夏の賑わいが落ち着き、心地よい秋の気配が漂い始める9月。そんな9月の暦や気候の特徴、お月見や秋祭りといった心惹かれる風物詩、敬老の日などの大切な行事、旬を迎える美味しい食材や可憐に咲く花々など、その多彩な表情をお伝えします。

1. 9月はどんな月?基本的な特徴

9月と聞くと、長く続いた夏の暑さがようやく一段落し、爽やかな秋の気配を感じ始める頃ですね。日中はまだ残暑が厳しい日もありますが、朝晩の空気はひんやりと心地よく、過ごしやすい季節の始まりを告げてくれます。この章では、そんな9月の基本的な特徴について、暦や気候の観点からご紹介します。

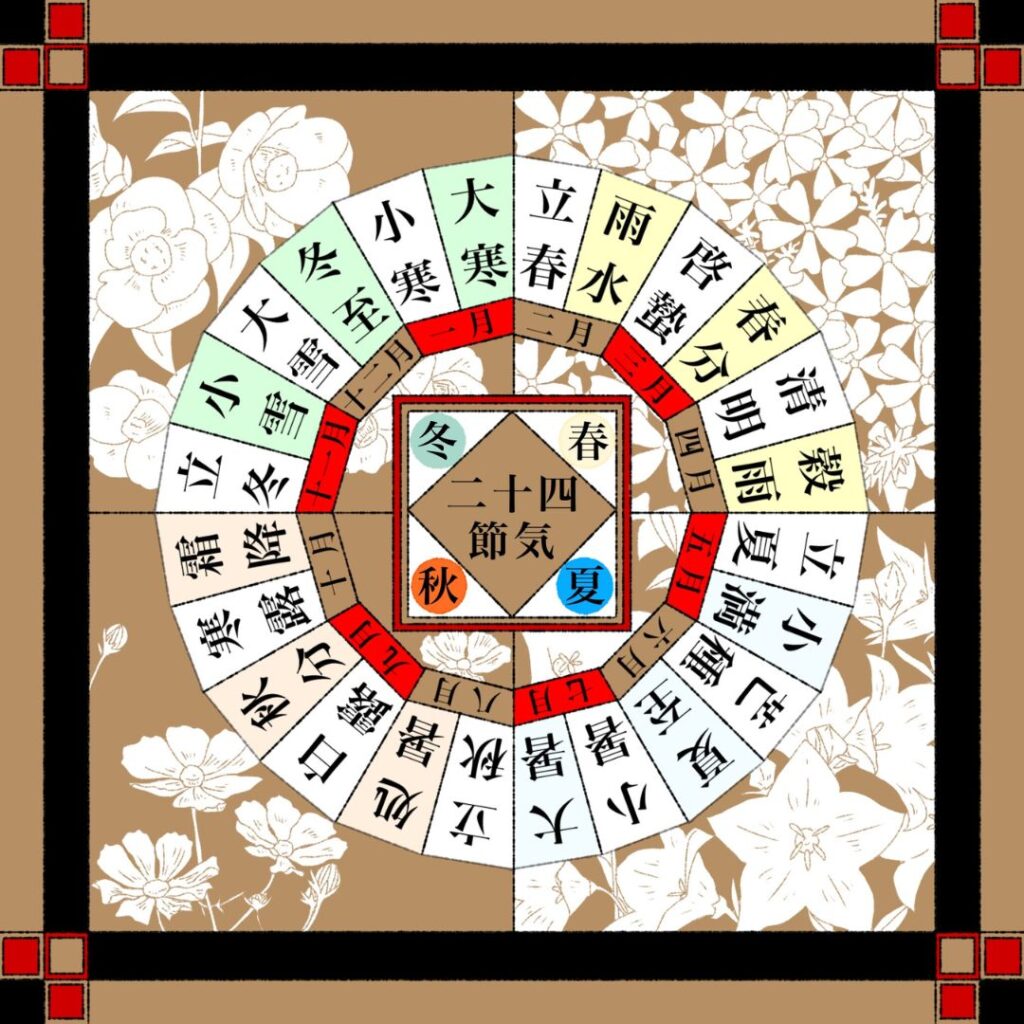

1.1 9月の暦と二十四節気 白露と秋分

9月は和風月名で「長月(ながつき)」と呼ばれます。その由来には諸説ありますが、夜が次第に長くなる「夜長月(よながつき)」が転じたという説がよく知られていますね。他にも、稲穂が実る月「稲刈月(いねかりづき)」が変化したという説など、秋の収穫との関連を思わせる呼び名もあります。

そして、季節の移ろいを表す二十四節気において、9月には「白露(はくろ)」と「秋分(しゅうぶん)」という節目があります。これらは、本格的な秋の訪れを感じさせる大切な節目であり、私たちの暮らしにも深く関わっています。

| 二十四節気 | 時期の目安 | 意味・特徴 |

|---|---|---|

| 白露(はくろ) | 9月7日頃 | 夜中に大気が冷え込み、草花に白い露が宿り始める頃です。日中の暑さはまだ残るものの、朝夕には秋の気配が深まり、涼しい風が心地よく感じられます。 |

| 秋分(しゅうぶん) | 9月23日頃 | 太陽が真東から昇り真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ同じになる日です。この日を境に、次第に夜が長くなっていきます。「秋分の日」は国民の祝日でもあり、ご先祖様を敬い、亡くなった人々を偲ぶ「秋のお彼岸」の中日にあたります。 |

より詳しい二十四節気については、国立天文台の「二十四節気について」のページも参考になさってください。

1.2 9月の気候の特徴 気温の変化や秋雨前線

9月の気候は、夏の終わりと秋の始まりが交差する時期といえるでしょう。月初めはまだ夏の太平洋高気圧の勢力が残り、厳しい残暑に見舞われることも少なくありません。しかし、中旬以降になると、大陸からの移動性高気圧が優勢になりはじめ、暑さも和らぎ、過ごしやすい日が増えてくるのが一般的です。

気温に注目すると、日中は汗ばむ陽気でも、朝晩はぐっと気温が下がり、肌寒さを感じることも。一日のうちの寒暖差が大きくなるため、服装選びに少し悩む季節かもしれませんね。薄手のカーディガンやストールなど、羽織るもので上手に調節すると快適に過ごせます。

また、9月は「秋雨(あきさめ)前線」が日本列島付近に停滞しやすい時期でもあります。この前線は、夏の間に勢力を保っていた太平洋高気圧が後退し、大陸からの冷たく湿った空気が南下することで発生します。秋雨前線が停滞すると、ぐずついた曇りや雨の日が続くことがあり、「秋の長雨(あきのながあめ)」とも呼ばれます。時には大雨となって災害を引き起こすこともあるため、天気予報には注意が必要です。

さらに、9月は台風シーズンでもあります。夏から秋にかけて発生する台風が日本列島に接近・上陸しやすく、大雨や強風による影響が心配されます。日頃から防災意識を持ち、最新の情報を確認するように心がけたいです。

2. 9月といえば思い浮かぶ風物詩

9月になると、暑かった夏の日差しが少しずつ和らぎ、心地よい秋の気配が感じられるようになりますね。この季節ならではの美しい景色や行事は、私たちの心を豊かにしてくれます。ここでは、9月を代表する風物詩をご紹介しましょう。

2.1 秋の夜長を楽しむお月見 十五夜

9月の風物詩といえば、まず思い浮かぶのが「お月見」ではないでしょうか。特に旧暦8月15日の夜に見られる月は「十五夜(じゅうごや)」や「中秋(ちゅうしゅう)の名月」と呼ばれ、一年で最も美しいとされる月を鑑賞する習わしがあります。2024年の十五夜は9月17日(火)です。この時期は空気が澄みわたり、月がひときわ明るく輝いて見えるため、古くから月を愛でる行事が行われてきました。

お月見には、ススキを飾り、月見団子や里芋、栗、柿など、秋の収穫物を月に供えます。ススキは月の神様を招く依り代とされ、団子は満月を模しているといわれています。家族や親しい人たちと集い、美しい月を眺めながら静かな時間を過ごすのは、日本の秋ならではの素敵な過ごし方ですね。

| 供え物 | 意味・由来 |

|---|---|

| 月見団子 | 満月を模しており、健康や幸福を願う。収穫物への感謝。 |

| ススキ | 月の神様を招く依り代。稲穂に似ていることから豊作を願う。魔除け。 |

| 里芋 | 芋類の収穫を感謝する。子孫繁栄を願う。 |

| 栗・枝豆など | 秋の収穫物への感謝。 |

お団子の数には諸説あり、十五夜にちなんで15個、あるいは一年間の満月の数である12個(うるう年は13個)を供える地域もあるようです。ピラミッドのように積み上げてお供えするのが一般的です。

2.2 豊作を願う各地の秋祭り

9月は、実りの秋を迎え、日本各地で「秋祭り」が盛んに行われる季節です。これらの多くは、その年の収穫への感謝と翌年の豊作を願う大切な行事として、古くから地域の人々によって大切に受け継がれてきました。

お祭りでは、神輿(みこし)が町を練り歩いたり、勇壮な山車(だし)が引き回されたり、地域によっては獅子舞や伝統的な踊りが奉納されたりします。威勢の良い掛け声や笛、太鼓の音が響き渡り、町全体が活気に包まれる様子は、見ているだけでも心が躍りますね。夜店が立ち並び、浴衣姿の人々で賑わう光景も、秋祭りの楽しみの一つです。お住まいの地域や近隣で開催される秋祭りに足を運んで、その土地ならではの文化や熱気に触れてみるのも良いでしょう。

2.3 心地よい虫の音が響く夜

暑さが和らぎ、涼しい風が吹き始めると、夜にはコオロギやスズムシ、マツムシといった秋の虫たちの鳴き声が聞こえてくるようになります。秋の夜長にしっとりと響き渡る美しい音色は、夏の蝉の声とはまた違った趣があり、季節の移ろいを深く感じさせてくれます。

昔から日本人は虫の音に風情を感じ、その声に耳を澄ませてきました。「リーンリーン」と鳴くスズムシ、「コロコロコロ」と鳴くコオロギなど、種類によって異なる鳴き声を聞き分けるのも楽しいものです。窓を開けて虫の音に耳を傾けながら、読書をしたり、ゆったりとお茶を飲んだりする時間は、心安らぐひとときとなるでしょう。虫の音は、私たちに秋の訪れを告げる、自然からの優しい便りなのかもしれませんね。

2.4 感謝を捧げる秋のお彼岸

9月には「秋のお彼岸」があります。お彼岸は、春分の日と秋分の日を中日(ちゅうにち)として、その前後3日間を合わせた各7日間のことを指します。2024年の秋分の日は9月22日(日)ですので、秋のお彼岸は9月19日(木)から9月25日(水)までとなります。

お彼岸は、ご先祖様への感謝の気持ちを伝え、供養を行う大切な期間です。この時期には、お墓参りをしてお墓をきれいに掃除したり、お花や線香、故人が好きだったものなどをお供えしたりします。また、仏壇のあるご家庭では、仏壇を清め、お供え物をして手を合わせます。

秋のお彼岸のお供え物として代表的なのが「おはぎ」です。春のお彼岸には「ぼたもち」をお供えしますが、これは季節の花にちなんでおり、秋は萩(はぎ)の花が咲くことから「おはぎ」、春は牡丹(ぼたん)の花が咲くことから「ぼたもち」と呼ばれるようになったと言われています。あんこに使われる小豆の赤い色には、魔除けの意味もあるとされています。ご家族でおはぎを作り、ご先祖様に思いを馳せるのも、日本の美しい習慣の一つですね。

3. 9月の主な行事や国民の祝日

9月は、爽やかな秋の気配とともに、私たちにとって大切な意味を持つ祝日や、地域に根ざした行事が多く行われる月です。家族や大切な人との時間を過ごしたり、自身の生活を見つめ直したりする良い機会にもなりますね。ここでは、9月を代表する主な行事や国民の祝日について、その由来や過ごし方などを詳しくご紹介いたします。

3.1 感謝を伝える敬老の日

長年にわたり社会に貢献されてきたご年配の方々を敬い、その長寿をお祝いする「敬老の日」。毎年9月の第3月曜日に制定されています。この日は、おじいさまやおばあさま、ご両親へ日頃の感謝の気持ちを伝える絶好の機会ですね。心のこもったプレゼントを贈ったり、お手紙を書いたり、あるいは一緒に食事をしたりと、ご家族それぞれに温かい過ごし方があることでしょう。

敬老の日は、1947年(昭和22年)に兵庫県多可郡野間谷村(現在の多可町八千代区)で、「お年寄りを大切にし、知恵を借りて村作りをしよう」という趣旨で始まった「としよりの日」が起源とされています。これが全国に広がり、1966年(昭和41年)に国民の祝日として制定されました。当初は9月15日でしたが、2001年(平成13年)の祝日法改正(いわゆるハッピーマンデー制度)により、2003年(平成15年)からは9月の第3月曜日となっています。詳しくは内閣府「国民の祝日について」もご覧ください。

3.2 昼と夜の長さが同じになる秋分の日

「秋分の日」は、「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日として国民の祝日に定められています。毎年9月23日ごろで、太陽が天球上の「秋分点」を通過する日です。この日を境に、昼の時間がだんだんと短くなり、夜が長くなっていくことから、秋の深まりを感じさせますね。

秋分の日は、お彼岸の中日にあたり、多くの方がお墓参りをしてご先祖様への感謝の気持ちを捧げます。また、この時期には「おはぎ」や「ぼたもち」をいただく習慣もあります。自然の移り変わりを感じながら、ご先祖様に思いを馳せる、心静かな一日を過ごされてはいかがでしょうか。秋分の日についても、内閣府「国民の祝日について」で詳細を確認できます。

3.3 学校生活のハイライト 9月の運動会

9月といえば、多くの学校で運動会が開催される季節ですね。春に開催する学校も増えてきましたが、やはり「スポーツの秋」の代表的な行事として、楽しみにされている方も多いのではないでしょうか。子どもたちが一生懸命に競技に取り組む姿や、クラス一丸となって応援する様子は、見る人に感動と元気を与えてくれます。

運動会は、お子さんやお孫さんの成長を間近で見られる貴重な機会であるとともに、保護者同士や地域の方々との交流の場ともなります。ただし、9月はまだ残暑が厳しい日もありますので、参加される方も応援される方も、熱中症対策をしっかりとして、楽しい思い出を作りたいものですね。

3.4 防災意識を高める防災の日と関連行事

9月1日は「防災の日」です。これは、1923年(大正12年)9月1日に発生し、甚大な被害をもたらした関東大震災を教訓として、1960年(昭和35年)に制定されました。この日を中心に「防災週間」(8月30日から9月5日まで)も設けられ、全国各地で地震や風水害などの災害に備えるための訓練やイベントが行われます。

ご家庭でも、この機会に非常持ち出し袋の中身を点検したり、避難場所や家族との連絡方法を再確認したりするなど、防災意識を高めることが大切です。近年、日本各地で自然災害が頻発していることを考えると、日頃からの備えがいかに重要であるかを改めて感じますね。防災に関する詳しい情報は、内閣府防災情報のページ「「防災の日」及び「防災週間」について」なども参考になさってください。

3.5 9月に開催される注目イベント情報

9月は全国各地で、秋の訪れを祝うさまざまなお祭りやイベントが開催されます。例えば、勇壮なだんじりが街を駆け抜ける大阪府の「岸和田だんじり祭」や、哀愁漂う胡弓の音色と踊りが魅力的な富山県の「おわら風の盆」などは全国的にも有名ですね。これらは一例ですが、お住まいの地域や近隣でも、実りの秋を祝う収穫祭、芸術の秋にちなんだ展示会、あるいは食欲の秋を満たすグルメイベントなど、魅力的な催しが見つかるかもしれません。

地域の広報誌やウェブサイト、観光情報サイトなどで情報をチェックして、秋のお出かけ計画を立ててみてはいかがでしょうか。ただし、天候や社会情勢などにより、イベントの日程や内容が変更される場合もありますので、お出かけ前には必ず最新の情報をご確認くださいね。

3.6 シルバーウィークはいつからいつまで?

「シルバーウィーク」という言葉を耳にすると、なんだかワクワクしますね。これは、9月にある敬老の日と秋分の日が、土日とうまく組み合わさることで生まれる大型連休のことです。毎年必ずあるわけではなく、数年に一度の楽しみとなっています。

具体的には、敬老の日(9月の第3月曜日)と秋分の日(例年9月22日か23日ごろ)の間に平日が1日だけ挟まれる場合、その平日が「国民の休日に関する法律」の規定によって休日となり、連休が長くなる仕組みです。この「国民の休日」とは、「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は、休日とする」と定められているものです(国民の祝日に関する法律 第3条第3項)。

シルバーウィークがある年は、秋の行楽シーズンに長期の休みが取れる絶好の機会となりますので、旅行や帰省、趣味の時間など、思い思いの過ごし方を計画される方も多いことでしょう。その年のカレンダーを確認して、もし大型連休があるようでしたら、早めに計画を立ててみるのも良いかもしれませんね。

4. 9月を彩る美しい季語の世界

9月になると、暑かった夏の日差しが和らぎ、ふとした瞬間に秋の気配を感じることが増えますね。そんな季節の移ろいを繊細に捉えたのが「季語」です。ここでは、9月ならではの美しい季語と、それらを用いた心に響く俳句の世界へご案内しましょう。言葉の力で、より深く秋の訪れを感じてみませんか。

4.1 秋の訪れを告げる9月の季語たち

9月には、秋の始まりを告げるたくさんの季語があります。暑さの中にも涼しい風が吹き始め、空の色や雲の形、虫の音にも変化が現れる頃。そんな自然のサインを、昔の人々は短い言葉で巧みに表現してきました。ここでは、代表的な9月の季語をいくつかご紹介しますね。

| 季語 | 読み方 | 分類 | 意味・情景 |

|---|---|---|---|

| 新涼 | しんりょう | 時候 | 秋になって初めて感じるすがすがしい涼しさのことです。夏の暑さが一段落し、心地よい風が吹き始める頃の清々しさは、心身ともにホッとさせてくれますね。 |

| 秋めく | あきめく | 時候 | 空の色、風の音、草木の様子など、何となく秋らしくなってきたと感じる様子を表します。日々の小さな変化に、季節の移ろいを感じ取ることができます。 |

| 虫の声 | むしのこえ | 動物 | 秋の夜長に聞こえてくる、鈴虫やコオロギ、キリギリスなどの鳴き声。澄んだ音色が幾重にも重なり合い、秋の夜の静けさと趣を深めてくれます。 |

| 名月 | めいげつ | 天文 | 秋の夜空に美しく輝く月のこと。特に旧暦8月15日の「中秋の名月」は格別で、澄み切った空に浮かぶ満月を眺めるお月見は、古くから親しまれている風習です。 |

| 二百十日 | にひゃくとおか | 時候/行事 | 立春から数えて210日目にあたる日で、9月1日頃。昔から台風が来襲しやすく、農作物の収穫期と重なるため、農家にとっては厄日とされてきました。風の害がないことを祈る日でもあります。 |

| 秋桜 | こすもす | 植物 | 秋風にそよぐ可憐な花、コスモス。ピンクや白、赤紫色の花々が群れ咲く風景は、秋の野原を代表する美しい光景のひとつですね。 |

| 稲穂 | いなほ | 植物 | 黄金色に実り、頭を垂れる稲の穂。豊かな実りの秋を象徴し、収穫への感謝と喜びを感じさせてくれます。新米の季節ももうすぐですね。 |

| 秋刀魚 | さんま | 動物 | 秋の味覚の代表格である秋刀魚。脂がのっておいしくなるこの時期の秋刀魚は、食卓に秋の訪れを告げてくれます。 |

これらの季語に触れると、9月の情景が目に浮かぶようですね。日常の中で、ふと季語と同じ景色や感覚に出会うと、なんだか嬉しくなるものです。

4.2 9月の季語を用いた名句に触れる

季語は、俳句という短い詩の中で、季節感や情景を豊かに表現するために欠かせないものです。ここでは、9月の季語が巧みに詠み込まれた名句をいくつかご紹介し、その魅力に触れてみましょう。短い言葉に込められた深い思いや美しい情景を、どうぞ心ゆくまで味わってください。

4.2.1 松尾芭蕉 (まつお ばしょう) の句

「もの言へば 唇寒し 秋の風」

(ものいえば くちびるさむし あきのかぜ)

この句は、秋風が吹く中で何かを語ると、その言葉が寒々と感じられるという情景を描いています。「秋の風」が9月にも通じる季語です。余計な言葉を慎むことの大切さや、時には沈黙が雄弁であることを教えてくれるような、深い余韻を残す一句ではないでしょうか。

4.2.2 与謝蕪村 (よさ ぶそん) の句

「しら露も こぼさぬ萩の うねりかな」

(しらつゆも こぼさぬはぎの うねりかな)

秋の七草のひとつである「萩」に置かれた真っ白な「露」が、こぼれ落ちそうでありながらも絶妙なバランスで保たれている様子を詠んでいます。萩の枝がしなやかに揺れ動く繊細な美しさと、そこに宿る生命の緊張感が見事に表現されていますね。「萩」も「露」も秋の季語で、9月の情景にぴったりです。

4.2.3 正岡子規 (まさおか しき) の句

「赤蜻蛉 筑波に雲も なかりけり」

(あかとんぼ つくばにくもも なかりけり)

「赤蜻蛉(あかとんぼ)」が飛ぶ、雲ひとつない筑波山の上空の広がりを詠んだ句です。澄み切った秋空の高さと、そこに舞う赤とんぼの鮮やかな色彩の対比が目に浮かぶようです。どこまでも広がる秋晴れの空の下、のびやかな気持ちにさせてくれる一句ですね。

いかがでしたでしょうか。季語を知ることで、何気ない日常の風景にも新たな発見があり、俳句に触れることで、言葉の奥深さや季節の美しさをより一層感じられることでしょう。忙しい毎日の中でも、ふと立ち止まって季節の移ろいに心を寄せる時間を持てると素敵ですね。

5. 9月といえば食欲の秋 旬の食材

暑かった夏が過ぎ、過ごしやすい日が増える9月は、まさに「食欲の秋」の始まりですね。この時期ならではの美味しいものがたくさん市場に並び始め、私たちの食卓を豊かに彩ってくれます。栄養満点の旬の食材を味わって、季節の変わり目を元気に過ごしましょう。

5.1 9月に味わいたい旬の果物 ぶどうや梨

9月になると、太陽の恵みをたっぷり浴びたみずみずしい果物がたくさんお店に並び始めますね。夏の疲れを癒してくれるような、甘くて美味しい旬の果物をご紹介します。そのまま味わうのはもちろん、デザートやジャムにするのもおすすめです。

| 果物 | 特徴 | 楽しみ方のヒント |

|---|---|---|

| ぶどう | 巨峰やシャインマスカット、ピオーネ、デラウェアなど、種類も豊富で選ぶのが楽しいですね。ポリフェノールがたっぷりと含まれており、美容と健康にも嬉しい果物です。近年人気の皮ごと食べられる品種は、手軽さも魅力です。 | 冷やしてそのままいただくのはもちろん、ヨーグルトに添えたり、フルーツサンドにしたり。少し贅沢に、ぶどう狩りにお出かけするのも秋の素敵な思い出になりますね。 |

| 梨 | 幸水や豊水、二十世紀梨といった人気の品種が旬を迎えます。シャリシャリとした心地よい食感と、口の中にあふれる甘い果汁がたまりません。水分も豊富なので、残暑が厳しい日の水分補給にもぴったりです。 | 冷蔵庫でよく冷やして、食後のデザートにいかがでしょうか。すりおろしてお肉を柔らかくするのに使ったり、コンポートにして紅茶に添えるのもおしゃれですね。 |

| いちじく | 独特のねっとりとした甘みと、種のプチプチとした食感が楽しい果物です。食物繊維やミネラルも豊富で、お腹の調子を整えるのにも役立つと言われています。 | 生でそのまま食べるほか、ジャムやコンポートにしたり、ドライいちじくにして長く楽しむのも良いですね。生ハムと合わせて、少しおしゃれな前菜にするのもおすすめです。 |

5.2 秋の味覚の代表格 9月の野菜 きのこやさつまいも

実りの秋を象徴する野菜たちも、9月にはぐっと風味が増し、美味しくなります。日々の食卓に上手に取り入れて、季節の恵みを存分に満喫しましょう。煮物や炒め物、炊き込みご飯など、様々な料理で活躍してくれますよ。

| 野菜 | 特徴 | 楽しみ方のヒント |

|---|---|---|

| きのこ類(松茸、しめじ、舞茸、エリンギなど) | 秋の味覚の王様ともいわれる松茸をはじめ、しめじ、舞茸、エリンギ、椎茸など、香り高く、旨味成分がぎゅっと詰まったきのこが豊富に出回ります。低カロリーで食物繊維もたっぷりなのが嬉しいですね。 | 炊き込みご飯やお吸い物、天ぷら、バターソテー、パスタの具材など、和洋中どんな料理にも合います。数種類のきのこを組み合わせると、より一層深みのある味わいになります。 |

| さつまいも | ほくほくとした食感と、口の中に広がる優しい甘さが人気の秘密です。食物繊維やビタミンCが豊富で、美容と健康を気づかう方にもおすすめの食材です。 | 定番の焼き芋はもちろん、天ぷら、大学芋、スイートポテトといったおやつや、煮物、味噌汁の具、さつまいもご飯など、おかずとしても大活躍します。 |

| かぼちゃ | 夏から収穫が始まり、秋にかけて熟成し甘みが増すかぼちゃ。βカロテンが豊富に含まれており、風邪をひきやすい季節の変わり目の体調管理にも役立ちます。煮物やスープにすると、ほっくりとした食感と甘みが楽しめます。 | 煮物、天ぷら、ポタージュスープ、サラダ、コロッケ、プリンやケーキなどのお菓子作りにも。ハロウィンの時期には、食卓を楽しく彩る一品としても活躍しますね。 |

| なす | 「秋なすは嫁に食わすな」ということわざがあるほど、秋のなすは皮が柔らかく、実が締まって美味しいと言われています。油との相性が抜群で、とろりとした食感が楽しめ、様々な料理に活用できます。 | 焼きなすにして生姜醤油でシンプルに味わうほか、揚げびたし、麻婆茄子、煮浸し、味噌炒め、ラタトゥイユなど、和食にも洋食にも中華にもよく合います。 |

5.3 脂がのった旬の魚介類 さんまや鮭

9月は、美味しいお魚がたくさん獲れる嬉しい季節でもあります。特にこの時期に旬を迎える魚は、たっぷりと脂がのっていて栄養満点。シンプルに焼くだけでもご馳走になり、私たちの食卓を豊かにしてくれますよ。

| 魚介類 | 特徴 | 楽しみ方のヒント |

|---|---|---|

| さんま | 秋の味覚の代名詞ともいえる、細長く銀色に輝く魚ですね。この時期のさんまはたっぷりと脂がのり、焼いたときの香ばしい匂いは格別です。血液サラサラ効果が期待できるDHAやEPAといった良質な脂質も豊富に含んでいます。 | なんといっても塩焼きが定番。大根おろしとすだちを添えて、熱々をいただくのが最高ですね。新鮮なものが手に入れば、お刺身や蒲焼き、煮付けにするのも美味しいです。 |

| 鮭(秋鮭) | 産卵のために故郷の川に戻ってくる秋鮭は、「秋味(あきあじ)」とも呼ばれ親しまれています。身が締まり、さっぱりとした上品な味わいが特徴です。赤い色素成分であるアスタキサンチンという抗酸化作用のある栄養素も含まれています。 | 塩焼きやムニエル、バター焼き、ちゃんちゃん焼き、石狩鍋などの鍋物、炊き込みご飯など、様々な料理で楽しめます。この時期ならではの筋子(いくら)も、食卓を華やかにしてくれますね。 |

| 戻り鰹(もどりがつお) | 春に北上する初鰹に対して、秋に南下してくる鰹は「戻り鰹」と呼ばれます。餌をたくさん食べているため、丸々と太って脂がたっぷりのっているのが特徴で、濃厚な旨みが楽しめます。 | お刺身やたたきでいただくのが一番。玉ねぎスライスやみょうが、大葉などの薬味をたっぷり添えて、ポン酢や生姜醤油でさっぱりとどうぞ。手こね寿司にするのもおすすめです。 |

5.4 9月の食材を活かした簡単レシピ紹介

旬の食材を使った、毎日の食卓に手軽に取り入れられる美味しいレシピをいくつかご紹介します。調理も簡単なので、ぜひ試してみてくださいね。きっとご家族にも喜ばれますよ。

5.4.1 さつまいもと鶏肉のほっこり甘辛煮

材料(2~3人分):

- さつまいも:中1本(約250g)

- 鶏もも肉:1枚(約250g)

- しめじ:1/2パック(約50g)

- A 水:150ml

- A しょうゆ:大さじ2

- A みりん:大さじ2

- A 砂糖:大さじ1

- A 酒:大さじ1

- サラダ油:小さじ2

- お好みで いんげん(塩ゆでしたもの):少々

作り方:

- さつまいもは皮付きのままよく洗い、1.5cm厚さの輪切りまたはいちょう切りにし、水に5分ほどさらして水気を切ります。鶏もも肉はひと口大に切ります。しめじは石づきを取って小房に分けます。

- 鍋にサラダ油を熱し、鶏肉を皮目から入れて中火で炒めます。鶏肉の色が変わったら、さつまいもを加えて軽く炒め合わせます。

- Aの調味料としめじを加え、煮立ったらアクを取り、落し蓋をして弱めの中火で10~15分ほど、さつまいもが柔らかくなるまで煮ます。

- 落し蓋を取り、少し火を強めて煮汁を煮詰め、照りが出てきたら火を止めます。

- 器に盛り付け、お好みで彩りに塩ゆでしたいんげんを添えたら完成です。

5.4.2 秋鮭ときのこの簡単バターポン酢ソテー

材料(2人分):

- 生鮭:2切れ

- しめじ:1/2パック

- 舞茸:1/2パック

- 玉ねぎ:1/4個

- バター:15g

- ポン酢しょうゆ:大さじ2

- 塩、こしょう:各少々

- 薄力粉:適量

- サラダ油:小さじ1

- お好みで 小ねぎ(小口切り):少々

作り方:

- 生鮭は水気を拭き取り、塩こしょうを振って薄力粉を薄くまぶします。しめじと舞茸は石づきを取って小房に分けます。玉ねぎは薄切りにします。

- フライパンにサラダ油とバターの半量(約7g)を熱し、鮭を皮目から入れて中火で焼きます。焼き色がついたら裏返し、両面をこんがりと焼いて一度取り出します。

- 同じフライパンに残りのバター(約8g)を足し、玉ねぎ、しめじ、舞茸を加えてしんなりするまで炒めます。

- 鮭をフライパンに戻し入れ、ポン酢しょうゆを回しかけて全体に絡めながらさっと炒め合わせます。

- 器に盛り付け、お好みで小ねぎを散らしたら出来上がりです。レモンを添えてもさっぱりといただけます。

6. 9月に見頃を迎える美しい花

9月になると、夏の暑さも一段落し、過ごしやすい季節がやってきますね。秋の訪れとともに、私たちの目を楽しませてくれるのが、色とりどりの美しい花々です。この時期に咲く花は、どこか落ち着いた風情があり、見る人の心を和ませてくれます。ここでは、9月に見頃を迎える代表的な花や、その魅力についてご紹介いたします。

6.1 秋風に揺れるコスモス

秋の花といえば、まず思い浮かぶのがコスモスではないでしょうか。「秋桜」という和名でも親しまれ、その名の通り、桜のように日本の秋を代表する花です。ピンクや白、赤、オレンジなど多彩な花色があり、細い茎の先に可憐な花を咲かせます。風にそよぐその姿は、秋の青空によく映え、見る人に爽やかな感動を与えてくれます。

コスモスの見頃は、9月から10月にかけて。公園や河川敷、観光農園などでコスモス畑が広がる光景は圧巻で、人気の撮影スポットにもなっています。花言葉には「乙女の真心」「調和」「謙虚」などがあり、その優しい花姿にぴったりの言葉ですね。お散歩の途中で見つけたり、切り花としてお部屋に飾ったりするのも素敵です。種類によっては、チョコレートのような香りがする「チョコレートコスモス」など、ユニークなものもありますよ。

6.2 鮮やかな赤色が印象的な彼岸花

お彼岸の時期になると、田んぼの畦道や土手などで、燃えるような鮮やかな赤い色の花を咲かせる彼岸花(ヒガンバナ)も、9月を代表する花の一つです。別名を曼珠沙華(マンジュシャゲ)とも言い、その独特な形と色は、一度見たら忘れられないほどの強い印象を残します。ちょうど秋のお彼岸の頃に咲き誇ることから、この名がつけられたと言われています。

彼岸花は、花が咲いているときには葉がなく、葉があるときには花がないという特徴があり、「葉見ず花見ず」とも呼ばれます。花言葉は「情熱」「独立」「再会」といったものから、「悲しい思い出」「あきらめ」といった少し切ないものまで様々です。これは、お墓の近くに植えられることが多かった歴史的背景も影響しているのかもしれません。球根には毒性があるため取り扱いには注意が必要ですが、その妖艶な美しさは多くの人々を魅了し続けています。最近では、赤だけでなく白や黄色の彼岸花も見かけるようになりました。

6.3 その他9月に楽しめる季節の花々

コスモスや彼岸花のほかにも、9月にはたくさんの美しい花が見頃を迎えます。それぞれに個性があり、秋の庭や野山を彩ってくれます。ここでは、代表的な花をいくつかご紹介しましょう。

| 花の名前 | 見頃の目安 | 特徴 | 花言葉(代表的なもの) |

|---|---|---|---|

| キキョウ(桔梗) | 6月~9月 | 星形の美しい紫や白の花を咲かせます。秋の七草の一つとしても知られ、古くから日本人に親しまれています。 | 永遠の愛、誠実、気品 |

| シュウメイギク(秋明菊) | 9月~11月 | 菊に似た清楚で可憐な花を咲かせます。秋の風情を感じさせる代表的な宿根草で、色は白やピンクがあります。 | 薄れゆく愛、忍耐、多感なとき |

| フジバカマ(藤袴) | 8月~10月 | 秋の七草の一つ。淡い紫紅色の小さな花が集まって咲き、乾燥させると桜餅のような甘い香りがします。アサギマダラという蝶が好むことでも知られています。 | ためらい、あの日を思い出す |

| ダリア | 7月~10月 | 花形や花色が非常に豊富で華やかな花です。夏の終わりから秋にかけて長く楽しめ、切り花としても人気があります。 | 華麗、優雅、感謝 |

| リンドウ(竜胆) | 9月~11月 | 鮮やかな青紫色が美しい、釣鐘形の花を咲かせます。秋の野山を代表する花の一つで、薬草としても利用されてきました。 | 正義、誠実、悲しんでいるあなたを愛する |

これらの花々を求めて、秋の散策に出かけてみるのはいかがでしょうか。季節の移ろいを肌で感じながら、美しい花々に心癒されるひとときを過ごせることでしょう。お近くの公園や植物園の情報をチェックしてみるのも良いですね。

7. まだある 9月といえば連想されること

9月には、これまでご紹介した以外にも、私たちの暮らしに彩りを与えてくれる様々な事柄があります。ここでは、そんな9月ならではの連想をいくつかご紹介いたしますね。

7.1 学校では新学期がスタート

長い夏休みが終わり、9月は多くの学校で新学期が始まる時期ですね。子どもたちはもちろん、学生さんにとっては、新たな気持ちで勉強や部活動に打ち込む、大切な切り替えのタイミングとなるでしょう。久しぶりに会うお友達との会話も弾み、学校に活気が戻ってくるのを感じられる季節です。

7.2 注意が必要な台風シーズン

9月は、残念ながら台風が多く発生し、日本列島に接近・上陸しやすいシーズンでもあります。秋の長雨や大雨の原因となることもあり、注意が必要です。テレビやラジオ、インターネットなどで最新の気象情報をこまめに確認し、早め早めの対策を心がけることが何よりも大切です。非常持ち出し袋の中身を点検したり、お住まいの地域の避難場所や避難経路を再確認したりするなど、いざという時に落ち着いて行動できるよう備えておきましょう。気象庁のウェブサイトでは、台風に関する詳しい情報が提供されていますので、参考にされるとよいでしょう。(気象庁 台風に関する情報)

7.3 〇〇の秋といえば 読書 スポーツ 芸術

「実りの秋」「食欲の秋」などと並んで、「〇〇の秋」という言葉を耳にする機会が増えるのも9月頃からですね。厳しい暑さが和らぎ、過ごしやすい気候になるため、新しい趣味を始めたり、これまでできなかったことに挑戦したりするのにぴったりの季節です。皆さまは、どのような「秋」を楽しまれるご予定でしょうか。

7.3.1 読書の秋

夜が長くなり、虫の音が心地よく響くようになると、ゆったりと読書を楽しむ時間が欲しくなりませんか。夏の間に読みそびれていた本や、ずっと気になっていた作家の作品など、この機会に手に取ってみるのも素敵ですね。お気に入りの飲み物を用意して、静かにページをめくる時間は、心豊かなひとときをもたらしてくれるでしょう。図書館へ足を運んで、新しい本との出会いを探すのも楽しいものです。

7.3.2 スポーツの秋

「天高く馬肥ゆる秋」と言われるように、空気が澄み渡り、体を動かすのに最適な季節がやってきます。ウォーキングやジョギング、サイクリングなど、気軽に始められる運動で心地よい汗を流すのは、気分転換にもなり、健康維持にもつながります。地域の運動会やスポーツイベントに参加してみるのも、新しい発見や交流が生まれるかもしれませんね。無理のない範囲で、楽しみながら体を動かしてみましょう。

7.3.3 芸術の秋

心穏やかに過ごせる日が増える9月は、感性を豊かにする芸術に触れるのにも素晴らしい季節です。美術館や博物館では、この時期に合わせて魅力的な特別展が開催されることも多くあります。絵画、彫刻、書道、写真など、さまざまなジャンルの芸術作品に触れることで、日常に新たな刺激や感動を見つけられるかもしれません。また、ご自身で絵筆を取ったり、楽器を演奏したり、手芸に挑戦したりと、創造的な活動に時間を使ってみるのも、充実した秋の過ごし方の一つですね。

8. まとめ

9月は、夏の暑さが和らぎ、爽やかな秋の気配が感じられる心地よい季節ですね。この記事では、お月見や秋祭りといった心豊かな風物詩、敬老の日や秋分の日などの大切な行事、そして旬を迎えるぶどうや梨、さんまといった豊かな味覚まで、9月ならではの魅力を幅広くご紹介しました。暦の上では本格的な秋の始まり。移りゆく美しい季節を感じながら、あなたらしい素敵な9月をお過ごしください。読書やスポーツなど、ご自身の「〇〇の秋」を見つけて、毎日を豊かに彩ってみてはいかがでしょうか。

コメント