春の訪れを告げる「春分の日」。2025年は3月20日、2026年も3月20日です。毎年日付が変わるのはなぜだろうと、不思議に思ったことはありませんか。実は春分の日は、天文学上の計算に基づいて決まるため、年によって日付が動くのです。この記事では、そんな春分の日の仕組みから、祝日としての意味や由来、お彼岸のお墓参りやぼたもちをいただく習慣まで、丁寧に解説します。季節の節目となる大切な一日を、より深く味わってみませんか。

1. はじめに 2024年以降の春分の日はいつ?

ぽかぽかと暖かい日差しが心地よく、草木が芽吹く季節の訪れを告げる「春分の日」。国民の祝日の一つとして、私たちにとっても馴染み深い日ですね。毎年やってくる春分の日ですが、ふと「今年の春分の日はいつだったかしら?」と思われる方も多いのではないでしょうか。

実は、春分の日は毎年同じ日付というわけではありません。この記事では、まずはじめに2026年の春分の日がいつなのか、そして2030年までの日付を一覧でご紹介します。少し先の日程までわかると、お出かけやご家族との予定も立てやすくなるかもしれませんね。

1.1 2024年から2030年までの春分の日一覧

さっそく、2024年から2030年までの春分の日を見てみましょう。2026年の春分の日は3月20日です。

| 西暦 | 春分の日 |

|---|---|

| 2024年 | 3月20日(水) |

| 2025年 | 3月20日(木) |

| 2026年 | 3月20日(金) |

| 2027年 | 3月21日(日) |

| 2028年 | 3月20日(月) |

| 2029年 | 3月20日(火) |

| 2030年 | 3月20日(水) |

この日付は、国立天文台の発表に基づいています。ご覧いただくとわかるように、ほとんどが3月20日ですが、2027年は3月21日になっていますね。

このように、春分の日は毎年3月20日か21日のどちらかになります。「なぜ日付が変わるの?」という疑問については、次の章で詳しく解説していきますので、ぜひ読み進めてみてくださいね。

2. 春分の日の日付はなぜ毎年変わるのか その決め方を解説

毎年3月になると、「今年の春分の日は20日かしら、それとも21日?」とカレンダーを確認する方も多いのではないでしょうか。実は、春分の日の日付は法律で「何月何日」と定められているわけではなく、年によって変わることがあるのです。不思議に思われるかもしれませんが、そこには宇宙の壮大な営みと、私たちの暮らしに関わる法律上のルールが関係しています。ここでは、その興味深い仕組みを紐解いていきましょう。

2.1 天文学的な「春分日」が基準になる

祝日である「春分の日」の日付を決める上で、まず基本となるのが天文学の世界で定められる「春分日(しゅんぶんび)」です。これは、太陽の動きに基づいています。

太陽が空を一年かけて通っていく見かけ上の道を「黄道(こうどう)」、そして地球の赤道をそのまま宇宙に大きく広げた円を「天の赤道」と呼びます。この黄道と天の赤道が交わる点が2つあり、そのうちの一つを「春分点」と呼びます。太陽がこの「春分点」を通過する瞬間を含む日が、天文学上の「春分日」となるのです。

では、なぜこの「春分日」が毎年同じ日にならないのでしょうか。その理由は、地球が太陽の周りを一周するのにかかる時間が、きっちり365日ではないからです。実際には約365.2422日、つまり365日と6時間弱かかります。この毎年約6時間のズレが積み重なることで、太陽が春分点を通過する日時も少しずつずれていくのです。このズレを調整するために4年に一度「うるう年」が設けられていますが、それでも完全には解消されず、年によって春分日の日付が変動するというわけなのですね。

2.2 法律上の定めと閣議による最終決定

天文学的に「春分日」が計算されても、それだけではまだ国民の祝日にはなりません。私たちの暮らしに身近な祝日として定められるには、法律に基づいた手続きが必要となります。

「春分の日」は、「国民の祝日に関する法律」という法律で定められた祝日です。しかし、この法律の中では「春分日」と記されているだけで、具体的な日付は明記されていません。そこで、次のような段階を経て正式に決定されます。

まず、国立天文台が最新の観測データに基づいて、翌年の「春分日」がいつになるかを正確に計算します。そして、その計算結果をまとめた「暦要項(れきようこう)」という公式な資料が作成されます。この暦要項が、前年の2月1日に閣議で決定され、官報で国民に発表されることで、ようやく翌年の「春分の日」の日付が正式に決まるのです。つまり、2026年の春分の日は、2025年の2月1日に正式決定されるということになります。

この決定プロセスを分かりやすく表にまとめました。

| 時期 | 行われること |

|---|---|

| 前々年〜前年 | 国立天文台が、翌年の「春分日」を天文学的に計算します。 |

| 前年の2月1日 | 国立天文台の計算に基づいた「暦要項」が閣議決定され、官報で公告されます。 |

| 公告後 | 官報への掲載をもって、翌年の「春分の日」の日付が正式に祝日として確定します。 |

このように、天文学の精密な計算と、国の正式な手続きを経て、私たちは毎年「春分の日」を迎えているのですね。より詳しく知りたい方は、国立天文台のウェブサイトも参考にしてみてください。

参考:国立天文台(NAOJ)「春分の日はなぜ年によって違うの?」

3. 国民の祝日「春分の日」が持つ意味と古くからの由来

毎年めぐってくる春分の日。カレンダーでは赤い文字の祝日としておなじみですが、この日がなぜお休みなのか、その意味や由来をご存じでしょうか。単なる休日ではなく、春分の日は私たちの暮らしや自然と深く結びついた、とても大切な一日なのです。ここでは、その奥深い意味と古くからの由来を、ひもといていきましょう。

3.1 祝日としての意味「自然をたたえ生物をいつくしむ」

国民の祝日としての春分の日は、「国民の祝日に関する法律」という法律によって定められています。その法律によると、春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」日とされています。なんだか、とてもあたたかくて素敵な言葉ですよね。

厳しい冬の寒さを乗り越え、草木が芽吹き、花が咲き始める。冬眠していた動物たちも目を覚まし、生命の息吹が満ちあふれる季節。そんな春の訪れをみんなで喜び、生きとし生けるものすべてに感謝と思いやりの心を持つ。それが、祝日としての春分の日に込められた大切な意味なのです。忙しい毎日から少しだけ離れて、足元の小さな草花や、空を飛ぶ鳥の声に耳を澄ませてみるのも、この日らしい過ごし方かもしれませんね。

3.2 二十四節気の一つとしての春分の由来

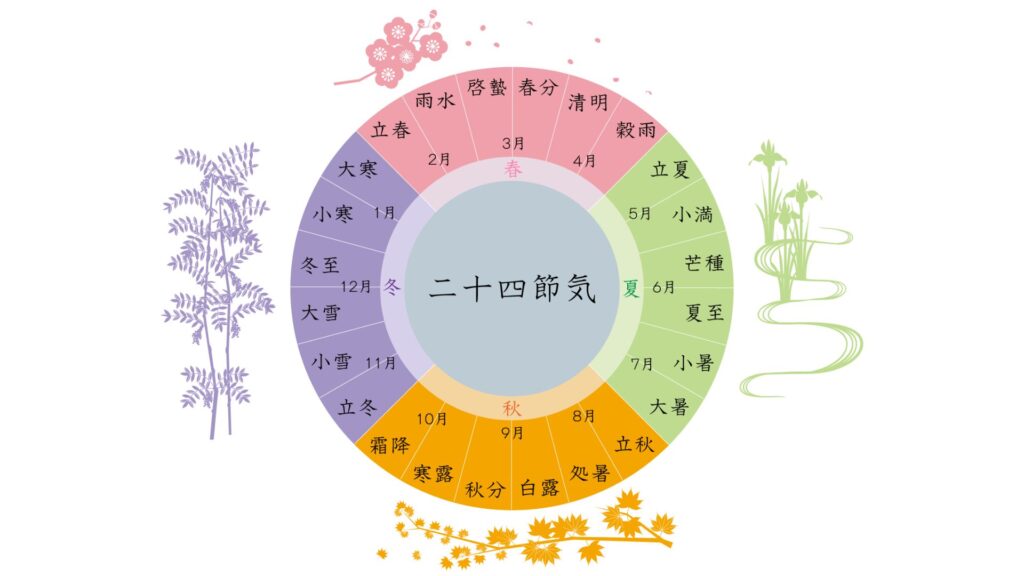

春分の日が祝日となるずっと昔から、この日は特別な日とされてきました。そのルーツは、古代中国から伝わった「二十四節気(にじゅうしせっき)」という季節の考え方にあります。

二十四節気とは、太陽の動きをもとにして1年を24等分し、それぞれに季節を表す名前を付けたものです。昔の人々は、この二十四節気を農作業の目安にするなど、暮らしの暦として大切にしてきました。「立春」や「夏至」、「大寒」なども、この二十四節気の一つなのですよ。

その中で「春分」は、太陽が天球上の「春分点」を通過する日とされています。少し難しい言葉ですが、天文学的に昼と夜の長さがほぼ同じになる境目の日、と考えるとわかりやすいかもしれません。この日を境に、昼の時間がだんだんと長くなり、本格的な春がやってきます。古くから、春分は季節の大きな節目として、農業を始める大切な日とされてきたのです。

| 分類 | 名称 | 季節 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 二分 | 春分(しゅんぶん) | 春 | 昼と夜の長さがほぼ同じになる日。 |

| 秋分(しゅうぶん) | 秋 | 昼と夜の長さが再びほぼ同じになる日。 | |

| 二至 | 夏至(げし) | 夏 | 一年で最も昼の時間が長くなる日。 |

| 冬至(とうじ) | 冬 | 一年で最も昼の時間が短くなる日。 |

4. 春分の日にまつわる豆知識

「春分の日」といえば、祝日であることや、お彼岸の中日であることはご存じの方も多いかもしれませんね。ここでは、知っていると誰かに話したくなるような、春分の日にまつわるちょっとした豆知識をご紹介します。

4.1 春分の日は昼と夜の長さが本当に同じ?

「春分の日は、昼と夜の長さが同じになる日」と、子どもの頃に教わった記憶がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。なんだかロマンチックな響きですが、実は厳密に言うと、春分の日は昼の時間のほうが少しだけ長いのですよ。

これには、主に二つの理由があります。

一つは、地球を包む「大気の働き」です。太陽の光は、大気を通り抜けるときに少しだけ曲がります。このため、太陽が地平線の下にあるときでも、その姿は少し浮き上がって見えるのです。この現象のおかげで、日の出は本来より早く見え、日の入りは本来より遅くなります。その分、昼の時間が長くなるというわけですね。

もう一つの理由は、「日の出」と「日の入り」の決め方にあります。日の出は太陽のてっぺんが地平線から顔を出した瞬間、日の入りは太陽のてっぺんが完全に沈んだ瞬間と定められています。つまり、太陽の中心が地平線を通過する時間で計算するよりも、太陽の大きさの分だけ昼の時間は長くなります。

こうした理由から、実際には昼と夜の長さがぴったり同じになる日は、春分の日よりも数日前になることが多いようです。より詳しい情報は、国立天文台のウェブサイトでも解説されていますので、ご興味のある方はご覧になってみてくださいね。

4.2 秋分の日との違いはなに?

春分の日とよく似た祝日に「秋分の日」がありますね。どちらも昼と夜の長さがほぼ同じになる日で、なんだか双子のように感じられますが、もちろん違いもあります。どのような違いがあるのか、下の表で比べてみましょう。

| 春分の日 | 秋分の日 | |

|---|---|---|

| 季節の節目 | この日を境に、昼がだんだん長くなっていきます。 | この日を境に、夜がだんだん長くなっていきます。 |

| 祝日の意味 | 「自然をたたえ、生物をいつくしむ」日とされています。 | 「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日とされています。 |

| 伝統の食べ物 | ぼたもち(牡丹餅) | おはぎ(お萩) |

このように比べてみると、同じような祝日でも、込められた意味や季節の移ろいの捉え方が少しずつ違うことがわかりますね。春分の日は、これから訪れる生命力あふれる季節への喜びを、秋分の日は、実りの季節に感謝しご先祖様を敬う気持ちを表しているのかもしれません。

5. 春分の日の過ごし方と伝統的な行事

うららかな春の日差しが心地よい季節。春分の日は、ただお休みというだけでなく、昔から伝わる素敵な風習とともに過ごす特別な一日です。自然の息吹を感じながら、ご先祖様に思いを馳せたり、季節の味覚を楽しんだり。ここでは、心が豊かになる春分の日の過ごし方をご紹介しますね。

5.1 お彼岸の中日としてお墓参りに行く

春分の日は、「お彼岸」のちょうど真ん中の日、「中日(ちゅうにち・なかび)」にあたります。お彼岸とは、春分の日と秋分の日を中日とし、その前後3日間を合わせた各7日間のことです。

仏教の考え方では、私たちがいるこの世を「此岸(しがん)」、ご先祖様のいるあの世を「彼岸(ひがん)」と呼びます。春分の日と秋分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈むことから、彼岸と此岸が最も通じやすくなる日と考えられてきました。そのため、この期間にご先祖様を供養する風習が根付いたのですね。

お彼岸には、家族でお墓参りに出かけ、お墓をきれいに掃除したり、お花やお線香、故人が好きだったものなどをお供えしたりして、ご先祖様への感謝の気持ちを伝えます。忙しくてなかなかお墓参りに行けないという方も、この春分の日には、静かにご先祖様へと思いを馳せる時間を持つのも、素敵な過ごし方ではないでしょうか。

5.2 春分の日の食べ物 ぼたもちを食べる理由

春分の日の食卓に欠かせないのが、やさしい甘さの「ぼたもち」です。この時期になると、和菓子屋さんやスーパーにもたくさん並び、春の訪れを感じさせてくれますね。

ぼたもちをお供えしたり食べたりするのには、いくつかの理由があります。ひとつは、ぼたもちに使われる小豆の赤色が、古くから邪気を払う力を持つと信じられてきたこと。ご先祖様への供養とともに、家族の無病息災を願う気持ちが込められています。

また、昔は砂糖がとても貴重なものでした。その貴重な砂糖を使ったあんこ餅は、特別なごちそう。大切なお彼岸に、ごちそうであるぼたもちをご先祖様にお供えすることで、感謝の気持ちを表したともいわれています。素朴な見た目ながら、ご先祖様を敬い、家族を思うあたたかな心が詰まった食べ物なのですね。

5.2.1 ぼたもちとおはぎの違い

ところで、「ぼたもち」とよく似た「おはぎ」。この二つ、何が違うのかしら?と疑問に思ったことはありませんか。実は、基本的には同じもので、季節によって呼び名が変わるというのが一般的な説です。

春と秋、それぞれの季節に咲く美しい花にちなんで名付けられました。その違いを下の表にまとめてみましたので、ご覧ください。

| ぼたもち(牡丹餅) | おはぎ(御萩) | |

|---|---|---|

| 季節 | 春のお彼岸 | 秋のお彼岸 |

| 名前の由来 | 春に咲く「牡丹(ぼたん)」の花 | 秋に咲く「萩(はぎ)」の花 |

| あんこの種類(説) | こしあん (小豆の収穫から時間が経ち、皮が硬くなるため) | つぶあん (収穫したての柔らかい小豆をそのまま使うため) |

| 大きさ・形(説) | 大きめで丸い形 (大輪の牡丹の花に見立てて) | 小さめで俵型 (可憐な萩の花に見立てて) |

このように、春は牡丹の花にちなんで「ぼたもち」、秋は萩の花にちなんで「おはぎ」と呼ばれています。あんこの種類や大きさの違いは、昔の暮らしの知恵や、季節の風情を大切にする日本人の感性が表れていて、とても興味深いですね。今では季節を問わず様々な種類のものが売られていますが、こうした背景を知ると、より一層おいしく感じられるかもしれません。

6. まとめ

2026年の春分の日は3月20日です。この日付は、天文学的な「春分日」をもとに閣議で決められるため、年によって1日ほど前後します。春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」という祝日であると同時に、ご先祖様を供養するお彼岸の中日でもありますね。邪気を払うとされるぼたもちをいただきながら、昼の時間が少しずつ長くなっていく季節の節目を感じてみてはいかがでしょうか。あたたかな光とともに、心穏やかな一日をお過ごしください。

コメント