夜空を見上げる楽しみの一つ、日食と月食。似ているようで実は全く違うこの二つの現象について、その違いや仕組みをわかりやすく解説します。なぜ毎月のように起こらないのか、その理由は月の公転軌道が少し傾いているから。この記事では、そんな素朴な疑問にお答えしつつ、2025年に日本で見られる観測スケジュールや安全な楽しみ方もご紹介。夜空の神秘を、もっと身近に感じてみませんか。

1. 日食と月食の基本的な違いを一覧で比較

夜空を見上げるのがお好きな方も多いのではないでしょうか。星や月の満ち欠けを眺めていると、心が穏やかになりますよね。そんな天体ショーの中でも、ひときわ特別なのが「日食」と「月食」です。

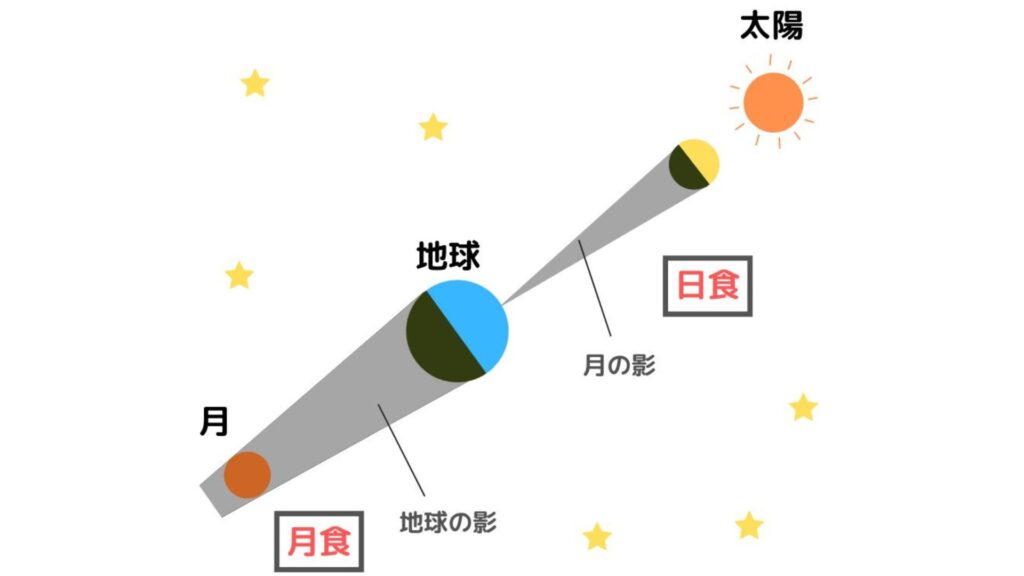

名前は似ていますが、このふたつの現象はまったくの別物。どちらも太陽と地球、そして月が織りなす美しい光と影の芸術ですが、その仕組みには大きな違いがあります。まずは、どこがどう違うのか、一覧表でくらべて見ていきましょう。

| 比較項目 | 日食(にっしょく) | 月食(げっしょく) |

|---|---|---|

| 現象の主役 | 月が太陽を隠す | 地球の影が月を隠す |

| 天体の並び順 | 太陽 → 月 → 地球 | 太陽 → 地球 → 月 |

| 見える時間帯 | 昼間 | 夜 |

| 観測できる範囲 | 地球上のごく一部の限られた地域 | 月が見える夜の地域ならどこでも |

| 観測の注意点 | 専用の観察グラスが絶対に必要 | 肉眼で安全に観測できる |

こうして並べてみると、違いがはっきりとしますね。それでは、それぞれの項目について、もう少し詳しく見ていきましょう。

1.1 太陽と地球と月の並び順の違い

日食と月食の最も大きな違いは、太陽、地球、月の並び順にあります。この位置関係が、それぞれの現象を引き起こす鍵となっているのです。

日食が起こるときは、「太陽 – 月 – 地球」の順番で、一直線に並びます。地球から見ると、月が太陽の前をちょうど横切る形になり、太陽の光をさえぎってしまうのです。太陽が主役のように思えますが、実は月が太陽を隠すことで起こる現象なのですね。

一方、月食が起こるときは、「太陽 – 地球 – 月」という順番になります。このとき、太陽の光によってできた地球の影の中に、月がすっぽりと入ってしまうことで月食が起こります。こちらは、地球の影が主役となって月を隠す現象といえるでしょう。

1.2 見える時間帯や観測できる範囲の違い

ふたつの現象は、いつ、どこで見られるかという点でも大きく異なります。

日食は、太陽が月に隠される現象ですから、当然、太陽が出ている「昼間」に起こります。そして、観測できる範囲はとても狭いのが特徴です。地球に落ちる月の影は比較的小さいため、その影が通る筋道にあたる、ごく一部の地域でしか見ることができません。まるで選ばれた場所だけで上演される、特別な天体ショーのようですね。

それに対して月食は、月が地球の影に入る現象なので、月が出ている「夜」に起こります。地球の影はとても大きいので、その時間に夜を迎えていて、空が晴れてさえいれば、月が見える広い範囲のどこからでも同時に観測することができます。家族や友人と一緒に、同じ月を眺めながら楽しめるのが月食の素敵なところです。

1.3 現象が起こる頻度の違い

「日食って、なんだか珍しい気がするわ」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。その感覚は、実はとても正しいのです。

地球全体で考えれば、日食と月食が起こる回数自体に、それほど大きな差はありません。しかし、先ほどお話ししたように、日食は観測できる範囲が非常に限られています。そのため、日本など、特定の場所で見られる機会は、月食に比べてずっと少なくなります。

次に日本で素晴らしい日食が見られるのはいつだろう、と楽しみに待つのも素敵ですし、比較的見るチャンスの多い月食を、ゆったりと眺めるのもまた一興です。それぞれの違いを知ることで、夜空を見上げる楽しみが、またひとつ増えるかもしれませんね。

2. 日食とは?仕組みと種類をわかりやすく解説

日食が起こるのは、太陽、月、地球がこの順番で一直線に並ぶときです。月が太陽の前を横切ることで、太陽の光が遮られ、月の影が地球に落ちます。私たちが地球から見て、その影の中に入ったときに「日食」として観測できるのですよ。地球から見ると、太陽と月は偶然にもほぼ同じ大きさに見えるため、このような特別な現象が起こるのです。

日食は、まるで宇宙が私たちに見せてくれる壮大なショーのようです。昼間、さんさんと輝いていた太陽が、だんだんと欠けていき、ついには姿を隠してしまう…。そんな神秘的な現象がなぜ起こるのか、気になりますよね。ここでは、日食の仕組みと、その美しい姿の種類について、わかりやすくご紹介します。

2.1 日食が起こる仕組み

太陽の隠れ具合によって、日食は大きく3つの種類に分けられます。それぞれ違った表情を見せてくれるので、その違いを知ると、天体観測がもっと楽しくなるはずです。

2.2 皆既日食

皆既日食は、月が太陽を完全に覆い隠してしまう、最もドラマチックな日食です。太陽がすっぽりと隠されると、昼間なのにあたりは夜のように暗くなり、普段は見ることのできない太陽の姿が現れます。

そのひとつが、太陽の周りに広がる「コロナ」と呼ばれる真珠色に輝くガスの層です。まるで黒い太陽の周りに、美しい光の冠が現れたかのようで、息をのむほどの美しさです。また、太陽が完全に隠れる直前と直後には、「ダイヤモンドリング」という、月の縁から一筋の光が強く輝く現象が見られることもあります。その名の通り、夜空に輝く指輪のようで、多くの人を魅了します。

2.3 部分日食

部分日食は、太陽の一部だけが月に隠される現象です。太陽がまるいおせんべいだとすると、その一部がかじられたような形に見えます。皆既日食や金環日食が起こる地域でも、その周辺の広い範囲では部分日食として観測されます。日本でも比較的見られる機会が多いので、一番身近な日食かもしれませんね。

空が真っ暗になることはありませんが、専用の観察グラスを使うと、太陽が少しずつ欠けていく様子をはっきりと見ることができますよ。

2.4 金環日食

金環日食は、月が太陽を隠しきれず、太陽がまるで黄金のリングのように見える美しい日食です。これは、月と地球の距離が少し遠いときに起こります。月が遠くにあると、地球から見たときの大きさが普段より少し小さく見えるため、太陽を完全に隠すことができないのです。

空に浮かぶ光の指輪のようで、こちらもとても神秘的です。太陽の光がリング状に残るため、皆既日食のように空が真っ暗になることはありません。日食の終わりごろには、月の谷間から太陽の光がビーズのように漏れて見える「ベイリービーズ」という現象が見られることもあり、その繊細な輝きも見どころのひとつです。

| 日食の種類 | 太陽の隠れ方 | 特徴的な現象 |

|---|---|---|

| 皆既日食 | 太陽が完全に隠れる | コロナ、ダイヤモンドリング |

| 部分日食 | 太陽の一部が隠れる | 太陽が欠けて見える |

| 金環日食 | 太陽がリング状に残る | 黄金のリング、ベイリービーズ |

3. 月食とは?仕組みと種類をわかりやすく解説

夜空に浮かぶお月さまが、まるで魔法にかかったように姿を変える「月食」。日食が太陽のドラマなら、月食は月のミステリーといったところでしょうか。静かな夜に起こるこの天体ショーは、どこか神秘的で私たちの心を惹きつけますね。ここでは、月食がなぜ起こるのか、その仕組みと美しい種類の違いを、ゆっくりとご説明します。

3.1 月食が起こる仕組み

月食は、「太陽-地球-月」の順番で、3つの天体が一直線に並んだときに起こる現象です。主役は、なんと私たち自身が暮らす「地球」なんですよ。

太陽の光を浴びた地球の後ろには、宇宙空間に大きな影が伸びています。月が地球の周りをまわるうちに、この地球の影の中を通り抜けることがあります。すると、月に当たるはずの太陽の光が地球によってさえぎられ、月が暗くなったり、欠けて見えたりするのです。これが月食の基本的な仕組みです。

月食は、太陽の光が完全に届かなくなる「本影(ほんえい)」という濃い影と、光が少しだけ届く「半影(はんえい)」という薄い影によって、見え方が変わってきます。

3.2 皆既月食 なぜ月が赤く見えるのか

月食の中でも特にドラマチックで美しいのが「皆既月食(かいきげっしょく)」です。これは、月全体が地球の濃い影(本影)の中にすっぽりと隠されてしまう現象を指します。

完全に隠されるなら、月は真っ暗になって見えなくなるのでは?と思いますよね。ところが、皆既月食の月は消えてしまうのではなく、「赤銅色(しゃくどうしょく)」と呼ばれる、赤黒く幻想的な色に染まって見えるのです。このことから「ブラッドムーン」という呼び名でも知られています。

なぜ月が赤く見えるのか、その秘密は地球の「大気」にあります。太陽の光が地球の縁をかすめるように通過するとき、地球の大気がレンズのような役割を果たします。光の中でも、波長の短い青い光は大気中のちりなどにぶつかって散らばってしまいますが、波長の長い赤い光は散らばりにくく、大気を通り抜けて屈折し、地球の影の内側へと入り込むのです。

このかすかな赤い光が月面を照らすため、私たちは赤く染まった月を眺めることができるのですね。これは、朝焼けや夕焼けで空が赤く見えるのと同じ原理なんですよ。地球の大気の状態によって、赤みの強さや明るさが変わるのも、皆既月食の興味深いところです。

3.3 部分月食

「部分月食(ぶぶんげっしょく)」は、その名の通り、月の一部だけが地球の濃い影(本影)に入る現象です。月が地球の影に完全には入らず、影の縁をかすめるように通過するときに見られます。

まるで大きなおせんべいを、誰かがかじったかのように、まんまるな月が少しずつ欠けていく様子を観察できます。欠けている部分と光っている部分のコントラストがはっきりしているため、変化がとても分かりやすいのが特徴です。

実は、先ほどご紹介した皆既月食が起こる際も、その始まりと終わりには必ずこの部分月食の状態を通ります。月がだんだんと地球の影に入っていく様子、そして影から抜けて再び明るさを取り戻していく様子を、ゆっくりと時間をかけて楽しめるのも月食観測の醍醐味ですね。

4. なぜ日食と月食は毎月起こらないの?その理由を解説

新月と満月は毎月やってくるのに、どうして日食や月食は毎月見られないのかしら?と不思議に思ったことはありませんか。日食は新月の日に、月食は満月の日に起こる現象ですが、実は毎回起こるわけではないのですね。その秘密は、宇宙のちょっとした「ズレ」にあるのです。ここでは、その興味深い理由を一緒に見ていきましょう。

4.1 月の公転軌道が傾いているから

日食や月食が毎月起こらない一番の理由は、地球が太陽の周りをまわる道(公転軌道)と、月が地球の周りをまわる道(公転軌道)が、少しだけ傾いているからです。

想像してみてください。地球が太陽の周りをまわる道を大きな平らなお盆だとします。月は、そのお盆の上をぴったり水平にまわっているのではなく、少し斜めに傾いた角度で地球の周りをまわっているのです。この傾きは、約5度ほど。ほんのわずかな傾きに思えますが、宇宙の大きなスケールで考えると、この「5度のズレ」がとても重要になります。

この傾きがあるために、新月のときでも、月の影が地球の上や下を通り過ぎてしまったり、満月のときでも、月が地球の影に入らずに通り過ぎてしまったりすることがほとんど。これが、日食や月食が毎月は起こらない、大きな理由なのですよ。

4.2 太陽と地球と月が一直線に並ぶ条件

では、どのようなときに日食や月食は起こるのでしょうか。それは、先ほどお話しした「傾き」のある月の通り道と、地球の通り道が交差する点の近くで、太陽・地球・月が特別な位置関係になったときです。

この3つの天体が、宇宙空間でぴたりと一直線に並んだときにだけ、特別な天体ショーが起こります。この条件がそろうのは、年に数回しかありません。だからこそ、日食や月食は私たちにとって貴重で、神秘的な現象なのですね。

日食と月食が起こる条件を、分かりやすく表にまとめてみました。

| 現象 | 月の満ち欠け | 天体の並び順 | 軌道の条件 |

|---|---|---|---|

| 日食 | 新月 | 太陽 – 月 – 地球 | 軌道の交点近くで一直線に並ぶ |

| 月食 | 満月 | 太陽 – 地球 – 月 | 軌道の交点近くで一直線に並ぶ |

このように、月の満ち欠けだけでなく、天体の並び方と軌道の位置という、いくつかの条件が奇跡のように重なったときにだけ、私たちは日食や月食を目にすることができるのです。次に夜空を見上げるとき、この宇宙の壮大な仕組みに思いを馳せてみるのも素敵ですね。

5. 2025年に日本で見られる日食と月食のスケジュール

2025年は、空を見上げるのがもっと楽しくなる特別な年になりそうです。神秘的な天体ショーである日食や月食は、一体いつ、どこで見られるのでしょうか。来年の空のイベント情報を、一足先にお届けしますね。

5.1 2025年の日食情報

まず日食についてですが、残念ながら2025年は、日本国内で観測できる日食はありません。

世界に目を向けると、3月と9月に部分日食が起こりますが、観測できるのはアメリカ大陸や南極といった、日本からとても遠い場所になります。少し寂しい気もしますが、その分、次に見られる機会がますます楽しみになりますね。ちなみに、日本で次に見られる規模の大きな日食は、2030年6月1日に北海道の大部分で見られる金環日食が予定されています。

5.2 2025年の月食情報

日食は見られませんが、どうぞご安心ください。なんと2025年は、1年のうちに2回も「皆既月食」が日本全国で楽しめる、とても貴重な年なのです。月が地球の影に完全に隠れ、赤銅色に染まる幻想的な姿を、春と秋に楽しむことができます。これは見逃せませんね。

それでは、それぞれの月食について詳しく見ていきましょう。

5.2.1 2025年3月14日(金)の皆既月食

春の宵に起こる、2025年最初の皆既月食です。夕方から夜にかけて起こるため、お仕事や家事が一段落したあとに、ゆっくりと空を見上げられるかもしれません。

| 現象 | 全国共通の時刻(日本時間) |

|---|---|

| 部分食の始まり | 15時57分頃 |

| 皆既食の始まり | 17時09分頃 |

| 食の最大 | 17時46分頃 |

| 皆既食の終わり | 18時23分頃 |

| 部分食の終わり | 19時35分頃 |

この日の月食は、多くの地域で、月がのぼってきたときにはすでに食が始まっている「月出帯食(げっしゅつたいしょく)」となります。東の空が開けた場所で、欠けた姿で昇ってくる月の様子を待つのがおすすめです。特に東日本や北日本の太平洋側では、良い条件で観測ができますよ。

5.2.2 2025年9月8日(月)の皆既月食

秋の夜長に楽しむ、2回目の皆既月食です。こちらは深夜から明け方にかけて起こるため、少し夜更かしが必要ですが、そのぶん空気が澄んで美しい月を眺められる可能性が高いです。

| 現象 | 全国共通の時刻(日本時間) |

|---|---|

| 部分食の始まり | 1時28分頃 |

| 皆既食の始まり | 2時31分頃 |

| 食の最大 | 3時12分頃 |

| 皆既食の終わり | 3時53分頃 |

| 部分食の終わり | 4時56分頃 |

この月食は、日本全国どこでも、月食の始まりから終わりまでの全過程を観測することができます。静かな秋の夜、ゆっくりと姿を変えていく月の様子を心ゆくまで堪能できる、またとない機会になりそうですね。

より詳しい情報や、お住まいの地域での見え方については、国立天文台のウェブサイトなども参考になりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

6. 日食と月食を安全に観測するための注意点

空を見上げるのが楽しみになる日食と月食。せっかくの機会ですから、準備を整えて心ゆくまで楽しみたいものですね。特に日食の観測には、大切な目を守るための正しい知識が欠かせません。ここでは、神秘的な天体ショーを安全に満喫するための注意点と、楽しみ方のヒントをご紹介します。

6.1 日食の観測で絶対にやってはいけないこと

太陽の光は、私たちが普段感じている以上にとても強力です。たとえ太陽が欠けて暗く感じられても、その光のエネルギーは衰えていません。ほんの短い時間でも太陽を直接肉眼で見てしまうと、網膜が傷つき、深刻な視力障害や、最悪の場合には失明に至る危険性があります。これを「日食網膜症」と呼びます。後悔しないためにも、絶対にやってはいけない危険な観測方法を覚えておきましょう。

6.1.1 危険な観測方法の例

「少しだけなら大丈夫だろう」という油断は禁物です。以下のような方法は、目を傷つける可能性が非常に高いため、絶対に行わないでください。

| 危険な方法 | なぜ危険なのか |

|---|---|

| 肉眼で直接見る | 太陽の強い光と熱が直接網膜を焼き、深刻なダメージを与えます。 |

| サングラスやゴーグル | 見た目の眩しさは減っても、目を傷つける赤外線などの有害な光は防げません。 |

| 色のついた下敷きやフィルム | サングラスと同様に、有害な光を防ぐ効果はなく、大変危険です。 |

| 望遠鏡や双眼鏡を直接覗く | レンズで太陽の光を集めてしまうため、危険性が何倍にも増し、一瞬で失明する恐れがあります。 |

6.1.2 安全な観測方法

太陽を安全に観測するためには、必ず専用の道具を使いましょう。いくつかの方法をご紹介しますので、ご自身に合った方法で楽しんでくださいね。

- 日食グラス(太陽観察専用メガネ)を使う

太陽の光を安全なレベルまで弱めてくれる専用の観察グラスです。製品に「PSCマーク」が付いていることを確認し、傷やひび割れがないか事前にチェックしてから使いましょう。正しく使えば、欠けていく太陽の形をはっきりと見ることができます。 - 木漏れ日を観察する

道具がなくても楽しめる、趣のある方法です。日食が起きているときに木の下に行くと、葉と葉のすき間がピンホールカメラの役割を果たし、地面にたくさんの欠けた太陽の形が映し出されます。揺れる光を眺めているだけで、心が和みますよ。 - ピンホールで投影する

厚紙に針などで小さな穴を開け、太陽に背を向けて、その穴を通った光を白い紙などに映す方法です。穴が小さいほど、太陽の形がくっきりと映ります。手軽にできるので、お子さんやお孫さんと一緒に試してみるのも楽しいですね。

より詳しい安全な観察方法については、国立天文台のウェブサイトも参考にしてみてください。

6.2 月食の観測方法と楽しみ方

日食とは対照的に、月食はとても穏やかな天体ショーです。月の光は太陽の光を反射しているだけなので、肉眼で直接観察しても全く危険はありません。特別な道具がなくても、誰でも気軽に楽しめるのが月食の魅力です。

6.2.1 月食観測の準備

月食は数時間にわたってゆっくりと進行します。のんびりと楽しむために、ちょっとした準備をしておくと快適ですよ。

- 暖かい服装

夜は思いのほか冷え込むことがあります。特に季節の変わり目や冬場は、暖かい上着やひざ掛け、カイロなどを用意して、体を冷やさないようにしましょう。 - リラックスできる椅子やシート

ずっと空を見上げていると首が疲れてしまうことも。ベランダやお庭にリクライニングチェアやレジャーシートを用意して、楽な姿勢で眺めるのがおすすめです。 - 温かい飲み物

魔法瓶に温かいお茶やハーブティーを入れておけば、心も体も温まり、リラックスしたひとときを過ごせます。 - 双眼鏡や望遠鏡

肉眼でも十分楽しめますが、双眼鏡などがあると、月の表面のクレーターや、皆既食中の赤銅色の微妙な色合いまでくっきりと見ることができ、感動がさらに深まります。

6.2.2 月食の楽しみ方のヒント

ただ月を眺めるだけでなく、少し視点を変えると、もっと楽しみが広がります。

- 色の変化を味わう

皆既月食のときに見られる、赤黒く染まった「赤銅色(しゃくどういろ)」の月は、なんとも神秘的。地球の影に完全に隠れてもなお、地球の夕焼けの光が月に届いてほんのりと照らされるのです。その幻想的な色の変化をじっくりと味わってみましょう。 - 星空との共演を楽しむ

月が地球の影に入って暗くなると、普段は月の明るさで見えにくかった周りの星たちが、いっせいに輝き始めます。月食が進むにつれて星の数が増えていく様子は、まるで夜空の魔法のよう。星座を探してみるのも素敵ですね。 - 写真に撮ってみる

最近のスマートフォンは性能が良いので、手持ちでも撮影に挑戦できます。三脚があれば手ブレを防いで、よりきれいに撮ることができますよ。夜景モードやマニュアル設定を試しながら、自分だけの一枚を撮ってみてはいかがでしょうか。

7. まとめ

日食と月食の違い、そしてその神秘的な仕組みについてご紹介しました。太陽と地球、月の並び順で決まる天体ショーですが、月の軌道が少し傾いているために、毎月見られるわけではないのですね。2025年にも、日本で観測できる機会が訪れます。日食グラスを使うなど安全に気をつけながら、夜空を見上げてみませんか。宇宙の壮大な物語に、そっと耳を澄ませるような、穏やかなひとときを過ごせますように。

コメント