上品な甘さと、すっと溶ける口どけが魅力の和三盆。普通の砂糖との違いや、少し値段が張る理由が気になったことはありませんか。この記事では、和三盆の歴史から、その繊細な風味を生み出す原料「竹糖」や職人技が光る伝統製法までを詳しく解説します。干菓子などのお菓子や家庭での美味しい使い方もご紹介。和三盆の奥深い世界を知り、日々の暮らしに上質な甘さを取り入れてみませんか。

1. 和三盆とは 上品な甘さが特徴の伝統的な砂糖

口に含むと、ふわりと溶けていくきめ細やかな粒子。後に残らないすっきりとした甘さ。和三盆(わさんぼん)は、そんな上品な味わいが魅力の、古くから日本で愛されてきた伝統的なお砂糖です。高級な和菓子に使われることが多く、その優しい風味は一度味わうと忘れられないもの。普段使っているお砂糖とはひと味もふた味も違う、特別な存在として知られています。

その独特の風味と口どけは、職人さんが手間ひまをかけて作る伝統的な製法から生まれます。この章では、そんな和三盆の奥深い魅力の入り口として、その歴史や名前の由来、主な産地について、やさしく紐解いていきましょう。

1.1 和三盆の歴史と名前の由来

和三盆の歴史は、江戸時代中期までさかのぼります。当時、砂糖は貴重な輸入品でしたが、八代将軍・徳川吉宗がサトウキビの国内栽培を奨励したことから、その歴史が始まりました。四国の高松藩(現在の香川県)や徳島藩(現在の徳島県)でサトウキビの栽培が成功し、独自の製糖技術が発展していったのです。

では、「和三盆」という美しい名前はどこから来たのでしょうか。その由来は、独特の「研ぎ(とぎ)」と呼ばれる製法にあります。これは「盆の上で三度、砂糖の蜜を抜きながら研ぐ(練る)」という作業から名付けられたといわれています。職人さんが文字通りお盆の上で砂糖を丁寧に練り上げることで、あのきめ細やかで雑味のない、まろやかな甘さが生まれるのですね。名前の響きからも、職人さんの丁寧な手仕事の様子が伝わってくるようです。

1.2 主な産地は香川県と徳島県

現在、和三盆の主な産地は、その歴史が始まった香川県と徳島県の二県です。温暖で雨が少ない瀬戸内特有の気候が、和三盆の原料となるサトウキビ「竹糖(ちくとう)」の栽培に適しているのです。同じ和三盆でも、それぞれの土地で育まれた文化や製法によって少しずつ特徴が異なります。

香川県で作られるものは「讃岐和三盆」、徳島県で作られるものは「阿波和三盆」と呼ばれ、どちらも伝統の味を守り続ける老舗によって、大切に作り続けられています。

| 産地 | 呼び名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 香川県(旧 讃岐国) | 讃岐和三盆 | 結晶がやや大きく、しっかりとした甘みとコクを感じられるのが特徴。干菓子などに使われることが多いです。 |

| 徳島県(旧 阿波国) | 阿波和三盆 | 結晶が非常に細かく、さらりとした上品な口どけが特徴。和菓子の材料だけでなく、料理の隠し味としても親しまれています。 |

お土産などで見かけた際には、どちらの産地のものか見てみるのも楽しいかもしれませんね。それぞれの土地の風土に思いを馳せながら味わう和三盆は、また格別なものですよ。

2. 和三盆と普通の砂糖との違いを徹底比較

ふんわりと上品な甘さで、私たちを優しい気持ちにさせてくれる和三盆。見た目は普段使っているお砂糖と似ていますが、実は原料から作り方、そして味わいまで、たくさんの違いがあるのですよ。ここでは、和三盆と普通のお砂糖(上白糖やグラニュー糖)の違いを、一つひとつ丁寧に見ていきましょう。その秘密を知ると、和三盆を使ったお菓子がもっと愛おしく感じられるかもしれません。

2.1 原料の違い サトウキビの品種「竹糖」

まず、そもそものスタート地点である原料からして違います。私たちが普段よく使う上白糖やグラニュー糖は、主に「甘蔗(かんしゃ)」という、太くてたくましいサトウキビから作られます。暖かい地域で栽培される、いわばお砂糖界の代表選手ですね。

一方、和三盆の原料となるのは「竹糖(ちくとう)」と呼ばれる日本在来のサトウキビです。その名の通り、笹のように背が低く細いのが特徴で、栽培できる地域も限られています。病気に弱く、収穫量も少ないため、とても貴重な品種なのです。この繊細な竹糖が、和三盆ならではの奥深く、やわらかな風味を生み出す源となっています。

2.2 製法の違い 職人技が光る「研ぎ」

お砂糖の作り方にも、大きな違いがあります。普通のお砂糖は、近代的な工場で遠心分離機という機械を使い、効率よくサトウキビの汁から糖蜜(とうみつ)と呼ばれる茶色い液体を取り除いて作られます。これにより、クセのない真っ白なお砂糖ができあがるのです。

それに対して、和三盆は今もなお、江戸時代から続く伝統的な製法で、職人さんの手によって時間と手間をかけて作られています。最大の特徴は「研ぎ(とぎ)」と呼ばれる、盆の上で砂糖の塊を練りながら少しずつ糖蜜を抜いていく作業です。この作業を何度も繰り返すことで、糖蜜を完全に抜き去るのではなく、適度に残します。この残った糖蜜が、和三盆独特のまろやかなコクと風味の秘密。まさに、職人さんの経験と勘が頼りの、日本の誇るべき手仕事なのです。

2.3 味や風味 口どけの違い

原料と製法が違えば、もちろん味や風味もまったく異なります。一番の違いは、その口どけと甘さの質。和三盆は粒子が非常に細かく、口に含むと、まるで淡雪のようにすーっと溶けていくのが特徴です。舌の上にざらつきが残らず、後味もすっきり。やわらかく、まろやかで、どこか懐かしいような上品な甘みがふんわりと広がります。

一方で、上白糖はガツンと直接的な甘さを感じます。和三盆と比べると粒子が大きく、料理やお菓子にしっかりとした甘みをつけたい時に活躍してくれます。それぞれの良さがありますが、和三盆の繊細な味わいは、一度知ると忘れられない特別なもの。その違いを表にまとめてみました。

| 和三盆 | 普通の砂糖(上白糖) | |

|---|---|---|

| 甘さの質 | やわらかく上品な甘み、まろやかなコク | キレのある直接的な甘み |

| 風味 | 黒糖に似た独特の風味と香り | クセがなく淡白 |

| 口どけ | 粒子が非常に細かく、すーっと溶ける | やや粒子が大きく、舌に残りやすい |

| 色 | ほんのりクリーム色 | 純白 |

2.4 カロリーや栄養成分の違い

「上品な甘さだから、カロリーも低いの?」と思われるかもしれませんが、実は和三盆と上白糖のカロリーはほとんど変わりません。どちらも同じお砂糖の仲間なので、摂りすぎには注意したいですね。

ただし、栄養成分には少し違いが見られます。普通のお砂糖は、精製度が高く、栄養成分はほとんどが糖質(ショ糖)です。一方、和三盆は伝統的な製法で糖蜜を少し残しているため、カルシウムやカリウムといったミネラル分がわずかに含まれています。栄養補給を期待できるほどではありませんが、このミネラル分が和三盆の奥深い味わいを作り出す要素の一つになっているのです。体にやさしい、というよりは「風味にやさしい」お砂糖と言えるかもしれませんね。

| 成分 | 和三盆糖 | 上白糖 |

|---|---|---|

| エネルギー | 397 kcal | 391 kcal |

| カリウム | 31 mg | 2 mg |

| カルシウム | 1 mg | 1 mg |

| マグネシウム | 1 mg | – |

3. 手間ひまかけて作られる和三盆の伝統的な製造工程

和三盆のあの繊細で上品な甘さは、一体どのようにして生まれるのでしょうか。その秘密は、江戸時代からほとんど変わることなく受け継がれてきた、職人さんの丁寧な手仕事にあります。ここでは、まるで工房を訪れたような気持ちで、その手間ひまかけた伝統の製造工程をのぞいてみましょう。

和三盆づくりは、サトウキビの収穫から完成まで、気の遠くなるような時間と愛情が注がれています。まずは、その大まかな流れをご覧ください。

| 工程 | 作業内容 |

|---|---|

| 収穫・搾汁 | 冬に収穫したサトウキビ「竹糖」を搾り、搾り汁(さとうきび液)を作ります。 |

| 煮詰め・白下糖づくり | 搾り汁を釜で煮詰め、アクを取り除きながら濃縮させ、「白下糖(しろしたとう)」という原料糖を作ります。 |

| 研ぎ(とぎ)・蜜抜き | 白下糖を盆の上で練り上げ(研ぎ)、圧力をかけて蜜を抜く作業を何度も繰り返します。 |

| 乾燥・仕上げ | きめ細かくなった砂糖をふるいにかけ、乾燥させたら、ようやく和三盆の完成です。 |

3.1 収穫から白下糖づくりまで

和三盆づくりの旅は、毎年冬、12月頃のサトウキビの収穫から始まります。原料となるのは「竹糖(ちくとう)」という、背が低く細い、とても繊細な品種。これを一本一本丁寧に刈り取り、新鮮なうちに「圧搾機(あっさくき)」と呼ばれる機械で搾って、青々とした香りの搾り汁を作ります。

次に行われるのが、この搾り汁を大きな釜で煮詰める作業です。職人さんは釜につきっきりで、丁寧に出てくるアクをすくい取りながら、じっくりと煮詰めていきます。この工程で雑味を取り除くことが、後の上品な味わいにつながるのですね。煮詰まった液体は、冷えると黒糖によく似た固まりになります。これが、和三盆の素となる「白下糖(しろしたとう)」です。この時点ではまだ、サトウキビ本来のミネラルや風味がぎゅっと詰まった、力強い甘さを持っています。

3.2 盆の上で研ぎ分ける独特の工程

ここからが、和三盆づくりで最も特徴的で、職人技が光る工程です。白下糖から不純物である「蜜(みつ)」を取り除き、砂糖の結晶だけを残していく作業に入ります。

まずは、できあがった白下糖を少し休ませた後、適量の水を加えて練り上げていきます。そして、麻の布に包んで「押し槽(おしふね)」と呼ばれる昔ながらの道具を使い、てこの原理でじっくりと圧力をかけて蜜を絞り出します。蜜が抜けて少し白くなった砂糖の塊を、今度は作業台である「盆」の上に取り出し、再び水を加えて練り上げていくのです。

この、盆の上で砂糖を研ぐように練り上げる作業から、「和三盆」の名前がついたと言われています。この「研ぎ」と「蜜抜き」の作業を、一週間から十日ほどかけて、何度も何度も繰り返します。回数を重ねるごとに砂糖の粒子は細かく、色は白く、味わいはまろやかに、そして雑味のない澄んだ甘さへと変化していくのです。どのくらい蜜を抜き、どのくらい練り上げるのか。それは職人の勘と経験が頼りの、まさに神業といえるでしょう。

最後の研ぎが終わると、きめ細かくなった砂糖をふるいにかけ、塊をほぐしながら乾燥させます。こうして、雪のように白く、口に含むとすっと溶けていく、あの極上の和三盆がようやく完成するのです。

4. 和三盆を使った代表的なお菓子

和三盆の持つ、きめ細やかで上品な甘さと繊細な口どけは、さまざまなお菓子の魅力を引き立ててくれます。その優しい味わいは、伝統的な和菓子はもちろん、意外な洋菓子との相性も抜群。ここでは、和三盆が使われている代表的なお菓子をご紹介します。知っているお菓子も、和三盆が使われることで、また違った表情を見せてくれるかもしれません。

4.1 干菓子や落雁などの伝統和菓子

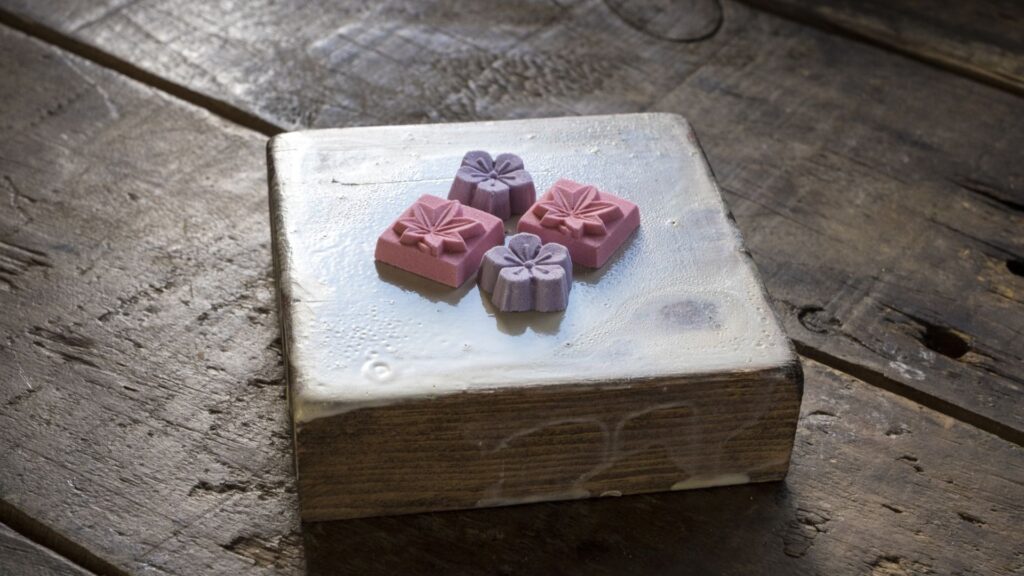

和三盆と聞いて、多くの方が思い浮かべるのが、美しい季節の草花などをかたどった「干菓子(ひがし)」ではないでしょうか。特に、和三盆と豆の粉などを混ぜて木型で打ち固めた「落雁(らくがん)」は、まさに和三盆の真骨頂ともいえるお菓子です。

普通の砂糖で作ると少しざらついた食感になりがちですが、粒子が非常に細かい和三盆を使うことで、すーっと溶けていくような繊細な口どけが生まれます。甘さがすっきりしているため、素材の風味を邪魔することなく、お抹茶や煎茶の味を一層引き立ててくれるのです。お茶席で供される上等な干菓子の多くに、この和三盆が使われています。その見た目の美しさと上品な味わいは、日本の伝統的な美意識を感じさせてくれますね。

4.2 カステラやプリンなどの洋菓子

「和三盆は和菓子に使うもの」というイメージがあるかもしれませんが、実はカステラやプリン、ロールケーキといった洋菓子にもその魅力は活かされています。

和三盆を洋菓子に使うと、白砂糖にはない独特のまろやかさとコクが加わり、ぐっと深みのある味わいに仕上がります。例えば、カステラに使えば生地がしっとりと焼き上がり、優しい甘さが卵の風味を豊かに引き立ててくれます。プリンやババロアに使えば、舌触りがより滑らかになり、後味のすっきりとした上品な甘さを楽しむことができるでしょう。いつものお菓子が、和三盆の魔法でワンランク上の特別な味わいに変わるのです。

4.3 お土産に人気の和三盆スイーツ

和三盆の主な産地である香川県や徳島県では、和三盆そのものはもちろん、和三盆を使ったさまざまなお菓子がお土産として人気を集めています。その土地ならではの銘菓は、旅の思い出にも、大切な方への贈り物にもぴったりです。

見た目も愛らしく、日持ちのする干菓子は定番ですが、最近では和三盆を使ったクッキーやチョコレート、和風のマカロンなど、新しい感覚のスイーツも増えています。ここでは、お土産選びの参考になる代表的な和三盆スイーツをいくつかご紹介します。

| お菓子の種類 | 特徴 | 代表的なメーカー・お店 |

|---|---|---|

| 和三盆干菓子 | 和三盆の風味と口どけをダイレクトに楽しめる、伝統的なお菓子。季節感あふれる美しい形が魅力です。 | ばいこう堂(香川)、三谷製糖羽根さぬき本舗(香川)など |

| 和三盆カステラ | 生地がしっとりときめ細かく、上品な甘さが特徴。ワンランク上の味わいで、贈答品としても喜ばれます。 | 讃岐和三盆ばいこう堂(香川)、菓匠 徳増(徳島)など |

| 和三盆プリン | なめらかな舌触りと、和三盆の優しい甘さがカラメルソースと絶妙にマッチします。お子様から大人まで楽しめるスイーツです。 | 菓子工房ルーヴ(香川)、イルローザ(徳島)など |

| 和三盆クッキー・ポルボロン | ほろほろと口の中でほどけるような食感が特徴。和三盆の優しい甘さがバターの風味とよく合います。 | パティスリーひぐち(香川)など |

旅先で見つけたり、お取り寄せを楽しんだりするのも素敵ですね。上品な甘さの和三盆スイーツは、きっと心和むひとときを届けてくれることでしょう。

5. 家庭での和三盆の美味しい使い方とレシピ

上品な和三盆は、特別な日のお菓子だけに使うのはもったいないかもしれません。その繊細な甘さと風味は、いつもの食卓をさりげなく、そして豊かに彩ってくれます。ここでは、ご家庭で気軽に和三盆を楽しむための、とっておきの使い方をご紹介します。難しく考えずに、まずはひとさじから試してみませんか。

5.1 コーヒーや紅茶に入れて風味を楽しむ

いつものコーヒーや紅茶に、お砂糖の代わりに和三盆を加えてみてください。驚くほど、味わいがまろやかに変わります。和三盆は粒子が非常に細かいため、冷たい飲み物にもすっと溶け、風味を損なうことなく上品な甘みを添えてくれるのが魅力です。

コーヒーに入れれば、苦みや酸味のカドがとれて、奥深いコクが生まれます。紅茶に合わせれば、茶葉の繊細な香りを引き立て、ふわりと優しい甘さが口の中に広がります。まるで、老舗の喫茶店でいただく一杯のような、格別な味わいをお楽しみいただけますよ。角砂糖のように器に添えれば、お客様へのおもてなしにもなり、会話が弾むきっかけになるかもしれませんね。

その他にも、プレーンヨーグルトにかけたり、温かいミルクに溶かしたりするのもおすすめです。素材そのものの美味しさを引き立てながら、体にすっと染みわたるような優しい甘さに、心もほっと和むことでしょう。

5.2 料理の隠し味としてコクを出す

和三盆は、お料理の隠し味としても素晴らしい働きをしてくれます。普通の上白糖とは異なり、サトウキビ本来のミネラル分を含んだ独特の風味があるため、料理にただ甘さを加えるだけでなく、味に深みとまろやかなコクを与えてくれるのです。

特に、繊細な味付けが大切な和食との相性は抜群です。煮物に使えば、てりが良く仕上がり、口当たりが優しくなります。酢の物に加えれば、お酢の酸味をまろやかに包み込み、全体の味を上品にまとめてくれます。

いつものお料理に、ほんの少し和三盆を加えるだけで、まるで料亭でいただくような、ワンランク上の味わいに仕上がります。ぜひ、色々な使い方を試してみてくださいね。

5.2.1 和三盆が活躍するお料理の例

| お料理 | 和三盆の効果 |

|---|---|

| 煮物(筑前煮、かぼちゃの煮物など) | 素材の味を活かしながら、上品な甘みと照りを加えます。味がまろやかに仕上がります。 |

| すき焼きの割り下 | 甘さに奥行きが出て、お肉の旨味をより一層引き立てます。しつこくない、すっきりとした後味になります。 |

| 卵焼き | ふっくらと焼きあがり、ほんのりとした優しい甘さが加わります。冷めても美味しくいただけます。 |

| 酢の物・和え物 | 酸味のカドを取り、全体の味をまろやかにまとめます。素材の風味を損ないません。 |

| 手作りドレッシング | オイルや酢と良くなじみ、口当たりの良いドレッシングに。野菜の美味しさが引き立ちます。 |

例えば、いつもの卵焼き。お砂糖を和三盆に変えるだけで、驚くほどしっとり、ふっくらと仕上がります。卵2個に対して和三盆を小さじ1杯ほど加え、白だしや少量の塩で味を調えて焼いてみてください。ほんのり甘く、上品な味わいの卵焼きは、お弁当に入れても喜ばれますよ。

6. 知っておきたい和三盆の選び方と保存方法

口に含むとすーっと溶けていく、あの繊細な和三盆。せっかく手に入れたのなら、その美味しさを余すところなく楽しみたいものですよね。ここでは、お店で選ぶときに役立つポイントや、和三盆ならではの風味を長持ちさせるための保存のコツを、わかりやすくご紹介します。大切な方への贈りもの選びにも、きっと役立ちますよ。

6.1 有名な和三盆のメーカー

和三盆は、そのほとんどが伝統の産地である香川県と徳島県で作られています。長い歴史を持つ老舗が、今も昔ながらの製法でその特別な味わいを守り続けているんですよ。代表的なメーカーとそれぞれの特徴を知っておくと、ご自身の好みや用途に合った一品を見つけやすくなります。

6.1.1 香川の「讃岐和三盆」を代表するメーカー

香川県で作られる和三盆は「讃岐和三盆」と呼ばれ、上品でやさしい甘さが特徴です。

- ばいこう堂

文化元年(1804年)創業の老舗です。季節の風物をかたどった、見た目にも愛らしい干菓子が特に有名で、眺めているだけでも心が和みます。初めて和三盆を試す方や、可愛らしい贈りものを探している方におすすめです。 - 三谷製糖羽根さぬき本舗

江戸時代から続く伝統製法をかたくなに守り続けています。純粋な和三盆糖そのものの、雑味のない澄んだ味わいを堪能できる商品が揃っています。お菓子作りやお料理に、素材の良さを活かしたいときにぴったりです。

6.1.2 徳島の「阿波和三盆」を代表するメーカー

徳島県で作られるものは「阿波和三盆」と呼ばれ、讃岐産に比べてやや力強く、豊かな風味を感じられるのが特徴です。

- 岡田製糖所

こちらも江戸時代から続く、阿波和三盆糖の伝統を守る老舗の一つ。職人さんの手作業で丁寧に作られた和三盆は、しっかりとしたコクと風味があり、お茶請けとしてそのまま味わうのも格別です。 - 服部製糖所

創業以来、阿波和三盆糖の製造一筋。きめが細かく、口に入れるとすっと溶ける上品な舌触りが魅力です。コーヒーや紅茶に入れると、いつもの一杯がぐっと特別な味わいに変わりますよ。

| メーカー名 | 産地 | 特徴 |

|---|---|---|

| ばいこう堂 | 香川県 | 季節感あふれる可愛らしい干菓子が人気。贈り物にも喜ばれます。 |

| 三谷製糖羽根さぬき本舗 | 香川県 | 伝統製法を守る純粋な和三盆糖。お菓子作りや料理にも最適です。 |

| 岡田製糖所 | 徳島県 | 力強く豊かな風味が特徴の阿波和三盆糖。 |

| 服部製糖所 | 徳島県 | きめ細やかで上品な味わいの阿波和三盆糖。 |

6.2 湿気を防ぐ正しい保存方法

きめ細やかで繊細な和三盆は、湿気と乾燥、そして周りの匂いを吸いやすい、とてもデリケートなお砂糖です。正しい方法で保存して、あの特別な口どけと上品な風味を、最後まで美味しくいただきましょう。

6.2.1 基本は「密閉して常温」で

和三盆の保存に最も適しているのは、直射日光が当たらず、温度や湿度の変化が少ない場所です。キッチンの戸棚の中などが良いでしょう。

保存する際は、匂い移りと湿気を防ぐため、必ず密閉できる容器に移し替えるのがポイント。ガラス瓶や蓋がしっかり閉まる缶などがおすすめです。香りの強い香辛料や石鹸などの近くには置かないように気をつけてくださいね。

6.2.2 冷蔵庫や冷凍庫での保存は避けたほうが良い?

「お砂糖だから冷蔵庫の方が安心かしら?」と思うかもしれませんが、実は冷蔵庫での保存はあまりおすすめできません。冷蔵庫から出し入れする際の温度差で容器の表面に水滴がつく「結露」が起こりやすく、それが湿気て固まる原因になってしまうのです。

もし、夏場などでどうしても心配な場合は、密閉容器に入れたものをさらにジッパー付きの保存袋で二重に包み、温度変化が比較的少ない野菜室で保存しましょう。使うときには、容器が常温に戻るまで待ってから開封するのが、結露を防ぐ大切なひと手間です。

長期間保存したい場合は、冷凍保存も可能です。この場合も冷蔵保存と同じように、二重に密閉して冷凍庫へ。解凍する際は、冷凍庫から冷蔵庫、そして常温へと段階的に移し、ゆっくり温度を戻してから開封してください。

6.2.3 もし固まってしまったら…

大切に保存していても、うっかり固まってしまうこともありますよね。でも、ご安心ください。そんなときは、清潔なスプーンの背などでやさしく崩してみてください。それでも固い場合は、固まった和三盆を耐熱皿に移し、霧吹きでほんの少しだけ水をかけてから、電子レンジ(500W)で10秒ほど加熱すると、蒸気でふっくらとしてほぐれやすくなります。加熱しすぎると溶けてしまうので、様子を見ながら少しずつ試してみてくださいね。

7. まとめ

和三盆の奥深い世界、お楽しみいただけましたでしょうか。その上品な甘さと、すっと溶けるような繊細な口どけの理由は、香川や徳島で育まれる「竹糖」というサトウキビと、職人の手仕事による「研ぎ」という伝統製法にあります。干菓子などの和菓子はもちろん、いつもの飲み物やお料理に少し加えるだけで、日常が少し特別なものに変わります。この機会に、暮らしの中に和三盆を取り入れて、心豊かなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

コメント