春の柔らかな雨が、田畑を潤し百穀を育む季節「穀雨」。2026年の穀雨は4月20日です。この記事を読めば、穀雨がいつなのかはもちろん、言葉の意味や由来、この時期ならではの過ごし方がわかります。旬を迎えるタケノコや新茶を味わい、季節の移ろいを楽しみませんか。昔ながらの風習や、手紙に使える時候の挨拶もあわせてご紹介します。

1. 2026年の穀雨はいつ?近年の日付一覧

春の柔らかな日差しが心地よく、木々の緑がいっそう深まる季節となりましたね。春の最後の二十四節気である「穀雨(こくう)」は、いつ頃訪れるのでしょうか。毎年少しずつ日付が変わるため、気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

この章では、2026年をはじめとする近年の穀雨の日付について、詳しくご紹介します。

1.1 2026年の穀雨は4月20日

早速ですが、2026年の「穀雨」は4月20日(土)です。この日を境に、暦の上では夏へと向かいはじめます。

穀雨の時期は、春の長雨が田畑を潤し、穀物の成長を助ける大切な季節。日差しも日に日に力強さを増し、本格的な農作業の準備が始まる頃合いでもあります。カレンダーに印をつけて、季節の移ろいを感じてみるのも素敵ですね。

1.2 2024年から2030年までの穀雨の日付

「去年はいつだったかしら?」「来年の予定を立てる参考にしたいわ」と思われる方のために、近年の穀雨の日付を一覧にまとめました。毎年4月19日か20日頃になりますが、うるう年の影響などで少しずれることがあります。

| 年 | 穀雨の日付 |

|---|---|

| 2024年 | 4月19日 |

| 2025年 | 4月20日 |

| 2026年 | 4月20日 |

| 2027年 | 4月20日 |

| 2028年 | 4月19日 |

| 2029年 | 4月20日 |

| 2030年 | 4月20日 |

これらの日付は、日本の暦を編纂している国立天文台の発表に基づいています。より詳しい情報や、他の年の日付をお知りになりたい場合は、こちらのサイトでご確認いただけますよ。

2. 穀雨とは 基本的な意味と由来を解説

春の柔らかな日差しが心地よい季節も、そろそろ終盤。穀雨(こくう)は、そんな春の終わりを告げ、夏の気配を運んでくる季節の節目です。「穀物の雨」と書くその名前には、私たちの暮らしに深く根ざした、やさしい意味が込められているのですよ。

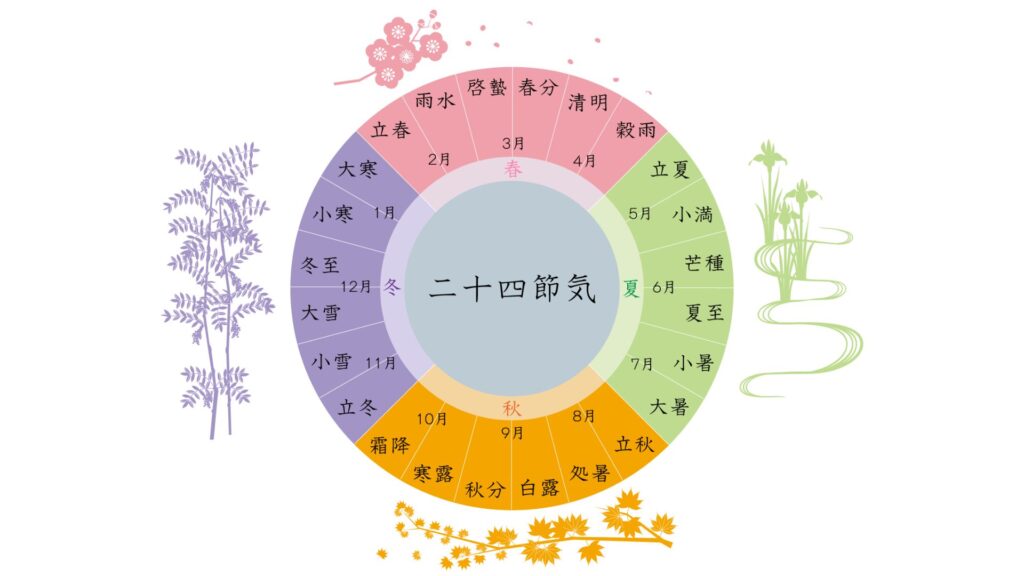

ここでは、穀雨という言葉の基本的な意味や由来、そして季節の暦である二十四節気(にじゅうしせっき)の中での役割について、ゆっくりと紐解いていきましょう。

2.1 穀雨の読み方と意味

穀雨は「こくう」と読みます。その意味は、文字が示す通り「百穀を潤す春の雨」です。百穀(ひゃっこく)とは、稲や麦、粟(あわ)や黍(きび)など、たくさんの穀物のこと。この時期に降る雨は、田畑を潤し、芽吹いたばかりの苗をすくすくと育てるための、まさに「恵みの雨」なのです。

昔から人々は、このしっとりとした春の雨を、作物が豊かに実るための大切な天からの贈り物と考えてきました。穀雨という言葉の響きには、自然への感謝と、豊かな実りへの願いが込められているのですね。

2.2 二十四節気における穀雨の位置づけ

穀雨は、太陽の動きをもとに1年を24に分けた季節のしるし、「二十四節気」のひとつです。春を6つの季節に分けたうち、最後の6番目にあたります。

春の始まりである「立春」から始まり、「雨水」「啓蟄」「春分」「清明」と季節が進み、その締めくくりとして「穀雨」が訪れます。穀雨が終わると、暦の上ではいよいよ夏が始まる「立夏」へと季節は移り変わっていきます。

春の二十四節気の流れを見てみると、季節の移ろいがより分かりやすくなりますよ。

| 順番 | 二十四節気 | 読み方 | おおよその時期 |

|---|---|---|---|

| 1番目 | 立春 | りっしゅん | 2月4日頃 |

| 2番目 | 雨水 | うすい | 2月19日頃 |

| 3番目 | 啓蟄 | けいちつ | 3月5日頃 |

| 4番目 | 春分 | しゅんぶん | 3月21日頃 |

| 5番目 | 清明 | せいめい | 4月5日頃 |

| 6番目 | 穀雨 | こくう | 4月20日頃 |

このように、穀雨は春の総仕上げのような大切な時期。暖かさが増し、生き物たちが活発になる春のエネルギーが、この雨によって大地に満ちていくイメージですね。

2.3 穀雨の由来 なぜ穀物の雨と書くのか

穀雨の由来には、いくつかの説があります。ひとつは、古代中国の伝説です。

漢字を発明したとされる伝説上の人物「倉頡(そうけつ)」が文字を作り上げたとき、その偉業に天の神様がいたく感動し、それを祝して天から穀物の雨を降らせたのだとか。その日が、ちょうど二十四節気の穀雨の日にあたったことから、この名が付いたといわれています。

もうひとつは、より私たちの暮らしに身近な由来です。日本では昔から、この時期が田畑の準備を終え、種まきをするのに最適な季節とされてきました。穀物の種をまく頃に、まるで天が応援してくれるかのように降る恵みの雨であることから、「穀雨」と呼ばれるようになったという説です。

どちらの説も、穀雨が生命を育む大切な雨であることを物語っています。乾いた大地を優しく潤す雨音に耳を澄ませば、昔の人々の自然への感謝の気持ちが伝わってくるようですね。

3. 穀雨の時期はいつ頃?日付の決まり方

毎年カレンダーで穀雨の日付を確認すると、「去年と一日違うわ」なんて思ったことはありませんか?実は、穀雨の日付は毎年固定されているわけではなく、少しずつ変わるのです。その不思議な日付の決まり方について、少し詳しく見ていきましょう。季節の仕組みがわかると、暦を見るのがもっと楽しくなりますよ。

3.1 穀雨の期間はいつからいつまで

二十四節気は、特定の一日を指す場合と、次の節気が始まるまでの約15日間の「期間」を指す場合があります。穀雨も同じで、穀雨が始まる日(入りの日)から、次の節気である「立夏(りっか)」の前日までの期間を指します。

たとえば2026年の場合、穀雨の日は4月20日です。そして、立夏は5月5日ですので、4月20日から5月4日頃までが「穀雨」の季節ということになります。春の最後の節気として、ゆっくりと初夏へ向かう季節のバトンタッチを感じられる、穏やかな時間ですね。

3.2 穀雨の日付は太陽黄経で決まる

では、なぜ穀雨の日は毎年少しずつ変わるのでしょうか。その秘密は、地球と太陽の位置関係にあります。

二十四節気は、「太陽黄経(たいようこうけい)」という天文学的な指標に基づいて定められています。太陽黄経とは、地球から見た太陽が一年をかけて通る道(黄道)を360度の円に見立て、春分の日を0度として、太陽がどの位置にあるかを示す座標のようなものです。

そして、「穀雨」は、太陽の黄経が30度に達した瞬間を含む日と決められています。

地球が太陽の周りを一周するのにかかる時間は、きっかり365日ではなく、正確には約365.24日です。このわずかなズレが毎年積み重なるため、太陽が黄経30度に達する日も少しずつ変動するのです。4年に一度の「うるう年」で調整はされますが、それでも完全には一致しないため、毎年1〜2日ほど日付が変わることがあるのですね。

こうした天体の動きに基づいて日付が決められていると知ると、空を見上げるのが少し楽しくなりませんか。より詳しい情報は、暦を計算し発表している国立天文台のウェブサイトでもご確認いただけます。

4. 穀雨の時期の過ごし方 風習や旬の食べ物

春の柔らかな日差しが心地よく、草木がぐんぐん芽吹く穀雨の季節。この時期は、ただ眺めるだけでなく、日々の暮らしに季節の恵みを取り入れる楽しみがたくさんあります。ここでは、穀雨の時期を豊かに過ごすためのヒントや、古くから伝わる風習、そして食卓を彩る旬の味覚についてご紹介します。うららかな春の終わりを、心ゆくまで味わってみませんか。

4.1 穀雨の時期の気候と天気の特徴

穀雨の頃は、春の最後の節気ということもあり、気候が安定しにくく「春の長雨」や「菜種梅雨(なたねづゆ)」と呼ばれる、しとしとと降り続く雨が多くなります。しかし、この雨は田畑の穀物を潤し、健やかな成長を促す大切なもの。まさに「恵みの雨」と呼ぶにふさわしい、生命を育む雨なのです。

気温は日ごとに上昇し、日中は汗ばむほどの陽気になることも増えてきます。一方で、朝晩はまだ少し肌寒く感じる日もあり、寒暖差で体調を崩しやすい時期でもあります。お出かけの際は、一枚羽織るものがあると安心ですね。この時期を過ぎると、いよいよ本格的な初夏の訪れです。

4.2 穀雨の時期に旬を迎える食べ物

穀雨の雨を受けて、野山はみずみずしい恵みでいっぱいになります。この時期ならではの旬の味覚をいただくことは、季節の移ろいを体で感じる最高の贅沢。食卓に春の香りを取り入れて、旬のエネルギーをたっぷりいただきましょう。

4.2.1 タケノコ

春の味覚の代表格といえば、やはりタケノコではないでしょうか。穀雨の時期に旬の盛りを迎え、スーパーの店頭にもたくさん並び始めます。掘りたてのタケノコは、えぐみが少なく、香りも格別です。炊き込みご飯や若竹煮、天ぷらなど、さまざまな料理でその風味を堪能できます。食物繊維が豊富で、体の内側からすっきりととのえてくれるのもうれしいですね。

4.2.2 ワラビやゼンマイなどの山菜

ワラビやゼンマイ、こごみ、タラの芽といった山菜も、この時期に旬を迎えます。ほろ苦い独特の風味は、まさに大人の味わい。春の野山の力強い生命力を感じさせてくれます。山菜は丁寧にあく抜きをしてから、おひたしや和え物、天ぷらなどでいただくのがおすすめです。ほんのりとした苦みが、冬の間に体に溜まったものを目覚めさせてくれるようです。

4.2.3 新茶

穀雨の時期は、お茶好きにはたまらない新茶の季節でもあります。冬の間に蓄えた養分をたっぷり含んだ新芽は、爽やかで若々しい香りと、まろやかな甘みが特徴です。この時期にしか味わえない特別な風味は、心をほっと和ませてくれます。少しぬるめのお湯でゆっくりと淹れると、新茶ならではの旨みを存分に引き出せますよ。

4.3 穀雨にまつわる日本の風習

古くから農業と深く結びついてきた日本では、穀雨の時期に合わせてさまざまな習わしや行事が行われてきました。昔の人々の暮らしの知恵に、少しだけ耳を傾けてみましょう。

4.3.1 種まきの準備

「穀雨」という名前が示すとおり、この時期は田畑の種まきを始める大切な目安とされてきました。穀雨の恵みの雨が、まかれた種の発芽を助け、苗の成長を促してくれるからです。このことから、「雨降って百穀を潤す」

ということわざも生まれました。現代でも、家庭菜園を始めるのにぴったりの季節。夏野菜の苗を植えたり、ハーブの種をまいたりするのも楽しいですね。

4.3.2 茶摘みと八十八夜

穀雨の終わり頃には、雑節のひとつである「八十八夜(はちじゅうはちや)」がやってきます。これは立春から数えて88日目の日のことで、毎年5月2日頃にあたります。

「八十八夜の別れ霜」という言葉があるように、この日を過ぎると遅霜の心配がなくなるとされ、茶摘みは最盛期を迎えます。八十八夜に摘まれたお茶は、栄養価が高く、古くから不老長寿の縁起物として珍重されてきました。この時期に新茶をいただくことは、一年の無病息災を願う意味も込められています。詳しくは、農林水産省のウェブサイトも参考にしてみてください。

八十八夜はいつ?お茶との関係やこの時期に旬を迎える食べ物をご紹介(農林水産省)

5. 穀雨と関連する二十四節気

二十四節気は、一年を24の季節に分けた暦です。それぞれの季節が連なり、美しい日本の四季を織りなしています。穀雨の前後には、どのような季節が巡ってくるのでしょうか。

5.1 穀雨の前の節気 清明

穀雨のひとつ前の節気は「清明(せいめい)」です。4月5日頃から穀雨の前日までの期間を指し、「清浄明潔(しょうじょうめいけつ)」という言葉を略したものです。その名のとおり、すべてのものが清々しく、生き生きと輝いて見える春らんまんの季節。桜が満開になり、お花見シーズンが到来するのもこの頃です。空は青く澄み渡り、万物が生命力にあふれる様子は、見ているだけで心が弾みますね。

5.2 穀雨の次の節気 立夏

穀雨の次に訪れるのは「立夏(りっか)」。5月6日頃からで、暦の上ではこの日から夏が始まります。カエルが鳴き始め、木々の緑は日ごとに深みを増し、爽やかな初夏の風が吹くようになります。春の長雨が終わり、夏の気配が日に日に色濃くなっていく季節の変わり目です。穀雨が春の終わりを告げ、次の季節である夏へとバトンを渡す大切な役割を担っていることがわかります。

6. 穀雨の時期に使える時候の挨拶

春の終わりと初夏の訪れが交差する穀雨の季節。手紙やメールの書き出しに、この時期ならではの言葉を添えるだけで、相手を思う気持ちがより深く伝わります。暮らしの節目に、季節感あふれる時候の挨拶を取り入れてみませんか。

ここでは、改まったお手紙から親しい方へのメッセージまで、さまざまな場面で使える時候の挨拶をご紹介します。

6.1 手紙やビジネスで使える時候の挨拶の例文

時候の挨拶には、ビジネス文書や目上の方へのお手紙に適した漢語調の表現と、親しい間柄で使いやすい口語調(和語調)のやわらかな表現があります。送る相手や場面に合わせて使い分けるのが素敵ですね。

| 種類 | 主な挨拶の言葉 | 使う場面や相手の目安 |

|---|---|---|

| 漢語調(改まった表現) | 穀雨(こくう)の候、春風(しゅんぷう)の候、惜春(せきしゅん)の候、晩春(ばんしゅん)の候 など | ビジネス文書、目上の方へのお手紙 |

| 和語調(やわらかな表現) | 風に舞う八重桜も美しい季節となりました。日差しに初夏の気配を感じるこのごろ。若葉の緑が目にまぶしい季節となりました。 | 親しい友人、知人へのお手紙やメール |

穀雨の時期は4月下旬から5月初旬にあたるため、「穀雨の候」は4月20日頃から立夏(5月5日頃)の前日まで使うことができます。季節の言葉を添えて、心通うやりとりを楽しんでみてくださいね。

6.1.1 ビジネスや目上の方へのお手紙で

書き出しの例文

- 穀雨の候、〇〇様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

- 惜春の候、貴社におかれましては、いよいよご隆盛のこととお慶び申し上げます。

- 晩春の候、新緑の美しい季節となりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。

結びの例文

- 季節の変わり目でございますので、何卒ご自愛ください。

- 皆様のさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。

6.1.2 親しい方へのお手紙やメールで

書き出しの例文

- 春の長雨に草木も喜ぶ季節となりました。お変わりなくお過ごしですか。

- 日差しに初夏の気配を感じるこのごろ、いかがお過ごしでしょうか。

- 風に舞う藤の花が美しい季節となりましたね。先日はありがとうございました。

結びの例文

- 穏やかな春の日々が続きますよう、心から願っております。

- 朝晩はまだ少し肌寒い日もございますので、暖かくしてお過ごしくださいね。

7. まとめ

春の柔らかな雨が百穀を潤す季節、穀雨。日付が毎年少しずつ変わるのは、太陽の動きで決められているからなのですね。この時期は、タケノコやワラビといった山の幸が旬を迎え、新茶の香りも心を和ませてくれます。季節の変わり目で体調を崩しやすい頃でもありますが、旬の味覚を楽しみ、自然の恵みに感謝しながら、穏やかな時間をお過ごしください。季節の移ろいを丁寧に感じることで、日々の暮らしがより一層豊かになりますように。

コメント