春の光がまぶしくなり、万物が清々しく明るく見えるころ、二十四節気のひとつ「清明」が訪れます。2026年の清明は4月5日です。この記事を読めば、清明がいつなのかという日付はもちろん、その美しい意味や由来、沖縄の伝統行事「シーミー」の習慣まで詳しくわかります。清明の時期に楽しみたい旬の食材もご紹介しますので、季節の移ろいを暮らしに取り入れるヒントにしてみてくださいね。

1. 2026年の清明はいつ?過去と未来の日付も紹介

春の暖かな日差しが心地よい季節。「清明(せいめい)」という言葉を耳にすると、空気が澄みわたり、万物がきらきらと輝きだす、そんな清々しい情景が目に浮かぶようですね。暮らしの節目となる二十四節気の一つですが、具体的にいつなのか、ご存じない方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、気になる2026年の清明の日付と、その日がどのように決まるのかを、わかりやすくご紹介します。

1.1 2026年の清明は4月5日

早速ですが、2026年の清明は4月5日の土曜日です。桜が満開を迎え、本格的な春の訪れを告げる頃。すべてのものが清らかで生き生きとするこの時期は、新しいことを始めたり、お出かけしたりするのにもぴったりの季節ですね。お天気の良い日には、春の息吹を感じながら、のんびりと散策を楽しむのも素敵です。

1.2 清明の日付一覧(2024年〜2028年)

清明の日は、毎年少しずつ日付が変わることがあります。「来年はいつかしら?」と気になったときのために、近年の日付を一覧にまとめました。ご家族との予定を立てる際などの参考になさってくださいね。

| 年 | 清明の日付 | 曜日 |

|---|---|---|

| 2024年 | 4月4日 | 木曜日 |

| 2025年 | 4月5日 | 土曜日 |

| 2026年 | 4月5日 | 日曜日 |

| 2027年 | 4月5日 | 月曜日 |

| 2028年 | 4月4日 | 火曜日 |

※上記の日付は、国立天文台が発表している暦要項を参考にしています。1948年の観測開始以来、日本における二十四節気は、この国立天文台の発表に基づいています。

1.3 清明の日はどうやって決まる?二十四節気との関係

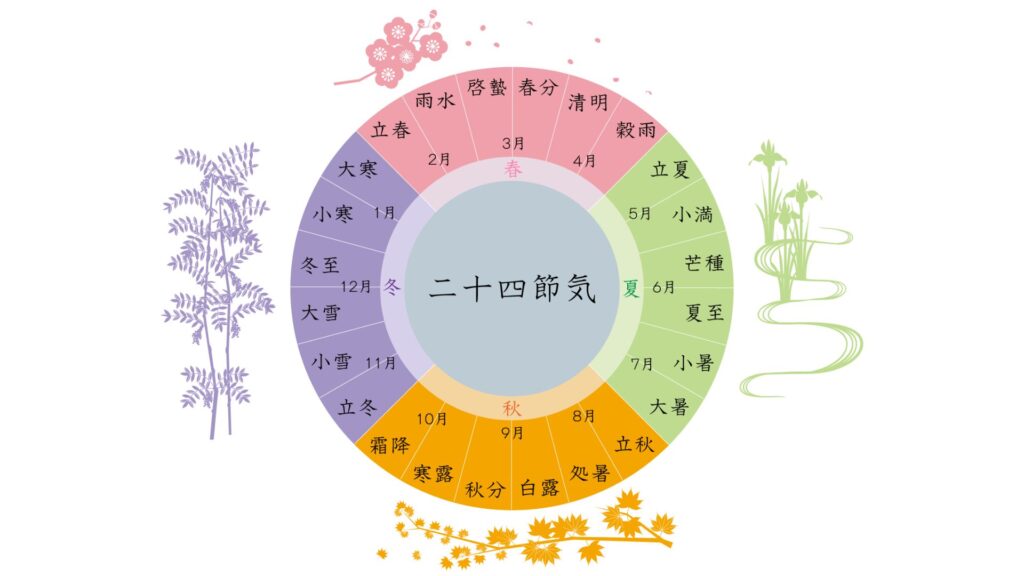

「どうして毎年日付が変わるの?」と不思議に思われるかもしれませんね。実は、清明は「二十四節気(にじゅうしせっき)」の一つで、その日付は地球と太陽の位置関係によって決められています。

二十四節気とは、太陽の動きをもとに1年を24等分し、それぞれに季節を表す名前を付けたものです。清明は、春分の日から数えて15日目頃、天球上の太陽の通り道(黄道)における太陽の角度(黄経)が15度になる日と天文学的に定められています。

私たちの普段使っているカレンダーは1年が365日ですが、地球が太陽の周りを一周するのにかかる時間は正確には約365.24日です。このわずかなズレを調整するために「うるう年」があるように、太陽の動きを基準とする二十四節気も、毎年同じ日付にはならず、1日ほど前後することがあるのですね。空の太陽の動きが、私たちの暮らしの暦になっていると思うと、なんだか壮大で素敵なことのように感じられます。

2. 清明とはどんな日?基本的な意味と由来

「清明(せいめい)」という言葉を聞くと、どこか清々しく、明るい春の光景が目に浮かぶようですね。その響きの通り、清明は春の訪れを本格的に告げる大切な季節の節目です。ここでは、清明が持つ本来の意味や、その由来について、少し詳しく見ていきましょう。

2.1 清明が持つ「清浄明潔」の意味

清明という名前は、「清浄明潔(せいじょうめいけつ)」という言葉を略したものだといわれています。これは、「すべてのものが清らかで生き生きとして、輝いている様子」を表す、とても美しい言葉です。

冬の厳しい寒さが和らぎ、春の暖かな日差しが降り注ぐころ。空は青く澄み渡り、草木は一斉に芽吹き始めます。桜をはじめとする花々が咲き誇り、鳥たちは楽しげにさえずる…。そんな生命力にあふれた、万物がきらきらと輝く季節そのものが「清明」なのです。暦の上だけでなく、私たちの心にも明るい光を灯してくれるような、素敵な意味が込められているのですね。

2.2 二十四節気の5番目の節気としての清明

清明は、日本の季節の移ろいをより細やかに知るための「二十四節気(にじゅうしせっき)」の一つです。二十四節気とは、太陽の動きをもとに1年を24等分した暦のことで、昔の人々が農作業の目安などに活用してきた暮らしの知恵でもあります。

清明は、春分(しゅんぶん)から数えて15日目ごろにあたり、二十四節気の中では5番目の節気に位置づけられています。春分と穀雨(こくう)の間にあり、本格的な春の到来を告げる大切な節目とされています。

春の主な二十四節気の流れを見ると、季節の移り変わりがよくわかりますよ。

| 節気 | 読み方 | おおよその時期 | 季節の様子 |

|---|---|---|---|

| 立春 | りっしゅん | 2月4日ごろ | 暦の上で春が始まる日 |

| 雨水 | うすい | 2月19日ごろ | 雪が雨に変わり、氷が解け始めるころ |

| 啓蟄 | けいちつ | 3月5日ごろ | 冬ごもりの虫が土から出てくるころ |

| 春分 | しゅんぶん | 3月20日ごろ | 昼と夜の長さがほぼ同じになる日 |

| 清明 | せいめい | 4月5日ごろ | 万物が清らかで生き生きとするころ |

| 穀雨 | こくう | 4月20日ごろ | 穀物の成長を助ける春雨が降るころ |

このように、清明は春たけなわの季節であり、お花見や野山の散策にぴったりの時期といえるでしょう。

2.3 清明の由来は古代中国の行事から

清明の由来をたどると、古代中国の行事にたどり着きます。もともと中国には、清明の時期に「寒食節(かんしょくせつ)」という、火を使わずに冷たい食事をとる風習がありました。これは、春秋時代の晋(しん)の忠臣であった介子推(かいしすい)を供養するための行事だったといわれています。

やがてこの寒食節の風習が、ご先祖様のお墓を掃除して供養する「掃墓(そうぼ)」の習慣と結びつきました。そして、唐の時代には「清明節(せいめいせつ)」として、お墓参りをして祖先を敬い、同時に春の訪れを祝って郊外へピクニックに出かける日として定着していったのです。

この風習が日本に伝わりましたが、日本ではお墓参りの習慣として広く根付くことはありませんでした。しかし、沖縄ではこの風習が「清明祭(シーミー)」として今も大切に受け継がれています。本土では、主に暦の上での季節の目安として、「清明」という言葉と、その清々しい季節感が残ったのですね。

3. 清明の時期に行われる風習や行事

すべてのものが清らかで生き生きとする「清明」の季節。この時期は、ご先祖様を敬い、春の訪れを祝う様々な風習や行事が各地で行われます。特に沖縄では暮らしに深く根付いた大切な行事があるんですよ。ここでは、地域ごとの清明の過ごし方について、詳しくご紹介しますね。

3.1 沖縄の伝統行事「清明祭(シーミー)」

沖縄では、清明の時期に「清明祭(シーミー)」と呼ばれる、とても盛大なお墓参りが行われます。これは、中国から伝わった風習が沖縄の祖先崇拝の文化と結びついて独自に発展したもので、沖縄の人々にとって一年のうちで最も大切な行事の一つとされています。親族一同が集まり、ご先祖様への感謝を伝える、春の訪れを告げる一大イベントなのです。

3.1.1 シーミーはいつからいつまで?

シーミーは、二十四節気の「清明」の入りの日(2026年は4月5日)から始まります。そこから、地域や門中(むんちゅう)と呼ばれる父方の血族集団ごとに日を決め、およそ4月中の週末や吉日に行われるのが一般的です。「この日からこの日まで」という厳密な期間が決まっているわけではなく、親族が集まりやすい日を選んで開催されることが多いんですよ。

3.1.2 シーミーで行うこと お墓参りと親族の集い

シーミーの当日は、まず親族みんなでお墓とその周りをきれいに掃除します。そして、お墓の前にレジャーシートを広げ、持参した豪華な重箱料理や果物、お酒などをお供えします。拝みが終わると、お供えしたご馳走を「福をいただく」という意味で、ご先祖様と一緒その場でいただくのが習わしです。まるでピクニックのように和やかな雰囲気で、世代を超えて親族が集い、語り合う。シーミーは、ご先祖様への感謝を伝え、家族や親族の絆を再確認する大切な時間となっています。

3.1.3 お供え物とウチカビについて

シーミーのお供え物で欠かせないのが、「ウサンミ」と呼ばれるご馳走を詰めた重箱です。お餅がメインの重箱と、豚の三枚肉や揚げ豆腐、かまぼこ、昆布などが詰められたおかずの重箱を用意するのが伝統的なスタイルです。

そしてもう一つ、特徴的なお供え物が「ウチカビ(打ち紙)」です。これは「あの世のお金」とされており、燃やすことでご先祖様にお送りするという意味があります。ご先祖様があの世でお金に困らないように、という願いが込められているのですね。

3.2 日本本土での清明の過ごし方

沖縄のシーミーのように盛大な行事はあまり見られませんが、日本本土でも清明は春本番を告げる大切な節目とされています。特定の行事というよりは、清々しい季節の訪れを暮らしの中で感じ、楽しむ時期として捉えられています。

例えば、桜をはじめとする花々が咲き誇るこの時期に、お花見やハイキングに出かけるのも素敵な過ごし方です。また、草木が芽吹く季節であることから、家庭菜園やガーデニングを始めるのにもぴったりのタイミング。暖かな日差しを浴びながら土に触れる時間は、心も体もリフレッシュさせてくれるでしょう。旬の食材を取り入れて、春の味覚を味わうのも良いですね。

3.3 中国や台湾における清明節の風習

清明の由来となった中国や、同じ文化を持つ台湾では、「清明節」として国の祝日に定められており、今でも大切な伝統行事が行われています。日本の「お盆」のようにお墓参りをするのが最も重要な習わしです。

| 風習 | 内容 |

|---|---|

| 掃墓(そうぼ) | お墓をきれいに掃除し、お供え物をして先祖を供養します。日本のシーミーと同様に、親族が集まる大切な機会です。 |

| 踏青(とうせい) | 「青きを踏む」という字の通り、野山を散策したりピクニックをしたりして、春の自然を満喫する風習です。 |

| 放風箏(ほうふうそう) | 凧揚げのことです。凧に厄災を乗せて空高く揚げ、糸を切って飛ばすことで、厄払いをするという意味が込められています。 |

このように、清明の時期は、ご先祖様を敬い、自然の恵みに感謝しながら、家族や親しい人々と春の訪れを祝う、心温まる季節だということがわかりますね。

4. 清明の時期に食べたい行事食や旬の食べ物

草木が芽吹き、万物がきらきらと輝きだす清明のころ。この時期ならではの特別なごちそうや、旬の味覚を食卓に取り入れて、季節の訪れをお祝いしませんか。沖縄の伝統的な行事食から、全国で楽しめる春の恵みまで、心も体も喜ぶ食べ物をご紹介します。

4.1 沖縄のシーミーで食べる豪華な重箱料理(ウサンミ)

沖縄の清明祭(シーミー)に欠かせないのが、「ウサンミ(御三味)」と呼ばれるご先祖様へのお供え用の重箱料理です。お墓参りの後には、集まった親族みんなでこのウサンミを囲み、ご先祖様とのつながりを感じながら食事を楽しみます。

ウサンミは、お餅が詰められた重箱と、おかずが詰められた重箱の一対で用意されるのが基本です。おかずは、子孫繁栄や長寿といった願いが込められた縁起の良い料理が、3品、5品、7品といった奇数で美しく詰められます。

重箱の中には、豚の三枚肉を甘辛く煮付けた「ラフテー」や、魚や野菜の天ぷら、紅白のかまぼこ、昆布の煮物、田芋(ターンム)の唐揚げなど、沖縄ならではのごちそうがぎっしり。ご先祖様への感謝と、家族の絆を深める、彩り豊かで心温まる沖縄の伝統料理なのです。

4.2 清明の時期に旬を迎える山菜や魚介類

清明の時期は、日本全国で春の味覚が旬を迎えるうれしい季節でもあります。冬の間に眠っていた生命が活動を始めるように、私たちの食卓にも新鮮な彩りと活力がもたらされます。いつものお料理に旬の食材を一つ加えるだけで、ぐっと春らしい一皿になりますよ。

春の息吹を感じる山菜のほろ苦さは、冬の間に体に溜まったものをすっきりとさせてくれるとも言われています。みずみずしい春野菜や、旨味がのった魚介類もぜひ味わいたいですね。

この時期におすすめの旬の食材をいくつかご紹介します。

| 分類 | 旬の食材の例 | 楽しみ方 |

|---|---|---|

| 山菜 | たらの芽、こごみ、うど、ふき | 天ぷら、おひたし、和え物、炊き込みご飯 |

| 野菜 | 新たまねぎ、春キャベツ、アスパラガス、さやえんどう、新じゃがいも | サラダ、スープ、炒め物、蒸し料理 |

| 魚介類 | サワラ(鰆)、初ガツオ、桜えび、アサリ、ハマグリ、シラス | お刺身、焼き魚、お吸い物、パスタ、酒蒸し |

(参考:旬の食材(農林水産省))

例えば、サワラは漢字で「鰆」と書くように、まさに春を告げる魚。上品な白身は、塩焼きや西京焼きにぴったりです。アサリやハマグリのお吸い物は、磯の香りがふわりと立ち上り、春の訪れを感じさせてくれます。旬の味覚を上手に取り入れて、清明の季節を豊かに過ごしてみてはいかがでしょうか。

5. まとめ

今回は、二十四節気のひとつ「清明」についてご紹介しました。2026年の清明は4月5日です。すべてのものが清らかで生き生きとする「清浄明潔」なこの季節は、沖縄でご先祖様を偲ぶ「シーミー」が行われる大切な時期でもあります。本土では特別な行事はありませんが、旬の味覚を味わったり、草木の芽吹きに目を向けたりするだけで、心穏やかな時間を過ごせそうです。季節の節目を大切に、日々の暮らしを豊かに彩ってみてはいかがでしょうか。

コメント