春の足音が聞こえてくる頃、二十四節気のひとつ「啓蟄(けいちつ)」を迎えます。2026年の啓蟄は3月5日です。この記事では、啓蟄がいつであるかはもちろん、言葉の詳しい意味や由来、虫たちが目覚める季節の変化、そして食卓を彩る旬の食べ物まで、暮らしに役立つ情報をわかりやすく解説します。季節の移ろいを肌で感じ、心豊かな毎日を送るヒントを見つけてみませんか。

1. 2026年の啓蟄はいつ?近年の日付一覧

「啓蟄」という言葉を耳にすると、長く厳しい冬が終わり、ようやくあたたかな春がやってくるのだなあと、心がふっと軽くなるような気がしますね。庭の片隅や公園の木々の根元で、小さな命が活動を始める気配を感じる、そんな季節です。さて、来たる2026年の啓蟄はいつになるのでしょうか。近年の日付とあわせて、詳しく見ていきましょう。

1.1 2026年の啓蟄は3月5日

2026年の啓蟄は、3月5日の水曜日です。啓蟄をはじめとする二十四節気は、毎年同じ日付というわけではなく、1日前後することがあります。これは、1年がきっかり365日ではないことや、うるう年による調整が関係しているためです。天文学的に太陽の通り道である黄道の位置によって定められており、国立天文台が毎年正確な日付を発表しています。

1.2 2024年と2025年の啓蟄はいつだったか

「去年はいつだったかしら?」と振り返ったり、少し先の予定を考えたりする際に便利ですので、2024年から数年分の日付を一覧にまとめました。毎年3月5日か6日のどちらかになることが多いのがわかりますね。

| 年 | 啓蟄の日付 | 曜日 |

|---|---|---|

| 2024年 | 3月5日 | 火曜日 |

| 2025年 | 3月5日 | 水曜日 |

| 2026年 | 3月5日 | 水曜日 |

| 2027年 | 3月6日 | 土曜日 |

1.3 啓蟄の期間はいつからいつまで

啓蟄は特定の一日を指す言葉ですが、実は「期間」としての意味も持っています。二十四節気では、ある節気から次の節気の前日までをその節気の期間と考えるのです。

そのため、啓蟄の期間は「啓蟄の日」から始まり、次の節気である「春分(しゅんぶん)」の前日までとなります。2026年の場合、啓蟄が3月5日、春分が3月20日ですので、啓蟄の期間は3月5日から3月19日までの約15日間ということになります。この時期に、土の中で眠っていた虫たちが春の陽気に誘われて地上へと這い出してくるのですね。

2. 啓蟄とは 意味と由来をわかりやすく解説

「啓蟄(けいちつ)」という言葉、耳にしたことはあっても、詳しい意味まではご存じない方もいらっしゃるかもしれませんね。どこか趣のあるこの言葉は、春の訪れを告げる二十四節気の一つ。言葉の意味を知ると、日々の暮らしの中で感じる季節の移ろいが、より一層愛おしく感じられるようになりますよ。

2.1 啓蟄の読み方と漢字の意味

「啓蟄」は「けいちつ」と読みます。少し難しい漢字が使われていますが、それぞれの意味を紐解いてみると、とても分かりやすい情景が浮かんできます。

「啓」という漢字には「ひらく」、「蟄」という漢字には「冬ごもりしている虫が土の中に隠れる」といった意味があります。つまり、「啓蟄」とは、冬の間土の中に隠れていた虫たちが、春の陽気に誘われて地上へと出てくる頃を指す言葉なのです。なんだか、春のあたたかな光景が目に浮かぶようですね。

| 漢字 | 読み | 主な意味 |

|---|---|---|

| 啓 | けい | ひらく、開放する |

| 蟄 | ちつ | 虫などが土の中に隠れて閉じこもる、冬ごもりする |

この二つの漢字が合わさることで、凍てついていた大地がゆるみ、新しい命が活動を始める、そんな生命力にあふれた春の始まりを見事に表現しています。

2.2 啓蟄の由来と二十四節気との関係

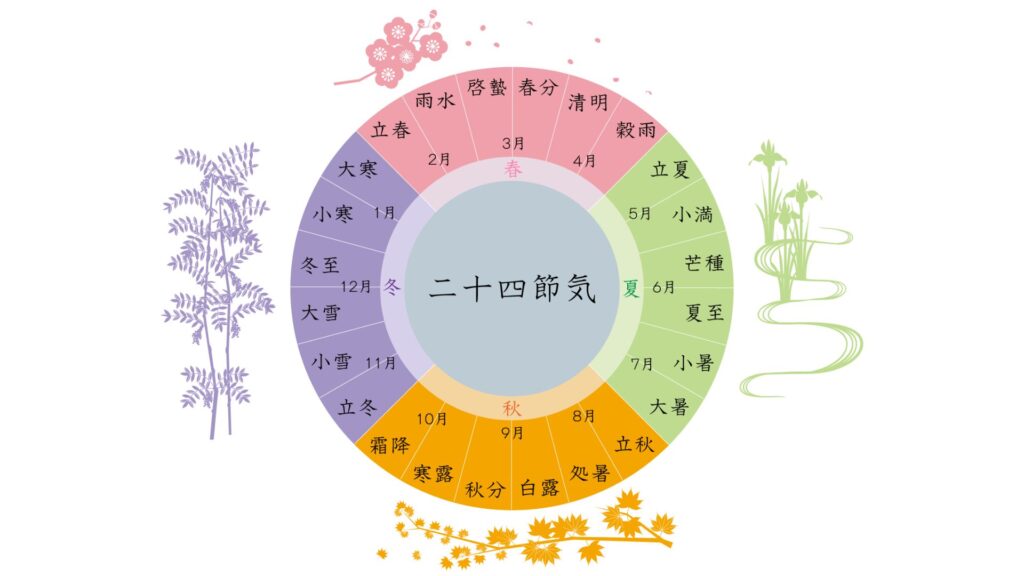

啓蟄は、古代中国で生まれた暦「二十四節気(にじゅうしせっき)」の一つです。二十四節気とは、太陽の動きをもとに1年を24等分し、それぞれに季節を表す名前を付けたもの。立春や夏至、冬至なども、この二十四節気の一つです。

実は、この「啓蟄」という言葉、もともとは「驚蟄(きょうちつ)」と呼ばれていたことをご存じでしょうか。「驚」は「おどろく」という字ですね。これは「春の雷(春雷)の音に驚いた虫たちが、土の中から這い出してくる」という意味合いでした。こちらもまた、春らしい躍動感のある言葉です。

その後、中国の漢の時代に、皇帝の名前(景帝「劉啓」)と同じ「啓」の字を使うことを避けるため、「驚蟄」に改められたという歴史があります。日本ではその後、再び「啓蟄」という言葉が使われるようになり、現在に至っています。言葉の背景にある物語を知ると、より親しみがわいてきますね。

啓蟄は、二十四節気の中では春の3番目の節気。立春から始まり、雨水、そして啓蟄へと、少しずつ春が深まっていく様子を感じ取ることができます。より詳しくは、国立天文台のウェブサイトも参考になりますよ。

参考:国立天文台 暦計算室「二十四節気」

3. 啓蟄の時期にみられる自然の変化

「啓蟄」は、暦の上だけでなく、私たちの周りの自然にも春の訪れを告げてくれる、心温まる季節です。凍てついていた大地がゆるみ、暖かな日差しが降り注ぐようになると、生き物たちの世界もにわかに活気づいてきます。ここでは、啓蟄の時期にみられる自然の愛らしい変化をいくつかご紹介しますね。

3.1 冬眠から目覚める生き物たち

厳しい寒さを乗り越えるため、土の中や木の陰でじっと身を潜めていた生き物たちが、春の気配を感じて目を覚ますのがこの頃です。「啓」は「ひらく」、「蟄」は「土の中で冬ごもりする虫」を意味し、その名の通り、冬眠していた虫たちが地上へと這い出してくる様子を表しています。まさに、生命力にあふれた季節の始まりですね。

3.1.1 虫や蛙が土から出てくる季節

お庭や公園を散歩していると、小さな春の使者たちに出会えるかもしれません。例えば、テントウムシが葉っぱの上をのんびり歩いていたり、可愛らしいモンシロチョウがひらひらと舞い始めたり。地面に目を向ければ、アリたちが行列を作って忙しそうに働き始めている姿も見られます。

また、田んぼや小川の近くでは、冬眠から目覚めたカエルたちの声が聞こえてくることも。虫が少し苦手な方もいらっしゃるかもしれませんが、小さな命が一斉に活動を始める様子は、春のエネルギーを感じさせてくれて、なんだか嬉しい気持ちになりますね。

3.2 春の訪れを告げる虫出しの雷

啓蟄の時期に鳴る雷は、「虫出しの雷(むしだしのかみなり)」という特別な名前で呼ばれています。春になって初めて鳴る雷「初雷(はつらい)」のことで、その雷鳴に驚いて、地中の虫たちが目覚めると考えられてきました。

科学的な根拠があるわけではありませんが、昔の人々が自然をよく観察し、季節の移ろいを詩的に捉えていたことがうかがえる、とても風情のある言葉です。もし春先に雷の音を聞いたら、「ああ、虫たちが起きる時間だよと教えてくれているんだな」と思いを馳せてみるのも素敵ですね。

3.3 啓蟄は俳句の季語としても有名

「啓蟄」は、春の訪れと生命の息吹を象徴する言葉として、俳句の世界では春の季語(きご)として親しまれています。この一語だけで、生き物たちが活動を始める暖かな春の情景が目に浮かぶようです。

啓蟄の他にも、この時期の生き物の様子を表す季語がたくさんあります。いくつかご紹介しますね。

| 季語 | 読み方 | 意味 |

|---|---|---|

| 蛇穴を出づ | へびあなをいず | 冬眠していた蛇が穴から出てくること。 |

| 蟻穴を出づ | ありあなをいず | 冬眠していた蟻が穴から出てくること。 |

| 蜥蜴 | とかげ | 日向ぼっこをする蜥蜴の姿は春の風物詩です。 |

| 蝶 | ちょう | 春に舞う蝶は、特に紋白蝶などを指します。 |

こうした季語を知ると、何気ない日常の風景の中にも、より深く季節の趣を感じられるようになります。お散歩の途中、ふと見つけた小さな生き物の姿に、一句詠んでみるのも楽しいかもしれませんね。

4. 啓蟄の時期の風習と旬の食べ物

虫たちが土の中から顔を出す啓蟄のころ、私たちの暮らしの中にも春の訪れを感じさせる昔ながらの風習や、旬の味覚が登場します。ここでは、啓蟄の時期をより豊かに楽しむための風習と、食卓を彩る美味しい食べ物をご紹介しますね。

4.1 啓蟄にまつわる日本の風習や行事

啓蟄の時期には、これから始まる農作業に向けて、また人々の健康を願う行事が古くから行われてきました。現代ではあまり見られなくなったものもありますが、その心は今も私たちの暮らしに息づいています。

代表的なものに「虫出し」という風習があります。これは、害虫が活動を始める前に、地面を叩いたり火を焚いたりして追い払い、その年の豊作を祈願するというものです。農家の方々の知恵と願いが込められた、大切な習わしだったのですね。

また、この時期に神社のぼりなどを立てて害虫が村に入らないように願う「虫送り」や、子どもの疳の虫(かんのむし)を封じる「虫封じ」の祈祷を行う神社やお寺もあります。春の訪れとともに目覚める虫たちと、人々がうまく付き合っていくための知恵が、こうした風習につながっているのかもしれません。

4.2 春の味覚 啓蟄の時期に旬を迎える食べ物

「春の皿には苦味を盛れ」ということわざを聞いたことはありますか?春に出回る山菜などが持つ独特の苦みは、冬の間に体に溜まった余分なものを排出し、体をすっきりと目覚めさせてくれると言われています。啓蟄のころは、まさにそんな春の恵みがあふれる季節。自然のエネルギーをたっぷり含んだ旬の味覚をいただいて、体の中から春を感じてみませんか。

4.2.1 つくしやふきのとうなどの山菜

春の訪れを真っ先に告げてくれるのが、つくしやふきのとうといった山菜です。独特のほろ苦さや豊かな香りが、冬の間に眠っていた私たちの五感をやさしく目覚めさせてくれます。見つけると、なんだか宝物を見つけたような嬉しい気持ちになりますよね。

代表的な春の山菜と、その美味しい楽しみ方をいくつかご紹介します。

| 山菜の種類 | 特徴とおすすめの食べ方 |

|---|---|

| つくし | 独特の食感とほのかな苦みが特徴。袴(はかま)を取る下処理は少し手間ですが、その分愛着も湧きます。卵とじや佃煮、さっと茹でて和え物にするのがおすすめです。 |

| ふきのとう | 春の香りの代表格。独特の苦みと香りがたまりません。定番の天ぷらにすると苦みが和らぎ、香りが引き立ちます。刻んで味噌と和える「ふき味噌」も、ごはんが進む一品です。 |

| たらの芽 | 「山菜の王様」とも呼ばれる人気の山菜。ほのかな苦みと、もっちりとした食感が魅力です。天ぷらが一番人気ですが、おひたしや胡麻和えにしても美味しくいただけます。 |

4.2.2 春キャベツや菜の花などの春野菜

この時期の野菜は、みずみずしく柔らかな食感と、優しい甘みが特徴です。冬の野菜とはまた違った、軽やかな味わいが食卓に春を運んできてくれます。鮮やかな緑色が、見た目にも心を弾ませてくれますね。

食卓がぱっと華やぐ、代表的な春野菜をご紹介します。

| 春野菜の種類 | 特徴とおすすめの食べ方 |

|---|---|

| 春キャベツ | 葉が柔らかく、巻きがふんわりしているのが特徴。甘みが強いので、まずは生のままサラダで味わうのがおすすめです。さっと火を通すだけのスープや炒め物も美味しいですね。 |

| 菜の花 | ほろ苦さとシャキッとした食感が春らしい野菜。定番のおひたしや辛子和えはもちろん、パスタや炒め物に加えると、彩りと春の香りがプラスされます。 |

| 新玉ねぎ | 辛みが少なく、水分が豊富でみずみずしいのが魅力。薄くスライスして、かつお節とポン酢でいただくシンプルなサラダは絶品です。加熱するととろりとした甘みが増します。 |

4.2.3 サワラやハマグリなどの魚介類

春の訪れは、海の中にもやってきます。この時期に旬を迎える魚介類は、脂がのっていながらも上品な味わいのものが多く、春の食卓を豊かにしてくれます。

漢字に「春」が使われている魚もあるほど、春の訪れを海からも感じさせてくれる、上品な味わいの魚介類

は、特別なお祝いの席にもぴったりです。ぜひ旬の味を楽しんでみてください。

| 魚介類の種類 | 特徴とおすすめの食べ方 |

|---|---|

| 鰆(サワラ) | 「魚」へんに「春」と書く、まさに春を告げる魚。淡白で上品な白身は、塩焼きや西京焼き、照り焼きなど、シンプルな味付けでいただくのがおすすめです。 |

| 蛤(ハマグリ) | 桃の節句の食卓に欠かせない貝ですね。二枚の貝殻がぴったりと合うことから、夫婦円満の象徴とも言われます。旨味たっぷりのお出汁が出るので、お吸い物や酒蒸しが定番です。 |

| 白魚(シラウオ) | 透き通るような美しい姿が春の風物詩。つるりとした喉ごしと、ほのかな苦みが大人の味わいです。お吸い物や卵とじ、かき揚げなどで楽しまれます。 |

5. 啓蟄と関連する二十四節気

季節の移ろいを細やかに知らせてくれる二十四節気(にじゅうしせっき)。啓蟄は、一年を24に分けたこの暦のなかで、春の3番目にあたります。啓蟄の前後の節気を知ることで、ゆっくりと、しかし確実に深まっていく春の足音をより一層感じられるようになりますよ。

ここでは、啓蟄の前の節気「雨水(うすい)」と、次の節気「春分(しゅんぶん)」についてご紹介します。

5.1 啓蟄の前の節気「雨水」

啓蟄のひとつ前の節気は「雨水(うすい)」です。例年2月19日頃にあたり、空から降るものが雪から雨へと変わり、積もった雪や氷が解けて水になる頃とされています。厳しい寒さが和らぎ、大地が春に向けて潤い始める、そんな優しい季節の始まりです。

この「雨水」によって大地がしっとりと潤うからこそ、次の「啓蟄」で土の中の生き物たちが目覚めることができるのですね。昔から、人々はこの雨水を農作業を始める準備の目安とも考えてきました。季節がきちんと次の段階へバトンをつないでいるようで、自然の巧みさを感じます。

5.2 啓蟄の次の節気「春分」

啓蟄の次にやってくるのが、おなじみの「春分(しゅんぶん)」です。例年3月20日か21日頃で、「国民の祝日」にもなっていますね。この日は太陽が真東から昇って真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ同じになります。この日を境に、昼の時間がだんだんと長くなり、春の訪れを本格的に実感できるようになります。

啓蟄で目覚めた虫や動物たちが本格的に活動を始め、草木も力強く芽吹いてくるのがこの時期。まさに生命力にあふれる季節の到来です。お彼岸の中日でもあり、ご先祖様に感謝を伝えたり、ぼたもち(おはぎ)をいただいたりするご家庭も多いのではないでしょうか。

啓蟄とその前後の節気を、下の表で簡単にまとめてみました。こうして見ると、季節が少しずつ進んでいく様子がよくわかりますね。

| 季節の順番 | 二十四節気 | 時期の目安 | 季節の様子 |

|---|---|---|---|

| 啓蟄の前 | 雨水(うすい) | 2月19日頃 | 降るものが雪から雨に変わり、大地が潤い始める頃。 |

| (今回ご紹介) | 啓蟄(けいちつ) | 3月5日頃 | 冬ごもりしていた虫や生き物が土から出てくる頃。 |

| 啓蟄の次 | 春分(しゅんぶん) | 3月20日頃 | 昼と夜の長さがほぼ同じになり、本格的な春の訪れを感じる頃。 |

※日付は年によって1日ほど前後することがあります。より詳しくは国立天文台 暦計算室のページも参考になります。

6. まとめ

2026年の啓蟄は3月5日です。冬ごもりしていた虫たちが目覚め、土から出てくる頃を意味し、厳しい寒さが和らぐ本格的な春の訪れを告げる季節ですね。ふきのとうなどの山菜や、みずみずしい春野菜、サワラといった旬の味覚を食卓に取り入れて、季節の恵みを味わってみてはいかがでしょうか。暦が示す自然の変化にそっと耳を澄ませることで、日々の暮らしがより一層豊かで味わい深いものになりますように。

コメント