大切な方を亡くされた悲しみの中、準備することになる喪中はがき(年賀欠礼状)。いざ書こうとすると、いつまでに出すべきか、どなたまでお伝えするべきか、迷うことも多いのではないでしょうか。この記事では、喪中はがきを出す時期や範囲といった基本から、故人との続柄に応じた文例、知っておきたいマナーまで、一つひとつ丁寧に解説します。いざという時に慌てないための知識が、きっと見つかります。

1. 喪中はがき(年賀欠礼状)とは

年の瀬が近づくと、お世話になった方々へ新年のご挨拶を考え始めますよね。でも、もしその年にご家族に不幸があった場合、年賀状をどうすればよいのか迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時に出すのが「喪中はがき」です。

喪中はがきは、「喪に服しているので、新年のご挨拶を失礼させていただきます」ということを事前にお知らせするための挨拶状です。正式には「年賀欠礼状(ねんがけつれいじょう)」といいます。「来年は年賀状をお届けできませんが、どうぞお許しくださいね」という気持ちを伝える、大切な便りなのです。

1.1 喪中はがきを出す意味と目的

喪中はがきの一番の目的は、毎年年賀状を交換している方へ、年賀状を遠慮させていただく旨を前もってお伝えすることにあります。これは、相手の方が年賀状を準備される前に届くように送るのが心遣いとされています。

受け取った相手は、「そうだったのですね。それなら年賀状は控えましょう」と察してくださいます。相手に余計な気遣いをさせないための、日本の奥ゆかしい思いやりの習慣ともいえますね。故人との思い出を胸に、静かに新年を迎えたいという気持ちを伝えるための、大切な役割を担っているのです。

1.2 寒中見舞いとの違いを理解する

喪中はがきと似た時期に耳にするのが「寒中見舞い」です。この二つは役割が異なりますので、違いをきちんと知っておくと安心ですよ。一番の違いは、喪中はがきが「年賀状を辞退する事前のお知らせ」であるのに対し、寒中見舞いは「寒い時期に相手の健康を気遣う季節の挨拶状」である点です。

それぞれの役割や出す時期について、下の表で比べてみましょう。

| 種類 | 喪中はがき(年賀欠礼状) | 寒中見舞い |

|---|---|---|

| 目的・役割 | 身内に不幸があったため、新年の挨拶(年賀状)を遠慮する旨を事前に伝える。 | 寒い時期に相手の健康を気遣う挨拶状。喪中の方へのご挨拶や、年賀状の返信が遅れた時などにも使われる。 |

| 出す時期 | 相手が年賀状の準備を始める前の11月中旬~12月初旬に届くように出す。 | 松の内(一般的に1月7日)が明けてから、立春(2月4日頃)までの間に出す。 |

| 主な差出人 | 喪中の方。 | どなたでも出すことができる。 |

このように、喪中はがきは年賀状のやり取りに特化した挨拶状です。もし喪中はがきを出しそびれてしまったり、喪中と知らずに年賀状をいただいたりした場合には、この寒中見舞いを使ってご挨拶をすることができます。

2. 喪中はがきはいつ出す?最適な投函時期

喪中はがきは、お相手が年賀状の準備を始める前に届くように送るのが、大切な心遣いです。早すぎてもいけませんし、もちろん遅すぎても失礼にあたってしまいます。ここでは、喪中はがきをお出しするのに最適な時期と、もしもの場合の対応について、やさしく解説していきますね。

2.1 11月中旬から12月初旬までに届くように出す

喪中はがきをお出しするのに最も良い時期は、11月中旬から、遅くとも12月初旬までにお相手の手元に届くように準備を進めるのが一般的です。なぜなら、多くの方が12月に入ると年賀状の準備を始められるからです。

お相手が年賀状を書き終えて投函してしまった後で喪中はがきが届くと、「知らずに申し訳ないことをしてしまった」と、かえって気を遣わせてしまうことにもなりかねません。そうした心配をさせないためにも、早めの準備を心がけたいものですね。

毎年、日本郵便が年賀状の引受を開始するのは12月15日からです。この日より前に届けば、お相手も落ち着いて対応できるでしょう。一連の流れを下の表にまとめましたので、準備の目安にしてみてくださいね。

| 時期 | やること | ポイント |

|---|---|---|

| 10月下旬~11月上旬 | 喪中はがきの準備 | 送る相手のリストアップや、はがきのデザイン選び、印刷の手配などを始めましょう。 |

| 11月中旬~12月初旬 | 投函の最適時期 | この期間に投函すれば、お相手が年賀状の準備を始める前に届きやすいです。 |

| 12月15日頃 | 年賀状の引受開始 | この日までに届くようにするのが、ひとつの大きな目安となります。 |

2.2 年末に不幸があった場合の対応方法

もし、ご不幸が年末の差し迫った時期に起きた場合、心身ともに大変な中で喪中はがきの準備まで手が回らないこともありますよね。そのようなときは、無理に喪中はがきを出す必要はありません。気持ちが落ち着かれてから、別の形でご挨拶をすれば大丈夫ですよ。

具体的には、年が明けて「松の内」(一般的には1月7日まで)が過ぎてから、「寒中見舞い」として、年賀欠礼のご挨拶をお送りするのが丁寧な方法です。寒中見舞いであれば、慌ただしい年末を避けて、少し落ち着いた時期に準備ができます。

もし年賀状をいただいてしまった場合も、この寒中見舞いでお返事を兼ねることができますので、ご安心くださいね。

2.3 もし喪中はがきが間に合わなかったら

「準備が遅れてしまって、年内に喪中はがきが届きそうにない…」そんな場合も、心配はいりません。年末のご不幸だけでなく、さまざまな事情で間に合わないことは誰にでも起こり得ます。その場合も、前述の「寒中見舞い」で対応しましょう。

寒中見舞いは、松の内(1月7日)が明けてから、立春(2月4日頃)までの間にお届けするのがマナーです。寒中見舞いには、次のような内容を盛り込むと良いでしょう。

- いただいた年賀状へのお礼

- 喪中のため年始のご挨拶ができなかったことのお詫び

- 誰がいつ亡くなったのかというご報告

- お相手の健康を気遣う言葉

喪中はがきを出しそびれてしまったお相手から年賀状が届いたら、この寒中見舞いでお返事をするのが、とても丁寧な対応となります。大切なのは、時期がずれてもきちんとご挨拶をしたいという気持ちを伝えることです。詳しい情報は、日本郵便のウェブサイトでも確認できますので、参考にしてみてくださいね。

3. 喪中はがきを出す範囲はどこまで?

身内に不幸があったとき、喪中はがきを出すことになりますが、「誰が亡くなった場合に、誰に送ればいいの?」と悩んでしまう方は少なくありません。いざという時に慌てないためにも、喪中はがきを出す範囲の一般的な目安を知っておくと安心です。ここでは「差出人から見た続柄の範囲」と「喪中はがきを送る相手の範囲」の2つの視点から、わかりやすく解説します。

3.1 差出人から見た続柄の範囲

喪中はがきは、ご自身の身内に不幸があったことをお知らせし、新年の挨拶を控えることを伝えるものです。では、どの範囲の身内までを対象とするのが一般的なのでしょうか。

3.1.1 一般的な目安は二親等まで

喪中はがきを出す続柄の範囲に、実は明確な決まりはありません。しかし、一般的には「一親等」と「二親等」の親族が亡くなった場合に出すのが目安とされています。

ご自身の父母、義父母、配偶者、子どもといった「一親等」の親族が亡くなった場合は、ほとんどの方が喪中はがきを出します。

祖父母、兄弟姉妹、孫などの「二親等」の親族の場合も、喪中はがきを出すのが一般的です。特に、同居していたり、生前のお付き合いが深かったりした場合には、喪中はがきで年賀欠礼をお知らせするのが丁寧な対応と言えるでしょう。

三親等以上の親族であっても、故人様への想いが深い場合や、特別にお世話になった間柄であれば、喪中はがきを出してもまったく問題ありません。最終的には、ご自身の気持ちを大切に判断されるのが一番です。

3.1.2 図解でわかる親等一覧

「親等」という言葉は少し難しく感じるかもしれませんね。ご自身(差出人)から見た親族との関係性を、下の表で確認してみましょう。配偶者の親族も、同じ親等で考えます。例えば、配偶者の父はご自身にとって一親等となります。

| 親等 | 続柄 |

|---|---|

| 〇親等 | 本人、配偶者 |

| 一親等 | 父母、義父母、子 |

| 二親等 | 祖父母、義祖父母、兄弟姉妹、義兄弟姉妹、孫 |

| 三親等 | 曽祖父母、伯叔父母(おじ・おば)、甥・姪 |

3.2 喪中はがきを送る相手の範囲

次に、どのような相手に喪中はがきを送ればよいのかを見ていきましょう。こちらも迷いやすいポイントですが、基本的な考え方を知っておけば安心です。

3.2.1 毎年年賀状のやり取りがある人が基本

喪中はがきを送る相手は、基本的に毎年年賀状のやり取りをしている方々です。普段はなかなか会えないけれど、年賀状でのご挨拶を続けている友人や、以前お世話になった恩師など、年始の挨拶を交わす方全員に送るのがマナーです。

こちらが喪中であることを知らずに年賀状を送ってしまい、相手に気を遣わせてしまうことのないように、きちんと事前にお知らせしましょう。

また、故人が生前お世話になった方へも、差出人であるご自身の名前で喪中はがきを送ることがあります。故人の交友関係をすべて把握するのは難しいものですが、故人が受け取った年賀状などを参考に、特にお付き合いが深かったと思われる方へお知らせすると、より丁寧な印象になります。

3.2.2 仕事関係者には出すべきか

仕事関係の方へ喪中はがきを出すかどうかは、多くの方が悩むところです。この場合は、公私を分けて考えるのが基本と覚えておくと良いでしょう。

会社名でやり取りしている取引先など、ビジネス上のお付き合いが中心の相手には、喪中であっても例年通り会社として年賀状を出すのが一般的です。これは、会社の業務と個人の慶弔事を切り離して考えるためです。

一方で、プライベートでも親しくしている職場の同僚や上司など、個人的に年賀状を交換している相手には、喪中はがきを送るのが自然です。喪中であることを伝えておけば、相手も余計な気を遣わずに済みます。

判断に迷った場合は、会社の慣習を確認したり、信頼できる先輩や上司に相談したりすることをおすすめします。職場での人間関係を大切にするためにも、慎重に対応したいですね。

4. 【文例集】喪中はがきの正しい書き方と構成

大切な方を亡くされた悲しみの中、喪中はがきの準備をされるのはお辛いことと存じます。いざ筆をとるとなると、どのような言葉で気持ちを伝えたらよいか、迷ってしまいますよね。でも、ご安心ください。喪中はがきには基本的な型がありますので、その構成とポイントさえ押さえれば、失礼なく、そして心のこもったご挨拶状を用意できます。ここでは、すぐに使える文例を交えながら、喪中はがきの書き方をわかりやすく解説していきますね。

4.1 喪中はがきに書くべき基本の構成要素

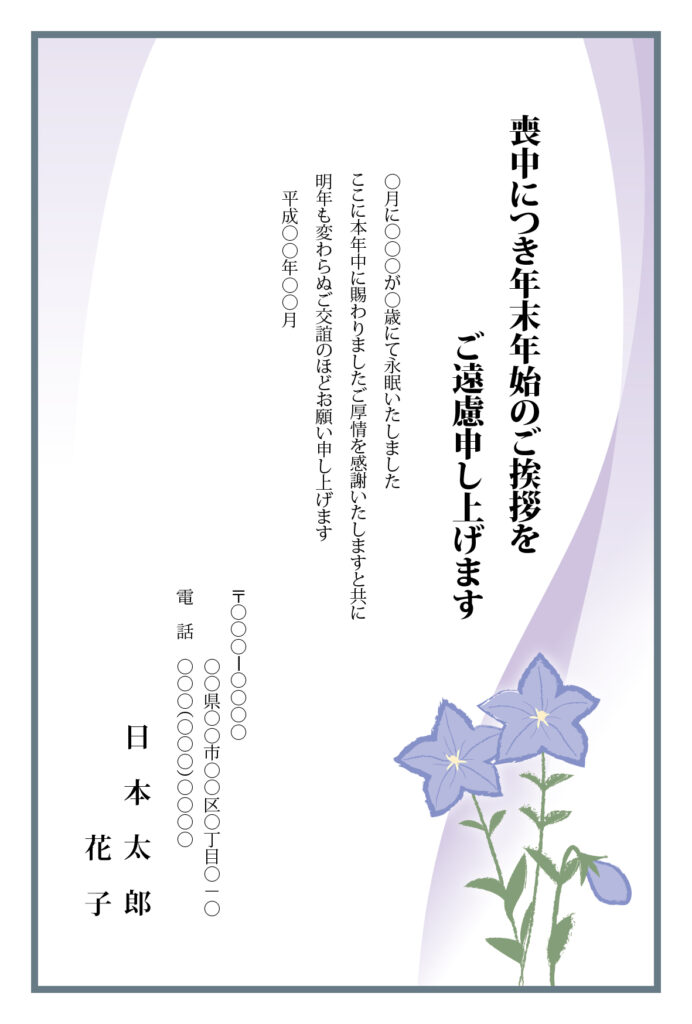

喪中はがきは、主に5つの要素で構成されています。この流れに沿って書いていけば、きちんとした形に整いますよ。どのような内容を書くのか、下の表で確認してみましょう。

| 構成要素 | 内容とポイント |

|---|---|

| 1. 年賀欠礼の挨拶 | 「喪中につき年末年始のご挨拶を謹んでご遠慮申し上げます」といった、年賀状を出せないことをお詫びする言葉を最初に書きます。これがはがきの主旨となります。 |

| 2. 故人の情報 | 誰が、いつ、何歳で亡くなったのかを簡潔に伝えます。故人の氏名、亡くなった日付、続柄、享年(行年)を記載するのが一般的です。 |

| 3. 生前のお礼と今後の挨拶 | 故人が生前お世話になったことへの感謝の気持ちを伝えます。あわせて、先方やご家族の健やかな新年を願う言葉を添えると、より丁寧な印象になります。 |

| 4. 日付 | はがきを出す日付を漢数字で書きます。一般的には、投函する月に合わせて「十二月」とだけ記します。 |

| 5. 差出人情報 | ご自身の住所、氏名、電話番号などを記載します。連名で出す場合は、故人との関係性がわかるように書き方を工夫する必要があります。 |

4.2 故人の続柄に応じた喪中はがきの文例

それでは、実際にどのような文章を書けばよいのか、具体的な文例を見ていきましょう。故人との関係性によって少しずつ表現が変わります。ご自身の状況に合わせて、言葉を選んでみてくださいね。

4.2.1 父または母が亡くなった場合の文例

最も一般的な、ご自身の親御様が亡くなられた場合の文例です。シンプルで丁寧な基本の形となります。

上記は基本的な文章です。これに、誰がいつ亡くなったのかという情報を加えます。例えば、お父様が10月に88歳で亡くなった場合は、以下のように書き添えます。

4.2.2 祖父または祖母が亡くなった場合の文例

祖父母が亡くなられた場合も、基本的な構成は同じです。差出人から見た続柄がわかるように「祖父」「祖母」と明記しましょう。

4.2.3 連名で出す場合の文例

ご夫婦など連名で喪中はがきを出す場合は、誰の身内に不幸があったのかが、受け取った相手にきちんと伝わるように配慮することが大切です。差出人名の前に「夫」「妻」と書き添えたり、本文中で「妻の母 〇〇が」のように明記したりする方法があります。

例えば、奥様のお母様が亡くなられた場合の文例です。

4.3 差出人情報の書き方と注意点

最後に、差出人の情報を書きます。住所、氏名、電話番号を正確に記載しましょう。特に注意したいのが、連名で出す場合の書き順です。一般的には、世帯主である夫を一番右に書き、その左に妻、子供と続けます。お子様の名前を入れるかどうかはご家庭の判断で構いませんが、入れる場合は年齢などは記載しないのが通例です。

また、故人の名前と差出人の名字が異なる場合(例えば、結婚して名字が変わった娘が、実の父の喪中はがきを出す場合など)は、相手の方が混乱しないよう、故人の氏名をフルネームで記載すると親切です。

電話番号やメールアドレスは必須ではありませんが、記載しておくと、相手の方が連絡を取りたいと思ったときに便利かもしれませんね。

5. 知っておきたい喪中はがきの基本マナー

喪中はがきは、故人を偲び、新年のご挨拶を控えることをお伝えするための大切なお便りです。いざ書くとなると、細かい決まりごとが多くて戸惑ってしまうかもしれませんね。ここでは、喪中はがきを書く際に押さえておきたい大切なマナーを、一つひとつ丁寧に解説します。心を込めて、失礼のないように準備を進めましょう。

5.1 使用するはがきの種類と切手の選び方

喪中はがきには、専用のデザインのはがきや切手を使うのが一般的です。どんなものを選べば良いのか、具体的なポイントを見ていきましょう。

5.1.1 はがきの種類

喪中はがきは、ご自身でデザインを選べる「私製はがき」を使うのが主流です。蓮や菊、桔梗といった落ち着いた花のデザインや、控えめな薄墨色の絵柄などがよく用いられます。派手な色合いやイラストは避け、故人を偲ぶ気持ちが伝わるような、静かで品のあるデザインを選びましょう。

もちろん、郵便局で販売されている官製はがき(通常はがき)も使用できますが、切手部分が「胡蝶蘭」のデザインのものを選ぶとより丁寧です。ただし、お年玉付き年賀はがきは絶対に使わないように注意してくださいね。

5.1.2 切手の選び方

私製はがきを使用する場合は、切手を貼る必要があります。このとき、弔事用の「弔事用63円普通切手・花文様」を選ぶのが最も正式なマナーです。こちらは、落ち着いた色合いで「葦に流水とオシドリ」が描かれており、全国の郵便局で購入できます。詳しくは日本郵便の公式サイトでも確認できますよ。

もし弔事用切手が手に入らない場合は、通常の普通切手(例えばソメイヨシノが描かれたものなど)を使用しても差し支えありません。ただし、お祝い事で使われる「慶事用切手」は決して使わないように気をつけましょう。

| 種類 | 選び方のポイント |

|---|---|

| はがき | 私製はがきが一般的。蓮、菊、桔梗など、落ち着いたデザインを選ぶ。官製はがきの場合は切手部分が胡蝶蘭のものを選ぶ。 |

| 切手 | 弔事用の「花文様」の切手が最適。なければ通常の普通切手でも可。慶事用切手は避ける。 |

5.2 句読点は使わないのが正式なマナー

喪中はがきをはじめとする正式な挨拶状では、句読点(「、」や「。」)は使わないのが伝統的なマナーとされています。これには、もともと毛筆で手紙を書いていた時代には句読点を使う習慣がなかったことや、「お悔やみ事が滞りなく終わりますように」といった願いが込められているなど、諸説あります。

文章を区切りたいときや、読点(、)を打ちたい箇所では、代わりにスペース(空白)を一つ空けましょう。文末の句点(。)は、改行することで代わりとします。少し慣れないかもしれませんが、この習わしに倣うことで、より丁寧な印象になりますよ。

5.3 時候の挨拶や近況報告は避ける

喪中はがきは、あくまで「喪中のため、新年のご挨拶を失礼させていただきます」という年賀欠礼の旨をお伝えするためのお詫び状です。そのため、通常の季節のお便りに書くような内容は含めないのがマナーです。

具体的には、以下のような内容は避けましょう。

- 「拝啓」「敬具」といった頭語・結語

- 「寒さ厳しき折」などの時候の挨拶

- 結婚、出産、引っ越しなどの近況報告

- 相手の健康や安否を気遣う言葉

特に、結婚や出産といった喜ばしい報告は、喪中はがきとは別に伝えるのが礼儀です。年が明けてから、寒中見舞いなどで改めてご報告するのが良いでしょう。喪中はがきでは、余計なことは書かずに、年賀欠礼の旨を簡潔に伝えることを心がけてくださいね。

6. 喪中はがきに関するよくある質問

いざという時に「どうすれば良いのかしら?」と迷ってしまうのが、喪中はがきに関するマナーですよね。年に何度も経験することではないからこそ、戸惑うことも多いものです。ここでは、皆さまからよく寄せられる質問にお答えしていきます。ひとつひとつ確認して、不安を解消していきましょう。

6.1 喪中はがきを受け取ったら返事は必要?

喪中はがきを受け取ったとき、お悔やみの気持ちを伝えたくて、すぐにお返事を書くべきか悩む方もいらっしゃるかもしれません。ですが、基本的には喪中はがきへの返信は不要です。喪中はがきは「新年のご挨拶を失礼させていただきます」というお知らせですので、受け取った側が何か対応する必要はありません。

ただ、故人様と親しい間柄であったり、ご遺族を気遣う気持ちを伝えたい場合には、お返事をしても失礼にはあたりません。その際は、年賀状ではなく「喪中見舞い」や「寒中見舞い」としてお送りするのがマナーです。

それぞれの違いを下の表にまとめましたので、参考にしてみてくださいね。

| 種類 | 送る時期 | 内容 |

|---|---|---|

| 喪中見舞い | 喪中はがきを受け取ってから年内 | お悔やみの言葉、ご遺族を気遣う言葉などを伝えます。お線香やろうそく、お花などを同封することもあります。 |

| 寒中見舞い | 松の内(1月7日頃)が明けてから立春(2月4日頃)まで | 喪中の方への新年の挨拶代わりに送ります。お悔やみの言葉とともに、寒い時期の健康を気遣う言葉を添えます。 |

どちらを送る場合も、お祝いを連想させる「賀」などの言葉や、華やかなデザインのはがきは避け、落ち着いたものを選びましょう。

6.2 喪中と知らずに年賀状を出してしまった場合

年賀状を出したあとに、相手の方が喪中だったと知るケースもありますよね。そんなときは、ご自身のうっかりに慌ててしまうかもしれませんが、どうぞご安心ください。喪中と知らずに年賀状を出してしまった場合、失礼にはあたりません。

とはいえ、ご自身の気持ちとして、何か一言お伝えしたいと思うのが自然なことでしょう。そのような場合は、後からお詫びとお悔やみの気持ちを伝えることで、より丁寧な対応になります。

対応の方法としては、まずお電話で「喪中とは知らず、大変失礼いたしました」とお詫びを伝え、お悔やみの言葉を述べるのが一番です。もし、お電話をするほどの間柄ではない場合は、年が明けて松の内が過ぎてから、改めて「寒中見舞い」としてお詫びの手紙を出すと良いでしょう。

その際は、以下のような一文を添えると、気持ちが伝わります。

「〇〇様ご逝去のこととは存じ上げず、年始のご挨拶を差し上げまして大変失礼いたしました。心よりお悔やみ申し上げます。」

大切なのは、相手を思う気持ちです。誠実な対応を心がけましょう。

6.3 印刷サービスを選ぶ際のポイント

最近では、喪中はがきを印刷サービスに注文する方が増えています。デザインも豊富で、美しい仕上がりが期待できるのでとても便利ですよね。たくさんのサービスがあって迷ってしまうかもしれませんが、ご自身に合ったサービスを選ぶためのポイントをいくつかご紹介します。

6.3.1 デザインの豊富さ

故人様のお人柄が偲ばれるような、落ち着いたデザインや、少し明るいお花をあしらったデザインなど、選択肢が豊富にあると選びやすいです。ご自身の気持ちに寄り添うデザインがあるかどうか、事前にウェブサイトなどで確認してみましょう。

6.3.2 わかりやすい料金体系

はがき代、印刷代、送料など、最終的にいくらかかるのかが明確に表示されているサービスを選ぶと安心です。特に、宛名印刷が無料か有料かは、総額に大きく影響するポイントです。いくつかのサービスを比較検討してみることをおすすめします。

6.3.3 注文の手軽さと納期

パソコンやスマートフォンから、簡単な操作で注文できるかどうかも大切です。仕上がりイメージを画面で確認しながら進められると、間違いも少なくなります。また、「いつまでに届けたい」という希望がある場合は、注文してから手元に届くまでの日数(納期)もしっかり確認しておきましょう。

例えば、郵便局の総合印刷サービスのような安心感のあるサービスや、写真店が運営する「カメラのキタムラ」、インターネット印刷で評判の「おたより本舗」など、様々な特徴を持ったサービスがあります。ご自身の状況や好みに合わせて、じっくり選んでみてくださいね。

7. まとめ

今回は、故人を偲ぶ大切なご挨拶である喪中はがきについて、書き方からマナーまで詳しくお届けしました。いつ、誰に出せば良いのかという疑問から、心遣いの伝わる文例まで、いざという時に慌てないためのポイントをまとめています。年末の慌ただしい時期ではありますが、この記事が、故人への想いと相手への配慮を込めた、丁寧なご準備の一助となれば幸いです。皆様が穏やかな気持ちで年末を過ごせますよう、心より願っております。

コメント