「句点」と「読点」、使い分けに迷うことはありませんか。この記事では、句点と読点の基本的な知識から、覚え方、正しい使い方、パソコンやスマホでの打ち方まで解説します。句読点をしっかり理解し使いこなせば、あなたの文章はもっと読みやすく、意図が明確に伝わるようになります。分かりやすい文章作成の第一歩、一緒に確認しませんか。

1. 句点と読点 どっちがどっち?まずは基本をおさえよう

文章を書くとき、なくてはならないのが「句読点」ですよね。でも、「句点」と「読点」、どちらがどちらだったかしら?と、ふと迷ってしまうことはありませんか。この章では、そんな句読点の基本の「き」を、わかりやすくご説明します。それぞれの意味や記号、そして違いをしっかり押さえて、スッキリしましょう。

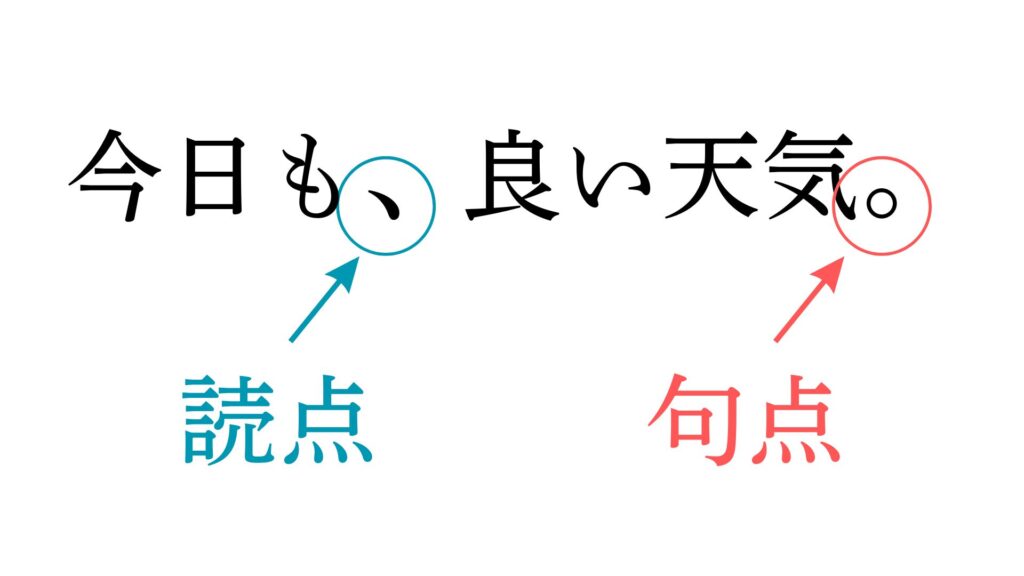

1.1 句点とは?意味と記号「。」

まず、「句点(くてん)」について見ていきましょう。句点とは、文の終わりを示す記号のことです。わたしたちが普段「まる」と呼んでいる「。」が、この句点にあたります。文章がここで一旦区切られることを示し、読み手に文の終わりを伝えます。

例えば、「今日は良い天気ですね。」という文の最後についている「。」が句点です。この「。」があることで、文がここで終わったことがはっきりとわかりますね。句点は、一つのまとまった考えや情報が完結したことを示す役割を持っています。

1.2 読点とは?意味と記号「、」

次に、「読点(とうてん)」です。読点とは、文の途中で区切りを入れたり、言葉を並べたりするときに使う記号で、「てん」とも呼ばれる「、」がこれにあたります。読点があることで、文章が読みやすくなったり、意味が正確に伝わったりします。

例えば、「庭には、赤い花と白い花が咲いています。」という文で、「庭には」の後や「赤い花と」の後に使われている「、」が読点です。これによって、どこで一息つくか、言葉の区切りがどこかが分かりやすくなります。読点は、長い文を読みやすくしたり、誤解を防いだりするために重要な働きをします。

1.3 一目でわかる句点と読点の違い 早見表

句点と読点、それぞれの特徴を表にまとめてみました。

| 特徴 | 句点(くてん) | 読点(とうてん) |

|---|---|---|

| 記号 | 。 | 、 |

| 一般的な呼び方 | まる | てん |

| 主な役割 | 文の終わりを示す | 文の途中の区切りや言葉の並列を示す |

| 使用する場所 | 文の最後(文末) | 文の途中(文中) |

| 目的 | 文の完結を明確にする | 文を読みやすくする、意味を明確にする |

このように、句点と読点は形も役割も異なります。文章を書く上で、どちらも大切な役割を担っていますので、それぞれの働きを理解しておくと、より分かりやすい文章を書く手助けになりますよ。

2. もう迷わない!句点と読点の簡単な覚え方

文章を書いていると、「あれ、これは句点だっけ?読点だっけ?」と、ふと迷ってしまうこと、ありませんか。特に、普段あまり意識していないと、いざという時に混同してしまいがちですよね。でも、ご安心ください。ちょっとしたコツで、もう迷わなくなるかもしれませんよ。ここでは、句点と読点を簡単に見分けるための覚え方をご紹介します。これを機に、句読点と少し仲良くなってみませんか。

2.1 形で覚える句点と読点

まずは、記号の形そのものから覚えてみましょう。

句点「。」は、口の部分が「。」に近い形をしていますね?ちょっと無理があるかもしれませんが。。。口から「。」を連想すると心に留めておいてみてください。

一方、読点「、」は、言偏に「、」と似た点を打ちます。これは、「句点」にはない特徴になると思います。「文章の途中で、ちょんと点を打つ読点(、)」と覚えるのも良い方法です。

| 記号 | 名前 | 形の特徴 | 覚え方のイメージ |

|---|---|---|---|

| 。 | 句点(くてん) | まるい形 | 口の部分が「。」に近い形をしている |

| 、 | 読点(とうてん) | ちょんとした点、しっぽのある形 | 言偏の上部に「、」を打つ箇所がある |

このように、それぞれの記号が持つ形と、その役割を関連付けてイメージすることで、ぐっと区別しやすくなるのではないでしょうか。読点の言偏の「、」のほうが、個人的にはスッと入ってきて覚えやすい気もします。

2.2 言葉の区切りで覚える句点と読点

次に、言葉の区切り方という観点から、句点と読点の役割を理解して覚えてみましょう。文章の中でどのような働きをしているのかを知ることで、自然と使い分けができるようになるはずです。

句点「。」は、一つの文が完全に終わり、話が一段落する場所に使います。「今日は気持ちの良いお天気ですね。」「明日、散歩に出かけようかしら。」といった具合に、伝えたいことが一つ完結したことを示す大切な印です。まるで、お話の最後に「めでたし、めでたし」と添えるように、文の終わりをはっきりと告げてくれます。

それに対して、読点「、」は、文の途中での意味の区切りや、読み手がスムーズに理解できるように間(ま)を取る場所に使います。例えば、「庭に咲いた、色とりどりの、美しい花を眺めていると、心が和みます。」という文を思い浮かべてみてください。読点がないと「庭に咲いた色とりどりの美しい花を眺めていると心が和みます」と、どこか息苦しく、言葉のつながりも分かりにくく感じませんか。読点を適切に打つことで、言葉と言葉の関係が明確になり、文章全体が呼吸をしているかのように自然に読めるようになります。

このように、句点は「文の終わり、話の区切り」、読点は「文の途中、意味の区切りや息継ぎ」と、言葉の流れにおける役割で覚えるのもとても効果的です。実際に文章を声に出して読んでみると、どこで息を整えたいか、どこで話が終わるのかが体感的に分かり、句読点の適切な位置を自然と見つけられるようになるかもしれませんね。

3. 句読点の使い方 基本ルールを徹底解説

句読点は、文章を読みやすく、そして伝えたいことを正確に届けるための大切な道しるべのようなものです。ここでは、句点と読点の基本的な使い方を、わかりやすくご説明いたしますね。これらのルールを覚えることで、あなたの書く文章がもっと読みやすく、そして伝わりやすくなりますよ。

3.1 句点の使い方 基本的なルール

まずは、文の終わりをはっきりと示す「句点(。)」の基本的な使い方から見ていきましょう。句点を正しく使うことで、文章がぐっと引き締まり、読み手にも内容が伝わりやすくなります。

3.1.1 文の終わりに打つ句点

句点のいちばん大切な役割は、ひとつの文がここで終わるということを明確に示すことです。伝えたいことがひと区切りついたら、文の最後に必ず句点「。」を打ちましょう。

例えば、このように使います。

「今日は朝から良いお天気ですね。」

「庭のさくらんぼが赤く色づきました。」

3.1.2 かっこ「」や()の終わりと句点

会話文や心の中で思ったことを示す「」(かぎかっこ)や、補足説明などで使う( )(丸かっこ)の終わりに句点を打つかどうかは、少し迷うことがあるかもしれませんね。基本的なルールを覚えておくと安心です。代表的な例を下にまとめましたので、参考にしてみてください。

| 状況 | 句点の打ち方 | 例文 |

|---|---|---|

| かぎかっこ「」で会話文や引用文が完結する場合 | かぎかっこの内側に「。」を打つ | 「こんにちは。」と彼女は言いました。 |

| かぎかっこ「」で終わる文が、さらに大きな文の一部である場合(例:引用の後に説明が続く) | かぎかっこ「」の中には打たず、大きな文の最後に「。」を打つ | 彼は「ありがとう」と言って、にっこり笑いました。 |

| 丸かっこ()が文末に来て、かっこ内が補足説明の場合 | 丸かっこの外側に「。」を打つ | これは私の好きな花です(特に香りが素晴らしいのです)。 |

| 丸かっこ()内が独立した文として完結している場合 | 丸かっこ()内の文末に「。」を打ち、さらに丸かっこの外側の文末にも「。」を打つのがより丁寧な書き方です。文脈によっては、丸かっこ()の外側のみに打つこともあります。 | 明日は遠足です(雨天の場合は中止です。)。 |

どちらの形式を取るかは文脈や全体の統一性が大切ですが、迷ったときは、より丁寧な印象を与える方を選ぶと良いでしょう。

3.1.3 箇条書きや体言止めと句点

箇条書きで項目を並べるときや、名詞で文を終える「体言止め」の場合、句点「。」を打つかどうか迷うことがありますね。

箇条書きの場合、各項目の最後に句点を打つのが一般的ですが、デザインや文脈によっては省略されることもあります。大切なのは、記事全体で統一感を持たせることです。

例:

- 春の訪れ。

- 夏の思い出。

- 秋の味覚。

- 冬のぬくもり。

体言止めの場合、それが一つの文として完結していると見なせる場合は句点を打ちます。短いフレーズや詩的な表現、キャッチコピーなどでは省略されることも多いです。

例:窓の外には、どこまでも広がる青い空。

例:旅の醍醐味、それは未知との遭遇。

迷ったときは、その一文で伝えたいことが完結しているか、読み手が一息つける区切りとなるかで判断すると良いでしょう。

3.2 読点の使い方 基本的なルール

次に、文の途中で息つぎをしたり、意味の区切りを分かりやすくしたりするための「読点(、)」の使い方です。読点を上手に使うと、文章がぐっと読みやすくなり、伝えたいニュアンスもより正確に届けることができますよ。

3.2.1 主語が長い場合の読点

文の骨格となる主語(「だれが」「なにが」にあたる部分)が長くなると、どこまでが主語なのか分かりにくくなることがありますね。そんなときは、長くなった主語のすぐ後ろに読点「、」を打つと、文の構造がすっきりとして読みやすくなります。

例:昨日、近所のパン屋さんで見つけた焼きたてのメロンパンが、とても美味しかったです。

この文では、「昨日、近所のパン屋さんで見つけた焼きたてのメロンパンが」までが主語ですので、その後に読点を打っています。

3.2.2 言葉を並列に並べるときの読点

いくつかの言葉や短いフレーズを同じ資格で並べて挙げるときには、それぞれの間に読点「、」を打ちます。これにより、それぞれの要素が区別され、リストのように分かりやすくなります。

例:好きな季節は、春、夏、秋、冬、どれもそれぞれに魅力があります。

例:今日の夕食は、お魚、お豆腐、野菜の煮物、そしてお味噌汁にしましょう。

ただし、並べる最後の言葉の前に「と」や「や」などの助詞を使う場合は、その直前の読点は不要なことが多いです。例えば、「りんご、みかん、バナナ」のように並べますが、「りんごとみかんとバナナ」の場合は読点を打ちません。

3.2.3 接続詞の後に打つ読点

文と文をつなぐ「しかし」「だから」「そして」「また」といった接続詞の後には、原則として読点「、」を打ちます。これにより、話の転換や継続がスムーズに伝わり、文章にリズムが生まれます。

例:今日は少し曇っていますね。しかし、午後からは晴れる予報です。

例:たくさん歩きました。そして、美味しいお茶をいただきました。

短い接続詞(例えば「さて」「では」など)の後や、接続詞が文頭ではなく文中に使われる場合は、読点を打たないこともあります。文の流れや読みやすさを考えて判断しましょう。

3.2.4 誤読を防ぎ意味を明確にする読点

読点「、」は、文章の意味を正しく伝え、誤解を防ぐために非常に大切な役割を果たします。読点を打つ場所によって、文の意味が変わってしまうことさえあるのですよ。

例1:「ここで、はきものをぬいでください。」(「ここで」履物を脱ぐように指示しています)

「ここでは、きものをぬいでください。」(「ここでは」着物を脱ぐように指示しています)

例2:「私は、笑顔で話す彼女を見た。」(私が笑顔で話す彼女を見た、という意味です)

「私は笑顔で、話す彼女を見た。」(私が笑顔の状態で、話している彼女を見た、という意味にも取れます)

このように、読点ひとつで受け取り方が変わることがありますので、どこで区切ると意図が正確に伝わるかを考えて打つようにしましょう。声に出して読んでみて、自然に息つぎをする場所に打つのも一つの方法です。

3.2.5 長い修飾語の後の読点

名詞や動詞などを詳しく説明する修飾語(言葉を飾る部分)が長くなった場合、その後に読点「、」を打つと、どこまでが修飾部分で、どこからがその言葉がかかる本体なのかが分かりやすくなります。

例:窓から差し込む朝の柔らかな光を浴びて、小鳥たちが楽しそうにさえずっています。

この文では、「窓から差し込む朝の柔らかな光を浴びて」が後の「小鳥たちが~さえずっています」という部分全体を修飾しています。このように長い修飾句の後には読点を打つことで、文の構造が明確になります。

例:私が先日、旅行先で購入した美しい絵葉書を、あなたにもお見せしたいです。

「私が先日、旅行先で購入した美しい絵葉書を」という長い目的語(「何を」にあたる部分)の後に読点を打つことで、「お見せしたいです」という述語(「どうする」にあたる部分)とのつながりが分かりやすくなりますね。

4. 句読点を使いこなして読みやすい文章にするコツ

句読点は、文章を読みやすくするための大切な道しるべ。ほんの少し意識するだけで、あなたの文章はぐっと分かりやすく、そして心に響くものに変わりますよ。ここでは、句読点を上手に使って、読み手にやさしい文章を書くためのコツをご紹介しますね。

4.1 読点を打つ効果的な位置とは

読点をどこに打つかで、文章の読みやすさや伝わり方が大きく変わります。「なんとなく」ではなく、効果的な位置を意識して読点を打つことが、読みやすい文章への第一歩です。具体的にどのような位置に打つと良いのか、いくつかのポイントを見ていきましょう。

- 自然な息継ぎの場所:声に出して読んだときに、自然と息継ぎをしたくなる場所に読点を打ちましょう。そうすることで、文章にリズムが生まれ、読み手も楽に読み進められます。

- 意味のまとまりを区切る:言葉がいくつか集まってひとかたまりの意味を作っている部分(文節や句)の区切りに読点を打ちます。例えば、「きのう、公園で、かわいい子犬を見ました。」のように、どこで、何をしたのかが分かりやすくなりますね。

- 誤解を招きそうな箇所:「ここではきものをぬいでください」という文は、「ここで履物を脱いでください」なのか「ここでは着物を脱いでください」なのか、読点がないと迷ってしまいますね。「ここで、はきものをぬいでください」と読点を打つことで、意味がはっきりします。

- 長い主語の後:主語が長くなるときは、その後に読点を打つと、どこまでが主語なのかが明確になります。「美しい花々が咲き乱れるその庭は、多くの人々を魅了しています。」という文なら、「美しい花々が咲き乱れるその庭は、」の後に読点を打ちます。

- 言葉を並べるとき:「りんご、みかん、バナナ」のように、いくつかの言葉を並列に並べるときは、その間に読点を打ちます。ただし、最後の言葉の前には「と」や「や」などの接続助詞を使うことが多いですね。その場合は、「りんご、みかん、そしてバナナ」のように、最後の読点は不要になることもあります。

- 接続詞の後:「しかし、だから、また、」といった接続詞の後には、原則として読点を打ちます。これにより、文と文のつながりがスムーズになります。

- 強調したい言葉の直前:少し高度なテクニックですが、あえて読点を打つことで、次に続く言葉を強調する効果もあります。「私が本当に伝えたかったのは、感謝の気持ちです。」のように、「感謝の気持ち」を際立たせることができます。

これらのポイントを参考に、読点を効果的に使ってみてくださいね。声に出して読んでみるのが、一番の確認方法ですよ。

4.2 読点の打ちすぎに注意するポイント

読点は文章を読みやすくするために役立ちますが、使いすぎるとかえって読みにくくなってしまうことがあります。まるで、道案内の標識が多すぎて、どこへ進めば良いのか分からなくなるようなものです。ここでは、読点の打ちすぎを防ぐためのポイントを見ていきましょう。

- 一文が読点で区切られすぎていないか:短い言葉ごとに読点を打っていると、文章がブツブツと途切れた印象になり、リズムが悪くなります。目安として、一文に読点が3つも4つもある場合は、少し多すぎるかもしれません。

- 本当にその読点は必要か:読点を打つことで、本当に意味が分かりやすくなっているか、読みやすくなっているかを考えてみましょう。「なんとなく」で打っている読点はありませんか?

- 読点が多いと感じたら:

- 文を短く区切る:長い一文を二つ以上の短い文に分けることで、読点の数を自然と減らせます。

- 言葉の順番を工夫する:言葉の順番を変えるだけで、読点が不要になることもあります。

- 接続助詞を上手に使う:「~て」「~ので」「~が」といった接続助詞を効果的に使うと、読点を減らしつつ、なめらかな文章にすることができます。

読点の打ち方に迷ったら、一度声に出して読んでみましょう。息苦しく感じたり、不自然な間が空いたりする場所は、読点の打ち方を見直すサインかもしれません。文化庁の「公用文作成の考え方」でも、読点の使い方について触れられていますが、基本は「読みやすさ」を大切にすることですね。

4.3 句読点の有無で変わる文章の印象

句読点があるかないか、また、どこに打つかで、文章が与える印象は大きく変わります。まるで、同じ言葉でも話し方や間の取り方でニュアンスが変わるのと同じですね。ここでは、句読点の使い方によって文章の印象がどう変わるのか、具体的な例を見ながら考えてみましょう。

| 句読点の使い方 | 例文 | 与える印象 |

|---|---|---|

| 読点がない場合 | わたしはきのうともだちとえいがをみにいきましたたのしかったです | 息苦しい、意味が分かりにくい、どこで区切れば良いか迷う、平板で単調な印象。 |

| 適切な読点・句点 | わたしはきのう、ともだちと映画を見に行きました。楽しかったです。 | 読みやすい、意味が明確、リズムが良い、内容がすんなり頭に入る。 |

| 読点が多すぎる場合 | わたしは、きのう、ともだちと、映画を、見に、行きました。とても、楽しかったです。 | くどい、まどろっこしい、文章が途切れ途切れでリズムが悪い、かえって分かりにくいことも。 |

| 句点がない場合 | わたしはきのうともだちと映画を見に行きました楽しかったです | 文章が終わっていないような不安定な感じ、締まりがない、どこまでが一つの内容か分かりにくい。 |

このように、句読点は文章の表情を豊かにし、読み手への心遣いを示す大切な役割を担っています。句読点を意識することは、相手に分かりやすく伝えようとする気持ちの表れとも言えるでしょう。ぜひ、あなたの文章も句読点を見直して、より伝わるものにしてみてくださいね。

5. パソコンやスマホでの句読点の打ち方 入力方法

普段、何気なく使っている句読点ですが、いざ入力しようとすると「あれ、どうやって打つんだっけ?」と迷ってしまうことはありませんか。ここでは、パソコンやスマートフォンで句読点をスムーズに入力する方法を、わかりやすくご紹介しますね。

5.1 パソコンでの句読点の打ち方

パソコンで文章を作成する際、句読点の入力はキーボードを使います。WindowsでもMacでも、基本的な操作は同じですので、一度覚えてしまえば安心ですよ。

5.1.1 Windowsでの句読点入力方法

Windowsのパソコンでは、日本語入力ソフト(IMEなど)がオンになっている状態で、特定のキーを押すことで句読点を入力できます。

多くの場合、キーボードの右下あたりにあるキーを使います。

| 記号 | 入力するキー | 備考 |

|---|---|---|

| 。 (句点) | 「る」や「ね」の右隣にあることが多い、ピリオド(.)が印字されたキー | 日本語入力がオンの状態で押します。 |

| 、 (読点) | 「め」や「け」の右隣にあることが多い、カンマ(,)が印字されたキー | 日本語入力がオンの状態で押します。 |

もし、これらのキーを押しても句読点が表示されない場合は、日本語入力ソフトの設定が異なっているか、英語入力モードになっている可能性があります。タスクバーにある入力モードの表示(「A」や「あ」など)を確認し、日本語入力モードに切り替えてみてくださいね。

また、「くてん」や「とうてん」と入力して変換すると、候補の中に「。」や「、」が出てくるので、そこから選ぶこともできます。急いでいる時や、キーの場所がわからない時に便利です。

5.1.2 Macでの句読点入力方法

Macのパソコンでも、句読点の入力方法はWindowsとほとんど同じです。日本語入力プログラムがオンの状態で、対応するキーを押します。

| 記号 | 入力するキー | 備考 |

|---|---|---|

| 。 (句点) | キーボード右下、「る」のキーの右隣にあるピリオド(.)キー | 日本語入力がオンの状態で押します。 |

| 、 (読点) | キーボード右下、「ね」のキーの右隣にあるカンマ(,)キー | 日本語入力がオンの状態で押します。 |

Macでも同様に、入力モードが日本語になっているかを確認しましょう。画面右上のメニューバーで入力ソースを確認できます。

そして、Macでも「くてん」や「とうてん」と入力してスペースキーで変換すれば、「。」や「、」を選ぶことができますので、覚えておくと役立ちますよ。

5.2 スマートフォンでの句読点の打ち方

スマートフォンでは、画面に表示されるソフトウェアキーボードを使って句読点を入力します。お使いの機種やキーボードアプリによって多少の違いはありますが、基本的な操作は似ています。

5.2.1 iPhoneでの句読点入力方法

iPhoneで日本語キーボード(テンキーボードまたはQWERTYキーボード)を使っている場合、句読点の入力は簡単です。

テンキーボード(フリック入力)の場合:

- 読点「、」を入力したい時:「わ」のキーを左にフリック(指で払うように操作)します。または、キーボードの種類によっては「わ」のキーを何度かタップして「、」を出すこともあります。

- 句点「。」を入力したい時:「わ」のキーを右にフリックします。同様に、何度かタップして「。」を出す設定のキーボードもあります。

QWERTYキーボード(パソコンと同じ配列のキーボード)の場合:

- キーボード左下にある「ABC」や「記号」と書かれたキーをタップして、記号キーボードに切り替えます。そこに「。」や「、」がありますので、タップして入力します。

iPhoneでも、文字入力欄に「くてん」や「とうてん」と入力して変換候補から選ぶ方法が使えます。フリック操作が苦手な方や、すぐに見つけられない時に試してみてくださいね。

5.2.2 Androidでの句読点入力方法

Androidスマートフォンでも、お使いのキーボードアプリ(Gboardなど標準的なもの)によって、句読点の入力方法はiPhoneと似ています。

テンキーボード(フリック入力)の場合:

- 読点「、」を入力したい時:多くのキーボードアプリで、「わ」行のキー(「わ」や「を」など)を左にフリックするか、何度かタップすることで入力できます。

- 句点「。」を入力したい時:同様に、「わ」行のキーを右にフリックするか、何度かタップして入力します。

キーボードアプリによっては、顔文字キーや記号キーの長押しで表示されることもあります。ご自身のスマートフォンのキーボード配列を確認してみてください。

QWERTYキーボードの場合:

- キーボードのレイアウトの中から「記号」や「?123」といったキーをタップして、記号一覧を表示させます。その中に「。」や「、」があります。

Androidスマートフォンでも、もちろん「くてん」や「とうてん」と入力し、変換候補から「。」や「、」を選択するテクニックが有効です。これが一番確実かもしれませんね。

このように、パソコンでもスマートフォンでも、句読点の入力方法はいくつかあります。ご自身が一番使いやすい方法を見つけて、スムーズな文章作成を楽しんでくださいね。

6. 句読点に関するよくある質問 Q&A

句読点について、普段何気なく使っているけれど、「あれ、これで合っているかしら?」と迷ってしまうこともありますよね。ここでは、そんな句読点に関するよくある疑問をいくつか取り上げて、わかりやすくお答えします。日々の文章作りの参考にしてみてくださいね。

6.1 句点と読点 英語では何と言うの?

日本語の文章に欠かせない句点「。」と読点「、」ですが、英語にもこれらに似た役割を持つ記号があります。海外の方とメールをやり取りしたり、英語の文章を読んだりする際に知っていると、とても便利ですよ。

具体的には、句点「。」は英語の「ピリオド(Period)」または「フルストップ(Full Stop)」に、読点「、」は「コンマ(Comma)」に相当します。それぞれの記号と呼び方を、下の表にまとめてみました。

| 日本の句読点 | 記号 | 英語での主な名称 | 英語での記号 |

|---|---|---|---|

| 句点 | 。 | ピリオド (Period) / フルストップ (Full Stop) | . |

| 読点 | 、 | コンマ (Comma) | , |

このように、文章を区切るという役割は似ていますが、記号の形や呼び方が異なります。覚えておくと、国際的なコミュニケーションの場面でも役立つことでしょう。

6.2 会話文やセリフでの句読点の使い方は?

小説やお手紙などで登場人物の言葉を表す会話文やセリフでは、句読点の使い方が少し特別になることがあります。基本的なルールはふだんの文章と同じですが、話し言葉の息づかいや気持ちを伝えるために、ちょっとした工夫がされることもあるんですよ。

まず大切なのは、会話文の終わりを示すかぎかっこ「」の直前には、原則として句点「。」を打つということです。「こんにちは。」「今日は良いお天気ですね。」といった具合です。これで、会話のひと区切りがはっきりしますね。

ただし、文の最後に「!」(感嘆符)や「?」(疑問符)が来る場合は、これらの記号が文の終わりを示してくれるので、句点「。」は書かないのが一般的です。「素晴らしいわ!」や「どうしたの?」のように使います。こうすることで、驚きや疑問の気持ちがよりストレートに伝わります。

読点「、」については、会話の間の取り方や言葉を区切るタイミングで、ふだんの文章よりも少し多めに使われたり、逆に省略されたりすることもあります。これは、話し手の意図やリズムを読者に伝えるための工夫と言えるでしょう。実際に声に出して読んだときの自然な区切りを意識すると、どこに読点を打つのが良いか、ヒントが見つかるかもしれませんね。

6.3 句読点を使わないケースはある?

文章を読みやすく整えるために大切な句読点ですが、いつでも必ず使わなければならない、というわけではありません。むしろ、使わない方がすっきりと見えたり、伝えたいことがはっきりしたりする場面もあるんですよ。

具体的にどのような場合に句読点を使わないことが多いか、いくつか例を挙げてみましょう。

- 本のタイトルや記事の見出し:短く印象的に情報を伝えるため、句読点は省略されることが多いですね。

- 箇条書きの項目が名詞や短い言葉で終わる場合:それぞれの項目が体言止めなどで簡潔に示されるときは、句点を打たない方がすっきりします。ただ、項目自体が「~です。」「~ます。」のような文になっている場合は、句点を打つこともあります。

- 詩や俳句、短歌など:作者の表現やリズムを大切にするため、決まった句読点のルールにとらわれず、省略されたり独特な使われ方をしたりします。

- キャッチコピーやお店のスローガン:言葉の響きや見た目のインパクトを優先し、句読点を省いて簡潔にまとめることがよくあります。

- 表の中の短い言葉や数字:家計簿の項目や、カレンダーのメモ書きのように、単語やごく短いフレーズには句読点をつけないのが普通です。

これらのケース以外でも、デザイン上の理由や、あえて特別な効果をねらって句読点を使わないこともあります。大切なのは、「なぜ、ここに句読点が必要なのだろう?」「なくても伝わるかな?」と、その都度考えてみることです。読む人にとって一番自然で分かりやすい形を選ぶのが、心地よい文章への近道ですよ。

7. まとめ

この記事では、つい混同しがちな句点と読点の基本的な違いから、覚えやすいコツ、そして読みやすい文章を書くための具体的な使い方まで、順を追ってご説明してまいりました。句読点を正しく、そして効果的に用いることは、ご自身の考えや気持ちを正確に伝え、誤解を防ぐ上で非常に大切です。また、句読点の打ち方一つで文章の印象も変わってきますので、ぜひ今日から意識してみてくださいね。この知識が、あなたの文章表現をより豊かにする一助となれば幸いです。