世代ごとの対象となる年代や特徴をご存知ですか?本記事では、焼け跡世代からα世代まで、各世代の名称・年代・現在の年齢・特徴を網羅した一覧を掲載。それぞれの時代背景や価値観の違いも比較し、世代間ギャップを乗り越え、円滑な人間関係を築くためのヒントを提供します。多様な世代を理解する一助となれば幸いです。

1. 世代とは何か 世代を知る意味

日常会話やメディアで、「団塊の世代」「Z世代」といった言葉をよく耳にします。これらの「世代」という言葉は、単に年齢層を示すだけでなく、その時代を生きた人々の価値観やライフスタイル、社会に対する考え方などを理解する上で重要なキーワードとなります。この記事では、まず「世代」とは何か、そしてなぜ世代という視点が重要なのかについて掘り下げていきます。

1.1 世代の定義と区分

一般的に「世代」とは、ある一定の期間に生まれ、共通の時代背景や社会的な出来事を経験した人々の集団を指します。生物学的な親子関係を指す場合もありますが、社会学やマーケティングの文脈では、後者の意味で用いられることがほとんどです。

世代の区分は、主に生まれた年代によって行われますが、その境界線は必ずしも明確ではありません。研究者や調査機関、あるいはメディアによって、区分の仕方や各世代の呼称が異なる場合もあります。これは、世代を特徴づける社会的な出来事や文化の変遷が、グラデーションを伴いながら進行するためです。例えば、ある大きな社会変動(戦争、経済成長、技術革新など)を経験したかどうか、特定の教育制度のもとで育ったか、といった要素が世代を分ける指標となることがあります。そのため、世代の定義や区分は、ある程度の幅をもって理解する必要があると言えるでしょう。

世代を考える上で重要な概念に「コーホート」というものがあります。コーホートとは、特定の期間に出生したり、ある共通の体験(例えば入学や就職など)をしたりした人々の集団を指し、世代分析の基礎となります。

1.2 なぜ世代で語られるのか

では、なぜ私たちはこれほどまでに「世代」という言葉を使って人々をカテゴライズし、語ろうとするのでしょうか。その理由は多岐にわたります。

- 社会現象の理解促進: 世代ごとの価値観や行動様式の違いを把握することで、複雑な社会現象やトレンドの変化を理解する手がかりとなります。例えば、消費行動の変化、働き方に対する意識の違い、政治への関心度などは、世代特有の経験や時代背景が影響していると考えられます。

- マーケティングへの活用: 企業が商品やサービスを開発・提供する上で、ターゲット顧客を理解することは不可欠です。世代ごとのライフスタイル、価値観、情報収集の方法などを分析することで、より効果的なマーケティング戦略を立案できます。

- コミュニケーションの円滑化: 職場や地域社会など、様々な場面で異なる世代の人々が交流します。それぞれの世代が持つ背景や考え方を知ることは、世代間のギャップを埋め、相互理解を深める上で役立ちます。

- 歴史的視点の共有: 各世代は、その時代特有の出来事や文化を経験しています。世代という切り口で歴史を振り返ることは、過去の経験から学び、未来へ活かすための視点を与えてくれます。

このように、世代という視点は、社会を多角的に捉え、人々の行動や意識を理解するための有効なツールとして機能しているのです。

1.3 世代を知ることのメリット

世代について深く知ることは、私たちに様々なメリットをもたらします。単に知識として面白いだけでなく、実生活やビジネスにおいても役立つ視点を得ることができます。

具体的にどのようなメリットがあるのか、以下の表にまとめました。

| 視点 | メリットの詳細 |

|---|---|

| 個人レベル | 自己理解の深化:自分が属する世代の特徴を知ることで、自身の価値観や行動傾向を客観的に捉え、自己理解を深めることができます。 他者への共感力向上:異なる世代の背景や考え方を知ることで、多様な価値観を受け入れやすくなり、共感力が高まります。 |

| 職場・組織レベル | 円滑なコミュニケーション:世代間の価値観の違いを理解することで、誤解を防ぎ、よりスムーズな意思疎通が可能になります。 効果的なチームビルディング:多様な世代の強みを活かしたチーム編成やマネジメントに役立ちます。 人材育成・採用戦略:各世代の働きがいやキャリア観を理解し、効果的な人材育成や採用戦略を立てるのに役立ちます。 |

| ビジネスレベル | ターゲット顧客の明確化:世代ごとのニーズや消費行動を把握することで、商品開発やサービスの改善に繋がります。 効果的なマーケティング戦略:各世代に響くメッセージやアプローチ方法を見極め、マーケティング効果を高めることができます。 新たなビジネスチャンスの発見:世代間のギャップや、特定の世代が抱える課題に注目することで、新しい市場やビジネスモデルを発見するきっかけになります。 |

| 社会レベル | 社会課題への意識向上:各世代が直面してきた、あるいは直面している社会課題(例:少子高齢化、年金問題、働き方改革など)への関心を高め、多角的な視点から解決策を考えるきっかけになります。 世代間の相互扶助の促進:それぞれの世代が持つ知識や経験を共有し、助け合う意識を育むことに繋がります。 |

世代を知ることは、多様な価値観が共存する現代社会をより良く生きるための知恵と言えるでしょう。この後の章では、具体的な各世代の名称や特徴について詳しく見ていきます。

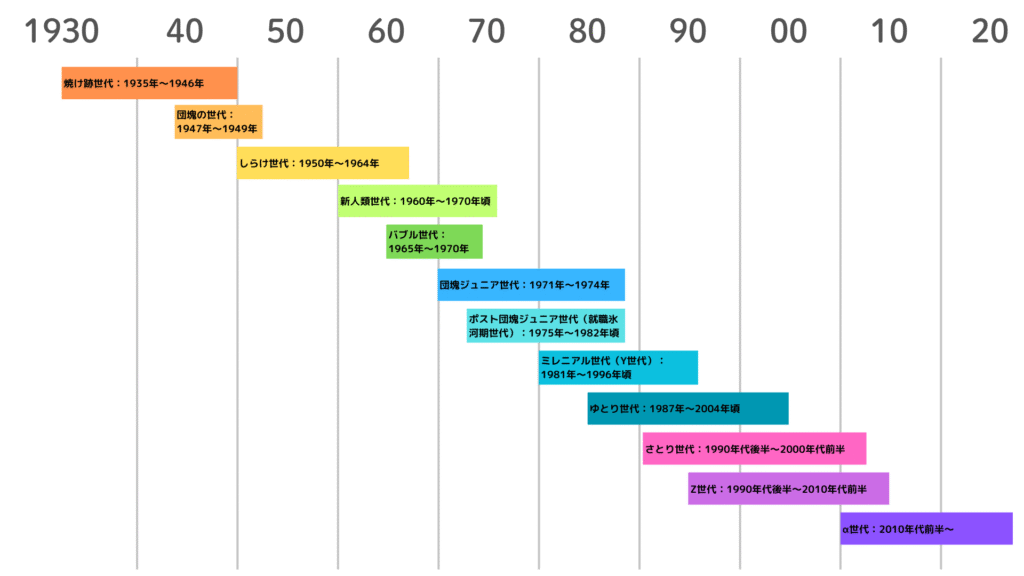

2. 世代一覧 年代順に解説

日本社会は、時代ごとの出来事や文化を背景に、様々な特徴を持つ世代によって形作られてきました。ここでは、各世代の名称、生まれた年代、現在の年齢、そしてその時代背景と主な特徴を年代順に詳しく解説します。

2.1 焼け跡世代(1935年~1946年生まれ)

2.1.1 焼け跡世代の年代と現在の年齢

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生まれた年代 | 1935年(昭和10年)~1946年(昭和21年)頃 |

| 現在の年齢(2024年時点) | 約78歳~89歳 |

2.1.2 焼け跡世代の時代背景と主な特徴

焼け跡世代は、第二次世界大戦終戦後の混乱と復興期に幼少期・青年期を過ごしました。食糧難や物資不足といった厳しい環境の中で育ち、日本の戦後復興を支えた世代です。価値観としては、忍耐強さや努力を重んじる傾向があり、集団主義的な側面も見られます。戦後の民主主義教育を受け始めた最初の世代でもあります。

2.2 団塊の世代(1947年~1949年生まれ)

2.2.1 団塊の世代の年代と現在の年齢

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生まれた年代 | 1947年(昭和22年)~1949年(昭和24年)頃 |

| 現在の年齢(2024年時点) | 約75歳~77歳 |

2.2.2 団塊の世代の時代背景と主な特徴

団塊の世代は、第一次ベビーブーム期に生まれ、日本の高度経済成長期を牽引した世代です。人口ボリュームが大きく、進学や就職、消費など様々な面で競争が激しかったのが特徴です。学生運動や安保闘争など社会運動が活発だった時代を経験し、強い連帯感を持つと言われています。企業戦士として日本経済を支え、マイホームや自家用車を持つことが夢とされる価値観を共有していました。

2.3 しらけ世代(1950年~1964年生まれ)

2.3.1 しらけ世代の年代と現在の年齢

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生まれた年代 | 1950年(昭和25年)~1964年(昭和39年)頃 |

| 現在の年齢(2024年時点) | 約60歳~74歳 |

2.3.2 しらけ世代の時代背景と主な特徴

しらけ世代は、学生運動が下火になり、高度経済成長が安定期に入った頃に青年期を迎えました。オイルショックによる経済の停滞も経験しています。政治や社会運動に対して「無気力・無関心・無責任」の三無主義と評されることもありましたが、これは個人主義の芽生えや、既存の価値観への疑問の現れとも言えます。消費文化が徐々に成熟し始めた時代でもあります。

2.4 新人類世代(1960年代前半~1970年頃生まれ)

2.4.1 新人類世代の年代と現在の年齢

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生まれた年代 | 1960年代前半~1970年(昭和45年)頃 |

| 現在の年齢(2024年時点) | 約54歳~60代前半 |

2.4.2 新人類世代の時代背景と主な特徴

新人類世代は、物質的な豊かさが当たり前になり始めた時代に育ちました。それまでの世代とは異なる新しい価値観や感性を持つとされ、「新人類」と呼ばれました。個性的であることを重視し、マニュアル化された行動を嫌う傾向があります。テレビや漫画、アニメなどのサブカルチャーに親しみ、消費においても自分らしさを求めるようになりました。

2.5 バブル世代(1965年~1970年生まれ)

2.5.1 バブル世代の年代と現在の年齢

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生まれた年代 | 1965年(昭和40年)~1970年(昭和45年)頃 |

| 現在の年齢(2024年時点) | 約54歳~59歳 |

2.5.2 バブル世代の時代背景と主な特徴

バブル世代は、日本のバブル経済絶頂期に社会に出た世代です。空前の好景気により、企業は大量採用を行い、売り手市場でした。ブランド志向が強く、華やかな消費を楽しむ傾向が見られました。「イケイケドンドン」といった楽観的な雰囲気の中で育ち、自己肯定感が高いとも言われています。男女雇用機会均等法の施行もこの世代の社会進出に影響を与えました。

2.6 団塊ジュニア世代(1971年~1974年生まれ)

2.6.1 団塊ジュニア世代の年代と現在の年齢

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生まれた年代 | 1971年(昭和46年)~1974年(昭和49年)頃 |

| 現在の年齢(2024年時点) | 約50歳~53歳 |

2.6.2 団塊ジュニア世代の時代背景と主な特徴

団塊ジュニア世代は、団塊の世代の子供たちであり、第二次ベビーブーム期に生まれました。人口が再び多くなり、受験戦争や就職競争が激しかった世代です。バブル経済の恩恵を一部受けたものの、社会に出る頃にはバブル崩壊の兆しが見え始めていました。消費や流行に敏感で、多様な価値観を持つと言われています。インターネット普及前夜の文化を享受した最後の世代とも言えます。

2.7 ポスト団塊ジュニア世代(就職氷河期世代)(1975年~1982年頃生まれ)

2.7.1 ポスト団塊ジュニア世代の年代と現在の年齢

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生まれた年代 | 1975年(昭和50年)~1982年(昭和57年)頃 |

| 現在の年齢(2024年時点) | 約42歳~50歳 |

2.7.2 ポスト団塊ジュニア世代の時代背景と主な特徴

ポスト団塊ジュニア世代、特にその中心層はバブル崩壊後の深刻な就職難「就職氷河期」に直面しました。「失われた世代(ロスジェネ)」とも呼ばれ、非正規雇用の増加や経済的な不安定さを経験した人が多いのが特徴です。そのため、堅実志向や安定志向が強く、将来への不安を抱えやすい傾向があると言われています。インターネットや携帯電話が普及し始めた時期に青年期を過ごしました。

2.8 ミレニアル世代(Y世代)(1981年~1996年頃生まれ)

2.8.1 ミレニアル世代の年代と現在の年齢

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生まれた年代 | 1981年(昭和56年)~1996年(平成8年)頃 |

| 現在の年齢(2024年時点) | 約28歳~43歳 |

2.8.2 ミレニアル世代の時代背景と主な特徴

ミレニアル世代は、2000年以降に成人を迎えた、または迎える世代で、Y世代とも呼ばれます。幼少期から青年期にかけてIT革命が急速に進展し、デジタル技術に慣れ親しんだ最初のデジタルネイティブ世代です。リーマンショックなどの経済危機も経験しており、保守的な一面も持ち合わせています。個人の価値観を重視し、ワークライフバランスや社会貢献への関心が高い傾向があります。情報収集はインターネットが中心です。

2.9 ゆとり世代(1987年~2004年頃生まれ)

2.9.1 ゆとり世代の年代と現在の年齢

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生まれた年代 | 1987年(昭和62年)~2004年(平成16年)頃 |

| 現在の年齢(2024年時点) | 約20歳~37歳 |

2.9.2 ゆとり世代の時代背景と主な特徴

ゆとり世代は、学習指導要領の改訂による「ゆとり教育」を受けた世代です。詰め込み教育からの転換を目指した教育方針の下で育ちました。競争よりも個性を尊重する教育を受けた影響で、マイペースでのんびりしていると評されることもありますが、多様な価値観を持ち、ストレス耐性が低い、打たれ弱いといったステレオタイプな見方も存在します。ミレニアル世代と重なる部分も多く、デジタルネイティブとしての側面も持ち合わせています。

2.10 さとり世代(1990年代後半~2000年代前半生まれ)

2.10.1 さとり世代の年代と現在の年齢

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生まれた年代 | 1990年代後半~2000年代前半頃 |

| 現在の年齢(2024年時点) | 約20代前半~後半 |

2.10.2 さとり世代の時代背景と主な特徴

さとり世代は、不景気な時代に育ち、物欲が薄く現実的な思考を持つとされる世代です。高望みをせず、身の丈に合った生活を好み、「悟っている」ように見えることからこの名が付きました。インターネットやSNSを使いこなし、情報収集能力が高い一方で、失敗を恐れて堅実な選択をする傾向があるとも言われます。ゆとり世代やZ世代と一部重なります。

2.11 Z世代(1990年代後半~2010年代前半生まれ)

2.11.1 Z世代の年代と現在の年齢

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生まれた年代 | 1990年代後半~2010年代前半頃(諸説あり、一般的には1997年~2012年頃) |

| 現在の年齢(2024年時点) | 約12歳~20代後半 |

2.11.2 Z世代の時代背景と主な特徴

Z世代は、生まれた時からインターネットやスマートフォンが当たり前に存在する完全なデジタルネイティブです。情報リテラシーが高く、SNSを通じて多様な価値観に触れて育ちました。社会問題への関心が高く、ダイバーシティ(多様性)やインクルージョン(包摂性)を重視する傾向があります。個人の幸福や自己実現を追求し、オンラインでのコミュニケーションを巧みに使いこなします。消費行動においては、コストパフォーマンスだけでなく、共感や体験を重視する傾向が見られます。

2.12 α世代(アルファ世代)(2010年代前半~2020年代中盤生まれ)

2.12.1 α世代の年代と現在の年齢

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生まれた年代 | 2010年代前半~2020年代中盤頃(一般的には2013年~2024年頃) |

| 現在の年齢(2024年時点) | 約0歳~11歳 |

2.12.2 α世代の時代背景と主な特徴

α世代は、Z世代の次に続く世代であり、親がミレニアル世代であることが多いのが特徴です。生まれた時からタブレットやAIスピーカーなどの最新テクノロジーに囲まれて育つ「AIネイティブ」「スクリーンネイティブ」とも言えます。新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる社会変化の中で幼少期を過ごしており、オンライン学習やリモートコミュニケーションがより身近なものとなっています。まだ幼いため特徴は未知数な部分が多いですが、これからの社会を担う新しい価値観を持つ世代として注目されています。

3. 各世代の特徴比較 世代一覧で見る違い

それぞれの時代背景や社会情勢の中で育ってきた各世代は、価値観や消費行動、働き方、コミュニケーション方法など、様々な側面で特徴的な違いを持っています。ここでは、代表的な世代を取り上げ、それぞれの違いを一覧で比較し、その特徴を具体的に見ていきましょう。これらの違いを理解することは、世代間の相互理解を深め、より円滑な関係構築に繋がります。

3.1 価値観の違い 世代一覧

価値観は、個人の生き方や判断基準の根幹をなすものです。時代背景や社会の変化が、各世代の価値観形成に大きな影響を与えています。以下に主な世代の価値観の違いをまとめました。

| 世代名 | 主な価値観・人生観 |

|---|---|

| 焼け跡世代 | 戦後の復興と経済成長を支えた経験から、忍耐強さや努力を重んじる傾向があります。物質的な豊かさよりも、平和や安定を求める気持ちが強い世代です。 |

| 団塊の世代 | 高度経済成長期に青年期を過ごし、集団主義や競争意識が強いとされます。会社への帰属意識が高く、仕事中心の生活を送る人が多い傾向にありました。「頑張れば報われる」という成功体験を持つ人も多いです。 |

| しらけ世代 | 学生運動の終焉やオイルショックなどを経験し、政治や社会運動に無関心・無気力・無責任(三無主義)と評されました。個人主義的な傾向が見られ始め、現実的で冷めた視点を持つとも言われます。 |

| 新人類世代 | 既存の価値観にとらわれず、感性や個性を重視する傾向があります。マニュアル化された社会への反発や、新しいものへの好奇心が強いとされました。 |

| バブル世代 | 好景気に沸いたバブル経済期に社会に出たため、消費意欲が高く、ブランド志向や自己投資に積極的な傾向があります。楽観的でエネルギッシュな人が多いとも言われます。 |

| 団塊ジュニア世代 | 親世代である団塊の世代の価値観を見つつ、バブル崩壊後の就職氷河期を経験したため、現実的で堅実な思考を持つ人が多いです。競争社会で育ち、努力を惜しまない傾向も見られます。 |

| ポスト団塊ジュニア世代(就職氷河期世代) | 厳しい就職活動を経験したため、安定志向が強く、保守的な価値観を持つ傾向があります。自己責任を重視する一方で、社会に対する不公平感を持つ人もいます。 |

| ミレニアル世代(Y世代) | デジタルネイティブの先駆けで、ITリテラシーが高いです。ワークライフバランスを重視し、多様な価値観を受容する傾向があります。社会貢献への関心も高く、個人の幸福と社会の調和を求める声も聞かれます。 |

| ゆとり世代 | ゆとり教育を受けた世代とされ、競争よりも協調性を重んじ、マイペースと言われることがあります。ストレス耐性が低いとされる一方で、多様な情報に触れて育ったため、柔軟な思考を持つ人もいます。 |

| さとり世代 | 物心ついた頃から不景気で、大きな夢や高望みをせず、現実的で足るを知る堅実な価値観を持つとされます。「さとり」の名の通り、物欲が薄く、浪費を嫌い、合理的な判断を好む傾向があります。 |

| Z世代 | 完全なデジタルネイティブで、SNSを駆使した情報収集やコミュニケーションが当たり前です。多様性を尊重し、個人のアイデンティティを重視します。社会問題への関心が高く、倫理的な消費(エシカル消費)や持続可能性(サステナビリティ)への意識も強い傾向があります。 |

| α世代(アルファ世代) | 生まれたときからスマートフォンやAIスピーカーが身近にあり、テクノロジーとの親和性が極めて高いことが予測されます。教育も個別最適化が進み、個々の才能を伸ばす環境で育つと考えられています。価値観形成はこれからの世代ですが、Z世代以上に多様性と個の尊重が進む可能性があります。 |

3.2 消費行動の違い 世代一覧

何にお金を使い、どのような情報を信頼して購買に至るのか、世代によって消費行動にも大きな違いが見られます。企業のマーケティング戦略においても、これらの違いを理解することは不可欠です。

| 世代名 | 主な消費行動・購買傾向 |

|---|---|

| 焼け跡世代 | 「モノ」に対する所有欲が強く、耐久消費財への関心が高い傾向がありました。情報源は新聞広告や口コミが中心でした。 |

| 団塊の世代 | テレビや雑誌などのマスメディアの影響を受けやすく、「みんなが持っているもの」を求める同調消費の傾向が見られました。マイカー、マイホームなど「三種の神器」に代表されるような耐久消費財への憧れも強い世代です。 |

| しらけ世代 | 大量生産・大量消費に疑問を抱き始め、自分にとって本当に価値のあるものを見極めて消費する傾向が見られました。ブランドよりも質や機能性を重視する人もいました。 |

| 新人類世代 | 「個性的」「自分らしさ」を表現する消費を好み、ファッションや趣味にお金を使う傾向がありました。情報感度が高く、新しいもの好きとされます。 |

| バブル世代 | 「高くても良いものを」「ブランド品」を好む記号消費が特徴的です。流行に敏感で、衝動買いも厭わない消費意欲の高さが見られました。クレジットカードの利用も広がりました。 |

| 団塊ジュニア世代 | バブル崩壊後の不景気を経験し、コストパフォーマンスを重視する堅実な消費が特徴です。インターネットでの情報収集や価格比較も行い、賢い買い物を志向します。 |

| ポスト団塊ジュニア世代(就職氷河期世代) | 節約志向が強く、価格にシビアで、実用性を重視する傾向があります。ポイントサービスやクーポンを賢く利用する人も多いです。 |

| ミレニアル世代(Y世代) | 「モノ」よりも「コト(体験)」を重視する体験消費の傾向が強いです。口コミやSNSの情報を信頼し、共感を呼ぶ商品やサービスに惹かれます。シェアリングエコノミーへの関心も高いです。 |

| ゆとり世代 | ミレニアル世代と共通して体験重視ですが、よりコストパフォーマンスや「いいね!」映えを意識した消費が見られます。ブランドへのこだわりは薄く、自分にとって価値があると感じるものを選びます。 |

| さとり世代 | 物欲が少なく、必要最低限のもので満足するミニマルな消費を好みます。コスパ重視はもちろん、無駄な出費を徹底して避ける傾向があります。情報収集はネット中心で、冷静に比較検討します。 |

| Z世代 | インフルエンサーやSNSの口コミを重視し、動画コンテンツから情報を得ることが多いです。タイムパフォーマンス(タイパ)を意識し、サブスクリプションサービスも積極的に利用します。また、SDGsへの関心から、エシカル消費やサステナブルな商品を選ぶ傾向も強まっています。 |

| α世代(アルファ世代) | オンラインでの購買行動がさらに進化し、パーソナライズされたレコメンデーションやAR/VRを活用した購買体験が一般化する可能性があります。親であるミレニアル世代の影響を受けつつ、独自の消費スタイルを形成していくと考えられます。 |

3.3 働き方の違い 世代一覧

仕事に対する考え方やキャリア観、求める職場環境も世代によって異なります。これらの違いを理解することは、多様な人材が活躍できる組織作りにおいて重要です。

| 世代名 | 主な働き方・キャリア観 |

|---|---|

| 焼け跡世代 | 生活のための仕事という意識が強く、勤勉実直に働くことを美徳としました。終身雇用や年功序列が当たり前の時代でした。 |

| 団塊の世代 | 企業戦士として猛烈に働き、会社への忠誠心が高い世代です。出世競争も激しく、長時間労働も厭わない傾向がありました。定年まで勤め上げるのが一般的でした。 |

| しらけ世代 | 仕事は生活のためと割り切り、プライベートを重視する傾向が見られ始めました。会社への過度な期待はせず、個人としてどう生きるかを模索する人もいました。 |

| 新人類世代 | 仕事のやりがいや自己実現を求めるようになり、転職に対する抵抗感も薄れ始めました。個人の能力やアイデアが重視されることを好みます。 |

| バブル世代 | 好景気の中で就職し、上昇志向が強く、キャリアアップに積極的です。華やかな業界や職種への憧れも強く、給与や待遇も重視する傾向がありました。 |

| 団塊ジュニア世代 | 就職氷河期を経験し、安定志向とリストラへの危機感を併せ持ちます。スキルアップや資格取得に熱心で、自己防衛意識も高いと言われます。 |

| ポスト団塊ジュニア世代(就職氷河期世代) | 非正規雇用を経験した人も多く、雇用の安定性を強く求める傾向があります。仕事に対する達成感よりも、生活の安定を優先する人も少なくありません。 |

| ミレニアル世代(Y世代) | ワークライフバランスを重視し、仕事と私生活の調和を求めます。社会貢献や自己成長に繋がる仕事を好み、副業やフリーランスなど多様な働き方に関心があります。 |

| ゆとり世代 | 過度な競争やプレッシャーを嫌い、自分らしく働ける環境を求めます。指示待ちと評されることもありますが、納得すれば真面目に取り組む傾向があります。 |

| さとり世代 | 出世欲や野心は薄く、安定した環境で無理なく働くことを重視します。プライベートの時間を大切にし、仕事は生活の手段と割り切る傾向が強いです。 |

| Z世代 | 仕事を通じて社会貢献したい、自己成長したいという意欲が高い一方、プライベートも重視します。多様な働き方(リモートワーク、フレックスタイム)への適応力が高く、ジョブ型雇用への関心も強いです。企業の理念や社会貢献度も就職先の選択基準となります。 |

| α世代(アルファ世代) | ギグエコノミーやAIとの協働が当たり前になる可能性があり、より柔軟で場所に縛られない働き方が主流になるかもしれません。個々のスキルや創造性が重視され、プロジェクトベースで働くスタイルが増えることも予測されます。 |

3.4 コミュニケーション方法の違い 世代一覧

コミュニケーションの手段やスタイルも、世代間で大きく異なります。特にデジタル技術の進展は、若い世代ほど大きな影響を与えています。

| 世代名 | 主なコミュニケーション方法・特徴 |

|---|---|

| 焼け跡世代 | 対面での会話や手紙、固定電話が主なコミュニケーション手段でした。丁寧な言葉遣いや礼儀を重んじる傾向があります。 |

| 団塊の世代 | 電話(特に固定電話)や対面でのコミュニケーションが中心。「飲みニケーション」など、仕事後の付き合いも重視されました。 |

| しらけ世代 | 電話に加え、個人的な手紙やハガキもまだ一般的でした。直接的なコミュニケーションを好む一方で、集団での濃密な付き合いは避ける傾向も見られました。 |

| 新人類世代 | 固定電話に加え、ポケベルや初期の携帯電話が登場し始めました。仲間内でのスラングや独特の言い回しも生まれました。 |

| バブル世代 | 携帯電話が普及し始め、FAXもビジネスシーンで多用されました。積極的でオープンなコミュニケーションを好む傾向があります。 |

| 団塊ジュニア世代 | 携帯電話やPHS、インターネット(パソコン通信、初期のEメール)が普及。テキストベースのコミュニケーションにも慣れ親しみ始めました。 |

| ポスト団塊ジュニア世代(就職氷河期世代) | Eメールが主要な連絡手段となり、携帯電話でのメール(キャリアメール)も活用されました。比較的フォーマルなビジネスコミュニケーションを学びました。 |

| ミレニアル世代(Y世代) | Eメール、LINEなどのメッセンジャーアプリ、SNS(Facebook、Twitterなど)を使い分けます。テキストでのやり取りに長けており、スタンプや絵文字も活用します。 |

| ゆとり世代 | ミレニアル世代と同様にSNSやメッセンジャーアプリが中心ですが、よりクローズドなコミュニティでのやり取りを好む傾向も見られます。電話を苦手とする人も増え始めました。 |

| さとり世代 | LINEなどのメッセンジャーアプリが主要な連絡手段で、SNSも情報収集や友人との繋がりに活用します。長文よりも短文でのやり取りを好み、既読スルーや未読スルーといった独特のコミュニケーション文化も持ちます。 |

| Z世代 | InstagramやTikTokなどのビジュアル重視のSNSや、DM(ダイレクトメッセージ)でのやり取りが活発です。動画や短いテキストでのコミュニケーションを好み、電話よりもチャットを好む傾向が顕著です。オンラインゲーム内でのコミュニケーションも日常的です。 |

| α世代(アルファ世代) | 音声入力やAIアシスタントを通じたコミュニケーション、メタバース空間でのアバターを通じた交流など、より多様で没入感のあるコミュニケーション手段が普及する可能性があります。テキストよりも音声や動画が中心となるかもしれません。 |

これらの世代間の違いは、あくまで一般的な傾向であり、もちろん個人差は存在します。しかし、それぞれの世代がどのような時代背景のもとで育ち、どのような経験をしてきたかを知ることは、相互理解を深める上で非常に有益です。

4. 世代間のギャップを理解し円滑なコミュニケーションを

私たちの周りには、異なる時代に生まれ育った多様な世代の人々がいます。職場や地域社会、そして家庭内においても、これらの世代間の価値観や考え方の違いから、コミュニケーションに課題を感じる場面は少なくありません。この章では、世代間のギャップがなぜ生じるのか、そしてそのギャップを乗り越え、より円滑なコミュニケーションを築くためのヒントについて解説します。

4.1 世代間ギャップはなぜ生まれるのか

世代間ギャップが生じる主な要因は、各世代が経験してきた時代背景、社会情勢、技術の進化、教育制度などが大きく異なるためです。これらの環境の違いが、価値観、仕事観、消費行動、コミュニケーションスタイルなどに影響を与え、世代ごとの特徴として現れます。具体的には以下のような点が挙げられます。

- 育った時代の経済状況の違い:高度経済成長期、バブル経済期、就職氷河期、デフレ経済期など、経済的な豊かさや安定性が異なると、金銭感覚や将来への展望に差が生まれます。

- テクノロジーとの関わり方の違い:アナログ時代を長く経験した世代と、生まれた時からインターネットやスマートフォンが身近にあるデジタルネイティブ世代とでは、情報収集の方法やコミュニケーション手段が大きく異なります。

- 受けた教育や社会の常識の違い:教育方針の変遷や、その時代に「当たり前」とされていた社会規範や価値観の違いも、世代間の認識のズレを生む一因です。例えば、かつては集団主義や滅私奉公が美徳とされた時代もありましたが、現代では個人の多様性やワークライフバランスが重視される傾向にあります。

- 大きな社会変動や事件の影響:戦争、災害、経済危機、社会運動など、その世代の多感な時期に経験した大きな出来事は、価値観形成に強い影響を与えることがあります。

これらの要因が複雑に絡み合い、「常識」や「当たり前」と考える基準が世代によって異なるため、意図せずとも誤解やすれ違いが生じやすくなるのです。

4.2 世代間ギャップを埋めるためのヒント

世代間のギャップを完全に解消することは難しいかもしれませんが、互いの違いを理解し、尊重し合うことで、より建設的で良好な関係を築くことは可能です。以下に、そのための具体的なヒントをいくつかご紹介します。

4.2.1 1. 相手の世代背景への理解を深める

まず大切なのは、相手がどのような時代背景で育ち、どのような価値観を持っているのかを知ろうと努めることです。相手の世代に関する情報を書籍やインターネットで調べてみたり、直接話を聞いてみたりするのも良いでしょう。なぜそのような言動をするのか、その背景にあるものを理解することで、一方的な批判や決めつけを防ぐことができます。

4.2.2 2. 「決めつけ」をせず、個人として向き合う

「〇〇世代だからこうに違いない」といったステレオタイプな見方は、コミュニケーションの壁を作る最大の要因の一つです。同じ世代であっても、育った環境や個人の性格によって考え方や感じ方は異なります。世代という枠組みはあくまで傾向を理解するための一助とし、目の前の相手を一人の個人として尊重し、真摯に向き合う姿勢が重要です。

4.2.3 3. 共通の目的や話題を見つける

職場であればプロジェクトの成功、地域活動であればイベントの盛り上げなど、世代を超えて共有できる目標を持つことは、一体感を醸成し、協力関係を築く上で非常に効果的です。また、趣味や関心事など、世代に関わらず共感できる話題を見つけることで、会話のきっかけが生まれ、相互理解が深まります。

4.2.4 4. コミュニケーション方法を工夫する

世代によって慣れ親しんだコミュニケーションツールやスタイルは異なります。相手や状況に応じて、最適な方法を選択することがスムーズな意思疎通には不可欠です。以下の表は、あくまで一般的な傾向ですが、参考にしてみてください。

| 視点 | 具体的な工夫の例 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 言葉遣い | 専門用語や略語、若者言葉や逆に古すぎる表現を避け、誰にでも伝わる平易な言葉を選ぶ。 | 誤解を防ぎ、メッセージが正確に伝わる。 |

| 伝達手段 | 相手が確認しやすい手段(メール、チャット、電話、対面など)を考慮する。重要な内容は記録に残る形にする。 | 相手の負担を軽減し、確実な情報共有ができる。 |

| 傾聴の姿勢 | 相手の話を最後まで聞き、相槌や質問を通じて関心を示す。自分の意見を言う前に、相手の意図を正確に把握する。 | 相手に安心感を与え、本音を引き出しやすくなる。 |

| フィードバック | 具体的かつ建設的なフィードバックを心がける。人格否定ではなく、行動や事実に焦点を当てる。 | 相手の成長を促し、信頼関係を構築できる。 |

特に、デジタルコミュニケーションにおいては、文面だけではニュアンスが伝わりにくいことを意識し、誤解を招かないような丁寧な表現を心がけることが大切です。

4.2.5 5. 互いの強みを認め、学び合う姿勢を持つ

各世代には、その時代を生きてきたからこその強みや知識、経験があります。例えば、年長者は豊富な経験や人脈を持ち、若者は新しい技術や柔軟な発想力を持っていることが多いでしょう。互いの長所を認め合い、教えたり学んだりする関係性を築くことで、組織全体の活性化にも繋がります。

世代間のギャップは、対立の原因となるだけでなく、多様な視点やアイデアを生み出す源泉ともなり得ます。違いをネガティブに捉えるのではなく、互いを理解し尊重することで、より豊かで実りあるコミュニケーションを実現しましょう。

5. まとめ

本記事では、焼け跡世代からα世代に至るまで、各世代の定義、年代、そして特徴を一覧で詳しく解説しました。それぞれの世代が歩んできた時代背景は、価値観や消費行動、働き方に大きな影響を与えています。これらの違いを理解し受け入れることは、世代間のギャップを埋め、職場や社会における円滑なコミュニケーションを実現するための第一歩と言えるでしょう。世代論はあくまで傾向ですが、相互理解を深める一助としてご活用ください。