寒さの中にも、ふと春の気配を感じる頃。「今年の立春はいつかしら?」と気になりますね。2026年の立春は2月4日です。この記事では、立春の具体的な日付はもちろん、その意味や由来、そして「なぜ毎年日付が変わるのか」という疑問にも丁寧にお答えします。古くから伝わる立春大吉の風習や、春を呼び込む縁起の良い食べ物など、暮らしを豊かに彩るヒントも満載。新しい季節の始まりを、心穏やかに迎える準備をしませんか。

1. 2026年の立春はいつ?具体的な日付と時間

まだまだ厳しい寒さが続いていますが、暦の上ではもうすぐ春がやってきます。新しい季節の始まりを告げる「立春」は、なんだか心が弾む特別な日ですね。さて、気になる2026年の立春はいつになるのでしょうか。

結論からお伝えしますと、2026年の立春は2月4日です。実は、立春は日付だけでなく、春が始まる「瞬間」まで決められているのですよ。

具体的な日付と時間は、下の表にまとめましたのでご覧ください。

| 項目 | 日付・時間 |

|---|---|

| 2026年 立春の日 | 2026年2月4日 |

| 立春の瞬間(時刻) | 午前6時15分 |

「時間まで決まっているなんて不思議」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。これは、立春が天文学にもとづいて決められているためです。地球から見た太陽の通り道(黄道)を24等分し、太陽が特定の位置を通過する瞬間に「立春」や「夏至」といった名前がつけられています。

立春は、太陽の黄経(黄道上の位置)が315度になる瞬間のことを指します。そのため、毎年、国立天文台が正確な計算をおこなって、日付と時間が発表されるのですよ。詳しい情報は国立天文台のウェブサイトでも確認できます。

2026年2月4日の午前6時15分、日本中のどこにいても、暦の上では新しい春がスタートします。そう思うと、いつもの朝が少し特別なものに感じられそうですね。

2. 【西暦別】2024年から2030年までの立春はいつか一覧で紹介

「今年の立春はいつかしら?」と毎年気になりますよね。実は、立春の日付は2月4日に固定されているわけではなく、年によって少しずつ変わります。旅行の計画を立てたり、季節の飾りつけを考えたりする際にも便利ですので、2024年から2030年までの立春の日付と、太陽の黄経が315度になる正確な時刻を一覧にまとめてみました。

ぜひ、暮らしの計画にお役立てくださいね。

| 西暦 | 立春の日付 | 時刻 |

|---|---|---|

| 2024年 | 2月4日 | 17時27分 |

| 2025年 | 2月3日 | 23時10分 |

| 2026年 | 2月4日 | 05時02分 |

| 2027年 | 2月4日 | 10時42分 |

| 2028年 | 2月4日 | 16時31分 |

| 2029年 | 2月3日 | 22時20分 |

| 2030年 | 2月4日 | 04時08分 |

(出典:国立天文台 暦計算室)

こうして見ると、立春は2月4日だけでなく、2月3日になる年もあることがよくわかりますね。特に2025年や2029年は2月3日が立春となりますので、カレンダーを確認する際は少し注意が必要です。なぜこのように日付が変動するのか、その不思議な仕組みについては、後の章で詳しくご説明しますね。

3. そもそも立春とは 暦の上での意味を解説

「立春」と聞くと、新しい春の訪れに心が弾むような、あたたかな響きがありますね。ですが、実際の気候はまだまだ冬の寒さが厳しい時期。「暦の上では春」とよく言われますが、一体どういう意味なのでしょうか。ここでは、立春の基本的な意味と、私たちの暮らしに深く関わる暦との関係について、やさしく紐解いていきます。

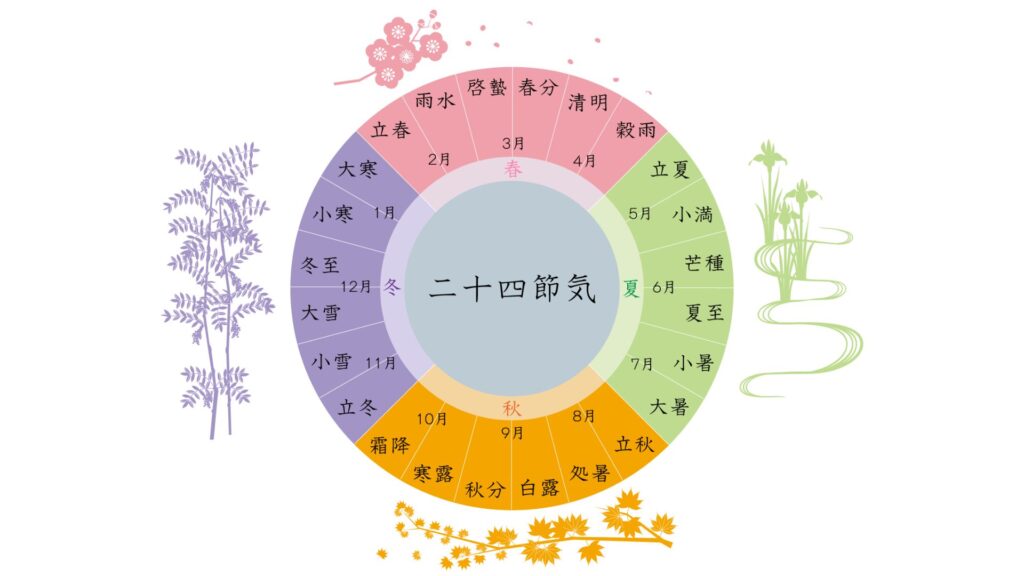

3.1 二十四節気における春の始まりの日

立春は、「二十四節気(にじゅうしせっき)」の一つで、春の始まりを告げる日とされています。二十四節気とは、太陽の黄道上の位置(天球上の太陽の通り道)をもとに1年を24等分し、それぞれに季節を表す名前を付けたものです。昔の人々が季節の移ろいを細やかに感じ取り、農作業などに役立ててきた暮らしの知恵なのですよ。

この二十四節気の中で、立春は一番初めに位置づけられています。そのため、旧暦では立春が新しい1年の始まりと考えられていました。春の気配が立ち始める(=立つ)日という意味が込められており、厳しい冬を乗り越え、草木が芽吹き始める希望に満ちた節目の日なのです。

二十四節気には、立春のほかにも私たちの生活に馴染み深いものがたくさんあります。代表的なものをいくつか見てみましょう。

| 季節 | 二十四節気 | 意味 |

|---|---|---|

| 春 | 立春(りっしゅん) | 春の始まり。 |

| 春 | 春分(しゅんぶん) | 昼と夜の長さがほぼ同じになる日。 |

| 夏 | 立夏(りっか) | 夏の始まり。 |

| 夏 | 夏至(げし) | 一年で最も昼の時間が長くなる日。 |

| 秋 | 立秋(りっしゅう) | 秋の始まり。 |

| 秋 | 秋分(しゅうぶん) | 昼と夜の長さがほぼ同じになる日。 |

| 冬 | 立冬(りっとう) | 冬の始まり。 |

| 冬 | 冬至(とうじ) | 一年で最も昼の時間が短くなる日。 |

より詳しくは、国立天文台の暦Wiki「二十四節気」も参考になります。

3.2 節分との関係性 立春の前日が節分

立春を語る上で欠かせないのが、その前日に行われる「節分」です。「鬼は外、福は内」の掛け声とともに豆まきをする、子どもから大人まで馴染み深い行事ですね。

実は「節分」とは、本来「季節を分ける日」という意味で、立春、立夏、立秋、立冬それぞれの前日を指す言葉でした。季節の変わり目には邪気が入りやすいと考えられていたため、年に4回あったのです。

その中でも、1年の始まりとされる特別な日「立春」の前日である節分が最も重要視され、現在のような形として残りました。立春を新しい年の元日と考えるなら、節分はまさに大晦日。古い年の厄や災いを払い、清らかな気持ちで新しい春(年)を迎えるための大切な儀式が、節分の豆まきというわけです。こう考えると、立春と節分が切っても切れない関係にあることがよくわかりますね。

4. 立春の日付はなぜ毎年違うの?決まり方を解説

「立春は2月4日」と覚えている方も多いかもしれませんが、年によっては2月3日になることもありますよね。「どうして毎年日付が変わるのかしら?」と、不思議に思ったことはありませんか。その理由は、私たちが普段使っているカレンダーと、地球と太陽の動きとの間に、ほんの少しの「ズレ」があるからなのです。ここでは、その興味深い仕組みを分かりやすく紐解いていきましょう。

4.1 太陽の動きで決まる二十四節気

立春は、季節の移り変わりを示す「二十四節気(にじゅうしせっき)」の一つです。実はこの二十四節気、「カレンダーの〇月〇日」と固定されているわけではなく、太陽と地球の位置関係によって決まります。

地球が太陽の周りをまわる通り道を「黄道(こうどう)」と呼びますが、天文学ではこの黄道を角度で分割し、太陽がどの位置に見えるかで季節を定めています。この目印となる角度を「太陽黄経(たいようこうけい)」といい、春分の日を0度としてスタートします。そして、立春は「太陽黄経が315度になる日」と定義されているのです。

地球が太陽の周りを一周するのにかかる時間は、ぴったり365日ではなく、正確には約365.2422日。このカレンダーとのわずかなズレが、立春の日付が毎年少しずつ動く原因となっているのですよ。

より詳しい情報は、国立天文台のウェブサイトでも解説されています。

4.2 うるう年が日付の変動に関係

地球が太陽を一周するのにかかる時間と、カレンダーの1年との間には、毎年約0.2422日(およそ6時間)のズレが生じます。この小さなズレも、4年経つと「0.2422日×4年≒約1日」となり、放っておくとどんどん季節がずれていってしまいます。

そこで、このズレを調整するために設けられているのが「うるう年」です。ご存知のとおり、4年に一度、2月が29日まである年ですね。このうるう年で1日増やすことによって、カレンダーと実際の季節のズレをリセットしているのです。

この調整があるため、太陽黄経が315度になる瞬間を含む日付も、年によって変動します。具体的には、うるう年を挟むことで、立春の日付が前後に動くというわけです。近年は2月4日になることが多いですが、2025年以降はしばらく2月3日が続くなど、周期的に変化していきます。毎年同じようで少しずつ違う、自然の大きなリズムを感じますね。

5. 立春の由来と歴史

「立春」という言葉の響きには、どこか心が華やぐような温かさを感じませんか。暦の上で春が始まるこの日には、実はとても長く、奥深い歴史が秘められています。ここでは、立春がどのようにして生まれ、私たちの暮らしに根付いてきたのか、その物語を紐解いていきましょう。

5.1 古代中国で生まれた季節を知るための知恵

立春の起源は、今から2500年以上も昔の古代中国にさかのぼります。当時、人々の暮らしの基盤であった農業にとって、種まきや収穫の時期を正確に知ることは何よりも重要でした。そこで、太陽の動きをもとに1年を24等分し、季節の移ろいを細かく把握するための指標として「二十四節気(にじゅうしせっき)」が考案されたのです。

この考え方は、飛鳥時代から奈良時代にかけて日本に伝わりました。そして、日本の気候や風土に合わせて少しずつ形を変えながら、私たちの文化の中に溶け込んでいきました。立春は、その二十四節気の最初の節気。まさに、季節のサイクルの始まりを告げる、大切な節目だったのですね。

5.2 旧暦では「一年の始まり」を意味する特別な日

現在私たちが使っている新暦(太陽暦)が導入される明治時代より前、日本では月の満ち欠けを基準にした旧暦(太陰太陽暦)が使われていました。この旧暦において、立春は新しい年の始まりとほぼ同じ時期に定められていたため、事実上の「お正月」として大変重要視されていました。

「迎春(げいしゅん)」や「新春(しんしゅん)」といったお正月の挨拶に「春」という漢字が使われているのは、この名残です。冬の寒さが最も厳しい時期に、春の始まりである立春を新年として祝うことで、人々は希望を胸に新たな一年をスタートさせていたのでしょう。厳しい冬を乗り越え、生命が芽吹く春を心待ちにする気持ちが、今も私たちの心に受け継がれているのかもしれませんね。

(参考:国立天文台 暦計算室)

5.3 農作業の始まりを告げる大切な節目

電気やガスがなかった時代、人々の暮らしは自然のサイクルと深く結びついていました。特に、立春は冬の農閑期が終わり、春の農作業を始めるための大切な目安とされていました。

茶摘みの歌で有名な「八十八夜(はちじゅうはちや)」も、実は立春から数えて88日目の日のことを指します。この日に摘んだお茶は上等なものとされ、飲むと長生きできるという言い伝えもあるほど。このように、立春は単なる暦の上での区切りではなく、その後の暮らしや仕事の計画を立てる上での重要な起点となっていたのです。昔の人々が、土の匂いや風の変化を感じながら、立春の訪れを心待ちにしていた情景が目に浮かぶようですね。

6. 立春にまつわる日本の風習や行事

暦の上で春が始まる立春は、昔から季節の大きな節目として大切にされてきました。新しい季節の始まりを祝い、一年間の幸せを願う、心温まる風習が今も暮らしの中に息づいています。ここでは、立春の時期に行われる代表的な風習や行事をご紹介します。毎日の暮らしにそっと取り入れて、素敵な春を迎えてみませんか。

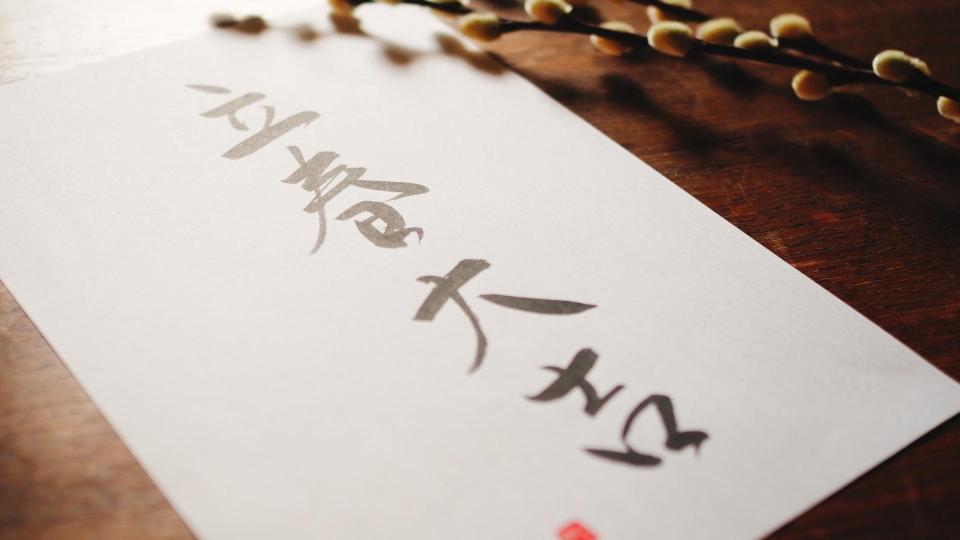

6.1 魔除けと招福を願う「立春大吉」のお札

「立春大吉(りっしゅんだいきち)」と書かれたお札をご覧になったことはありますか?これは、立春の日に門や玄関に貼ることで、一年間の厄除けと招福を願う、古くからの縁起物です。

「立春大吉」の文字は、すべて左右対称に見えるのが特徴です。このため、鬼が家に入ってきても、振り返ったときに同じ文字が見えるため「この家にはまだ入っていなかった」と勘違いして出て行ってしまう、という面白い言い伝えがあるのですよ。禅宗のお寺などを中心に、立春の日に授与されることが多いようです。

6.1.1 立春大吉の正しい貼り方と方角

せっかくのお札ですから、正しい作法で貼ってご利益をいただきたいものですね。基本的な貼り方をまとめましたので、参考にしてみてください。

| 項目 | 内容とポイント |

|---|---|

| 貼るタイミング | 立春の日の朝、できれば午前中に貼るのが良いとされています。節分の豆まきで鬼を追い出した後、きれいになった家に福を呼び込むイメージですね。 |

| 貼る場所 | 玄関や門など、家の入り口に貼るのが一般的です。外から悪いものが入ってこないように、という願いが込められています。人の目線よりも少し高い位置に貼ると良いでしょう。 |

| 貼る向き | 外に向けて貼ります。お札の文字が外から見えるようにすることで、鬼が入ってくるのを防ぐとされています。 |

| 貼る期間 | 一年間貼り続け、翌年の立春に新しいお札と貼り替えるのが習わしです。古いお札は、授与されたお寺や神社に納めて感謝を伝えましょう。 |

お寺や神社によって作法が異なる場合もありますので、お札をいただく際に確認してみるとより安心ですね。

6.2 その日の朝に搾る縁起酒「立春朝搾り」

お酒がお好きな方におすすめしたいのが、「立春朝搾り(りっしゅんあさしぼり)」という特別な日本酒です。これは、立春の日の未明から早朝にかけて搾り、その日のうちに瓶詰めして出荷される、この上なく新鮮で縁起の良いお酒です。

地元の神社でお祓いを受けた後、無病息災や商売繁盛を祈願して届けられるため、まさに「春を祝うためのお酒」と言えるでしょう。生まれたてのお酒は、フレッシュで華やかな香りが特徴です。この時期にしか味わえない特別な一杯で、春の訪れをお祝いするのも素敵ですね。

「立春朝搾り」は、日本名門酒会に加盟している全国の酒蔵と酒販店が協力して行っている行事です。参加している酒蔵や購入できるお店は、公式サイトで確認できますよ。

6.3 春の訪れを告げる「春一番」

「春一番」という言葉を聞くと、心が弾むような、本格的な春の訪れを感じますね。春一番は、立春から春分の日にかけて、その年に初めて吹く暖かい南風のことを指します。

気象庁では、地域ごとに風速などの基準を設けて「春一番」を発表しています。この風が吹くと、厳しい冬の寒さが和らぎ、暖かい春がやってくる合図とされています。ぽかぽかとした陽気に誘われて、お散歩に出かけたくなりますね。

ただし、春一番は時に天候を荒れさせ、急な気温の上昇による雪崩や、強風による事故を引き起こすこともあります。春の便りであると同時に、季節の変わり目でもあることを心に留めて、穏やかにお過ごしくださいね。

7. 立春の時期に食べたい縁起の良い食べ物

暦の上で春が始まる立春には、その訪れをお祝いするような、見た目にも華やかな食べ物がたくさんあります。昔ながらの風習というわけではありませんが、新しい季節の始まりを、美味しいものでお祝いするのも素敵な過ごし方ではないでしょうか。ここでは、立春の時期にぜひ味わいたい、縁起の良い食べ物や旬の味覚をご紹介します。

7.1 立春生菓子(桜餅やうぐいす餅)

立春が近づくと、和菓子屋さんの店先には、春の訪れを感じさせる色とりどりの「立春生菓子」が並び始めます。眺めているだけでも心が華やぐ、この時期ならではの和菓子を味わってみませんか。

春の和菓子の代表格といえば「桜餅」です。優しいピンク色のお餅と、桜の葉のしょっぱさが絶妙な組み合わせで、その香りをかぐだけで春の気分が高まります。実は、桜餅には関東風と関西風があるのをご存知でしたか?

| 種類 | 特徴 | 主な地域 |

|---|---|---|

| 関東風(長命寺) | 小麦粉などを混ぜた生地を薄く焼いた皮で、あんこを巻いたもの。クレープのような見た目です。 | 関東地方、東北地方など |

| 関西風(道明寺) | もち米を蒸して乾燥させた「道明寺粉」で作ったお餅で、あんこを包んだもの。おはぎのような、つぶつぶとした食感が楽しめます。 | 関西地方、中部地方、九州地方など |

もうひとつ、春を告げる和菓子として親しまれているのが「うぐいす餅」です。春告鳥(はるつげどり)とも呼ばれる鶯(うぐいす)の、美しい羽の色にちなんで名付けられました。やわらかな求肥(ぎゅうひ)であんこを包み、青大豆から作られた緑色のきな粉「うぐいす粉」をまぶしたお菓子です。その上品な甘さと優しい口当たりは、穏やかな春の陽気のようです。こうした春らしい和菓子は、見た目や名前からも季節の移ろいを感じさせ、新しい季節の始まりを祝う気持ちにそっと寄り添ってくれます。

7.2 立春大福や立春生カステラ

最近では、伝統的な和菓子だけでなく、お菓子屋さんが立春に合わせて作る新しい縁起菓子も人気を集めています。「立春大福」もその一つ。「大きな福」を呼ぶとされる大福は、それだけで縁起の良いお菓子です。この時期には、生命力あふれるよもぎを使った草大福や、ほんのり桜色のあんを使った大福などが「立春大福」として売り出されることがあります。

また、洋菓子店では「立春生カステラ」を見かけることも。卵をたっぷり使ったふわふわの生地は、まるで春の陽だまりのような温かみを感じさせます。立春の日に合わせて作られた特別なカステラで、季節の節目をお祝いするのも、暮らしのささやかな楽しみになりそう’mark>です。伝統にとらわれず、こうした新しい季節のスイーツを家族と味わうのも素敵ですね。

7.3 旬を迎える野菜や山菜

立春の頃は、厳しい冬を乗り越えた野菜や山菜が芽吹く季節でもあります。独特の苦みや香りを持つ春の味覚は、私たちの体に春のエネルギーを届けてくれます。

代表的な春の山菜といえば「ふきのとう」。雪解け間近の地面から力強く顔を出す姿は、生命力の象徴です。独特のほろ苦さは、まさに大人の味わい。天ぷらにすると、苦みが和らぎ香りが引き立ちます。細かく刻んで味噌と和えた「ふき味噌」は、ごはんのお供にぴったりです。

食卓をぱっと明るくしてくれる「菜の花」も、この時期に旬を迎えます。さっと茹でておひたしや辛子和えにするのが定番ですが、パスタや炒め物にしても美味しくいただけます。鮮やかな黄色は、目からも春を感じさせてくれますね。

春野菜が持つ独特の苦みや香りは、冬の間に縮こまっていた体に活力を与え、活動的にしてくれると言われています。ぜひ日々の食卓に、旬の恵みを取り入れてみてください。

| 食材 | 特徴 | おすすめの食べ方 |

|---|---|---|

| ふきのとう | 独特のほろ苦さと香り | 天ぷら、ふき味噌、おひたし |

| 菜の花 | 鮮やかな色とほのかな苦み | おひたし、和え物、パスタ、炒め物 |

| うど | シャキシャキした食感と爽やかな香り | 酢味噌和え、きんぴら、天ぷら、サラダ |

| せり | 春の七草の一つ。すっきりした香り | おひたし、和え物、鍋物、卵とじ |

お菓子から旬の野菜まで、立春の時期は五感で春の訪れを楽しめる美味しいものがたくさんあります。お気に入りの一品を見つけて、素敵な春の始まりをお祝いしてみてはいかがでしょうか。

8. 暮らしの中の立春 手紙で使える時候の挨拶や季語

暦の上で春が始まる立春は、私たちの暮らしの中にも様々な形で息づいています。とりわけ、言葉の世界では、季節の訪れを繊細に表現する美しい習慣が残されています。大切な方へお便りを書く際に使える時候の挨拶や、短い言葉に季節感を込める俳句の季語。暮らしに彩りを添える、立春にまつわる言葉の世界をのぞいてみませんか。

8.1 立春の候など時候の挨拶の例文

手紙の書き出しに使う時候の挨拶は、季節感を伝える素敵な日本の習慣です。立春の時期には、春の兆しを感じさせつつ、まだ残る寒さを気遣う言葉がよく使われます。改まったお手紙から、親しい方へのメッセージまで、状況に合わせて使い分けてみましょう。

ここでは、代表的な例文をいくつかご紹介しますね。

| 用途 | 時候の挨拶(例文) |

|---|---|

| 改まったお手紙に(漢語調) | 立春の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 余寒の候、〇〇様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。 |

| 親しい方へのお手紙に(口語調) | 暦の上では春を迎えましたが、まだ寒さの厳しい日が続いております。いかがお過ごしでしょうか。 春とは名ばかりの寒さが続きますが、お変わりありませんか。日だまりに、春の気配を感じるこの頃です。 |

ポイントは、「立春」という言葉で春の訪れを告げながらも、「余寒(よかん)」や「寒さ厳しき折」といった言葉を添えて、実際の気候に合わせた相手への心遣いを示すことです。ほんの少し春めいた日には「梅のつぼみもほころび始め」のような一文を加えても素敵ですね。

8.2 俳句で使われる立春の季語

五・七・五の短い言葉で季節を切り取る俳句。その中心となるのが「季語」です。立春は、春の季語の中でも特別な響きを持つ言葉として、多くの句に詠まれてきました。季語を知ることで、短い言葉に込められた季節の息吹をより深く感じられますよ。

立春の時期に使われる代表的な季語には、次のようなものがあります。

| 季語 | 読み方 | 簡単な意味 |

|---|---|---|

| 立春 | りっしゅん | 二十四節気の一つ。春が始まる日。 |

| 春立つ | はるたつ | 春が始まること。「立春」を和らげた大和言葉の表現。 |

| 春来る | はるきたる | 春がやって来ること。待ちわびた春への喜びが感じられる。 |

| 余寒 | よかん | 立春を過ぎてもなお残る寒さのこと。「残る寒さ」とも。 |

| 春浅し | はるあさし | 春になったばかりで、まだ春らしさが十分ではない頃合い。 |

例えば、江戸時代の俳人・松尾芭蕉は、旅の途中で立春を迎え、こんな句を詠んでいます。

「春もやゝ(やや) けしきととのふ 月と梅」

これは、「ようやく春らしい景色が整ってきたなあ。夜空には月、そして庭には梅の花が咲いて」という情景を詠んだ句です。まだ寒さの残る中、静かに訪れる春の気配を、月と梅という美しいモチーフで表現しています。こうした句に触れると、昔の人々が立春をいかに大切に感じていたかが伝わってきますね。

9. まとめ

今回は、春の始まりを告げる「立春」について詳しくご紹介しました。立春の日付が毎年少しずつ動くのは、太陽の黄道上の位置で決まり、うるう年で調整されるためです。厳しい寒さの中にも、春の気配が少しずつ感じられるこの季節。「立春大吉」のお札を飾ったり、旬の味覚を食卓に取り入れたりと、暮らしの中で季節の節目を意識することで、毎日がより味わい深いものになることでしょう。暦の上の春の訪れを、心穏やかにお祝いしてみてはいかがでしょうか。

コメント