一年で最も寒さが厳しくなる頃、「大寒」について詳しく知りたいと思いませんか。2026年の大寒は、1月20日から立春の前日である2月3日までの期間です。この記事では、大寒がいつにあたるのかはもちろん、その意味や由来、寒仕込みといった昔ながらの風習、大寒卵など旬の縁起の良い食べ物まで、わかりやすく解説します。厳しい季節を健やかに、そして心豊かに過ごすためのヒントとして、暮らしに役立つ情報をお届けします。

1. 2026年の大寒はいつからいつまで?

暦の上で、一年で最も寒さが厳しくなる頃とされる「大寒(だいかん)」。毎年耳にする言葉ですが、「今年はいつからいつまで?」と気になりますよね。まずは、2026年の大寒の期間について見ていきましょう。

1.1 2026年の大寒は1月20日から2月3日まで

2026年の大寒は、1月20日(火)から始まり、次の節気である「立春(りっしゅん)」の前日にあたる2月3日(火)までの約15日間続きます。「大寒」というと特定の一日を指すように思われがちですが、実は二十四節気(にじゅうしせっき)における期間を表す言葉なのです。この期間全体が、冬の寒さの頂点にあたります。

1.2 【一覧】2024年から2030年までの大寒はいつ?

大寒の日は、年によって1日ほど前後することがあります。近年の大寒がいつになるのか、一覧でご紹介しますね。お出かけの計画や、季節の準備の参考にしてみてください。

| 年 | 大寒の始まり(大寒) | 大寒の終わり(立春の前日) |

|---|---|---|

| 2024年 | 1月20日(土) | 2月3日(土) |

| 2025年 | 1月20日(月) | 2月2日(日) |

| 2026年 | 1月20日(火 ) | 2月3日(火) |

| 2027年 | 1月20日(火) | 2月3日(水) |

| 2028年 | 1月20日(木) | 2月3日(金) |

| 2029年 | 1月20日(金) | 2月2日(金) |

| 2030年 | 1月20日(日) | 2月3日(日) |

※上記の日付は、国立天文台の情報を基に作成しています。年によっては、1日ずれる可能性があります。

2. 大寒とは そもそもどんな日?

「大寒(だいかん)」という言葉を聞くと、思わずきゅっと身が縮むような、厳しい寒さを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。その名の通り、大寒は暦の上で一年で最も寒さが厳しくなる頃とされています。でも、ただ寒いだけの時期ではないのですよ。古くから伝わる日本の暦「二十四節気」のひとつで、冬の終わりと春の訪れを告げる、大切な節目でもあるのです。ここでは、大寒がそもそもどのような日なのか、その意味や由来をひもといていきましょう。

2.1 一年で最も寒さが厳しいとされる時期

大寒は、二十四節気の「小寒(しょうかん)」と「立春(りっしゅん)」の間にあたり、例年1月20日頃から2月3日頃までの約15日間を指します。この期間は、全国的に気温が最も低くなる季節。北国では厳しい雪や氷に閉ざされ、その他の地域でも冷たい風が吹き、霜が降りるなど、冬本番の寒さを実感する日々が続きます。

もちろん、実際の天候は年によって異なりますが、暦の上ではこの大寒の時期が寒さの頂点とされています。この厳しい寒さを乗り越えれば、暖かい春がもうすぐそこまで来ている、という希望を感じさせてくれる季節でもあるのですね。

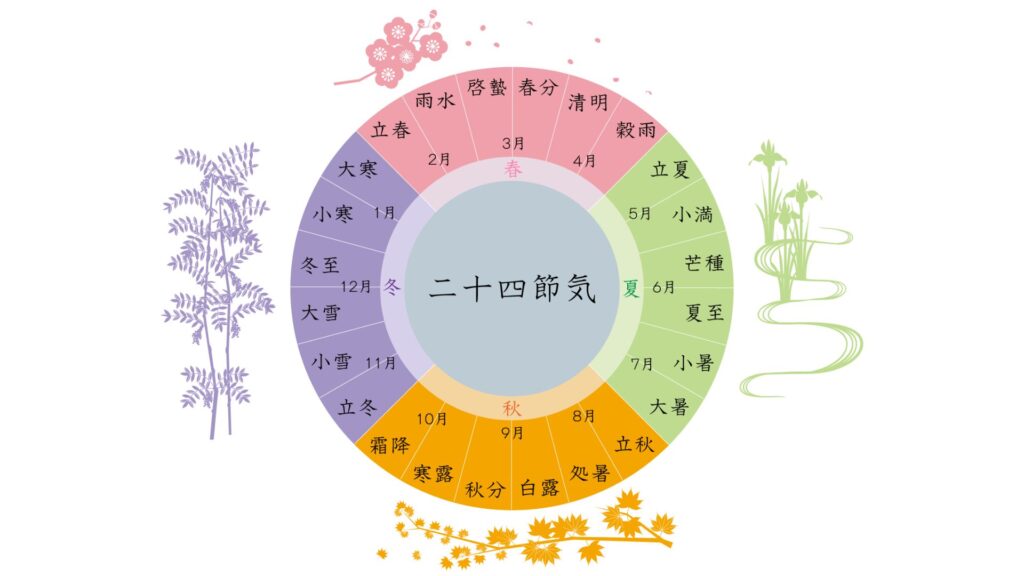

2.2 二十四節気の最後の節気

大寒は、「二十四節気(にじゅうしせっき)」の24番目、つまり最後の節気にあたります。二十四節気とは、太陽の動きをもとに1年を24等分し、それぞれに季節を表す名前を付けたものです。春の「立春」から始まり、季節の繊細な移ろいを私たちに教えてくれます。

その締めくくりとなるのが大寒です。春の始まりである「立春」の直前にあたり、長く厳しい冬の終わりと、新しい季節の始まりを告げる重要な節目としての役割を担っています。この時期を過ぎると、暦の上では春が始まります。

| 季節 | 二十四節気 | 意味 |

|---|---|---|

| 冬 | 小寒(しょうかん) | 寒さが本格的になる頃。「寒の入り」とも呼ばれます。 |

| 冬 | 大寒(だいかん) | 一年で最も寒さが厳しくなる頃。二十四節気の最後です。 |

| 春 | 立春(りっしゅん) | 暦の上で春が始まる日。二十四節気の始まりです。 |

2.3 大寒の決め方と由来

「大寒」の日付は、毎年少しずつ変わることがあります。これは、誕生日などとは違い、天文学に基づいた方法で決められているためです。その決め方の鍵となるのが「太陽黄経」という考え方です。

2.3.1 太陽黄経300度

少し難しく聞こえるかもしれませんが、「太陽黄経(たいようこうけい)」とは、地球から見た太陽が天球上を移動する道を360度に分け、その位置を示す座標のようなものです。

二十四節気では、太陽が春分点にあるときを0度とし、そこから15度進むごとに新しい節気に入ると定めています。そして、太陽黄経が300度に達したその日を「大寒」の初日としています。この天文学的な計算に基づいて日付が決定されるため、毎年同じ日になるとは限らないのですね。(参考:国立天文台 暦計算室)

このように、大寒は単なる季節の目安というだけでなく、太陽の運行という宇宙の大きなリズムに連動した、特別な意味を持つ日なのです。

3. 大寒の時期に行われる伝統的な風習や行事

一年で最も寒さが厳しくなる大寒。昔の人々は、この厳しい寒さをただ耐え忍ぶのではなく、むしろ積極的に活かして、心身を鍛えたり、特別な仕込みものをしたりと、暮らしの中に様々な知恵を取り入れてきました。ここでは、大寒の時期ならではの伝統的な風習や行事をご紹介します。季節の移ろいを感じながら、日々の暮らしに彩りを添えてみませんか。

3.1 寒稽古

キーンと張り詰めた空気の中で行われる「寒稽古(かんげいこ)」は、大寒の時期を象徴する光景のひとつです。これは、一年で最も寒い時期に、武道や芸事の稽古に励む日本の伝統的な習慣です。厳しい寒さに身を置くことで、技術の上達はもちろん、精神力を鍛え、克己心(こっきしん)を養うことを目的としています。

柔道や剣道、空手といった武道では、早朝の凍えるような道場や屋外で稽古が行われることもあります。また、書道や謡(うたい)など、静けさの中で集中力を高める芸事においても、この時期に特別な稽古が行われることがあります。寒さに打ち克ち、己と向き合う姿は、見る人の心にも響くものがありますね。

3.2 寒中見舞いを出す時期

「寒中見舞い」は、寒い季節に相手の健康を気遣い、お互いの近況を報告しあう季節の挨拶状です。松の内(1月7日まで、地域によっては15日まで)が明けてから立春(2月4日頃)までの間に出すのが一般的とされています。

つまり、大寒の期間(1月20日頃~2月3日頃)は、まさに寒中見舞いを出すのにぴったりの時期なのです。年賀状を出しそびれてしまった方へのお返事や、喪中で年始のご挨拶を控えた方へのご挨拶としても使うことができます。厳しい寒さが続く毎日だからこそ、心温まる一通りの手紙が、より一層嬉しく感じられることでしょう。

| 期間 | 説明 |

|---|---|

| 始まり | 松の内が明けてから(一般的に1月8日以降) |

| 終わり | 立春の前日まで(2月3日頃まで) |

より詳しい時期や書き方については、日本郵便株式会社のウェブサイトも参考になりますよ。

3.3 寒仕込み

大寒の厳しい寒さは、実は食品づくりにおいて大きな恵みとなります。この時期の低温を利用して食品を仕込むことを「寒仕込み(かんじこみ)」と呼びます。気温が低いため雑菌が繁殖しにくく、空気が澄んでいるため、長期保存する発酵食品づくりに最適な環境なのです。低温でゆっくりと時間をかけて発酵・熟成させることで、味わい深い逸品が生まれます。

3.3.1 味噌や醤油の仕込み

「手前味噌」という言葉があるように、かつては多くの家庭で味噌が手作りされていました。特に大寒の時期に仕込む「寒仕込み味噌」は、雑菌の心配が少なく、失敗しにくいと言われています。低い温度でじっくりと発酵が進むことで、塩角(しおかど)がとれたまろやかな口あたりと、豊かなうま味と香りをを持つ美味しい味噌に仕上がるのです。醤油も同じように、この時期に仕込みを行う蔵元が多くあります。

3.3.2 日本酒の寒造り

日本酒造りにおいても、この時期は最も重要な季節です。「寒造り(かんづくり)」と呼ばれる冬場の酒造りは、大寒の頃に最盛期を迎えます。大寒の時期に汲んだ清らかな水は「寒の水」と呼ばれ、酒造りに最も適しているとされています。低温でゆっくりと発酵させることで、酵母の働きが穏やかになり、きめ細やかで澄んだ味わいの、香り高いお酒が生まれるのです。全国の酒蔵では、杜氏(とうじ)たちが丹精込めて新酒の仕込みにあたっています。

4. 大寒の時期に食べたい縁起の良い食べ物

一年で最も寒い大寒の時期。昔の人々は、この時期ならではの旬の食材をいただくことで体に栄養を取り入れ、厳しい寒さを乗り越えてきました。旬の恵みには、おいしさだけでなく、私たちの心と体を元気にしてくれる力が秘められています。ここでは、大寒の時期にぜひ味わいたい、縁起が良くておいしい食べ物をご紹介しますね。

4.1 栄養満点の大寒卵(寒卵)

「大寒卵(かんたまご)」という言葉を耳にしたことはありますか?これは、大寒の初日から立春までの間に産まれた鶏の卵のことです。この時期の卵は、風水の世界では金運を呼び込む縁起物として知られています。

寒い時期、鶏は水を飲む量が減り、その分エサをたくさん食べて栄養を蓄えようとします。そのため、この時期に産まれる卵は滋養が豊富になるといわれているのですよ。濃厚で味わい深い大寒卵を食べると、その年は健康に恵まれ、金運にも恵まれると信じられてきました。まずはシンプルに、卵かけご飯やゆで卵で、その力強い味わいを堪能してみてはいかがでしょうか。

4.2 脂がのった寒ブリ

冬の味覚の王様ともいえる「寒ブリ」。産卵を控えたブリが、栄養をたっぷり蓄えて南下してくるのがちょうどこの時期にあたります。そのため、一年で最も脂がのって、とろけるようなおいしさを楽しめるのです。

また、ブリは成長するにつれて名前が変わる「出世魚」としても有名ですね。そのことから、立身出世を願う縁起の良い魚とされています。ご家族の成功や発展を願いながら、お刺身や照り焼き、ブリ大根などでいただくのも素敵です。DHAやEPAといった栄養素も豊富で、健康維持にも嬉しい食材ですよ。

4.3 うま味が凝縮された寒シジミ

「寒シジミは目薬、土用シジミは腹薬」ということわざがあるように、冬のシジミは栄養価が非常に高いことで知られています。冷たい水の中で育つことで身がぎゅっと引き締まり、うま味成分であるコハク酸や、肝臓の働きを助けることで知られるオルニチンが豊富に含まれるようになります。

じんわりと体に染みわたるような、深い味わいのお味噌汁は格別のおいしさ。鉄分やビタミンB12も多いため、貧血気味の方や疲れが気になる方にもぴったりの食材です。旬の恵みが詰まった一杯で、体の内側から元気を取り戻しましょう。

4.4 体を温める甘酒

寒い日にふーふーしながらいただく温かい甘酒は、心も体もほっとさせてくれますね。米麹から作られる甘酒は、ビタミンB群やアミノ酸、ブドウ糖などが豊富に含まれていることから「飲む点滴」とも呼ばれるほど栄養満点な飲み物です。

体を芯からぽかぽかに温めてくれるだけでなく、腸内環境を整えたり、疲労を回復させたりする効果も期待できます。米麹が原料の甘酒はアルコール分を含まないので、朝やおやつの時間にも安心して楽しめますよ。お好みで少し生姜のすりおろしを加えると、さらに体が温まり、風味も豊かになります。

5. 大寒の時期の過ごし方と健康管理のポイント

一年で最も寒さが厳しい大寒の時期。冷たい風や乾燥した空気は、私たちの心と体に少しずつ影響を与えます。だからこそ、この時期はいつも以上に自分自身をいたわり、あたたかく過ごす工夫を取り入れたいものですね。ここでは、健やかに冬を乗り切るための、暮らしのヒントをいくつかご紹介します。

5.1 体を冷やさない服装の工夫

大寒の時期の寒さ対策で最も大切なのは、体を冷やさないことです。特に、「首」「手首」「足首」の三つの首を温めることは、効率よく体全体を温めるのにとても効果的だといわれています。マフラーやネックウォーマー、手袋、厚手の靴下やレッグウォーマーなどを上手に活用してみましょう。

また、厚手のものを一枚着るよりも、薄手のものを重ね着する方が、衣服の間に空気の層ができて保温効果が高まります。肌に直接触れるインナーには、吸湿発熱素材などの機能性インナーを選ぶのもおすすめです。屋外の厳しい寒さと、暖房の効いた室内との温度差に対応できるよう、カーディガンやストールなど、さっと脱ぎ着できるアイテムを一枚加えると、体温調節がしやすくなり快適に過ごせますよ。

5.2 乾燥対策と感染症予防

大寒の頃は、気温の低さに加えて空気の乾燥もピークを迎えます。空気が乾燥すると、のどや鼻の粘膜のバリア機能が低下し、風邪やインフルエンザなどのウイルスに感染しやすくなってしまいます。

お部屋の中では、加湿器を使ったり、濡らしたタオルを干したりして、適切な湿度を保つように心がけましょう。厚生労働省も、感染症予防のために室内では適切な湿度(50~60%)を保つことを推奨しています。(参考:厚生労働省「インフルエンザQ&A」)

また、適切な湿度を保ち、体の内と外からうるおいを保つことも大切です。のどの渇きを感じる前に、白湯や常温のお水などでこまめに水分補給をしましょう。もちろん、基本となる手洗いやうがいも、いつも以上に丁寧に行いたいですね。お肌の乾燥が気になるときは、保湿クリームでやさしくケアしてあげるのも忘れずに。

5.3 冬の土用期間の過ごし方

大寒の時期は、立春の前日までの約18日間続く「冬の土用」と重なります。土用は季節の変わり目にあたり、心や体の調子が揺らぎやすい時期とされています。昔から、土用の期間中は新しいことを始めたり、土を動かしたりするのは避けた方が良いといわれてきました。

慌ただしく動くよりも、心と体をゆっくり休め、春に向けてエネルギーを蓄える期間と捉えてみてはいかがでしょうか。読書をしたり、好きな音楽を聴いたり、あたたかいお風呂にゆっくり浸かったり。自分のための時間を大切にしながら、穏やかに過ごすのがおすすめです。来る春に向けて、お部屋の片付けや身の回りの整理整頓をするのも良いですね。

| 冬の土用に避けたほうが良いとされること | 冬の土用におすすめの過ごし方 |

|---|---|

| 土いじりや草むしり | 体のメンテナンス(マッサージ、温泉など) |

| 新しいことの開始(就職、開店、結婚など) | 次の季節に向けた計画や準備 |

| 家や土地に関する大きな決断(新築、増改築、引っ越し) | ゆっくりと休息をとり、心身をいたわる |

無理をせず、ゆったりとした気持ちで過ごすことが、この時期を健やかに乗り切るための何よりの秘訣かもしれません。

6. 大寒に関連する二十四節気

一年を24の季節に分けた「二十四節気(にじゅうしせっき)」は、私たちの暮らしに寄り添い、繊細な季節の移ろいを教えてくれる古人の知恵です。大寒は、その二十四節気の最後を飾る大切な節目。厳しい寒さの先にある春へと、季節のバトンをつなぐ役割を担っています。ここでは、大寒の前後に訪れる節気との関係をみていきましょう。

6.1 大寒の前の節気「小寒」

大寒のひとつ前にめぐってくるのが「小寒(しょうかん)」です。例年1月5日頃にあたり、「寒の入り」とも呼ばれ、この日から寒さが一段と厳しくなるとされています。「小さい寒さ」と書きますが、冬の寒さが本格化する大切な合図です。

この小寒から大寒を経て、次の立春の前日まで続く約30日間を「寒の内(かんのうち)」と呼び、一年で最も寒い時期とされています。寒中見舞いを出し始めるのも、この小寒からが一般的。厳しい季節ですが、旬の味覚を楽しんだり、暖かい部屋で手仕事に励んだりと、丁寧な暮らしを心がけたい時期ですね。

6.2 大寒の次の節気「立春」

厳しい大寒の時期が終わると、いよいよ待ちに待った「立春(りっしゅん)」がやってきます。例年2月4日頃にあたり、暦の上ではこの日から春が始まります。

実は、大寒の期間が終わる最後の日が「節分」であり、その翌日が「立春」なのです。節分に豆まきをして邪気を払い、新しい季節である春を清々しい気持ちで迎える、というわけですね。この流れを知ると、昔ながらの行事がより一層味わい深く感じられます。

立春とはいっても、まだまだ寒さが残る時期です。それでも、ふとした瞬間の日差しの暖かさや、梅のつぼみが少しずつ膨らんでくる様子に、春の足音を感じられることでしょう。凍てつくような寒さの大寒を乗り越えたからこそ感じられる、小さな春の兆しは、私たちの心に温かい光を灯してくれます。

大寒の前後の季節の流れをまとめると、次のようになります。

| 節気 | 時期の目安(例年) | 季節の様子や特徴 |

|---|---|---|

| 小寒(しょうかん) | 1月5日頃 | 寒の入り。寒さが本格化し始める。 |

| 大寒(だいかん) | 1月20日頃 | 一年で最も寒さが厳しい時期。二十四節気の最後。 |

| 立春(りっしゅん) | 2月4日頃 | 暦の上での春の始まり。新しい季節のスタート。 |

より詳しく二十四節気についてお知りになりたい方は、国立天文台のウェブサイトも参考になりますよ。

7. まとめ

一年で最も寒さが厳しいとされる「大寒」。2026年は1月20日から、春の訪れを告げる立春の前日、2月3日まで続きます。厳しい寒さの時期ではありますが、この時期に産まれる「大寒卵」をはじめ、旬の味覚には栄養がたっぷり詰まっています。昔ながらの知恵に倣い、体を温める食事や服装を工夫しながら、心穏やかに過ごしてみませんか。この季節ならではの静けさと恵みを味わい、あたたかな春の訪れを待ちましょう。

コメント