北風が冷たさを増し、本格的な冬の訪れを感じる頃。二十四節気のひとつ「小雪(しょうせつ)」について、気になったことはありませんか。2025年の小雪は11月22日です。この記事では、小雪の正確な日付や期間、言葉の由来や意味をわかりやすく解説します。あわせて、この時期ならではの旬の味覚や、心も体もあたたまる暮らしのヒントをご紹介。季節の移ろいに寄り添い、毎日を豊かに過ごすきっかけになれば幸いです。

1. 2025年の小雪はいつ?

暦の上では冬が始まり、日に日に寒さが増してくるこの季節。ふとカレンダーに目をやると「小雪(しょうせつ)」という言葉を見つけ、本格的な冬の訪れを感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。慌ただしい毎日の中でも、こうした季節の節目を意識すると、暮らしに彩りが生まれるような気がしますね。

ここでは、気になる2025年の小雪がいつなのか、そしてその期間について詳しくご紹介します。

1.1 2025年の小雪は11月22日

2025年の「小雪」は、11月22日(土)です。

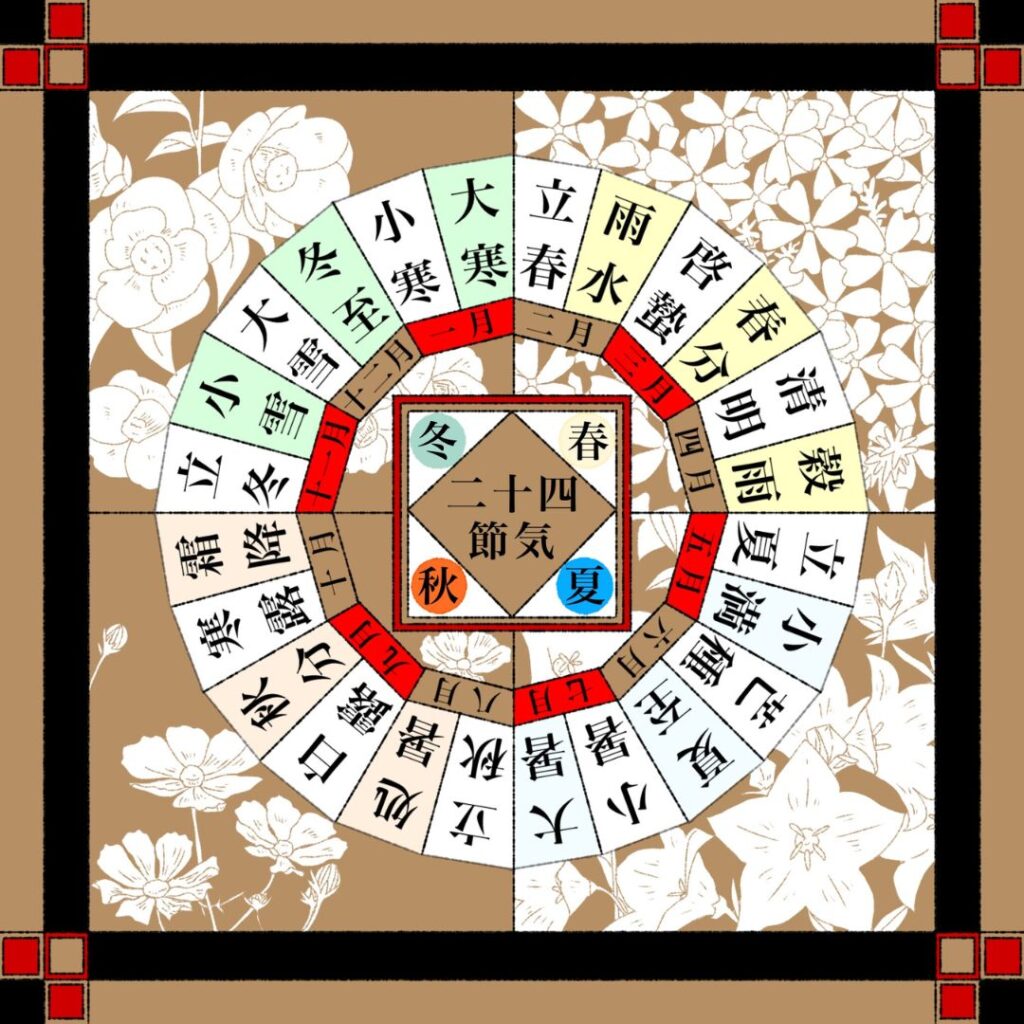

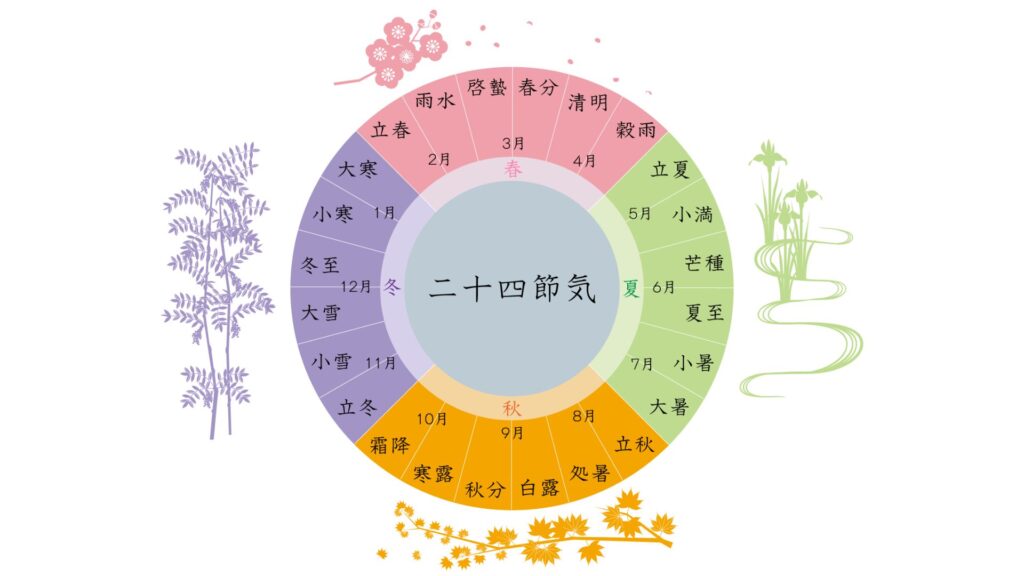

小雪は、太陽の動きをもとに1年を24等分した「二十四節気(にじゅうしせっき)」のひとつ。毎年同じ日になるわけではなく、天文学的な計算によって決められます。具体的には、太陽が黄経240度の点を通過する瞬間を含む日とされており、そのため年によって1日ほど日付が前後することがあるのですよ。

1.2 小雪の期間はいつからいつまで

二十四節気には、その日1日を指す場合と、次の節気が始まる前日までの約15日間を指す場合があります。「小雪」の期間は、2025年11月22日(土)から、次の節気である「大雪(たいせつ)」が始まる前日の12月6日(土)までとなります。

この約2週間の間に、北国からは雪の便りが届き始め、平野部でも冷たい木枯らしが吹くようになります。冬の足音がすぐそこまで聞こえてくるような、そんな季節ですね。

1.3 過去と未来の小雪の日付一覧

「去年はいつだったかしら?」「来年は?」そんな疑問にお答えするために、過去と未来の小雪の日付を一覧にまとめました。手帳やカレンダーに書き込んで、季節の移ろいを感じる目安にしてみてはいかがでしょうか。

| 年 | 小雪の日付 |

|---|---|

| 2020年 | 11月22日 |

| 2021年 | 11月22日 |

| 2022年 | 11月22日 |

| 2023年 | 11月22日 |

| 2024年 | 11月22日 |

| 2025年 | 11月22日 |

| 2026年 | 11月22日 |

| 2027年 | 11月22日 |

| 2028年 | 11月22日 |

| 2029年 | 11月22日 |

| 2030年 | 11月22日 |

出典:国立天文台暦計算室

こうして見ると、小雪は11月22日になることが多いですね。毎年この日を目安に、少しずつ冬を迎える準備を始めてみるのも素敵です。

2. 小雪とは 意味や由来をわかりやすく解説

「小雪(しょうせつ)」という言葉の響きには、どこか繊細で美しい冬の始まりが感じられますね。カレンダーでこの文字を見かけると、そろそろ本格的な冬支度を考え始める方も多いのではないでしょうか。ここでは、小雪がどのような季節なのか、その意味や由来をひもといていきましょう。

2.1 小雪の読み方と意味

小雪は「しょうせつ」と読みます。その名の通り、「雪が降り始める頃」という意味を持っています。ただし、この時期に降る雪は、山間部を除いてはまだ積もるほどではなく、ちらちらと舞うような淡雪であることがほとんどです。そのため、「少ない雪」や「わずかな雪」といったニュアンスが含まれています。

冷たい風が吹き、冬の気配が日に日に濃くなっていく季節。本格的な冬の訪れを前に、心と体の準備を始めるのにぴったりの時期が小雪なのです。陽の光は弱まり、夜が長くなっていく中で、あたたかいお茶を淹れてほっと一息つきたくなる、そんな季節のしるしでもあります。

2.2 二十四節気における小雪の位置づけと由来

小雪は、1年を24に分けた季節のしるしである「二十四節気(にじゅうしせっき)」の20番目にあたります。二十四節気は、もともと古代中国で農業の目安として作られた暦で、太陽の黄道上の位置によって季節を区切っています。

季節の巡りの中で、小雪は冬の始まりを告げる「立冬(りっとう)」と、本格的な冬となる「大雪(たいせつ)」の間にあたります。秋が終わり、冬へと季節が移り変わっていく大切な節目なのです。北国からは初雪の便りが届き始め、南の地方でも紅葉が見頃を終えて、冬枯れの景色が広がり始めます。

2.3 小雪をさらに細かく分けた七十二候

二十四節気をさらに約5日ずつ3つの季節に分けたものを「七十二候(しちじゅうにこう)」と呼びます。自然の小さな変化に目を向け、季節の移ろいを肌で感じるための暦で、その名前も詩的で美しいものばかりです。小雪の時期は、次のような三つの候に分けられています。

| 候 | 読み方 | 意味 |

|---|---|---|

| 初候:虹蔵不見 | にじかくれてみえず | 陽の光が弱まり、虹を見かけなくなる頃 |

| 次候:朔風払葉 | きたかぜこのはをはらう | 冷たい北風が木の葉をすっかり吹き払う頃 |

| 末候:橘始黄 | たちばなはじめてきばむ | 橘の実が黄色く色づき始める頃 |

(参考:国立天文台「二十四節気」)

2.3.1 初候 虹蔵不見(にじかくれてみえず)

小雪が始まる頃、11月22日~26日頃にあたります。夏のにわか雨の後に見られたような鮮やかな虹は、この時期になるとあまり見られなくなります。空気が乾燥し、日差しも弱まるため、虹が現れる条件がそろいにくくなるのです。空気が澄みわたり、冬の静けさが深まっていくのを感じる季節です。

2.3.2 次候 朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)

11月27日~12月1日頃にあたります。「朔風」とは北風のこと。「木枯らし」とも呼ばれる冷たい北風が、木々に残っていた葉をすっかり吹き飛ばしてしまう様子を表しています。舞い散った落ち葉が地面を覆い、まるで絨毯のよう。本格的な冬の到来を肌で感じる頃ですね。

2.3.3 末候 橘始黄(たちばなはじめてきばむ)

12月2日~6日頃にあたります。橘(たちばな)は、古くから日本に自生する柑橘類の一種です。寒さが増すこの時期に、その実が美しい黄色に色づき始める様子を表現しています。冬でも青々とした葉をつける常緑樹の橘が、黄色い実をつける姿は、どこかあたたかな気持ちにさせてくれます。

3. 小雪の時期の気候と過ごし方

暦の上では冬が始まり、日に日に冬の気配が色濃くなっていく小雪の頃。北国からは雪の便りが聞こえ始め、冷たい木枯らしが冬の訪れを告げます。とはいえ、まだ本格的な寒さが続くわけではなく、穏やかな日差しが心地よい「小春日和(こはるびより)」に恵まれることも。そんな季節の変わり目である小雪の時期を、健やかに、そして豊かに過ごすためのヒントをお届けします。

3.1 この時期の気候と服装の目安

小雪の頃は、西高東低の冬型の気圧配置が強まり、ぐっと冷え込む日が増えてきます。特に朝晩の気温は大きく下がり、吐く息が白くなることも珍しくありません。日中は日差しがあれば暖かく感じられても、風が吹くと体感温度はぐっと下がります。

この時期の服装は、温度調整がしやすい「重ね着」が基本です。ウールのセーターやカーディガン、薄手のダウンベストなどを上手に活用しましょう。外出の際には、風を通しにくい素材のコートを羽織り、首元を温めるストールやマフラー、手袋なども準備しておくと安心です。お出かけ先や時間帯に合わせて、上手に脱ぎ着して快適にお過ごしくださいね。

3.2 冬支度を始めるのに最適な時期

本格的な冬の寒さがやってくる前に、お家の冬支度を少しずつ始めてみてはいかがでしょうか。年末の慌ただしい時期を避けて、今のうちから準備を進めておくと、心にも時間にもゆとりが生まれます。

例えば、こんな冬支度がおすすめです。

- こたつやストーブ、加湿器などの暖房器具の点検・掃除

- 羽毛布団や厚手の毛布などを出して、天気の良い日に干しておく

- コートやセーターなど、冬物の衣類をクローゼットの手前に移動させる

- 窓に断熱シートを貼ったり、厚手のカーテンに替えたりして、お部屋の寒さ対策をする

ひとつひとつ丁寧に行う冬支度は、暮らしを慈しむ豊かな時間にもなります。温かいお茶でも飲みながら、ゆっくりと取り組んでみてくださいね。

3.3 小雪の時期に旬を迎える食べ物

自然の恵みが豊かなこの季節。寒さの中で栄養をたっぷりと蓄えた旬の食材は、味も濃く、私たちの体を内側から温めてくれます。美味しい旬のものを食卓に取り入れて、来るべき冬に備えましょう。

3.3.1 旬の野菜

小雪の頃は、鍋物や煮物にぴったりの根菜類や葉物野菜が豊富です。体を温める効果が期待できる野菜も多いので、日々の食事に積極的に取り入れたいですね。

| 野菜の名前 | 特徴やおすすめの食べ方 |

|---|---|

| 白菜 | 鍋物には欠かせない冬野菜の代表格。クリーム煮や、豚肉との重ね蒸しなどもおすすめです。 |

| 大根 | みずみずしく甘みが増す時期。ふろふき大根やおでんの具材に。葉も栄養豊富なので、炒め物やふりかけにすると無駄なくいただけます。 |

| ほうれん草 | 鉄分やビタミンが豊富。おひたしや胡麻和え、バターソテーなど、さまざまな料理で活躍します。 |

| 春菊 | 独特の香りが魅力。すき焼きや鍋物に入れると、風味が豊かになります。天ぷらにするのも美味しいですよ。 |

| 長ねぎ | 甘みととろみが増してくる時期。焼いて甘さを引き出したり、薬味としてだけでなく、鍋の主役としても楽しめます。 |

3.3.2 旬の魚介類

海水温が下がることで、身が引き締まり脂がのった美味しい魚介類も旬を迎えます。お刺身はもちろん、照り焼きや鍋料理など、様々な調理法で旬の味覚を堪能しましょう。

| 魚介類の名前 | 特徴やおすすめの食べ方 |

|---|---|

| ぶり | 「寒ぶり」として知られ、脂がのって最も美味しい季節。お刺身やぶり大根、照り焼きが定番です。 |

| ひらめ | 淡白で上品な味わいの白身魚。昆布締めやムニエルにすると、旨みが引き立ちます。 |

| あんこう | 「東のあんこう、西のふぐ」と称される冬の味覚。淡白な身と濃厚な肝を使ったあんこう鍋は絶品です。 |

| 牡蠣(かき) | 「海のミルク」と呼ばれるほど栄養満点。カキフライや土手鍋、炊き込みご飯など、楽しみ方が豊富です。 |

| ずわいがに | 冬の味覚の王様。11月頃に漁が解禁される地域が多く、まさに旬の味。茹でたり焼いたり、鍋にしたりと、存分に味わいたいですね。 |

4. 小雪の頃の風習や行事

暦の上では冬が始まり、少しずつ寒さが身にしみる小雪の季節。この時期になると、日本各地で冬を迎えるための準備が始まります。昔から受け継がれてきた丁寧な手仕事や、冬の訪れを告げる美しい風景は、私たちの心にあたたかな灯りをともしてくれるようです。ここでは、小雪の頃ならではの風習や行事をご紹介します。

4.1 大根干しなど保存食の準備

気温がぐっと下がり、空気が乾燥する小雪の時期は、保存食を作るのに最適な季節です。特に、この時期に収穫される大根や白菜は、寒さにあたることで甘みが増し、おいしさが凝縮されます。冬の寒さを利用した、昔ながらの暮らしの知恵に触れながら、ご家庭で冬の味覚を仕込んでみるのはいかがでしょうか。

代表的なものが、冬の食卓に欠かせない「たくあん漬け」のための大根干しです。軒先やベランダにずらりと大根が吊るされる光景は、この時期ならではの風物詩。また、渋柿を干して甘い「干し柿」を作ったり、霜が降りて柔らかくなった白菜で「白菜漬け」を仕込んだりするのも、この頃の手仕事です。手間ひまかけて作る保存食は、厳しい冬を乗り切るための備えであると同時に、季節の恵みをいただく喜びも教えてくれます。

4.2 地域ごとの冬の風物詩

小雪の頃には、本格的な冬に備えるための美しい営みや、活気あふれる行事が各地で見られます。どれも季節の移ろいを感じさせてくれる、日本の豊かな文化のひとつです。

| 風物詩・行事 | どのようなもの? | 主な地域・場所 |

|---|---|---|

| 雪吊り(ゆきつり) | 雪の重みで木の枝が折れるのを防ぐため、縄で枝を吊る冬支度。円錐状に張られた縄が作り出す幾何学的な美しさは、冬の庭園を彩る芸術品です。 | 石川県の兼六園、東京都の六義園など |

| 酉の市(とりのいち) | 11月の酉の日に行われる、開運招福や商売繁盛を願うお祭り。縁起物の「熊手」を求める人々で境内は大変な賑わいを見せます。 | 東京都の鷲神社、新宿の花園神社など関東地方が中心 |

| こも巻き | 松の木を害虫から守るために、幹に藁(わら)で編んだ「こも」を巻きつける作業。春先にこもごと虫を駆除する、江戸時代から続く伝統的な手法です。(環境省 皇居外苑のページで詳しく解説されています) | 皇居外苑や各地の日本庭園など |

| イルミネーション | 現代の冬の風物詩。小雪の頃からクリスマスや年末にかけて、全国各地でイルミネーションが点灯し始め、澄んだ冬の夜空を幻想的に彩ります。 | 全国の主要都市やテーマパークなど |

こうした伝統的な風習や新しいイベントは、来るべき冬に備え、心豊かに過ごすための大切な準備といえるかもしれません。お近くの冬支度の様子に目を向けたり、少し足を延ばして季節の行事を楽しんだりするのも、この時期ならではの素敵な過ごし方ですね。

5. 小雪の前後の二十四節気

季節の移ろいを繊細な言葉で知らせてくれる二十四節気。小雪という季節の節目を知ると、その前後にどんな季節が待っているのかも気になりますよね。ここでは、小雪の前の「立冬(りっとう)」と、次の「大雪(たいせつ)」についてご紹介します。暦の流れを知ることで、日々の暮らしがもっと味わい深くなるかもしれません。

5.1 小雪の前の節気「立冬」

小雪のひとつ前にめぐってくるのが「立冬(りっとう)」です。毎年11月7日頃にあたり、暦の上ではこの日から冬が始まるとされています。

まだ紅葉が美しい時期ではありますが、朝晩の空気はきりりと冷たくなり、木枯らしが吹き始めるのもこの頃。日差しはあたたかくても、ふとした瞬間に冬の気配を感じることが増えるのではないでしょうか。コートやマフラーなど、冬の装いの準備を意識し始める季節ですね。立冬で始まった冬が、小雪の頃になると、いよいよ深まっていくのです。

5.2 小雪の次の節気「大雪」

小雪の次に訪れるのは「大雪(たいせつ)」です。毎年12月7日頃にあたり、その名の通り、雪が本格的に降り始める頃を意味します。

北国や山々ではすっかり雪景色となり、平野部でも雪がちらつく日が増えてきます。動物たちが冬ごもりを始め、世の中がしんと静まり返るような、本格的な冬の到来を感じさせる節気です。小雪でわずかに見られた雪が、いよいよ本格的になるのが大雪の頃。年末に向けて忙しくなる時期ですが、窓の外の景色に季節の歩みを感じながら、あたたかくして過ごしたいものですね。

小雪と、その前後の節気の特徴を一覧にまとめました。季節が少しずつ進んでいく様子がよくわかります。

| 季節の区分 | 二十四節気 | 日付の目安 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 小雪の前 | 立冬(りっとう) | 11月7日頃 | 暦の上で冬が始まる日。冬の気配が感じられ始める。 |

| 当節気 | 小雪(しょうせつ) | 11月22日頃 | わずかに雪が降り始める頃。冬の寒さが深まってくる。 |

| 小雪の後 | 大雪(たいせつ) | 12月7日頃 | 雪が本格的に降り始める頃。厳しい寒さが訪れる。 |

より詳しい日付については、国立天文台暦計算室のウェブサイトも参考にしてみてくださいね。

6. まとめ

今回は、二十四節気のひとつ「小雪」がいつ訪れるのか、その意味や季節の過ごし方についてご紹介しました。2025年の小雪は11月22日です。この時期は、北国から雪の便りが届き始める頃。本格的な冬の到来を前に、旬の味覚を味わったり、大根を干したりと、丁寧な手仕事で冬支度を始めるのにぴったりの季節といえるでしょう。移ろう季節の気配を感じながら、あたたかく穏やかな毎日をお過ごしくださいね。

コメント