秋が深まり、少しずつ冬の気配が近づいてくる11月。この記事では、「11月といえば」をテーマに、紅葉狩りなどの風物詩から七五三といった伝統行事、旬の味覚、手紙に使える季語、見頃を迎える花まで、知っておきたい情報を一覧でご紹介します。

1. 11月は晩秋から初冬へ移ろう季節

10月までの賑やかな空気が少し落ち着き、穏やかな時間が流れる11月。木々の葉は赤や黄色に染まりきって錦の絨毯のように地面を飾り、吹く風は日ごとに冷たさを増していきます。秋の深まりを存分に味わいながらも、ふと冬の気配を感じる、そんな季節の変わり目が11月です。

晩秋から初冬へと移ろう、一年で最も美しい季節のひとつともいえるでしょう。空は高く澄みわたり、散歩をするにも心地よい日が多いですが、朝晩の冷え込みに冬の訪れを実感する日も増えてきます。この章では、そんな11月の季節の特徴や、昔ながらの暦について、ゆっくりと紐解いていきます。

1.1 秋の終わりと冬の始まりを告げる「霜月(しもつき)」

11月の和風月名(旧暦での月の呼び名)は「霜月(しもつき)」といいます。その名の通り、朝晩の冷え込みで霜が降り始める月であることが由来とされています。他にも、収穫を終えた月を意味する「食物月(おしものづき)」が変化したという説や、神無月(10月)に出雲へ行っていた神々が戻られる「神帰月(かみかえりづき)」が転じたという説など、諸説あります。

どの説をとっても、秋の収穫が終わり、冬の訪れを感じさせる趣深い呼び名ですね。忙しい毎日の中でも、ふと窓の外を見て「ああ、もう霜月の頃か」と感じるだけで、心が少し豊かになるような気がしませんか。

1.2 暦の上での11月 二十四節気で見る季節の歩み

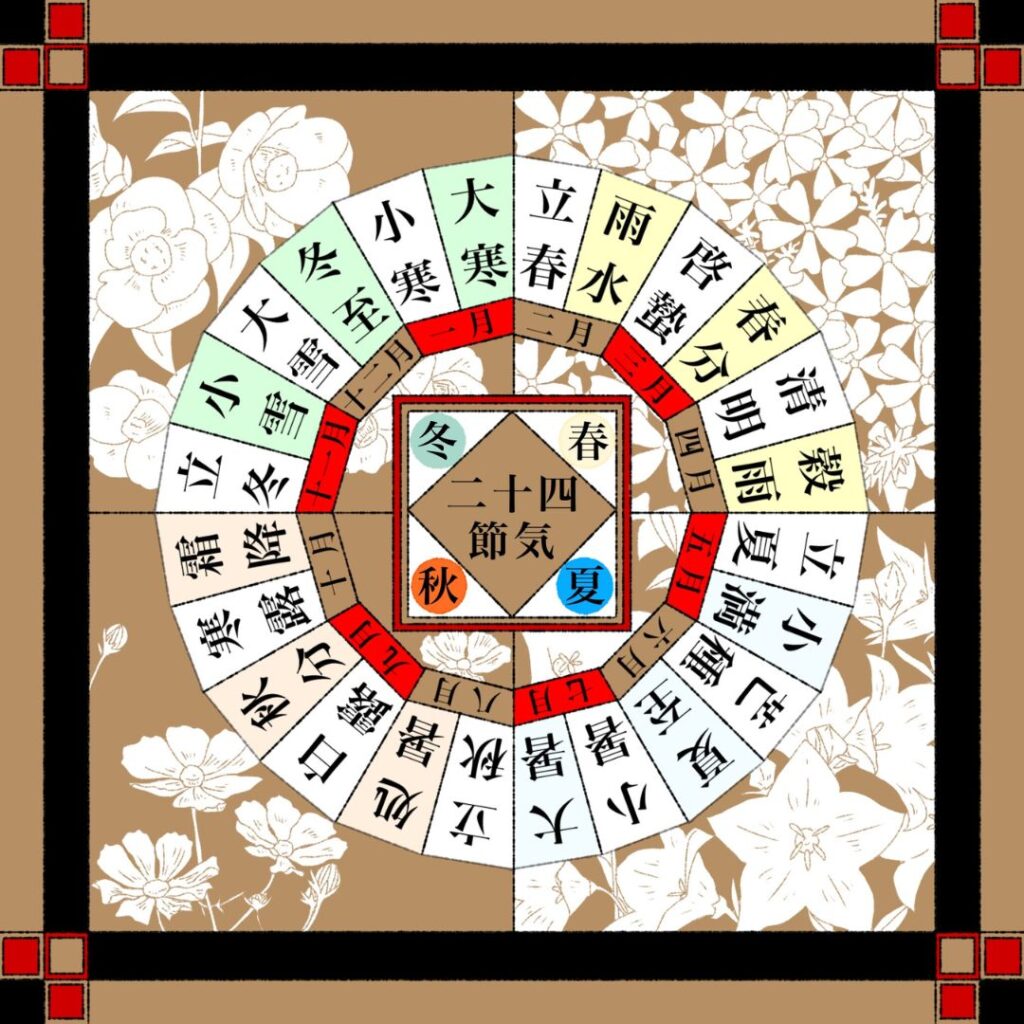

季節の移ろいをより細やかに感じられる、昔ながらの暦が「二十四節気(にじゅうしせっき)」です。11月には、冬の始まりと本格的な寒さの到来を告げる、ふたつの大切な節目があります。

1.2.1 立冬(りっとう)

11月7日頃にあたる「立冬」は、暦の上で冬が始まる日とされています。この日を境に、冬の気配がはっきりと感じられるようになります。日中はまだ暖かい日差しが心地よくても、木枯らしが吹き始め、夜にはぐっと冷え込む日が増えてきます。本格的な冬に備えて、少しずつ冬支度を始めるのにぴったりの時期ですね。暖かい飲み物を用意したり、毛布を一枚増やしたりと、暮らしの中に冬を迎える準備を取り入れてみてはいかがでしょうか。

1.2.2 小雪(しょうせつ)

11月22日頃にあたる「小雪」は、冷え込みがさらに増し、北国からは雪の便りが届き始める頃です。平地ではまだ本格的な雪にはなりませんが、山々の頂が白く雪化粧する様子が見られるようになります。陽の光も弱まり、どことなく冬らしい空気に包まれる季節。紅葉も終盤を迎え、落ち葉が道を埋め尽くす光景は、過ぎゆく秋への寂しさと、これから訪れる冬への静かな期待を感じさせます。

1.3 気になる11月の天気と服装のポイント

11月は、日ごとの寒暖差だけでなく、一日の中でも気温の変化が大きいのが特徴です。「朝はコートが必要なくらい寒かったのに、日中は上着を脱ぐほど暖かい」という日も珍しくありません。そのため、服装は温度調整がしやすい「重ね着」が基本となります。

カーディガンやストール、薄手のダウンベストなど、着脱しやすいものを一枚プラスするのがおすすめです。下旬になると、いよいよ本格的なコートやセーターの出番。お気に入りの冬物アイテムを準備して、おしゃれを楽しみながら暖かく過ごしたいですね。

参考までに、主要都市の11月の平均気温を見てみましょう。お住まいの地域に合わせて、服装選びの参考にしてください。

| 都市名 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |

|---|---|---|---|

| 札幌 | 4.9℃ | 8.5℃ | 1.3℃ |

| 東京 | 12.5℃ | 16.9℃ | 8.6℃ |

| 大阪 | 13.1℃ | 17.6℃ | 9.1℃ |

| 福岡 | 13.4℃ | 17.8℃ | 9.5℃ |

2. 11月といえば思い浮かぶ季節の風物詩

朝晩の冷え込みに冬の気配を感じつつも、日中は穏やかに過ごせる日も多い11月。空気が澄みわたり、空の高さが心地よく感じられる季節ですね。秋の深まりと、すぐそこまで来ている冬の始まりが交差するこの時期ならではの、心に残る風景や出来事をご紹介します。

2.1 錦秋の候 鮮やかな紅葉狩り

11月は、まさに紅葉(こうよう)がクライマックスを迎える季節です。錦秋(きんしゅう)という言葉があるように、山々が赤や黄色、橙色に染まる様子は、まるで錦の織物のように息をのむ美しさ。この時期にしか見られない絶景を求めて、紅葉狩りに出かけるのはいかがでしょうか。

近所の公園を散策したり、少し足を延ばして渓谷や古都を訪れたりするのも素敵ですね。カエデやモミジの燃えるような赤色、イチョウ並木の黄金色のトンネルなど、場所によってさまざまな表情を見せてくれます。夜にはライトアップされ、昼間とはまた違った幻想的な雰囲気を楽しめるところも増えています。

地域によって見頃の時期は異なりますので、お出かけの際は最新の情報を確認するのがおすすめです。

| 地域 | 見頃の目安 | 代表的な名所 |

|---|---|---|

| 東北地方 | 10月下旬~11月中旬 | 奥入瀬渓流(青森県)、鳴子峡(宮城県) |

| 関東地方 | 11月中旬~12月上旬 | 高尾山(東京都)、箱根(神奈川県)、日光(栃木県) |

| 関西地方 | 11月中旬~12月上旬 | 嵐山(京都府)、東大寺(奈良県) |

| 九州地方 | 11月上旬~11月下旬 | 高千穂峡(宮崎県)、耶馬渓(大分県) |

※見頃は年や場所によって変動します。

2.2 冬の訪れを告げる木枯らし

「木枯らし」は、晩秋から初冬にかけて吹く、冷たく強い北風のこと。この風が吹くと、街路樹の葉が一斉に舞い散り、本格的な冬の到来を実感します。コートの襟を立てたくなるような木枯らしの日は、いよいよ冬支度を始めようという気持ちになりますね。

気象庁が発表する「木枯らし1号」という言葉を耳にしたことがある方も多いかもしれません。これは、東京と近畿地方で、特定の気象条件(西高東低の冬型の気圧配置であること、最大風速が秒速8メートル以上であることなど)を満たした最初の北風に対して発表されるものです。木枯らしの便りは、季節がまた一歩進んだことを知らせる、冬の風物詩といえるでしょう。

(参考:気象庁|予報用語 風)

2.3 街を彩るイルミネーションの始まり

日が暮れるのが早くなり、少し寂しさを感じる11月ですが、街では心温まる光景が広がります。11月中旬頃から、クリスマスシーズンに向けて各地でイルミネーションが始まり、街を華やかに彩り始めます。

澄んだ冬の空気にきらめく無数の光は、とても幻想的でロマンチックな雰囲気。商業施設や公園、駅前などが美しい光で飾られ、歩いているだけで心が弾みます。大切な人と一緒に、あるいは一人でゆっくりと、きらびやかな光の中を散策するのも、この季節ならではの楽しみ方ではないでしょうか。温かい飲み物を片手に眺めれば、寒さも忘れてしまいそうですね。

3. 11月の行事やイベントといえば?祝日から記念日まで

秋が深まり、冬の気配を感じ始める11月。祝日や昔ながらの伝統行事、そして思わず誰かに話したくなるような楽しい記念日まで、暮らしに彩りを添えるイベントがたくさんあります。ご家族や大切な人と過ごす時間を、より豊かにしてくれる11月の行事やイベントを一緒に見ていきましょう。

3.1 11月の国民の祝日

11月には国民の祝日が2日あります。どちらも秋の過ごしやすい気候の中、お出かけしたり、日々の暮らしに感謝したりするのにぴったりの日ですね。

3.1.1 文化の日(11月3日)

11月3日は「文化の日」です。この日は、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを目的とした国民の祝日です。もともとは、明治天皇のお誕生日である「明治節」という祝日でした。戦後、日本国憲法が公布された日であることから、平和と文化を重んじる日として現在の「文化の日」に定められたという歴史があります。

この日には、皇居で文化勲章の授与式が行われるほか、美術館や博物館の入場料が無料になったり、割引されたりすることも多いんですよ。芸術の秋にふさわしく、普段はなかなか足を運べない場所へお出かけしてみるのも素敵な過ごし方ですね。(参照:内閣府「国民の祝日について」)

3.1.2 勤労感謝の日(11月23日)

11月23日は「勤労感謝の日」。「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」日として定められています。現在では「働く人へ感謝する日」というイメージが強いですが、その起源は宮中で行われる「新嘗祭(にいなめさい)」という収穫祭にあります。

新嘗祭は、その年に収穫された新しい穀物を神様にお供えし、収穫の恵みに感謝する大切な儀式です。この収穫への感謝が、私たちの暮らしを支えるすべての勤労への感謝へとつながっているのですね。日頃の感謝を込めて、ご家族で美味しいものを囲んだり、お互いをねぎらったりする一日にしてはいかがでしょうか。

3.2 11月の伝統行事

古くから日本で大切に受け継がれてきた、心温まる伝統行事も11月の風物詩です。子どもたちの健やかな成長を願う行事や、来年の福を願う賑やかなお祭りをご紹介します。

3.2.1 七五三(11月15日)

11月15日を中心に、全国の神社が晴れ着姿の子どもたちで賑わう「七五三」。子どもの健やかな成長を神様に感謝し、これからの幸せを願う大切な人生儀礼です。

年齢ごとにお祝いの意味が異なり、男女ともに3歳は「髪置(かみおき)」、5歳は男の子の「袴着(はかまぎ)」、7歳は女の子の「帯解(おびとき)」のお祝いとされています。昔は子どもの死亡率が高かったため、節目ごとに成長を祝う儀式が大切にされてきました。

千歳飴(ちとせあめ)には、「長く伸びる」ことから長寿の願いが込められています。お孫さんの晴れ姿に、目を細める方も多いのではないでしょうか。最近では11月15日にこだわらず、ご家族の都合の良い土日祝日にお祝いすることも一般的になっています。

3.2.2 酉の市

「酉の市(とりのいち)」は、主に11月の酉の日(とりのひ)に関東地方の鷲(おおとり)神社や大鳥(おおとり)神社を中心に行われる、開運招福・商売繁盛を願うお祭りです。江戸時代から続く活気あふれる行事で、境内には福をかき集める縁起物の「熊手」を売る店がずらりと並びます。

酉の日は12日ごとに巡ってくるため、年によっては2回(二の酉)、3回(三の酉)と開催されます。「三の酉」まである年は火事が多い、という言い伝えも残っています。威勢の良い手締めの音が響き渡る境内を歩くだけで、たくさんの福を分けてもらえそうな気分になりますよ。

開催日は毎年異なりますので、お出かけの際は事前に確認することをおすすめします。例えば、東京の浅草にある鷲神社のウェブサイトなどで日程を確認できます。

3.3 11月の話題のイベント・記念日

11月には、暮らしの会話が弾むような、ユニークで楽しい記念日もたくさんあります。毎日の生活に、ちょっとした遊び心を取り入れてみませんか?

3.3.1 ポッキー&プリッツの日(11月11日)

11月11日は、その形が数字の「1」に似ていることから、江崎グリコ株式会社が制定した「ポッキー&プリッツの日」です。平成11年11月11日にスタートして以来、すっかりお馴染みの記念日になりました。

この日は、お店の棚が華やかに彩られます。ご家族やお孫さんと一緒に、お気に入りの味を楽しんだり、食べ比べをしたりするのも楽しい時間ですね。ちょっとしたおやつタイムが、特別な思い出になるかもしれません。

3.3.2 ボジョレー・ヌーヴォー解禁日

毎年11月の第3木曜日の午前0時は、フランスの新酒ワイン「ボジョレー・ヌーヴォー」の解禁日です。ワイン好きの方にとっては、心待ちにしているイベントではないでしょうか。

「ヌーヴォー」とはフランス語で「新しい」という意味。その年に収穫されたぶどうで造られる、フレッシュでフルーティーな味わいが特徴のワインです。その年のぶどうの出来栄えをいち早く知ることができるため、毎年世界中で話題になります。旬の食材を使ったお料理と合わせて、秋の夜長に乾杯するのも素敵ですね。

3.3.3 いい夫婦の日(11月22日)

11月22日は、日付の語呂合わせ「いい(11)ふうふ(22)」から「いい夫婦の日」とされています。1988年に制定されたこの記念日は、ふだんはなかなか伝えられない感謝の気持ちを、パートナーに伝える絶好の機会です。

特別なプレゼントや豪華なディナーも素敵ですが、一緒に散歩をしたり、ゆっくりお茶を飲みながら語らったり、感謝の言葉を手紙に綴ったり…。お二人らしい形で、お互いを大切に想う気持ちを確かめ合う、そんな一日を過ごしてみてはいかがでしょうか。

4. 手紙や俳句で使いたい 11月の季語

空気がキリリと澄みわたり、季節の移ろいを肌で感じる11月。親しい方へ送るお手紙や、趣味の俳句に、季節感あふれる言葉を添えてみませんか。季語を知ると、日常の風景がより一層味わい深く感じられるようになりますよ。ここでは、手紙の時候の挨拶や俳句作りに役立つ11月の季語を、種類ごとにご紹介します。

4.1 時候に関する11月の季語

11月は、暦の上では冬が始まる「立冬」を迎え、秋の終わりと冬の始まりが混在する季節です。燃えるような紅葉が美しい日もあれば、冬の訪れを告げる冷たい雨「時雨(しぐれ)」が降る日も。そんな繊細な季節の表情を映し出す季語がたくさんあります。

| 季語 | 読み方・意味 |

|---|---|

| 霜月(しもつき) | 旧暦11月のこと。文字通り霜が降り始める月という意味で、現在の11月の呼び名としても親しまれています。 |

| 晩秋(ばんしゅう) | 秋の終わりを指す言葉。深まりゆく秋の情景が目に浮かびます。「秋の暮れ」も同じ意味合いで使われます。 |

| 立冬(りっとう) | 二十四節気の一つで、暦の上で冬が始まる日(11月7日頃)。この日を境に冬の気配が濃くなっていきます。 |

| 小雪(しょうせつ) | 二十四節気の一つで、立冬の次(11月22日頃)。冷え込みで雪が降り始める頃ですが、まだ積もるほどではない「小さい雪」を意味します。 |

| 木枯らし(こがらし) | 晩秋から初冬にかけて吹く、木の葉を吹き散らすような強く冷たい北風のこと。「木枯らし1号」のニュースは冬の到来を告げる風物詩ですね。 |

| 時雨(しぐれ) | 秋の終わりから冬の初めにかけて、ぱらぱらと通り雨のように降る冷たい雨のこと。晴れていたかと思うと急に降り出し、すぐに止むのが特徴です。 |

| 小春日和(こはるびより) | 晩秋から初冬にかけて現れる、春のように穏やかで暖かい晴天のこと。移動性高気圧に覆われたときに現れる、思わぬプレゼントのような一日です。 |

| 初霜(はつしも) | その冬、初めて降りる霜のこと。草木が白く化粧をした朝は、冬の訪れを実感させてくれます。 |

4.2 動物や植物に関する11月の季語

自然界も冬支度を始める季節。色鮮やかだった木の葉は舞い落ち、動物たちは冬に備えます。寂しさの中にも、生命のたくましさや次の季節への準備を感じさせる季語が揃っています。

| 季語 | 読み方・意味 |

|---|---|

| 落葉・落葉(おちば・らくよう) | 色づいた葉が散り、地面を埋め尽くす様子。かさこそと音を立てて歩く落葉の道は、この季節ならではの楽しみです。 |

| 枯葉(かれは) | 水分を失い、色あせて散った葉のこと。「落葉」よりも、より生命の終わりや冬の寂寥感を感じさせる言葉です。 |

| 菊(きく) | 秋を代表する花ですが、晩秋に咲く「残菊(ざんぎく)」「霜見草(しもみぐさ)」など、冬の訪れを感じさせる菊も季語となります。 |

| 山茶花(さざんか) | 童謡『たきび』にも歌われる、冬の初めに咲く花。花の少ない季節に、彩りを添えてくれる貴重な存在です。 |

| 石蕗の花(つわぶきのはな) | 日陰で鮮やかな黄色い花を咲かせる石蕗。厚く光沢のある葉とのコントラストが美しく、冬の庭を明るくしてくれます。 |

| 返り花(かえりばな) | 小春日和の暖かさに誘われて、季節外れに咲く花のこと(主に春の花)。「忘れ花」「狂い咲き」とも呼ばれ、どこか儚げな風情があります。 |

| 冬眠(とうみん) | 熊や蛇、蛙などの動物が冬を越すために活動を停止すること。厳しい冬を乗り越えるための、自然の知恵を感じさせます。 |

4.3 行事に関する11月の季語

11月は、子どもたちの健やかな成長を願う「七五三」や、商売繁盛を願う「酉の市」など、古くから伝わる大切な行事が行われます。人々の暮らしに根付いた行事も、季節を彩る大切な要素です。

| 季語 | 読み方・意味 |

|---|---|

| 七五三(しちごさん) | 11月15日を中心に、3歳・5歳・7歳の子どもの成長を祝って神社にお参りする行事。晴れ着姿の子どもたちが、晩秋の景色に華を添えます。 |

| 酉の市(とりのいち) | 11月の酉の日に関東各地の神社で開かれる市。開運招福や商売繁盛を願う縁起物の熊手が並び、活気に満ちあふれます。 |

| 亥の子(いのこ) | 旧暦10月(亥の月)の亥の日に行われる収穫祭。「亥の子餅」を食べて無病息災や子孫繁栄を願う風習が西日本を中心に残っています。 |

| 神楽(かぐら) | 神社の祭礼などで神様に奉納される日本の伝統芸能。秋の収穫を感謝して奉納されることが多く、晩秋の季語とされています。 |

| 顔見世(かおみせ) | 京都南座で毎年11月に行われる歌舞伎公演のこと。役者の顔ぶれ(一座)が新しくなることからこう呼ばれ、京の冬の始まりを告げる風物詩です。 |

ここに挙げた以外にも、11月を表す季語はたくさんあります。何気ない日常の中に隠れている季節の言葉を見つけて、俳句を一句詠んでみるのも素敵な時間の過ごし方ですね。より詳しく季語をお知りになりたい方は、オンラインの歳時記などを参考にされるのもおすすめです。

参考:NPO法人季語と歳時記の会-きごさい歳時記

5. 11月といえばこの味覚!旬の食材一覧

「食欲の秋」もいよいよ本番。11月は、豊かな大地の恵みと海の幸が食卓を彩る、心躍る季節です。夏に蓄えた栄養をたっぷりと含んだ野菜や果物、そして冬に備えて脂がのった魚介類。どれもこれも、この時期ならではの格別の美味しさです。ここでは、11月にぜひ味わっていただきたい旬の食材を、毎日の献立のヒントになるような情報とあわせてご紹介します。

5.1 11月が旬の野菜

11月は、体を温めてくれる根菜類や、お鍋にぴったりの葉物野菜が旬を迎えます。ほくほくとした食感や、滋味深い味わいは、寒さに向かう体と心を優しく満たしてくれますよ。

| 野菜 | 特徴・おすすめの食べ方 |

|---|---|

| 白菜 | 霜にあたると甘みが増し、葉も柔らかくなります。鍋物はもちろん、クリーム煮や浅漬け、炒め物など万能です。 |

| 大根 | みずみずしくて甘みがあり、煮崩れしにくいのが特徴。ふろふき大根やおでん、ぶりのあらと一緒に煮るのも美味しいですね。 |

| 春菊 | 独特の香りが魅力。すき焼きや鍋物には欠かせません。さっと茹でておひたしや和え物にするのもおすすめです。 |

| ごぼう | 豊かな土の香りとシャキシャキした食感が楽しめます。きんぴらごぼうや豚汁、炊き込みご飯の具にぴったりです。 |

| れんこん | 穴が開いていて「見通しが良い」とされる縁起物。煮物のはさみ焼き、すりおろしてれんこん餅にするのも素敵です。 |

| 里芋 | ねっとりとした食感と素朴な味わいが特徴。煮っころがしや芋煮会など、日本の秋を代表する味覚のひとつです。 |

中でも白菜は、ずっしりと重みがあり、葉がぎっしりと巻いているものを選ぶのがポイント。外側の葉は炒め物やお味噌汁に、内側の柔らかい葉はサラダや浅漬けにと、余すところなく味わい尽くせます。旬の野菜を上手に取り入れて、日々の食卓を豊かに彩ってみてはいかがでしょうか。

5.2 11月が旬の果物

秋の深まりとともに、果物もこっくりとした甘さを増してきます。ビタミンも豊富で、乾燥が気になる季節の美容と健康の強い味方。おやつの時間や食後のデザートに、旬の恵みをどうぞ。

| 果物 | 特徴・おすすめの食べ方 |

|---|---|

| りんご | 「ふじ」や「王林」など、蜜がたっぷり入った品種が旬を迎えます。そのままはもちろん、焼きりんごやアップルパイも美味しい季節です。 |

| 柿 | 「富有柿」などの甘柿が美味しい時期。「柿が赤くなると医者が青くなる」と言われるほど栄養価が高い果物です。 |

| みかん | こたつのお供の定番、温州みかんの「早生(わせ)」が出回り始めます。手軽にビタミンCを補給できるのが嬉しいですね。 |

| 洋梨 | 「ラ・フランス」に代表される、とろけるような食感と芳醇な香りが魅力。少し追熟させて、食べ頃を見計らうのも楽しみのひとつです。 |

| キウイフルーツ | 国産のキウイフルーツが旬を迎えます。ヨーグルトに添えたり、スムージーにしたりと、朝食にもぴったりです。 |

柿を選ぶ際は、ヘタが実にぴったりと張り付いていて、形が整っているものが良いとされています。熟しすぎた柿は、冷凍してシャーベットのようにいただくのもおすすめです。自然の甘みが、疲れた体を優しく癒してくれますよ。

5.3 11月が旬の魚介類

冷たい海で育った魚介類は、冬を越すためにたっぷりと脂を蓄え、旨みがぐっと増してきます。お刺身や焼き魚、煮付けなど、素材の味を活かしたシンプルな調理法で、旬ならではの美味しさを満喫しましょう。

| 魚介類 | 特徴・おすすめの食べ方 |

|---|---|

| 鮭(秋鮭) | 産卵のために川に戻ってくる鮭。脂は控えめであっさりしていますが、旨みが凝縮されています。ちゃんちゃん焼きや塩焼き、ムニエルに。 |

| ぶり | 成長とともに名前が変わる出世魚。特に北陸地方の「寒ぶり」は有名です。照り焼きやぶり大根、お刺身でどうぞ。 |

| 牡蠣 | 「海のミルク」と呼ばれるほど栄養満点。ぷりぷりの食感と濃厚な旨みがたまりません。カキフライや土手鍋、炊き込みご飯も絶品です。 |

| ずわいがに | 多くの地域で漁が解禁され、冬の味覚の王様が登場します。茹でたり焼いたり、かにすきにしたりと、楽しみ方は無限大です。 |

| ししゃも | 北海道の太平洋沿岸でしか獲れない貴重な魚。卵を抱いたメスが特に人気です。シンプルに焼いていただくのが一番です。 |

この時期の魚介類は、家族みんなで囲む温かいお鍋の主役にもぴったり。鮭やぶり、牡蠣などをたっぷり入れて、旬の野菜と一緒にいただけば、体も心もぽかぽかになりますね。新鮮な海の幸で、少し贅沢な晩酌を楽しむのも素敵な時間です。

より詳しい旬の食材については、農林水産省のウェブサイトでも紹介されていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

参照:農林水産省「aff(あふ)」

6. 11月といえばこの花!見頃を迎える美しい花々

秋が深まり、冬の気配がすぐそこまで感じられる11月。木々の葉が落ちて少し寂しくなる季節ですが、寒さが増す中で美しく咲き誇る花々もあります。澄んだ空気の中、凛とした姿で咲く花は、私たちの心にそっと温もりと彩りを届けてくれますね。お散歩の途中や、お部屋の中に、この時期ならではの花を取り入れてみませんか?

6.1 菊(キク)

日本の秋を代表する花といえば、やはり菊ではないでしょうか。古くから愛され、皇室の御紋やパスポートのデザインにも用いられるなど、とても格式高い花として知られています。10月から12月にかけて見頃を迎え、全国各地で美しい菊花展が開催されるのもこの時期の楽しみの一つです。

菊にはさまざまな種類があり、それぞれに違った魅力があります。色によって花言葉も変わるので、贈り物にするときは参考にしてみるのも素敵ですね。

| 菊の色 | 主な花言葉 |

|---|---|

| 赤色の菊 | あなたを愛しています、愛情 |

| 黄色の菊 | 高潔、わずかな愛、破れた恋 |

| 白色の菊 | 高貴、高潔、真実 |

| 紫色の菊 | 私を信頼してください、夢が叶う |

また、山形県の「もってのほか」に代表される食用菊も11月が旬。さっと茹でておひたしにしたり、お吸い物に浮かべたりすると、食卓がぱっと華やかになります。見て美しく、食べてもおいしい菊を、暮らしの中で楽しんでみてはいかがでしょうか。

6.2 山茶花(サザンカ)

「さざんか さざんか 咲いた道〜♪」という童謡『たきび』の歌詞でもおなじみの山茶花。寒空の下で健気に咲く姿は、冬の訪れを感じさせてくれます。よく似た椿(ツバキ)との見分け方が話題になることも多いですが、実は簡単な見分け方があるんですよ。

一番の違いは花の散り方です。山茶花は花びらが一枚一枚はらりと散りますが、椿は花首からぽとりと落ちます。また、開花時期も山茶花が10月〜12月なのに対し、椿は12月〜4月頃と少しずれています。生垣などで見かけたら、ぜひ観察してみてくださいね。

| 特徴 | 山茶花(サザンカ) | 椿(ツバキ) |

|---|---|---|

| 開花時期 | 10月~12月 | 12月~4月 |

| 花の散り方 | 花びらが一枚ずつ散る | 花ごと落ちる |

| 葉の特徴 | 葉の縁のギザギザがはっきりしている | 葉の縁のギザギザが浅い |

山茶花の花言葉は「困難に打ち克つ」「ひたむきな愛」。寒い季節にも負けずに咲く姿にぴったりの、力強い言葉ですね。

6.3 シクラメン

冬の室内を彩る鉢花の女王といえば、シクラメンです。うつむき加減に咲く可憐な姿から、「遠慮」「はにかみ」といった花言葉がつけられました。11月頃から店頭に並び始め、春先まで長く楽しめるのが魅力です。

これからシクラメンを育てるなら、葉の数が多く、株元ががっしりとしていて、花だけでなくつぼみがたくさんついているものを選ぶのがおすすめです。日当たりの良い窓辺に置き、お水は土の表面が乾いたら与えましょう。このとき、球根や葉に水がかからないよう、鉢の縁からそっと与えるのが長持ちの秘訣です。底面給水鉢を利用するのも手軽で良い方法ですよ。

最近では、屋外のガーデニングでも楽しめる「ガーデンシクラメン」という品種も人気です。寒さに強く、冬の寂しくなりがちなベランダやお庭を、明るく華やかに演出してくれます。

7. まとめ

11月といえば、錦秋の紅葉から木枯らしが運ぶ冬の気配まで、季節の移ろいを深く感じられる味わい深い月です。七五三といった心温まる行事、旬を迎える豊かな食材、そして寒さのなかで凛と咲く菊や山茶花が、私たちの暮らしに彩りを添えてくれます。この記事を参考に、この時期ならではの楽しみを見つけて、あなたらしい素敵な11月を過ごしてみませんか。短い秋の終わりを、心ゆくまで満喫してくださいね。

コメント