お菓子や食品の袋に入っている乾燥剤。いざ捨てようと思ったとき、何ごみに出せばいいか迷うことはありませんか。実は乾燥剤の捨て方は、種類やお住まいの自治体によってルールが異なります。この記事では、シリカゲルや生石灰など種類ごとの正しい捨て方と注意点を丁寧に解説。水に濡れると発熱する危険なものもあるため、安全な処分方法を知っておくと安心です。捨てる前に試したい、暮らしに役立つ再利用のアイディアもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

1. 乾燥剤の捨て方は何ごみ?まずは基本を確認

お菓子や海苔の袋、新しく買った靴の箱など、暮らしのさまざまな場面で目にする乾燥剤。「役目を終えたこの小さな袋、何ごみに出せばいいのかしら?」と、捨てる際に迷った経験はありませんか?

実は、乾燥剤の捨て方は一つではありません。中身の種類や、お住まいの地域によってルールが異なるため、少し注意が必要です。でも、ご安心ください。ポイントさえ押さえれば、決して難しいことではありませんよ。まずは、正しい捨て方の基本を一緒に確認していきましょう。

1.1 乾燥剤のゴミ分別は自治体によって異なる

まず、一番大切なことをお伝えします。それは、乾燥剤のゴミ分別は、お住まいの自治体のルールによって異なるということです。

「燃えるごみ」として捨てられる地域もあれば、「燃えないごみ」や「陶器類」として分別が必要な地域もあります。これは、乾燥剤の成分や、各自治体が持つごみ処理施設の性能によって判断が変わるためです。

そのため、自己判断で捨ててしまう前に、必ずお住まいの市区町村のホームページや、配布されているごみ分別のパンフレットなどで確認することが最も確実な方法です。検索する際は「〇〇市(お住まいの地域名) 乾燥剤 ごみ」といったキーワードで調べると、すぐに見つかることが多いですよ。

1.2 捨てる前に確認したい乾燥剤の3つの種類

自治体のルールを確認するのとあわせて、もう一つ大切なのが、手元にある乾燥剤がどの種類なのかを知ることです。乾燥剤は、中身の成分によって大きく3つの種類に分けられます。袋の表示を見れば簡単に見分けられますので、ぜひ確認してみてくださいね。

それぞれの特徴を下の表にまとめてみました。

| 種類 | 主成分 | 見た目の特徴 | よく使われている場所 |

|---|---|---|---|

| シリカゲル | 二酸化ケイ素 | 透明や青色のビーズ状の粒 | お菓子、乾物、医薬品、衣類、靴など |

| 生石灰(酸化カルシウム) | 酸化カルシウム | 白い粉末や塊状 | 海苔、せんべい、おかきなど |

| 塩化カルシウム | 塩化カルシウム | 白い粒状(湿気を吸うと液体になる) | 押し入れやクローゼット用の除湿剤 |

それでは、一つひとつの種類について、もう少し詳しく見ていきましょう。

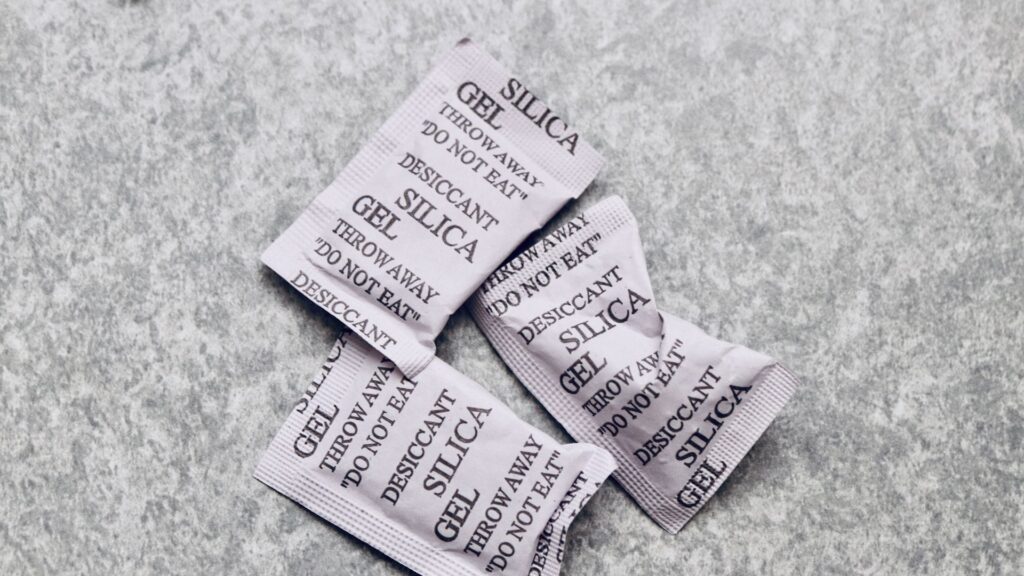

1.2.1 シリカゲル

おそらく、最もよく見かけるのがこの「シリカゲル」ではないでしょうか。お菓子の袋などに入っている、透明や青色の小さな粒々です。

主成分は「二酸化ケイ素」といい、実はガラスや水晶などと同じ成分からできています。化学的にとても安定していて、人体への毒性もなく、安全性が高いのが特徴です。袋の中に青い粒が混じっていることがありますが、これは湿気を吸うとピンク色に変わる性質があり、乾燥剤の効果がまだあるかどうかの目安になります。

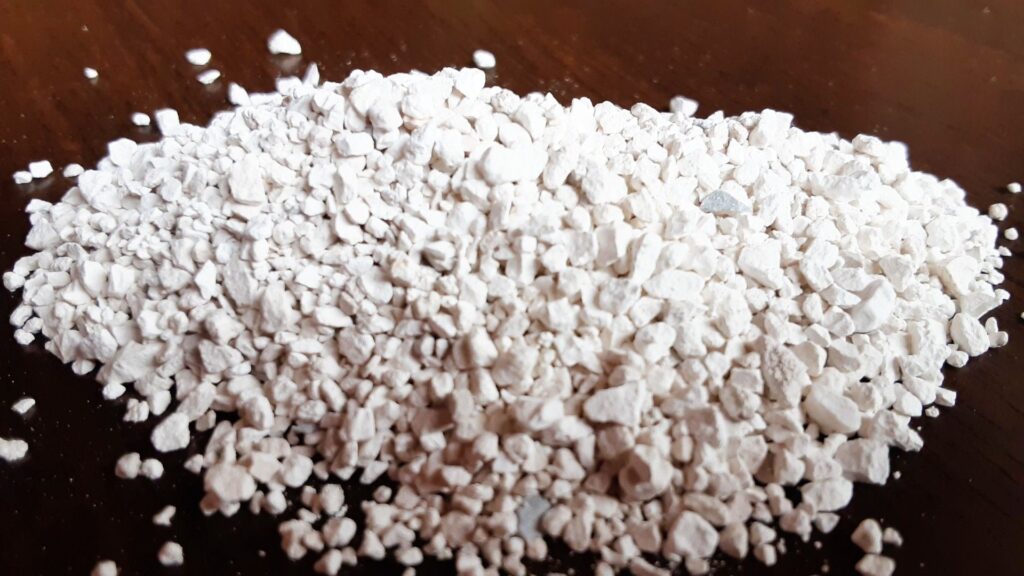

1.2.2 生石灰(酸化カルシウム)

海苔やおせんべいなど、パリパリとした食感を保ちたい食品によく使われているのが「生石灰(せいせっかい)」です。袋の中には、白い粉やゴロッとした塊が入っています。

主成分は「酸化カルシウム」で、シリカゲルよりも強い吸湿力を持っています。ただし、取り扱いには注意が必要です。生石灰は、水に濡れると化学反応を起こして高熱を発する性質があります。そのため、濡れた手で触ったり、水気のある場所に捨てたりすると、やけどや発火の危険性があります。袋には「石灰乾燥剤」や「水濡れ注意」といった記載がありますので、見かけたら慎重に扱いましょう。

1.2.3 塩化カルシウム

「塩化カルシウム」は、押し入れやクローゼットに置く、タンクに水がたまるタイプの除湿剤でおなじみですね。空気中の水分をぐんぐん吸収し、自らが溶けて液体になるという性質(潮解性)を持っています。

非常に高い除湿効果がある一方で、溶けた液体が金属につくとサビの原因になったり、皮膚に触れると炎症を起こしたりすることがあります。また、植物にかかると枯れてしまうこともあるため、取り扱いには注意が必要です。

2. 【種類別】乾燥剤の正しい捨て方と注意点

乾燥剤とひとことで言っても、種類によって性質が全く異なります。そのため、捨て方もそれぞれ違うのですよ。ご家庭にある乾燥剤がどれにあたるのか確認しながら、安全に処分する方法を見ていきましょう。

2.1 シリカゲルの捨て方

おせんべいやクッキー、海苔などの袋によく入っている、透明や青い粒々の乾燥剤。これが一番なじみ深い「シリカゲル」です。シリカゲルは化学的にとても安定していて、人体への毒性もなく、安全性が高いのが特徴です。そのため、捨て方も比較的簡単ですよ。

シリカゲルのゴミ分別は、お住まいの自治体によって「燃えるごみ」か「燃えないごみ」に分かれます。袋は破かずに、そのまま自治体のルールに従って捨ててくださいね。どちらか分からない場合は、お住まいの地域の役所のホームページなどで確認するのが一番確実です。

| 特徴 | 捨て方 |

|---|---|

| 透明や青色のビーズ状。毒性がなく安全。 | 自治体のルールに従い「燃えるごみ」または「燃えないごみ」として、袋のまま捨てる。 |

2.2 生石灰の捨て方 水濡れによる発火に注意

白い粉末状で、和菓子や乾物などに入っていることが多いのが「生石灰(せいせっかい)」です。パッケージに「石灰乾燥剤」や「酸化カルシウム」と書かれていることもあります。この生石灰、捨てる際には少し注意が必要なんです。

生石灰は、水に濡れると化学反応を起こして高熱を発し、場合によっては発火する危険性があります。そのため、取り扱いには十分気をつけましょう。

捨てるときは、絶対に袋を破ったり、中身を水に濡らしたりしないでください。そのままの状態で、自治体のルールに従って「燃えないごみ」や「危険ごみ」として出すのが一般的です。特に雨の日のごみ出しは、袋が濡れないように気をつけてあげてくださいね。

| 特徴 | 捨て方の注意点 |

|---|---|

| 白い粉末状。パッケージに「石灰乾燥剤」「酸化カルシウム」などの記載。 | 水濡れ厳禁! 高熱を発し、発火の恐れがあるため、袋を破らずに「燃えないごみ」や「危険ごみ」として捨てる。 |

2.3 塩化カルシウムの捨て方

クローゼットや押し入れに置く、タンク型の除湿剤。この主成分が「塩化カルシウム」です。湿気を吸うと、容器の中に水が溜まっていくのが特徴ですね。

溜まった液体は、そのまま排水口に流して大丈夫です。ただし、必ずたくさんの水を一緒に流すようにしてください。原液のまま流すと、配水管を傷める可能性があります。また、液体が皮膚につくと肌荒れの原因になることもあるので、念のためゴム手袋などをはめて作業すると安心です。

液体を捨てた後のプラスチック容器は、きれいに水ですすいでから、お住まいの自治体のルールに従ってプラスチックごみとして分別してくださいね。

ひとつ注意したいのが、この液体を植木や庭にまいてはいけないということ。塩分が強いため、植物が枯れてしまう原因になります。

2.4 間違えやすい脱酸素剤の捨て方

乾燥剤とよく似た袋に入っているものに「脱酸素剤」があります。これは湿気を吸うのではなく、袋の中の酸素をなくして食品の酸化を防ぐためのものです。パッケージに「脱酸素剤」や「エージレス」などと書かれていたら、それは乾燥剤ではありません。

主成分は鉄粉で、酸素と反応するときに少し熱を持つことがありますが、通常は心配いりません。捨て方は、お住まいの自治体のルールに従って「燃えるごみ」として袋のまま捨てられることがほとんどです。

ただし、ひとつだけ大切な注意点があります。脱酸素剤は、絶対に電子レンジで温めないでください。中身が鉄粉のため、火花が散って電子レンジの故障や火災の原因になり、大変危険です。お菓子などと一緒につい温めてしまわないよう、気をつけてくださいね。

3. 捨てる前に試したい 乾燥剤の再利用アイディア

お菓子や乾物の袋に入っている小さな乾燥剤。ついついそのまま捨ててしまいがちですが、実は暮らしのちょっとしたお悩みを解決してくれる優れものになることがあるんですよ。すぐにゴミ箱へ入れる前に、賢く再利用する方法を知ってみませんか?

ただし、どんな乾燥剤でも再利用できるわけではありません。安全に楽しむための大切なルールから、ご紹介しますね。

3.1 再利用できるのはシリカゲルのみ

乾燥剤にはいくつか種類がありますが、ご家庭で安全に再利用できるのは「シリカゲル」と書かれたものだけです。透明や青いつぶつぶのビーズ状になっているのが特徴で、多くの食品やお菓子に入っています。

一方で、「生石灰(酸化カルシウム)」や「塩化カルシウム」と書かれた乾燥剤は、再利用できません。特に生石灰は水に濡れると高熱を発する性質があり、大変危険です。袋に「食べられません」「水濡れ注意」といった注意書きが大きく書かれていることが多いので、よく確認してくださいね。

再利用の前には、必ず袋の表示を見て「シリカゲル」であることを確かめましょう。

3.2 シリカゲルを復活させる簡単な再生方法

湿気をたくさん吸ったシリカゲルは、効力が落ちてしまいます。青い粒が入っているタイプなら、粒がピンク色に変わっているのがそのサイン。でも、ご安心ください。簡単なひと手間で、また湿気を吸い取る力を取り戻すことができるんですよ。

その秘密は「加熱」。シリカゲルが吸い込んだ水分を、熱の力で追い出してあげるのです。まるで、天日干ししたお布団がふかふかになるのに似ていますね。

3.2.1 電子レンジやフライパンで加熱する

ご家庭にある電子レンジやフライパンを使えば、簡単にシリカゲルを再生できます。作業をするときは、やけどに十分注意してくださいね。

【再生する前の準備】

- 乾燥剤の袋を破り、中身のシリカゲルだけを耐熱皿に取り出します。袋ごと加熱すると、破裂や発火の恐れがあり危険です。

- 作業中は換気を心がけましょう。

具体的な方法は、次の表を参考にしてみてください。

| 方法 | 手順 | 注意点 |

|---|---|---|

| 電子レンジ | 耐熱皿にシリカゲルを重ならないように広げます。 500W~600Wで1~2分ほど加熱します。 一度取り出し、かき混ぜてから、さらに1分ほど加熱します。 | 加熱しすぎると、シリカゲルがはぜて飛び散ることがあります。様子を見ながら少しずつ加熱してください。 |

| フライパン | フライパンにクッキングシートやアルミホイルを敷き、シリカゲルを広げます。 弱火でゆっくりと、焦げ付かないように菜箸などでかき混ぜながら5~10分ほど煎ります。 | 火が強いと焦げ付いたり、はぜたりすることがあります。必ず弱火で、じっくりと加熱しましょう。 |

加熱後、ピンク色だった粒がきれいな青色に戻っていれば、再生完了の合図です。粗熱が取れたら、お茶パックやだしパック、通気性の良い小袋などに入れて使いましょう。

3.3 暮らしに役立つ再利用術

さて、元気を取り戻したシリカゲルを、暮らしのあちこちで活躍させてみましょう。湿気が気になるあんな場所やこんな場所で、きっと重宝しますよ。

3.3.1 靴やクローゼットの湿気取り・消臭に

じめじめした季節、気になるのが靴箱やクローゼットの湿気とニオイ。そんな場所にも、再生したシリカゲルが役立ちます。

- 靴の中にポンと入れる:お茶パックなどに入れたシリカゲルを、履き終わった靴の中に入れておくだけ。湿気を吸い取り、ニオイの発生を防いでくれます。

- クローゼットや引き出しに:通気性の良い袋に入れたシリカゲルを、クローゼットの隅や衣装ケース、タンスの引き出しに入れておけば、大切なお洋服を湿気から守ってくれます。

- バッグの保管にも:しばらく使わない革製のバッグなどに入れておくと、カビの予防になります。

3.3.2 食品や調味料の保存に

キッチンでもシリカゲルは大活躍。湿気で固まりがちな調味料や、パリパリ感を保ちたい食品の保存にぴったりです。

- 塩や砂糖、粉末調味料の容器に:シリカゲルが直接食品に触れないよう、必ずお茶パックなどに入れてから、保存容器のフタの裏にテープで貼ったり、隅に入れたりしましょう。これで、いざ使おうとしたらカチカチに…なんて悩みも解決ですね。

- 乾物の保存に:海苔やせんべい、パスタ、ドライフルーツなどの保存容器に一緒に入れておけば、湿気を防いで風味や食感を長持ちさせてくれます。

- カメラや精密機器の保管にも:カメラのレンズは湿気が大敵。保管ケースにシリカゲルを一緒に入れておくと、カビの発生を防ぐ助けになります。

小さな乾燥剤も、こうして見ると頼もしい暮らしのパートナーに思えてきませんか?捨てる前に一度、再利用を楽しんでみてくださいね。

4. 乾燥剤の捨て方に関するよくある質問

乾燥剤を捨てるとき、「これってどうなのかしら?」とふと疑問に思うことがありますよね。ここでは、そんな乾燥剤の捨て方にまつわるよくある質問にお答えします。正しい知識で、安全に処分しましょうね。

4.1 中身をトイレやシンクに流していい?

乾燥剤の中身をトイレやシンクに流すのは、絶対にやめましょう。どの種類の乾燥剤であっても、排水管の詰まりや破損、環境汚染の原因となる可能性があります。

特に、生石灰(酸化カルシウム)は水と反応すると高熱を発します。もし排水管の中で反応してしまうと、配管を傷めたり、場合によっては急な発熱で危険な事態につながったりする恐れがあります。シリカゲルも水分を吸収して膨らむ性質があるため、排水管を詰まらせる原因になりかねません。

「少しだけだから大丈夫かしら」と思わず、必ずお住まいの自治体が定めるごみの分別ルールに従って処分してくださいね。

4.2 庭の土に埋めても大丈夫?

「自然のものだから土に還るのでは?」と思うかもしれませんが、乾燥剤を安易に庭の土に埋めるのはおすすめできません。種類によっては、土壌や植物に悪い影響を与えてしまうことがあります。

- 生石灰(酸化カルシウム):水と反応すると強いアルカリ性になります。土の性質が急激に変わってしまい、植物が育ちにくい環境になる可能性があります。

- 塩化カルシウム:土壌の塩分濃度を高めてしまい、植物の生育を妨げる「塩害」を引き起こすことがあります。

- シリカゲル:主成分はガラスや砂と同じ二酸化ケイ素で、土に混ぜて土壌改良剤として利用されることもあります。しかし、食品などに入っている乾燥剤には、品質保持のために他の成分が含まれている可能性も否定できません。安全性が確認できない限り、庭にまくのは避けた方が安心です。

大切に育てているお花や家庭菜園のためにも、土に埋めるのではなく、ごみとして正しく処分しましょう。

4.3 乾燥剤の袋は何ごみとして捨てる?

乾燥剤の中身を捨てたあとの「袋」、これも何ごみか迷うポイントですよね。袋の素材は、プラスチック製や紙製などさまざまです。お住まいの自治体の分別ルールを確認するのが一番確実ですが、一般的な見分け方をご紹介します。

| 袋の素材 | 一般的なごみの分類 | 見分けるポイント |

|---|---|---|

| プラスチック製 | プラスチック製容器包装(資源ごみ) | 袋に「プラ」のリサイクルマークが表示されています。ツルツルとした手触りのものが多いです。 |

| 紙製 | 可燃ごみ(燃えるごみ) | 見た目や手触りが紙でできています。リサイクルマークがないことが多いです。 |

| 複合素材(紙とプラスチックなど) | 可燃ごみ(燃えるごみ) | リサイクルマークがなく、簡単には分別できない素材でできている袋は、可燃ごみとして扱う自治体が多いです。 |

ごみの分別は、私たちが暮らす環境を守るための大切なルールです。少し手間に感じるかもしれませんが、袋の表示をよく見て、地域の決まりに従って正しく捨ててくださいね。

5. まとめ

お菓子や食品の袋に入っている乾燥剤。捨て方に迷うこともありますが、まずは種類を確認することが大切です。特に「生石灰」と書かれたものは、水に濡れると発火の危険があるため注意しましょう。一方で、透明や青い粒のシリカゲルは、加熱すれば繰り返し使える優れもの。靴やクローゼットの湿気取りとして、暮らしに役立てることもできます。捨てる際は必ず自治体のルールに従い、トイレに流すのは避けてくださいね。ひとつの知識で、日々の暮らしがより丁寧になりますように。

コメント