家の中でふと見かける小さな虫、その正体はチャタテムシかもしれません。この記事では、チャタテムシの生態や発生原因、人体への影響を解説します。さらに、ご家庭でできる駆除方法やおすすめのアイテム、場所別の対策から、もう悩まないための徹底した予防策までご紹介します。チャタテムシ対策の鍵は「湿気とカビ」の管理です。正しい知識で、すっきりと快適な毎日を取り戻しましょう。

1. チャタテムシとはどんな虫?生態と発生しやすい環境

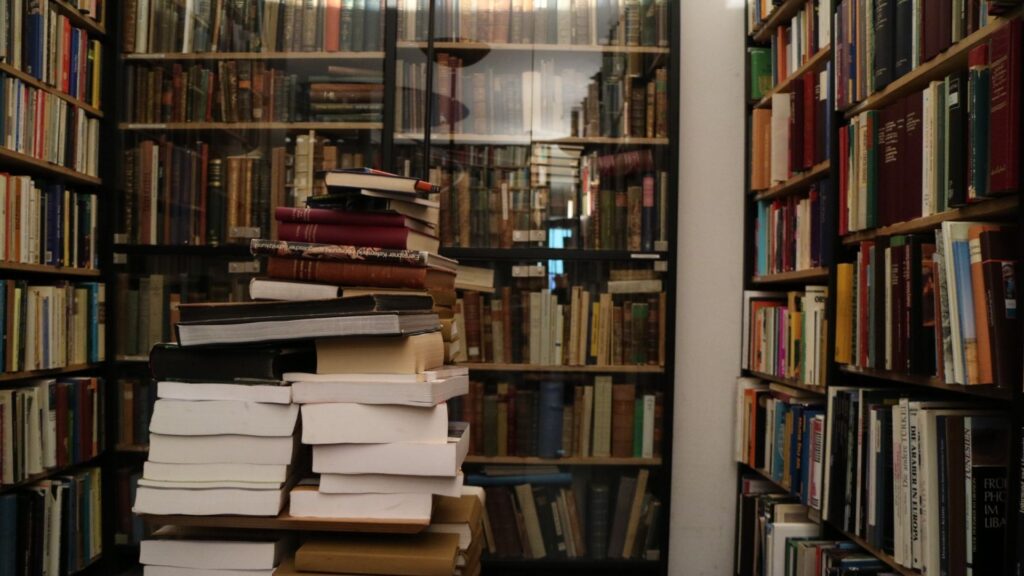

本棚の古い本を開いたときや、押し入れの奥から出した段ボール箱に、小さな虫がちょこちょこと動いているのを見かけたことはありませんか?もしかしたら、それは「チャタテムシ」かもしれません。なんだか聞き慣れない名前ですが、実はどのご家庭にもいる可能性のある、とても身近な虫なのです。

チャタテムシは、その存在に気づいていない方も多いほど小さな虫ですが、放っておくと大量に増えてしまうことも。まずは、この虫が一体どんな姿をしていて、どのような場所を好むのかを知ることから始めましょう。相手の正体がわかれば、不安も和らぎ、正しい対策へとつながりますよ。

1.1 チャタテムシの見た目の特徴と種類

チャタテムシは、非常に小さく、体長はわずか1mmから2mmほどしかありません。色も淡い黄色や褐色、白っぽいものが多く、とても見つけにくいのが特徴です。パッと見るとダニと間違えてしまうかもしれませんが、よく観察すると、きちんと頭・胸・お腹に分かれた昆虫の形をしています。長い触角も持っています。

日本国内の家の中でよく見かけるチャタテムシには、いくつか種類がいます。種類によって、少しずつ好む場所や食べ物が違うんですよ。

| 種類 | 体長 | 色 | 主な発生場所 |

|---|---|---|---|

| コナチャタテ類 | 約1mm | 乳白色 | キッチン、食品庫(小麦粉、乾麺、お菓子など) |

| ヒラタチャタテ | 約1mm | 淡い褐色 | 畳、本、段ボール、壁紙、押し入れ |

| コチャタテ科の仲間 | 約2mm | 褐色 | 屋外や窓際、網戸の近くなど |

家の中で見かけるものの多くは、湿った場所を好むコナチャタテやヒラタチャタテです。これらの虫は基本的に羽がなく、飛ぶことはありませんが、その小ささから様々な隙間に入り込んでしまいます。

1.2 チャタテムシが好む湿気とカビ

チャタテムシ対策を考える上で、最も大切なポイントがあります。それは、チャタテムシは、ジメジメとした湿気とカビが大好きだということです。言い換えれば、湿気とカビがある場所にチャタテムシは発生します。

チャタテムシの主なエサは、実はカビなのです。私たちの目には見えないようなごくわずかなカビでも、彼らにとってはごちそうになります。そのため、湿度が60%を超え、気温が25℃前後になると、カビが繁殖しやすくなるのに合わせてチャタテムシも一気に増えやすくなります。特に、雨が続いてジメジメする梅雨の時期から、汗ばむ夏にかけては最も注意が必要な季節です。

押し入れやクローゼット、キッチンの収納、本棚の裏、窓際の結露しやすい場所など、空気がこもりがちで湿気がたまりやすい場所は、チャタテムシにとって天国のような環境なのです。

1.3 人体への影響は?チャタテムシによるアレルギー被害

「家に虫がいる」と聞くと、刺されたりしないか心配になりますよね。でも、ご安心ください。チャタテムシは人を刺したり、血を吸ったり、病気を直接うつしたりすることはありません。その点では、直接的な害はないと言えます。

しかし、だからといって放置して良いわけではありません。問題となるのは、アレルギーの可能性です。チャタテムシの死骸やフンが乾燥して細かくなると、ホコリと一緒に空気中を舞い、アレルギーの原因(アレルゲン)になることがあるのです。それを吸い込むことで、くしゃみや鼻水、目のかゆみといったアレルギー症状を引き起こしたり、喘息を悪化させたりする可能性があります。

さらに、もう一つ心配なことがあります。チャタテムシが大量に発生すると、今度はチャタテムシをエサにする「ツメダニ」という別のダニを呼び寄せてしまうことがあるのです。このツメダニは人を刺すことがあり、刺されると赤く腫れて強いかゆみが1週間ほど続くことも。チャタテムシを放っておくことが、思わぬ二次被害につながる恐れもあるのですね。

2. チャタテムシはどこから発生する?主な原因と侵入経路

「あら、こんなところに小さな虫が…」本を読んでいたり、戸棚の整理をしていたりする時に、ふと見かける小さな虫。もしかしたら、それはチャタテムシかもしれません。チャタテムシは、どこからともなく現れるように感じますが、実は家の中に発生するきちんとした理由があるのです。彼らが好む環境を知ることで、効果的な対策が見えてきますよ。主な原因は「高い湿度」と、その湿気が生み出す「カビ」や「ホコリ」などのエサです。それでは、具体的にどのような場所から発生するのか、一緒に見ていきましょう。

2.1 畳や本棚など古い紙類が発生源に

チャタテムシは、ジメジメとした場所にある紙類が大好き。特に、長年手つかずになっている本や段ボール、そして畳は格好の住処になってしまいます。なぜなら、湿気を吸った紙やい草には、チャタテムシのエサとなる微細なカビが生えやすいからです。また、本を綴じるために使われている「糊(のり)」も、彼らにとってはごちそうになります。

知らず知らずのうちに、外から持ち込んだ段ボールに付着していたり、古い本に潜んでいたりすることも。お部屋の隅に置きっぱなしの古新聞なども、注意が必要な場所のひとつです。

| 発生しやすい場所 | 主な原因 |

|---|---|

| 本棚・書庫 | 本の製本に使われる糊、紙に生える微細なカビ |

| 押し入れの中の段ボール | 湿気を吸ってカビが生えやすい、段ボールの隙間が隠れ場所になる |

| 畳・壁紙 | 畳のい草や壁紙の糊に発生するカビ |

2.2 キッチン周りの乾麺や小麦粉も要注意

キッチンもチャタテムシが好む場所のひとつです。特に、小麦粉や片栗粉などの粉類、パスタやお素麺といった乾麺、パン粉、お菓子などは大好物。開封したまま輪ゴムで口を縛っただけ、という保管方法では、わずかな隙間から侵入し、中で繁殖してしまうことがあります。また、鰹節や煮干し、ペットフードなども油断はできません。食品に発生してしまうと、気づかずに口にしてしまう恐れもあり、気分が良いものではありませんよね。食品を扱う場所だからこそ、特に気をつけたいものです。

2.3 押し入れやクローゼットに潜むチャタテムシ

衣類や布団をしまっておく押し入れやクローゼットは、空気がこもりやすく、湿気がたまりやすい代表的な場所です。そのため、壁や床にカビが発生しやすく、チャタテムシにとって快適な環境になりがち。衣類に付着したわずかなフケやアカ、食べこぼしのシミなどもエサになることがあります。しばらく着ていない服を出してみたら、小さな虫がついていた…なんてことも。風通しが悪く、掃除が行き届きにくい場所は、チャタテムシの温床になりやすいと覚えておきましょう。

2.4 新築の家でもチャタテムシが発生する理由

「チャタテムシは古い家に住みつくもの」と思われがちですが、実は新築や築浅の住宅でも発生することが珍しくありません。その理由は、家の構造そのものにあります。

新しい家は、建ててから1〜2年の間、壁や床に使われているコンクリートや木材が完全に乾ききっておらず、水分を放出し続けています。そのため、室内の湿度が高くなりやすいのです。また、現代の住宅は気密性が高く作られているため、意識して換気をしないと湿気がこもりやすくなります。壁紙を貼るための糊も、チャタテムシにとってはごちそう。こうした条件がそろうことで、新築の家でもチャタテムシが大量発生してしまうことがあるのです。「新しい家だから大丈夫」と安心せず、日頃から湿気対策を心がけることが大切ですね。

3. 自分でできるチャタテムシの駆除方法

お部屋で小さな虫を見つけると、なんだか落ち着かない気持ちになりますよね。でも、ご安心ください。チャタテムシは、ご家庭にあるものや市販のアイテムを使って自分で駆除することができます。いくつかの方法がありますので、お部屋の状況や虫の発生場所に合わせて、最適なものを選んで試してみましょう。複数の方法を組み合わせることで、より効果的に退治できますよ。

3.1 くん煙剤や殺虫スプレーを使った駆除

お部屋の広範囲にチャタテムシが広がっているかもしれない、と感じたときには、くん煙剤が頼りになります。殺虫成分を含んだ煙や霧が、家具の裏や部屋の隅々まで行き渡り、隠れているチャタテムシを一網打尽にしてくれます。一方で、目の前にいるチャタテムシを今すぐ退治したい場合や、本棚の隙間など特定の場所だけを狙いたい場合には、殺虫スプレーが手軽で便利です。

これらの殺虫剤を使う際は、ペットやお子様、植物などを別の部屋に移動させ、食器や食品は戸棚にしまうか、ビニールで覆うなどの準備を忘れずに行いましょう。また、火災報知器が反応しないようにカバーをかけることも大切です。使用後は、製品の説明書に従って十分に換気をして、空気を入れ替えてからお部屋に戻ってくださいね。

3.1.1 おすすめの市販殺虫剤 バルサンやアースレッド

ドラッグストアなどで手軽に購入できる、代表的なくん煙剤をご紹介します。お住まいの環境に合わせて選ぶのがポイントです。

| タイプ | 特徴 | こんな方におすすめ |

|---|---|---|

| 煙タイプ (例:バルサン) | 殺虫成分が煙となって隅々まで広がり、強い効き目が期待できます。 | 戸建てにお住まいで、お部屋全体の虫を徹底的に駆除したい方。 |

| 水タイプ (例:アースレッドW) | 水を使って蒸気を発生させるため、煙が少なく、お部屋を汚しにくいのが特長です。ニオイも比較的控えめです。 | 集合住宅にお住まいの方や、薬剤のニオイや汚れが気になる方。 |

| 霧タイプ (例:バルサン プロEX ノンスモーク霧タイプ) | 煙が出ないので、火災報知器に反応しにくいのが最大のメリットです。手軽に使えるのも嬉しいですね。 | マンションやアパートなど、集合住宅にお住まいの方に特に適しています。 |

ご使用の際は、必ず商品の注意書きをよく読んで、正しくお使いください。

3.2 アルコール除菌スプレーでの拭き掃除

殺虫剤を使うのに少し抵抗があるキッチン周りや、お子様のお部屋などには、アルコール除菌スプレーを使ったお掃除がおすすめです。チャタテムシは体がとても弱いため、濃度70%以上のアルコールを吹きかけるだけで駆除することができます。さらに、チャタテムシのエサとなるカビも同時に除菌できるので、一石二鳥の効果が期待できますよ。

使い方はとても簡単。チャタテムシを見つけた場所や、発生していそうな場所にアルコールスプレーを吹きかけ、きれいな布でさっと拭き取るだけです。ただし、ワックスが塗られたフローリングや革製品、一部のプラスチック製品などは、アルコールによって変色したり傷んだりすることがありますので、目立たない場所で試してからお使いくださいね。

3.3 熱を利用した駆除 スチームクリーナーや乾燥機

チャタテムシは熱に弱いという性質を持っています。この性質を利用すれば、薬剤を使わずに駆除することが可能です。一般的に60℃以上の熱で死滅するといわれています。

畳やカーペット、布製のソファなど、洗うのが難しい場所に発生した場合は、スチームクリーナーが活躍します。高温の蒸気でチャタテムシだけでなく、その卵まで死滅させることができます。カビの予防にもつながりますよ。

また、衣類や布団、ぬいぐるみなどにチャタテムシが潜んでいる場合は、布団乾燥機を使ったり、コインランドリーの高温乾燥機にかけたりするのが効果的です。熱でしっかりと退治した後は、心も晴れやかに、気持ちよく過ごせそうですね。ただし、熱に弱い素材には使えませんので、洗濯表示などを事前に確認しましょう。

3.4 掃除機で吸い取る際の注意点と正しい使い方

チャタテムシを見つけたら、手軽な方法として掃除機で吸い取りたくなりますよね。もちろんそれも有効な手段ですが、一つだけ大切な注意点があります。それは、吸い取った後、掃除機の中でチャタテムシが生き残り、排気から出てきてしまう可能性があるということです。

そうならないために、チャタテムシを吸い取った後は、すぐにゴミを処理しましょう。

- 紙パック式の場合:すぐに紙パックを取り出し、ビニール袋などに入れて口をしっかりと縛って捨ててください。

- サイクロン式の場合:ダストカップに溜まったゴミをすぐにビニール袋に移して密閉し、捨てましょう。その後、ダストカップやフィルターを水洗いすると、より安心です。

掃除機をかける際は、ゆっくりと動かし、隙間用ノズルなどを使って壁際や家具の隙間まで丁寧に吸い取ると、隠れているチャタテムシも駆除しやすくなります。

4. 場所別 チャタテムシの具体的な駆除と対策

お家の中でチャタテムシを見つけてしまうと、どこから来たのか、他にもいないかと不安になりますよね。チャタテムシは、場所によって発生原因や効果的な対策が少しずつ異なります。ここでは、本棚やキッチン、寝室など、場所ごとの具体的な駆除方法と対策を、わかりやすくご紹介します。一つひとつ丁寧に対処して、安心できるお部屋を取り戻しましょう。

4.1 本や段ボールに発生したチャタテムシの駆除

大切にしている本や、とりあえずと取っておいた段ボールは、チャタテムシにとって居心地の良い場所になりがちです。紙が湿気を吸い、本の装丁に使われる糊(のり)がエサになるためです。見つけたら、次のような方法で対処しましょう。

まずは、本や段ボールをベランダなど屋外に出し、ページをぱらぱらとめくって虫を追い払います。その後、風通しの良い日陰でしっかりと湿気を飛ばしましょう。直射日光は本の紙を傷めてしまうことがあるので、避けるのがおすすめです。

虫がまだ残っている場合は、消毒用のエタノール(アルコール)を柔らかい布に少量含ませ、本の表面を優しく拭き取ります。ただし、アルコールは本の表紙を傷めたり、変色させたりする可能性があるので、まずは目立たないところで試してからお使いくださいね。

被害がひどく、たくさんの本や段ボールに広がってしまっている場合は、残念ですが処分を検討するのも一つの方法です。特に、不要な段ボールは湿気を吸いやすく、害虫の温床になりやすいので、こまめに片付ける習慣をつけましょう。

4.2 畳や壁紙に大量発生した場合の対処法

和室の畳や、お部屋の壁紙にチャタテムシが大量発生してしまったら、とても驚きますよね。畳のい草や壁紙の糊はチャタテムシの大好物。特に湿気がこもりやすいお部屋では、あっという間に増えてしまうことがあります。

お部屋全体に広がっている場合は、くん煙剤を使うのが最も効果的です。「バルサン」や「アースレッド」といった商品がよく知られていますね。使用する際は、説明書をよく読み、火災報知器にカバーをかけたり、ペットや植物をお部屋の外に出したりと、準備をしっかり行いましょう。くん煙剤を使った後は、チャタテムシの死骸が残るので、掃除機で丁寧に吸い取ることが大切です。

壁の一部などで見つけた場合は、消毒用エタノールを吹きかけてキッチンペーパーなどで拭き取ります。こちらも壁紙の素材によってはシミになることがあるため、目立たない場所で試してからご使用ください。

畳のチャタテムシ対策としては、天日干しが理想的ですが、なかなか難しいもの。そんな時は、畳に掃除機をかけ、固く絞った雑巾で拭いた後、扇風機やエアコンの除湿機能でしっかり乾燥させるだけでも効果がありますよ。

4.3 キッチンや食品庫のチャタテムシ対策

キッチンは、チャタテムシのエサとなるものが豊富な場所。特に、小麦粉や片栗粉などの粉類、パスタなどの乾麺、お菓子、香辛料などは格好のターゲットになります。食品に虫が湧いているのを見つけるのは、とても気分の良いものではありませんね。

もし食品にチャタテムシを見つけてしまったら、もったいないと感じるかもしれませんが、その食品はすぐに処分してください。目に見えない卵が産み付けられている可能性があり、取り除いて食べるのは健康上おすすめできません。

食品を処分した後は、その食品を保存していた棚や容器をきれいにしましょう。アルコール除菌スプレーで隅々まで拭き上げ、しっかりと乾燥させます。食品を扱う場所なので、殺虫剤の使用はできるだけ避けたいですね。

今後の対策として、次の表を参考に食品の保存方法を見直してみましょう。

| 食品の種類 | おすすめの保存方法 |

|---|---|

| 小麦粉、片栗粉、パン粉など | パッキン付きの密閉容器に入れ、可能であれば冷蔵庫で保存する。 |

| パスタ、そうめんなどの乾麺 | 開封後は袋の口を輪ゴムで縛るだけでなく、密閉できる保存容器に移し替える。 |

| 鰹節、だしの素、香辛料 | こちらも湿気を嫌うため、密閉容器での保存が基本です。 |

| ペットフード | 大袋で購入した場合は、小分けにして密閉できるフードストッカーで保存する。 |

少し手間はかかりますが、食品を正しく保存することが、キッチンでのチャタテムシ発生を防ぐ一番の近道です。

4.4 ベッドや布団周りのチャタテムシ駆除

一日の疲れを癒す寝室に虫がいると思うと、ゆっくり休めませんよね。ベッドや布団の周りは、人の汗による湿気や、フケ・アカなどが原因でカビが発生しやすく、それをエサにするチャタテムシが住み着くことがあります。

寝具のチャタテムシ対策で最も手軽で効果的なのが、布団乾燥機を使うことです。高温の温風で布団全体の湿気を飛ばし、チャタテムシを熱で死滅させることができます。ダニ対策にもなるので、一石二鳥ですね。

布団乾燥機がない場合は、天気の良い日に布団を天日干ししましょう。しっかりと乾燥させることが重要です。取り込む際には、布団の表面を軽くたたくのではなく、掃除機で吸い取ると、死骸やフンをきれいに除去できます。

シーツや枕カバーなどのリネン類は、こまめに洗濯し、清潔を保つことを心がけましょう。また、ベッドの下はホコリがたまりやすい場所です。定期的にベッドを動かして掃除機をかけるなど、寝室全体の風通しを良くすることも忘れないでくださいね。

5. チャタテムシの再発を防ぐ徹底した予防策

一度チャタテムシを駆除しても、お部屋の環境が変わらなければ、残念ながら再発してしまう可能性があります。「もう二度とあの小さな虫に悩みたくない…」そう思うのは当然のことですよね。でも、ご安心ください。チャタテムシが好む環境をなくしてしまえば、彼らが住み着くことはありません。ここでは、日々の暮らしの中で少し意識するだけでできる、効果的な予防策をご紹介します。心地よいお住まいを保つための、大切なステップです。

5.1 最も重要な湿気対策 換気と除湿

チャタテムシ対策で何よりも大切なのが、お部屋の「湿気」を取り除くことです。チャタテムシは湿度が高い場所をこよなく愛し、特に湿度が60%を超えると活発に繁殖を始めます。反対に、湿度が50%以下になると生きていけなくなると言われています。つまり、お部屋をカラッと快適に保つことが、一番の予防策になるのです。

まずは、基本となる「換気」を毎日の習慣にしましょう。朝起きたときや、お天気の良い日中などに、お部屋の窓を2か所以上開けて、空気の通り道を作ってあげるのがおすすめです。特に、押し入れやクローゼット、家具の裏側など、空気がよどみがちな場所は意識して風を通すように心がけてみてくださいね。

雨の日が続いたり、梅雨の時期だったりして、窓を開けての換気が難しい季節もありますよね。そんな時は、便利な家電の力を借りましょう。

5.1.1 除湿器やエアコンのドライ機能を活用する

湿気が気になる時期には、除湿器やエアコンの除湿(ドライ)機能が心強い味方になります。特に、浴室の近くにある洗面所や、窓の結露が気になるお部屋、北側の壁に面したお部屋などで活用すると効果的です。タイマー機能を上手に使えば、お出かけ中やおやすみ中に効率よくお部屋の湿度を下げることができますよ。

また、押し入れやクローゼット、シンクの下といった狭い空間には、市販の置き型の除湿剤を置いておくのも手軽で良い方法です。定期的にチェックして、水が溜まったら新しいものと交換するのを忘れないようにしましょう。

5.2 エサとなるカビやホコリをなくすこまめな掃除

チャタテムシは、実はカビが大好物。そのほかにも、ホコリや人のフケ、食べ物のカス、本の装丁に使われる糊(のり)など、さまざまなものをエサにします。つまり、チャタテムシのエサになるものをなくす「こまめな掃除」が、再発防止の鍵を握っているのです。

「毎日隅々までピカピカに!」と意気込むと疲れてしまいますから、無理のない範囲で大丈夫。「ついで掃除」の習慣をつけるのが、長続きのコツかもしれません。例えば、テレビを見ながらフローリングワイパーをかける、本を読んだついでに本棚のホコリを払う、といった具合です。チャタテムシが潜みやすい場所を中心に、定期的にお手入れしてあげましょう。

| 場所 | 掃除のポイント |

|---|---|

| 畳・カーペット | カビやダニの温床になりやすい場所です。掃除機は、畳の目に沿ってゆっくりとかけましょう。年に1〜2回は畳を上げて風を通す「畳干し」も効果的です。 |

| 本棚・壁際 | ホコリが溜まりやすく、本の糊がエサになります。ハンディモップなどで定期的にホコリを取り除きましょう。本は詰め込みすぎず、風通しを良くすることも大切です。 |

| 押し入れ・クローゼット | 湿気とホコリが溜まりやすい代表的な場所。定期的に扉を開けて換気し、床には「すのこ」を敷いて空気の通り道を作るとカビ予防になります。 |

| キッチン周り | 小麦粉や乾麺などの粉類、食べこぼしがエサになります。粉がこぼれたらすぐに拭き取り、食品はしっかり密閉して保管しましょう。 |

5.3 食品やペットフードの正しい保管方法

キッチンもチャタテムシが発生しやすい場所のひとつ。特に、小麦粉や片栗粉などの粉類、パスタやお素麺といった乾麺、お米、乾燥しいたけなどの乾物、スパイス類はチャタテムシの格好のエサになってしまいます。開封した袋を輪ゴムで縛っただけでは、小さなチャタテムシは簡単に侵入してしまいます。

食品類は、必ずフタがしっかりと閉まる密閉容器に移し替えて保管しましょう。ガラス製やプラスチック製の保存容器がおすすめです。お米は米びつ用の防虫剤を入れたり、冷蔵庫の野菜室で保管したりするのも良い方法です。また、大切な家族の一員であるペットのフードも、チャタテムシが好むもののひとつ。大袋で購入した際も、必ず密閉できるフードストッカーなどに移して保管してくださいね。ひと手間かけることで、食品を清潔に保ち、チャタテムシの発生を防ぐことができます。

6. チャタテムシの自力駆除が困難な場合は専門業者へ相談

ご自身で色々と対策を試してみても、チャタテムシが次から次へと現れて、心が折れそうになってしまうこともありますよね。特に、発生範囲が広かったり、原因が特定できなかったりすると、おひとりで解決するのはとても大変です。そんな時は、思い切ってプロの力を借りるのも、暮らしを快適にするための賢い選択肢のひとつですよ。

6.1 プロの駆除業者に依頼するメリット

専門の駆除業者さんにお願いすると、ご自身で対策するのとは違う、たくさんのメリットがあります。何より、その道のプロならではの知識と技術で、悩みの種を根本から解決へと導いてくれる安心感は大きいものです。

- 徹底的な駆除と再発防止

市販の殺虫剤では届きにくい壁の隙間や畳の裏側など、チャタテムシが隠れやすい場所まで徹底的に駆除してもらえます。目に見えない卵まで処理し、根本的な原因を取り除くことで、再発のリスクをぐっと減らすことができます。 - 原因の特定と的確なアドバイス

プロの目で家全体を調査し、「なぜ我が家にチャタテムシが発生したのか」という原因を突き止めてくれます。その上で、今後の暮らしに合わせた具体的な予防策を教えてもらえるので、長く安心な環境を保つことにつながります。 - 時間と手間の節約

どこにいるのか探したり、こまめに掃除をしたり…チャタテムシ対策には、想像以上に時間と手間がかかるものです。そうした作業をすべてお任せできるので、ご自身の時間を有効に使え、精神的な負担も軽くなります。 - 安全への配慮

小さなお子様や大切なペット、アレルギーをお持ちの方がご家族にいらっしゃる場合、薬剤の安全性は特に気になるところですよね。プロの業者さんは、状況に合わせて人やペットに配慮した安全な薬剤や方法を選んでくれるので、安心して任せられます。

6.2 チャタテムシ駆除にかかる費用の相場

専門業者さんにお願いするとなると、やはり気になるのが費用ですよね。料金は、お家の広さや被害の状況、作業内容によって変わってきます。あくまで一般的な目安ですが、参考にしてみてください。

| 間取り | 費用相場 |

|---|---|

| 1R・1K | 10,000円~50,000円 |

| 1LDK~2LDK | 20,000円~80,000円 |

| 3LDK~4LDK | 30,000円~120,000円 |

上記の金額はあくまで目安です。被害が広範囲に及んでいたり、特殊な作業が必要だったりすると、料金は変動します。大切なのは、作業を始める前に必ず詳細な見積もりを出してもらい、料金の内訳をきちんと確認することです。最近は、複数の業者さんから無料で見積もりを取れるサービスもありますので、上手に活用して比較検討するのもおすすめです。

6.3 信頼できる駆除業者の選び方

いざ業者さんを探そうと思っても、どこに頼めば良いのか迷ってしまいますよね。安心して任せられる、信頼できる業者さんを見つけるためのポイントをいくつかご紹介します。

- 無料の現地調査と見積もりがあるか

電話口での話だけで料金を確定するのではなく、実際に家に来て被害状況をしっかりと確認した上で、詳細な見積もりを無料で作成してくれる業者さんを選びましょう。その際のスタッフの方の対応も、信頼できるかどうかを見極める大切なポイントになります。 - 料金体系が明確で、説明が丁寧か

見積書に「作業一式」としか書かれていないような場合は注意が必要です。どのような作業にいくらかかるのか、料金の内訳がきちんと記載されているかを確認しましょう。また、「見積もり以外の追加料金は発生しないか」という点も、契約前にしっかりと聞いておくことが大切です。 - 実績や口コミを確認する

業者さんのホームページに、これまでの駆除実績や施工事例が掲載されているか見てみましょう。また、実際に利用した方の口コミや評判をインターネットで調べてみるのも、とても参考になります。 - アフターフォローや保証制度が整っているか

駆除作業が終わった後、万が一チャタテムシが再発してしまった場合に備えて、「再施工保証」などのアフターフォローが用意されているかどうかも確認しておくと、より安心です。保証期間や内容についても、事前に確認しておきましょう。

いくつかの業者さんに問い合わせてみて、対応の丁寧さや説明の分かりやすさを比較しながら、ご自身が「ここなら信頼できる」と感じたところに依頼するのが一番です。不安なことや分からないことは遠慮せずに質問して、すっきりと気持ちの良い毎日を取り戻してくださいね。

7. まとめ

今回は、小さくて気になるチャタテムシについてご紹介しました。この虫が発生する一番の原因は、湿気とそれをエサにするカビです。駆除には市販の殺虫剤やアルコールでの拭き掃除が役立ちますが、何よりも大切なのは再発させないための予防策。日頃からお部屋の換気を心がけ、除湿器などを上手に使い、こまめなお掃除で心地よい環境を保ちましょう。もしご自身での対処が難しいと感じたら、無理をなさらず専門業者に相談するのも賢明な選択です。

コメント