暦の上で本格的な冬が始まる頃とされる「大雪(たいせつ)」。2025年は12月7日がその日にあたります。この記事を読めば、大雪の正確な日付や期間はもちろん、言葉の由来や昔ながらの風習、旬の味覚まで、季節の移ろいを深く味わうための知識がわかります。日本の美しい季節の節目を知り、心穏やかに冬支度を始めるヒントにしてみませんか。

1. 2025年の大雪はいつ?期間はいつからいつまで?

日に日に寒さが増し、冬の気配が色濃くなる季節。暦の上での冬の始まりを告げる「大雪(たいせつ)」は、いつ訪れるのでしょうか。ここでは、気になる2025年の大雪の日付と、その期間について詳しくご紹介しますね。

1.1 2025年の大雪は12月7日

2025年の「大雪」は、12月7日(日)です。

大雪は二十四節気のひとつで、毎年この日を迎えると、本格的な冬の到来を感じさせます。日付は年によって1日ほど前後することがあります。これは、地球が太陽の周りをまわる周期が、ぴったり365日ではないために生じる、暦の上での調整によるものです。

近年の大雪の日付を一覧にしてみました。お出かけの計画など、暮らしの目安にしてみてくださいね。

| 年 | 大雪の日付 |

|---|---|

| 2024年 | 12月7日(土) |

| 2025年 | 12月7日(日) |

| 2026年 | 12月7日(月) |

※日付は、日本の標準時でのものです。

出典: 国立天文台 暦計算室 暦要項

1.2 大雪の期間は冬至の前日まで

「大雪」は、特定の一日を指すだけでなく、次の二十四節気である「冬至(とうじ)」までの期間を表す言葉でもあります。

2025年の場合、12月7日から冬至の前日にあたる12月21日までの約15日間が、暦の上での「大雪」の季節となります。この時期になると、北国や山間部では雪が降り積もり、動物たちが冬ごもりを始める頃。私たちの暮らしの中でも、コートやマフラーが手放せなくなり、温かい飲み物が恋しくなる季節ですね。

2. そもそも大雪とは?意味と由来をわかりやすく解説

冬の便りとともに耳にする「大雪(たいせつ)」という言葉。どこか詩的な響きがありますが、具体的にどのような日なのか、ご存じない方も多いかもしれませんね。ここでは、大雪が持つ本来の意味や、その背景にある歴史について、ゆっくりと紐解いてまいります。

2.1 大雪は二十四節気のひとつ

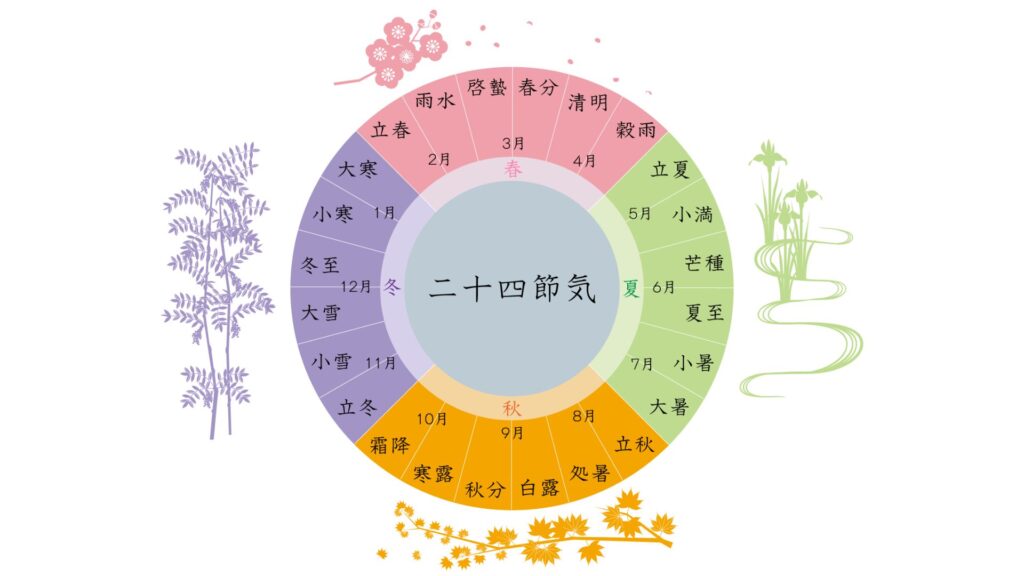

大雪は、日本の豊かな四季をさらに細かく分けた「二十四節気(にじゅうしせっき)」のひとつです。二十四節気とは、1年を太陽の動きに合わせて24等分し、それぞれに季節を表す名前を付けたもの。古代中国で生まれ、作物の種まきや収穫の目安として、古くから人々の暮らしに寄り添ってきました。

大雪は、冬至のひとつ手前、21番目の節気にあたります。暦の上では、太陽の黄経(太陽が天球上で通る道)が255度に達した日を「大雪」としています。

| 季節 | 節気(せっき) |

|---|---|

| 春 | 立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨 |

| 夏 | 立夏・小満・芒種・夏至・小暑・大暑 |

| 秋 | 立秋・処暑・白露・秋分・寒露・霜降 |

| 冬 | 立冬・小雪・大雪・冬至・小寒・大寒 |

2.2 雪が激しく降り始める頃という意味

「大雪」という漢字から「大雪(おおゆき)が降る日」と想像しがちですが、本来は「雪が激しく降り始める頃」という意味合いを持っています。読み方は「たいせつ」です。

この時期になると、北国や山々はすっかり雪景色に包まれ、平野部でも雪がちらつき始めるなど、本格的な冬の到来を告げる、大切な季節の節目とされてきました。もちろん、暦と実際の天候がぴったり合うわけではありませんが、冬の深まりを感じさせ、人々に冬支度を促す季節のしるべだったのですね。

2.3 大雪の由来と歴史

大雪を含む二十四節気は、もともと古代中国の黄河流域の気候をもとに作られました。農業が人々の生活の中心であった時代、いつ種をまき、いつ収穫するかを知ることは非常に重要でした。二十四節気は、そうした農作業の時期を知るための、暮らしに根ざした暦だったのです。

日本に伝わってからは、日本の気候や風土に合わせて解釈され、季節の行事や旬の味覚とともに、私たちの文化に深く溶け込んできました。江戸時代に出版された暦の解説書である『暦便覧(こよみびんらん)』には、大雪について「雪いよいよ降り重ねる折からなれば也」と記されています。この言葉からも、昔の人々がしんしんと降り積もる雪景色に、冬の深まりを感じていた様子がうかがえますね。(参考:こよみ便覧 – 国立国会図書館デジタルコレクション)

3. 大雪の時期の気候と自然の変化

「大雪(たいせつ)」という言葉を聞くと、キリリと冷たい空気を肌で感じるような、本格的な冬の訪れを感じますね。暦の上で冬が深まるこの時期、私たちの周りの自然はどのように移り変わっていくのでしょうか。ここでは、大雪の時期ならではの気候の特徴や、動植物たちの様子をのぞいてみましょう。

3.1 本格的な冬の到来と山の雪景色

大雪の頃になると、北国や日本海側の山間部では雪が降り積もり、景色を真っ白に変えていきます。平野部でも初雪の便りが聞かれ始め、「根雪(ねゆき)」となって春まで溶けない地域も出てきます。この時期に吹く強い北西の季節風は、雷を伴うことがあり、「ブリ起こし」や「雪起こし」とも呼ばれ、本格的な冬の訪れを告げる季節の合図とされています。

一方で、太平洋側の地域では、空気が乾燥して晴れの日が続くことが多くなります。澄み切った青空に、遠くの山々が雪を頂いた「雪化粧(ゆきげしょう)」の姿は、この時期ならではの美しい風景ですね。富士山や北アルプスなどの山々が白く輝く様子は、冬の厳しさとともに、凛とした美しさを感じさせてくれます。

3.2 大雪をさらに細かく分けた七十二候

二十四節気をさらに約5日ずつの3つに分けたものを「七十二候(しちじゅうにこう)」と呼びます。季節の細やかな移ろいを、動植物や自然現象で表した暦です。大雪の期間にも、昔の人の繊細な感性が光る、美しい言葉で表現された3つの候があります。どのような変化が見られるのか、一つひとつ見ていきましょう。

より詳しく暦について知りたい方は、国立国会図書館のウェブサイトも参考になります。

日本の暦 – 国立国会図書館

| 候 | 期間の目安(2025年) | 意味と自然の様子 |

|---|---|---|

| 3.2.1 第一候 閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) | 12月7日~12月11日頃 | 「天地の気が塞がって、真冬が訪れる」という意味です。厚い雲が空を覆い、生き物たちも活動をひそめて冬ごもりを始める頃。重たい冬空が広がり、世界中がしんと静まりかえるような季節の始まりを表しています。 |

| 3.2.2 第二候 熊蟄穴(くまあなにこもる) | 12月12日~12月16日頃 | 文字通り「熊が冬ごもりのために穴に隠れる」頃。熊だけでなく、シマリスやカエル、ヘビなど、多くの動物たちが長い冬を越すために眠りにつきます。自然界が静かに春を待つ準備に入る、穏やかな時間が流れます。 |

| 3.2.3 第三候 鮭魚群(さけのうおむらがる) | 12月17日~12月21日頃 | 「鮭が群れをなして川を遡る」頃を表します。産卵のために故郷の川へと帰ってくる鮭の姿は、厳しい寒さの中でも力強い生命の営みを感じさせてくれる光景です。この時期、川面が賑やかになる様子が目に浮かぶようですね。 |

4. 大雪の時期に行われる風習や旬の食べ物

暦の上では本格的な冬の到来を告げる「大雪」。寒さが厳しくなるこの時期は、あたたかいお部屋で過ごす時間が増えますね。昔からこの時期に合わせて、人々は年末の準備を始めたり、旬の恵みをいただいたりして、冬を乗り切る知恵を育んできました。ここでは、大雪の時期にぴったりの風習や、ぜひ味わいたい旬の味覚をご紹介します。

4.1 この時期に行われる日本の風習

12月上旬から中旬にあたる大雪の時期は、新しい年を迎えるための準備を始めるのにふさわしい頃とされてきました。特に「事始め(ことはじめ)」は、お正月の準備を始める大切な日として知られています。

昔は12月13日が「正月事始め」とされ、この日に門松にする竹を山へ採りに行ったり、お雑煮を炊くための薪を集めたりしたそうです。また、一年の汚れを払い、年神様をお迎えするために「すす払い」を行うのもこの時期のならわしです。現代の暮らしでは大掃除にあたりますね。年末の慌ただしい時期を迎える前に、少しずつお家の片付けを始めると、心にもゆとりが生まれて気持ちよく新年を迎えられそうですね。

また、京都の寺社では、この時期に大きな鍋で大根を炊き、参拝者に振る舞う「大根焚き」が行われます。寒い冬にいただくあつあつの大根は、体の芯から温めてくれるだけでなく、無病息災を願う人々の思いが込められた優しい味わいです。

4.2 大雪の時期に旬を迎える食べ物

大雪の時期は、寒さに耐えるために栄養をたっぷり蓄えた、おいしい食材がたくさん旬を迎えます。厳しい寒さの中で育った冬の味覚は、甘みや旨みがぐっと増しているのが特徴です。旬の食材をいただくことは、季節の移ろいを感じられるだけでなく、私たちの体を内側から元気にしてくれる、昔ながらの健康法ともいえますね。

4.2.1 旬の野菜や果物

冬野菜の代表格である大根や白菜は、まさに今が食べ頃。お鍋や煮込み料理にすれば、とろけるような柔らかさと甘さを楽しめます。また、冬の食卓に彩りを添えてくれる、みかんやリンゴなどの果物も旬を迎えます。

| 品目 | 特徴とおすすめの食べ方 |

|---|---|

| 白菜 | 霜にあたると甘みが増します。鍋物はもちろん、クリーム煮や漬物にもぴったりです。 |

| 大根 | みずみずしくて甘みがあります。おでんやふろふき大根、ぶり大根など、じっくり煮込む料理で味わいが深まります。 |

| ほうれん草 | 鉄分やビタミンが豊富。おひたしや胡麻和え、バターソテーなど、手軽に栄養を摂れるのが魅力です。 |

| 春菊 | 独特の香りが食欲をそそります。すき焼きや鍋物には欠かせない名脇役ですね。 |

| みかん | ビタミンCが豊富で、風邪予防にも役立ちます。こたつでいただく冬のみかんは格別です。 |

| りんご | 蜜がたっぷり入った「ふじ」などが旬を迎えます。そのままいただくのはもちろん、アップルパイや焼きりんごにするのもおすすめです。 |

4.2.2 旬の魚介類

海の世界でも、この時期ならではのごちそうが豊富です。「寒ぶり」や「たら」など、脂がのって旨みが最高潮に達する冬の魚介類は、私たちの食卓を豊かにしてくれます。栄養満点の海の幸で、心も体もぽかぽかに温まりましょう。

| 品目 | 特徴とおすすめの食べ方 |

|---|---|

| ぶり | 「寒ぶり」と呼ばれ、脂がのって身が引き締まっています。お刺身や照り焼き、ぶり大根などで、その濃厚な旨みを堪能できます。 |

| たら | 淡白で上品な味わいの白身魚。たらちりなどの鍋物や、ムニエル、フライにしてもおいしいです。 |

| あんこう | 「西のふぐ、東のあんこう」と称される冬の高級魚。鍋にすると、身や皮、肝など、部位ごとの食感と味わいが楽しめます。 |

| 牡蠣 | 「海のミルク」と呼ばれるほど栄養満点。ぷりっとした食感がたまりません。カキフライや鍋、炊き込みご飯などが人気です。 |

| カニ | ズワイガニやタラバガニ漁が最盛期を迎えます。茹でたり焼いたり、鍋にしたりと、冬の食卓を豪華に彩る主役です。 |

旬の食材について、より詳しく知りたい方は、農林水産省が発信する情報も参考になりますよ。

こどもそうだん:旬の食べ物がおいしいのはなぜ?(農林水産省)

5. 大雪の時期の過ごし方と注意点

暦の上で本格的な冬が始まるとされる「大雪(たいせつ)」。空から降る雪もいよいよ本番となり、寒さも一段と厳しくなる頃ですね。季節の変わり目は、心と体の両方で少しずつ準備を始める大切な時期です。ここでは、大雪の時期を健やかに、そして心地よく過ごすためのヒントと、知っておきたい注意点をご紹介します。慌ただしい年末を前に、ご自身の体をいたわり、暮らしを整える時間を持ってみませんか。

5.1 冬支度を始めるのに最適な時期

「大雪」は、本格的な冬に備えるための支度を始めるのにぴったりのタイミングです。雪国の暮らしはもちろん、都市部でも冬の寒さは体にこたえるもの。早めに準備を整えて、心穏やかに冬を迎えましょう。

具体的には、次のような準備を少しずつ進めていくのがおすすめです。

- 衣類や寝具の入れ替え

厚手のコートやセーター、マフラーや手袋などをいつでも使えるように準備しておきましょう。お布団も、ふかふかの冬物に入れ替えておくと、寒い夜もあたたかく眠れますね。 - 暖房器具の点検と準備

エアコンのフィルター掃除や、ストーブ、ファンヒーターの点検を済ませておくと安心です。灯油などが必要な場合は、早めに購入しておくと、いざという時に慌てずにすみます。 - お部屋の寒さ対策

窓に断熱シートを貼ったり、厚手のカーテンに替えたりするだけでも、お部屋の暖かさがぐっと変わります。足元の冷え対策に、あたたかいラグやスリッパを用意するのも素敵ですね。小さな工夫で、暖房の効率も上がり、心地よい空間が生まれます。

ひとつひとつ準備を整えていく時間は、季節の移ろいを実感し、暮らしを慈しむ豊かなひとときにもなりますよ。

5.2 体調管理で気をつけたいこと

空気が乾燥し、気温がぐっと下がるこの時期は、体調を崩しやすい季節でもあります。特に、私たち世代にとっては日々のセルフケアがとても大切になりますね。健やかな毎日を送るために、いくつかのポイントを心に留めておきましょう。

- 体を内と外から温める

昔から「冷えは万病のもと」と言われるように、体を冷やさない工夫が大切です。特に「首」「手首」「足首」の“三首”を温めると、全身の血行が良くなると言われています。外出時にはマフラーや手袋、厚手の靴下を忘れずに。食事では、生姜や根菜など、体を温める食材を積極的に取り入れるのも良いですね。 - 乾燥からのどや肌を守る

冬の乾燥した空気は、のどや鼻の粘膜を傷つけ、風邪の原因になることも。加湿器を使ったり、濡れたタオルを室内に干したりして、適度な湿度を保ちましょう。こまめな水分補給も大切です。また、お肌の保湿ケアも念入りに行い、うるおいを保ちたいですね。 - 冬の入浴は「ヒートショック」にご用心

暖かい部屋から寒い脱衣所や浴室へ移動し、熱いお湯に入ることで血圧が急激に変動する「ヒートショック」は、冬場に特に注意が必要です。入浴前に脱衣所や浴室を暖めておく、お湯の温度を41度以下に設定するなどの対策を心がけましょう。

5.3 大雪への備えはいつから始めるべきか

二十四節気の「大雪」は、気象現象としての「大雪(おおゆき)」が降りやすくなる季節の始まりも意味します。近年では、予期せぬ大雪によって交通が麻痺したり、停電が起きたりすることも珍しくありません。「備えあれば憂いなし」という言葉の通り、万が一に備えておくことが、冬の暮らしの安心につながります。

大雪への備えは、天気予報で雪マークを見てからではなく、本格的な冬が始まるこの「大雪」の時期から始めるのが理想的です。いざという時に慌てないよう、ご家庭で必要なものをリストアップし、確認しておきましょう。

最低限備えておきたいものの例を、下の表にまとめました。ご自身の暮らしに合わせて、ぜひ一度チェックしてみてください。

| 備えの種類 | 具体的な備品 | ポイント |

|---|---|---|

| 食料・水 | 飲料水(3日分以上)、レトルト食品、缶詰、お菓子など | 火を使わずに食べられるものがあると便利です。 |

| 停電対策 | 懐中電灯、携帯ラジオ、予備の電池、モバイルバッテリー | スマートフォンが重要な情報源になります。充電切れに備えましょう。 |

| 防寒・暖房 | カイロ、湯たんぽ、毛布、防寒着、カセットコンロ | 電気やガスが止まっても暖をとれる手段を確保しておくと安心です。 |

| 雪対策(必要な地域) | 除雪用スコップ、長靴、手袋、融雪剤 | 玄関や車の周りの雪かきに必要です。 |

| 車の備え | スタッドレスタイヤ、タイヤチェーン、スノーブラシ、解氷スプレー | 早めのタイヤ交換を心がけ、燃料は常に満タンに近い状態を保ちましょう。 |

より詳しい情報については、気象庁や政府が発信する防災情報も大変参考になります。一度目を通しておくと、いざという時に落ち着いて行動できますよ。

6. 大雪と小雪、冬至との違い

冬が深まってくると、「大雪(たいせつ)」のほかにも「小雪(しょうせつ)」や「冬至(とうじ)」といった言葉を耳にする機会が増えますね。どれも冬の季節を表す美しい日本語ですが、それぞれに少しずつ意味合いが異なります。ここでは、その違いをゆっくりと紐解いて、暦の知識を深めていきましょう。

まずは、それぞれの違いがひと目でわかるように、簡単な表にまとめてみました。

| 名称 | 時期の目安(2024年〜2025年) | 意味合い |

|---|---|---|

| 小雪(しょうせつ) | 11月22日頃〜12月6日頃 | わずかに雪が降り始める頃。冬の始まり。 |

| 大雪(たいせつ) | 12月7日頃〜12月20日頃 | 雪が激しく降り、積もり始める頃。本格的な冬の到来。 |

| 冬至(とうじ) | 12月21日頃 | 一年で最も昼が短く、夜が長くなる日。 |

※日付は年によって1日ほど前後することがあります。より詳しい日付は、国立天文台の暦要項などでご確認いただけます。

6.1 小雪との違い

「小雪」は、「大雪」のひとつ前にめぐってくる二十四節気です。暦の上では、まず「小雪」で北国から雪の便りが届きはじめ、次にやってくる「大雪」でいよいよ本格的な冬を迎える、という季節の移ろいを表しています。

その名の通り、「小」さな雪が舞い始めるのが「小雪」、山々だけでなく平野にも雪が「大」きく積もるほど降るのが「大雪」と覚えると、違いがわかりやすいかもしれませんね。だんだんと寒さが増していく、冬のグラデーションを感じさせてくれるような関係です。

6.2 冬至との違い

「冬至」は、「大雪」の期間が終わる頃に迎える二十四節気のひとつです。柚子湯に入ったり、かぼちゃを食べたりする風習でもおなじみですね。

このふたつの大きな違いは、その意味合いにあります。大雪が「本格的な冬の到来」という気候の変化を表す約15日間の「期間」であるのに対し、冬至は「一年で最も昼の時間が短くなる日」という太陽の運行に基づいた特定の「日」を指す意味合いが強い言葉です。この日を境に、少しずつ日が長くなっていくことから、「冬至」は太陽が生まれ変わる日とも考えられ、古くから大切にされてきました。季節の深まりを感じる「大雪」と、季節の折り返し地点である「冬至」。どちらも、冬という季節を豊かに彩る大切な節目なのですよ。

7. まとめ

2025年の「大雪」は12月7日。山々が雪化粧を始め、本格的な冬の訪れを告げる頃ですね。この記事では、二十四節気のひとつである大雪の意味や由来、そしてこの時期ならではの旬の味覚や過ごし方についてご紹介しました。せわしなくなりがちな年末ですが、季節の節目を意識することで、日々の暮らしはより豊かになります。暦の言葉に耳をすませ、旬の恵みを味わいながら、あたたかく健やかな冬を迎える準備を始めてみてはいかがでしょうか。

コメント