お菓子や生鮮食品を買ったときについてくる保冷剤。冷凍庫の隅で溜まってしまい、捨て方に迷うことはありませんか?保冷剤の中身は基本的に「可燃ごみ」として捨てられますが、お住まいの自治体のルール確認も大切です。この記事では、保冷剤の正しい捨て方や注意点を分かりやすく解説。さらに、消臭剤や植物の保水剤など、暮らしに役立つ賢い再利用のアイデアもご紹介します。正しい知識で、冷凍庫も心もすっきりさせましょう。

1. 保冷剤の基本的な捨て方【何ごみ?】

ケーキやお肉などを買ったときについてくる保冷剤。冷凍庫を開けると、いつの間にかたくさん溜まっていた、なんて経験はありませんか?いざ捨てようと思っても「これって、何ごみに出せばいいのかしら?」と迷ってしまいますよね。

実は、保冷剤の捨て方はとってもシンプル。「中身のジェル」と「外側の袋」に分けて考えるのが、すっきり分別するコツなんです。まずは、基本的な捨て方から一緒に見ていきましょう。

1.1 中身のジェルは可燃ごみとして捨てるのが一般的

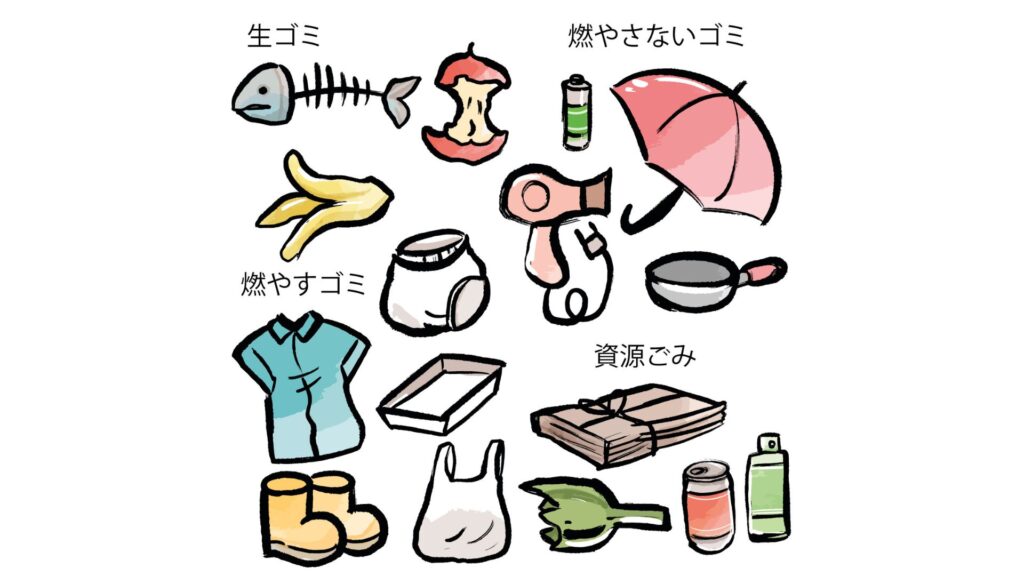

保冷剤のぷるぷるとした中身のジェル。これは、多くの自治体で「可燃ごみ(燃やすごみ)」として処分できます。ジェルの主成分は、ほとんどが水と「高吸水性ポリマー」という粉末でできています。この高吸水性ポリマーは、赤ちゃんの紙おむつや生理用品にも使われている安全な素材。燃やしても有害なガスを発生させないため、可燃ごみとして扱われるのが一般的です。

中身を出す場合は、新聞紙や不要な紙の上に広げて水分を蒸発させてから捨てると、ごみが軽くなりますよ。ただ、中身を出す手間を考えると、袋を破らずにそのまま可燃ごみとして出すのが一番簡単で衛生的かもしれませんね。

1.2 外側の袋は素材を確認して分別

次に、外側の袋の捨て方です。こちらは素材によって分別方法が変わります。袋のどこかに印刷されている「プラマーク」があるかどうか、まずはチェックしてみてください。

多くの保冷剤の袋はプラスチック製のため、「プラスチック製容器包装」としてリサイクルに出せる場合があります。ただし、リサイクルに出す際は、中身のジェルをきれいに洗い流す必要があります。汚れが取れにくい場合や、そもそもプラマークがない場合は、無理せず「可燃ごみ」として捨てましょう。

| 袋の種類 | ごみの分別 | 捨て方のポイント |

|---|---|---|

| プラマークがある袋 | プラスチック製容器包装 | 中身のジェルをきれいに洗い流してから捨てます。汚れが落ちない場合は可燃ごみへ。 |

| プラマークがない袋 | 可燃ごみ(燃やすごみ) | 素材が特定できないため、可燃ごみとして捨てるのが安心です。 |

1.3 お住まいの自治体のルールを確認する方法

ここまで一般的な捨て方をご紹介しましたが、一番大切なのは、あなたがお住まいの自治体のルールに従うことです。ごみの分別方法は地域によって異なるため、捨てる前には必ず一度確認する習慣をつけると安心ですね。

確認方法は、それほど難しくありません。自治体のホームページで「〇〇市 ごみ 保冷剤」といったキーワードで検索したり、配布されているごみ分別のパンフレットを見たりするのが確実です。

例えば、横浜市では保冷剤を「燃やすごみ」としています(横浜市ごみ分別辞典より)。一方、中身を「普通ごみ」に、きれいにした外側の袋を「容器包装プラスチック」として分別するよう案内している自治体もあります。

最近では、ごみの分別を手軽に調べられるスマートフォンアプリを提供している自治体も増えています。こうしたツールも上手に活用して、正しく気持ちよく処分しましょう。

2. 【注意】保冷剤を捨てる際にやってはいけないこと

冷凍庫にたまりがちな保冷剤。いざ捨てようと思ったとき、ついやってしまいがちな間違いがいくつかあります。知らずにいると、ご家庭のトラブルや環境問題につながることも。ここでは、保冷剤を捨てる際に気をつけたい大切な注意点をお伝えしますね。

2.1 中身をトイレや排水溝に流すのは絶対にNG

保冷剤の中身はぷるぷるしたジェル状なので、ついトイレやキッチンのシンクに流してしまいたくなるかもしれません。でも、これは絶対にやってはいけない行為です。

保冷剤の主成分である「高吸水性ポリマー」は、紙おむつなどにも使われている素材で、水を吸収して大きく膨らむ性質を持っています。このジェルを排水溝に流してしまうと、中でさらに水分を吸って膨らみ、排水管を完全に塞いでしまう恐れがあるのです。

もし排水管が詰まってしまうと、専門業者を呼ばなければならず、高額な修理費用がかかることも。ご近所にも迷惑をかけてしまうかもしれません。また、高吸水性ポリマーは自然に分解されにくいため、下水処理施設に大きな負担をかけたり、河川や海に流れ出て環境汚染の原因になったりもします。

| 流してはいけない場所 | 起こりうるトラブル |

|---|---|

| トイレ、洗面所、キッチンのシンク、お風呂の排水溝など | 排水管の詰まり、悪臭、水漏れ、高額な修理費用の発生、環境汚染 |

大切なご自宅と環境を守るためにも、中身のジェルは決して水に流さず、可燃ごみとして正しく処分しましょうね。

2.2 凍ったまま捨てても大丈夫?

「冷凍庫から出して、そのままゴミ袋に入れてもいいのかしら?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。結論から言うと、基本的には凍ったまま捨てても問題はありませんが、できれば常温に戻してから捨てるのがより親切です。

カチカチに凍った保冷剤は、硬くて角が鋭利になっていることがあります。そのままゴミ袋に入れると、重みで他のゴミを押しつぶしたり、ゴミ袋を内側から破ってしまったりする可能性があります。特に、生ごみなど水分の多いものと一緒に入れていると、袋が破れて汚水が漏れ出し、悪臭の原因になることも。

また、ゴミを収集してくださる作業員の方が、袋を持ち上げた際に硬い保冷剤でケガをしてしまう危険性もゼロではありません。ほんの少しの手間ですが、常温に戻して柔らかい状態にしてから捨てることで、こうした小さなトラブルを防ぐことができます。お互いに気持ちよく過ごすための、ささやかな思いやりですね。

3. 捨てるのはもったいない!保冷剤の賢い再利用方法

ケーキやお肉を買ったときについてくる保冷剤。冷凍庫の隅でカチコチに凍ったまま、いつの間にかたくさん溜まっていませんか?「いつか使うかも」と思って取っておいても、なかなか出番がないまま場所を取ってしまいがちですよね。でも、実はこの保冷剤、冷やす以外にも暮らしを豊かにしてくれる素敵な使い道がたくさんあるのですよ。

捨てる前に、ほんのひと手間加えるだけで、おしゃれな消臭剤になったり、ガーデニングの強い味方になったり。今回は、そんな保冷剤の賢い再利用アイデアを3つご紹介します。楽しみながら、暮らしに役立ててみませんか?

3.1 消臭剤や芳香剤として活用する

保冷剤の中に入っているプルプルとしたジェル。この正体は「高吸水性ポリマー」という素材で、水分と一緒に気になるニオイを吸着してくれる性質があります。市販の消臭ビーズにも使われている成分なので、手軽にオリジナルの消臭剤を作ることができるのです。

お気に入りのガラス瓶や小皿に入れれば、見た目も涼しげなインテリアに。玄関やトイレ、靴箱など、ニオイが気になる場所に置いてみましょう。

3.1.1 準備するものと作り方の手順

作り方はとっても簡単。ご自宅にあるもので、すぐに始められますよ。

| 準備するもの | 作り方の手順 |

|---|---|

| 保冷剤(常温に戻しておく) お好みの空き瓶やグラス、小皿 ハサミ ジェルを混ぜるための割り箸やスプーン (お好みで)ビーズやビー玉、食紅など | 保冷剤の袋の端をハサミで切り、中身のジェルを容器に移します。 ジェルが固まっている場合は、割り箸などで軽くほぐしましょう。 お好みでビーズやビー玉を入れたり、食紅を数滴たらして混ぜたりすると、見た目が華やかになります。 ニオイが気になる場所に置いたら完成です。 |

ジェルが乾いて小さくなってきたら、交換の合図。中身は可燃ごみとして捨ててくださいね。

3.1.2 アロマオイルを垂らして好きな香りに

消臭効果だけでなく、お好きな香りをプラスして芳香剤として楽しむのもおすすめです。作り方は、完成した消臭剤にエッセンシャルオイル(精油)やアロマオイルを数滴垂らして、軽く混ぜるだけ。

例えば、玄関には爽やかなレモングラス、寝室にはリラックスできるラベンダー、お手洗いには清潔感のあるペパーミントなど、置く場所に合わせて香りを変えるのも素敵ですね。ふんわりと優しい香りが広がって、心地よい空間を演出してくれますよ。

3.2 植物の保水剤としてガーデニングに役立てる

保冷剤の中身である高吸水性ポリマーは、その名の通りたくさんの水分を蓄えることができます。この性質を利用して、植物用の保水剤としてガーデニングに活用するのも素晴らしいアイデアです。

観葉植物の土に混ぜ込んだり、プランターの土の上に置いたりすることで、土の乾燥を緩やかにしてくれます。特に、数日間お家を留守にするときの水やり対策としても心強い味方になってくれますよ。

3.2.1 使い方と注意点

便利な保水剤ですが、使う際にはいくつか大切な注意点があります。植物のためにも、必ず確認してからお使いくださいね。

【使い方】

- 土に混ぜる:植え替えの際に、土の量の5%程度のジェルを混ぜ込みます。

- 土の上に置く:プランターや鉢植えの土の上に、ジェルを敷き詰めます。

- 切り花に:花瓶の水にジェルを少し混ぜると、水の減りが緩やかになり、お花が長持ちしやすくなります。

【注意点】

- 成分を確認しましょう:保冷剤の中には、植物に有害なエチレングリコール(不凍液)や防腐剤が含まれているものがあります。「成分:水、高吸水性ポリマー」と記載されているものを選び、それ以外の成分が入っている場合は使用を避けてください。

- 使いすぎは禁物です:ジェルの量が多すぎると、土が常に湿った状態になり、根腐れの原因になることがあります。

- 屋外の地植えには使わない:高吸水性ポリマーは自然に分解されないため、お庭の土に直接混ぜるのは避けましょう。あくまでプランターや鉢植えでの使用にとどめてください。

3.3 温めてエコなカイロとして使う

「保冷」剤という名前ですが、実は温めて使うこともできるタイプがあるのをご存知でしたか?「温冷両用」と書かれた保冷剤であれば、電子レンジで温めることで、繰り返し使えるエコなカイロに早変わりします。

寒い日のちょっとしたお出かけや、肩や腰、お腹などをじんわりと温めたいときにぴったり。使い捨てカイロのようにゴミも出ないので、環境にもお財布にも優しいのが嬉しいですね。

3.3.1 電子レンジで温める際の注意点

手軽で便利なカイロですが、温める際には破裂や火傷の危険も伴います。安全に使うために、以下の注意点を必ず守ってください。

- 「レンジ対応」「温冷両用」の表示を確認:必ず、パッケージに電子レンジで温められる旨の記載があるか確認してください。記載のないものを温めるのは大変危険ですので、絶対におやめください。

- 加熱時間を守る:製品に記載されている加熱時間を必ず守りましょう。まずは500W~600Wで20秒~30秒ほど、短い時間から様子を見ながら少しずつ温めるのが安全です。

- 加熱しすぎない:温めすぎると袋が破裂し、高温のジェルが飛び散って火傷をする恐れがあります。「自動あたため」機能は使わず、必ず手動で時間を設定してください。

- タオルで包んで使う:温めた保冷剤は熱くなっています。直接肌に当てず、必ずタオルや布で包んで使い、低温やけどに注意しましょう。

4. 保冷剤の中身の成分と安全性について

ケーキやお惣菜を買ったときについてくる保冷剤。冷凍庫にたまってしまいがちですが、中身はいったい何でできているのか、気になったことはありませんか?ここでは、保冷剤の成分と、扱う上での注意点について、やさしく解説していきますね。

4.1 主成分は水と高吸水性ポリマー

普段よく目にするジェル状の保冷剤。そのぷるぷるとした中身の正体は、ほとんどが「水」と、ほんの少しの「高吸水性ポリマー」でできています。

高吸水性ポリマーと聞くと少し難しく感じるかもしれませんが、これは自重の何百倍もの水を吸収して固めることができる粉末状の物質です。実は、赤ちゃんの紙おむつや、女性用の生理用品など、私たちの暮らしの身近なところでも活躍している素材なんですよ。この高吸水性ポリマーのおかげで、水がこぼれ出すことなく、扱いやすいジェル状になっているのです。

現在、国内で生産されている保冷剤の多くは、安全性の高い成分で作られています。しかし、ごくまれに古いタイプの保冷剤には注意が必要なものもあります。

| 種類 | 主な成分 | 安全性 |

|---|---|---|

| 現在の主流の保冷剤 | 水、高吸水性ポリマー、防腐剤 | 人体に無害な成分が使われており、皮膚に触れても基本的には安全です。 |

| 一部の古い保冷剤 | エチレングリコール | 自動車の不凍液などに使われる有毒な物質。甘い味がするため、特にペットの誤飲に注意が必要です。 |

もし、ご家庭にいつのものか分からない古い保冷剤がある場合は、念のため注意して扱ってくださいね。

4.2 子供やペットが誤飲しないように注意

保冷剤の主成分である高吸水性ポリマーは、基本的には体に害のないものですが、「安全=食べても大丈夫」というわけでは決してありません。小さなお子様や、好奇心旺盛なペットがいるご家庭では、誤って口にしてしまわないよう、保管場所に十分注意しましょう。

万が一、中身のジェルを食べてしまうと、体内の水分を吸収して膨らみ、喉や消化器官に詰まってしまう危険性があります。また、品質を保つための防腐剤などが含まれていることもあります。

特に注意したいのが、ペットによる誤飲です。先ほど触れた「エチレングリコール」という成分は、甘い味がするため、犬や猫が好んで舐めてしまうことがあります。これは少量でも中毒症状を引き起こす大変危険な物質です。

もしお子様やペットが保冷剤の中身を口にしてしまった場合は、慌てずに次のように対処してください。

- 無理に吐かせようとせず、まずは口の中に残っているものを取り除き、水でよく口をすすがせます。

- 体調に少しでも変化が見られる場合は、誤飲した保冷剤のパッケージを持って、すぐに医療機関(ペットの場合は動物病院)を受診しましょう。成分が分かることで、お医者様もスムーズに処置ができます。

大切な家族を守るためにも、保冷剤は使わない時もきちんと管理して、安全に活用していきたいですね。

5. 【種類別】ハードタイプの保冷剤の捨て方

ケーキやお惣菜についてくる小さな保冷剤とは別に、クーラーボックスなどで使う、硬いプラスチック容器に入った「ハードタイプ」の保冷剤をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。ゴツゴツとしていて、どうやって捨てたらいいのか迷ってしまうことも。ここでは、そんなハードタイプの保冷剤の捨て方について、詳しく見ていきましょう。

5.1 ハードタイプとソフトタイプの違いをおさらい

まず、ご家庭にある保冷剤がどちらのタイプか確認してみましょう。それぞれの特徴は、見た目や手触りで簡単に見分けられますよ。

| タイプ | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| ソフトタイプ | ナイロンや不織布などの柔らかい袋に入っている。手で簡単に曲げられる。 | 食品購入時にもらうことが多い、一般的なタイプ。 |

| ハードタイプ | ポリエチレンなどの硬いプラスチック容器に入っている。頑丈で変形しにくい。 | クーラーボックス、アウトドア、長時間の保冷用。 |

この記事でご説明するのは、後者の「ハードタイプ」の捨て方です。ソフトタイプとは少し勝手が違うので、注意してくださいね。

5.2 ハードタイプの保冷剤は「分解せずそのまま」が基本

ソフトタイプの保冷剤は中身のジェルを出して捨てることが多いですが、ハードタイプの保冷剤は、中身を出さずに容器ごとそのまま捨てるのが基本です。硬い容器はのこぎりなどを使わないと切断できず、無理に分解しようとすると怪我をする恐れがあり大変危険です。

では、容器ごと何ごみとして捨てれば良いのでしょうか。これはお住まいの地域によって扱いが異なります。

5.2.1 自治体によって「不燃ごみ」か「プラスチックごみ」に

ハードタイプの保冷剤は、自治体によって「不燃ごみ」や「燃えないごみ」に分類されることが多いようです。また、地域によっては「プラスチックごみ」として回収される場合もあります。

必ずお住まいの自治体のホームページや、配布されているごみの分別ガイドなどで確認してから捨てるようにしましょう。「保冷剤 ハードタイプ 〇〇市」のように検索すると、情報が見つかりやすいですよ。

5.3 有名メーカーのハードタイプ保冷剤の捨て方は?

アウトドアブランドなどが販売しているハードタイプの保冷剤についても、メーカーはどのように案内しているのでしょうか。例えば、有名なブランドの公式サイトを確認してみると、やはり自治体のルールに従うよう案内されています。

| メーカー・商品例 | 公式サイトでの案内 |

|---|---|

| ロゴス(LOGOS)「氷点下パック」シリーズ | お住まいの自治体の廃棄方法に従って処分するよう案内されています。(参考:ロゴス公式サイト Q&A) |

| キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG)「時を忘れる保冷剤」シリーズ | こちらも、各自治体のルールに従って処分することが推奨されています。 |

このように、メーカー品であっても特別な捨て方はなく、最終的にはお住まいの地域のルールが最優先となります。繰り返しになりますが、捨てる前には必ず自治体の分別方法を確認する習慣をつけると安心ですね。

6. まとめ

冷凍庫にたまりがちな保冷剤。その捨て方から暮らしに役立つ再利用法までご紹介しました。中身のジェルは可燃ごみとして捨てるのが一般的ですが、何よりも大切なのはお住まいの自治体のルールを確認することです。高吸水性ポリマーが詰まりの原因となるため、中身を排水溝に流すのは絶対に避けてくださいね。消臭剤や植物の保水剤として暮らしに役立てるのも素敵なアイデア。正しい知識で、環境にも配慮しながら、すっきりと心地よい毎日を送りましょう。

コメント