お風呂や洗面所の鏡、気づけばウロコや水垢で白く曇っていませんか。この記事では、そんなガンコな汚れの原因から、場所や汚れに合わせた掃除方法を丁寧にご紹介します。実は、汚れの性質に合わせてクエン酸や重曹などを使い分けるのが、すっきり落とす一番の近道。家にあるものでできる簡単な裏ワザから、きれいを長持ちさせる予防法まで。鏡がピカピカになると、気分まで明るくなりますよ。

1. 鏡が汚れる主な原因とは?場所別に解説

鏡がいつもピカピカだと、なんだか気分も晴れやかになりますよね。でも、お掃除してもすぐにくもってしまったり、白い汚れがこびりついてしまったり…。実は、鏡とひとことで言っても、置かれている場所によって汚れの種類や原因がまったく違うんです。まずは「敵」を知ることから。汚れの原因がわかれば、お掃除もぐっと楽になりますよ。

1.1 お風呂や浴室の鏡の汚れ 水垢ウロコ石鹸カス

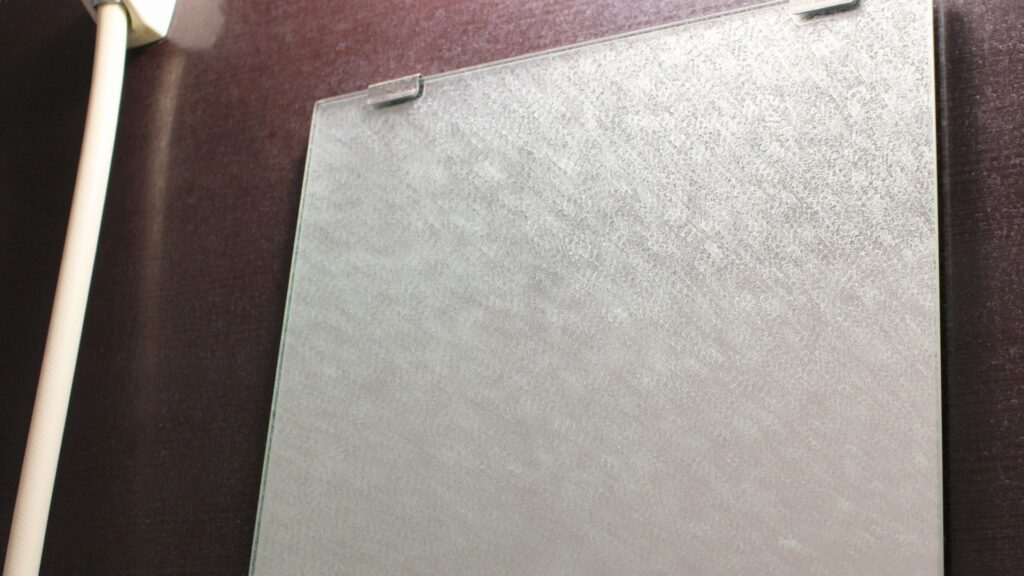

ご家庭の鏡の中で、最も手ごわい汚れがつきやすいのがお風呂場ではないでしょうか。白いウロコのような模様がびっしりついて、いくらこすっても取れない…なんてことも。このガンコな汚れの正体は、主に3つの原因が混ざり合ったものです。

一番の原因は、水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムといったミネラル分です。鏡についた水滴が蒸発する際に、水分だけがなくなってミネラル分が白い固形物として残ります。これが「水垢」です。この水垢が何度も積み重なって、硬くうろこ状にこびりついたものが「ウロコ汚れ」と呼ばれています。

さらに、シャンプーやボディソープなどの「石鹸カス」も原因のひとつ。石鹸の成分が水道水のミネラル分と反応して、白くベタっとした汚れに変化します。これに、体を洗ったときに飛び散る「皮脂汚れ」も加わり、複雑で落としにくい汚れになってしまうのです。

| 汚れの種類 | 主な原因 | 汚れの性質 |

|---|---|---|

| 水垢・ウロコ汚れ | 水道水のミネラル分(カルシウムなど) | アルカリ性 |

| 石鹸カス | 石鹸成分と水道水のミネラルが結合したもの | 酸性 |

| 皮脂汚れ | 体から出る皮脂 | 酸性 |

1.2 洗面所の鏡の汚れ 歯磨き粉化粧品手垢

朝の身支度や手洗いなど、家族みんなが毎日使う洗面所。こちらの鏡は、お風呂場とはまた違った原因で汚れていきます。気づかないうちに、白い点々や手で触った跡がついていませんか?

代表的なものは、歯磨き中に飛び散った「歯磨き粉」や、洗顔時の「洗顔料」の泡。これらが鏡についたまま乾くと、白い跡になって残ります。また、お化粧をするときにはファンデーションやフェイスパウダーが、髪を整えるときにはヘアスプレーやワックスなどが付着することも。こうした化粧品や整髪料は油分を含んでいることが多く、水拭きだけではなかなかキレイに落とせません。

もちろん、鏡の角度を変えたり、汚れを指で拭ったりするときについてしまう「手垢」や「皮脂」も、くもりの原因になります。

1.3 玄関やリビングの鏡の汚れ ホコリや皮脂

お出かけ前の身だしなみチェックに欠かせない玄関の姿見や、お部屋を広く見せてくれるリビングの鏡。水回りと違って、こちらの汚れは比較的シンプルです。

主な原因は、空気中を舞っている「ホコリ」。静電気によって鏡の表面に引き寄せられて付着します。特に玄関は人の出入りが多く、外からの砂ボコリも入りやすいため、汚れが目立ちやすい場所です。

もうひとつは、やはり「皮脂」や「手垢」です。鏡に触れたときにつく指紋や、小さなお子さまがぺたぺたと触った跡などが挙げられます。乾いたホコリは、いきなり濡れた布で拭くと汚れを広げてしまうこともあるので、お掃除の順番に少しだけコツがいりますよ。

2. ガンコな水垢やウロコ汚れの鏡掃除術

お風呂の鏡を見るたびに、白くうっすらと、まるで魚のウロコのような模様が気になっていませんか。これは水道水に含まれるミネラル分が固まってしまった「水垢」や「ウロコ汚れ」です。一度ついてしまうと、普通にこすっただけではなかなか落ちない、とてもガンコな汚れですよね。でも、ご安心ください。汚れの性質に合わせたお掃除で、あの頃のクリアな輝きを取り戻すことができますよ。ここでは、ガンコな水垢やウロコ汚れをすっきり落とすための、とっておきの方法を3つのステップでご紹介します。

2.1 クエン酸を使った基本的な鏡の掃除方法

水垢やウロコ汚れは、アルカリ性の性質を持っています。そこで活躍するのが、酸性の「クエン酸」です。酸の力でアルカリ性の汚れを中和させて、柔らかくして落としやすくするんですよ。ドラッグストアや100円ショップでも手軽に手に入る、環境にもやさしいお掃除の味方です。

用意するものは、ご家庭にある身近なものばかりです。

- クエン酸(粉末タイプ)…小さじ1杯

- 水またはぬるま湯…200ml

- スプレーボトル

- キッチンペーパー

- 食品用ラップ

- マイクロファイバークロスなどの柔らかい布…2枚(水拭き用と乾拭き用)

準備ができたら、さっそくお掃除を始めましょう。

- クエン酸水を作る

スプレーボトルに水またはぬるま湯200mlとクエン酸小さじ1杯を入れ、よく振って溶かします。クエン酸の粉が残っていると鏡を傷つけることがあるので、しっかり溶かすのがコツです。 - 鏡にパックする

鏡の汚れ全体に、作ったクエン酸水をまんべんなくスプレーします。その上からキッチンペーパーを貼り付け、さらに上からスプレーして、しっかり湿らせます。 - ラップで保湿する

乾燥を防ぐために、キッチンペーパーの上から食品用ラップで覆い、パックします。こうすることでクエン酸水の蒸発を防ぎ、汚れにじっくり浸透させることができます。 - 時間を置く

そのまま30分から1時間ほど時間を置きます。汚れがひどい場合は、半日ほど置くとより効果的です。 - 汚れをこすり落とす

時間が経ったらラップとキッチンペーパーをはがし、丸めたラップや柔らかいスポンジで優しくクルクルと円を描くようにこすります。 - 拭き上げる

最後に、固く絞った布でクエン酸や汚れをしっかりと拭き取り、乾いたマイクロファイバークロスで鏡の表面に水分が残らないように拭き上げれば、お掃除は完了です。

2.2 重曹をプラスして洗浄力アップ

クエン酸パックを試しても、まだうっすらと汚れが残っている…。そんな時は、重曹の力を借りてみましょう。クエン酸で緩んだアルカリ性の汚れを、弱アルカリ性で細かい粒子からなる重曹が、研磨剤のように優しく削り取ってくれます。クエン酸と重曹、ふたつの力を合わせれば、さらに洗浄力がアップしますよ。

クエン酸パックをした後、洗い流す前に重曹ペーストを使います。

- 重曹ペーストを作る

重曹と水を2:1の割合で混ぜ合わせ、ペースト状にします。 - 優しくこする

作った重曹ペーストを柔らかいスポンジや布につけ、汚れが気になる部分を優しくこすります。重曹には研磨作用があるため、力を入れすぎないように注意してくださいね。 - 洗い流して仕上げる

汚れが落ちたら、水でしっかりと洗い流すか、濡れた布で丁寧に拭き取ります。最後に乾いた布で水分を拭き取って仕上げましょう。

※酸性のクエン酸とアルカリ性の重曹を混ぜると中和反応が起きて発泡しますが、洗浄効果は弱まってしまいます。「クエン酸で汚れを緩めてから、重曹でこする」という順番で使うのが効果的です。

2.3 【最終手段】ダイヤモンドパッドでウロコを削り落とす

何を試しても歯が立たない、長年蓄積された化石のようなウロコ汚れには、最終手段として「ダイヤモンドパッド」を試してみる価値があります。これは、人工ダイヤモンドが練りこまれたプロ仕様の研磨パッドで、物理的に汚れを削り落とすパワフルなアイテムです。ホームセンターやインターネット通販などで手に入ります。

使い方はとてもシンプルです。

- 鏡の表面とダイヤモンドパッドを、水で十分に濡らします。乾いた状態で使うと鏡に深い傷がつく原因になるので、必ず濡らしてください。

- 力を入れず、水平、または垂直に、一定方向に優しくこすります。「シャリシャリ」という音が、汚れが削れている合図です。

- こすっているうちに音が小さくなってきたら、汚れが落ちてきた証拠。時々水をかけながら、汚れの落ち具合を確認しましょう。

- 汚れがきれいになったら、鏡の表面を水でよく洗い流し、乾いた布で水分を拭き取れば完了です。驚くほど視界がクリアになりますよ。

2.3.1 ダイヤモンドパッドを使う際の注意点

ダイヤモンドパッドは非常に強力なため、使用する際にはいくつか注意が必要です。大切な鏡を傷つけてしまわないよう、必ず以下の点を確認してからお使いください。

| 注意点 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 使用できない鏡 | 曇り止め加工や撥水加工などの特殊なコーティングが施された鏡には絶対に使用しないでください。コーティングが剥がれてしまい、鏡が使えなくなる恐れがあります。樹脂製の鏡や、車のミラーにも使用できません。ご自宅の鏡の取扱説明書などを確認しましょう。 |

| 事前のテスト | いきなり鏡全体に使うのではなく、まずは隅のほうなど、目立たない場所で少しだけ試してみて、傷がつかないかを確認してから使い始めるようにしましょう。 |

| 力加減と使い方 | ゴシゴシと力を入れてこするのは厳禁です。鏡の表面をなでるような、優しい力加減で十分です。また、円を描くようにこするとムラになりやすいので、一方向に動かすのがきれいに仕上げるコツです。 |

| 使用頻度 | ダイヤモンドパッドは鏡の表面を薄く削るお掃除方法です。頻繁に使うと鏡そのものを傷めてしまう可能性があるため、年に1~2回の大掃除など、ここぞという時の「最終手段」として使うことをおすすめします。 |

3. 【汚れ別】鏡の掃除方法

お風呂の鏡にこびりつく白いウロコ汚れも悩ましいですが、洗面所やリビングの鏡にも、また違った種類の汚れがついてしまうものですよね。ここでは、水垢以外の「油汚れ」や「ホコリ」といった、日常でつきやすい汚れに合わせたお掃除方法をご紹介します。汚れの種類に合った洗剤や道具を選ぶことが、鏡を傷つけずに、すっきりと輝かせるための近道になりますよ。

3.1 油汚れや手垢にはセスキ炭酸ソーダやアルカリ電解水

洗面所の鏡には、歯磨き粉の飛び散りのほかに、化粧品や整髪料、ハンドクリームを塗った手で触ったときの手垢など、油分を含んだ汚れが多くついています。こうしたベタベタとした汚れは「酸性」の性質を持っています。そのため、反対の「アルカリ性」の性質を持つお掃除アイテムを使うと、汚れが中和されてゆるみ、驚くほど簡単に落とすことができるのです。

そこでおすすめなのが、「セスキ炭酸ソーダ」や「アルカリ電解水」です。

セスキ炭酸ソーダは、重曹よりもアルカリ性が少し強く、水に溶けやすいのが特徴です。スプレーボトルに水500mlとセスキ炭酸ソーダ小さじ1杯を入れ、よく振って溶かせば「セスキ炭酸ソーダスプレー」の完成です。汚れが気になる部分にシュッと吹きかけて、マイクロファイバークロスなどの柔らかい布で拭き取りましょう。最後に乾いた布で仕上げ拭きをすると、拭き跡も残らずピカピカになります。

もう一方のアルカリ電解水は、水を電気分解して作られたアルカリ性の洗浄水です。洗剤成分を含まないので二度拭きがいらず、さっと手軽にお掃除できるのが嬉しいポイント。除菌効果が期待できるものもあり、100円ショップなどでも手軽に購入できます。

どちらも手肌に優しいアイテムですが、肌が敏感な方はゴム手袋を着用するとより安心ですね。

| 種類 | 特徴 | 使い方 |

|---|---|---|

| セスキ炭酸ソーダ | 環境にやさしい自然素材。粉末状で、水に溶かして使う。油汚れや皮脂汚れに強い。 | 水500mlに小さじ1杯を溶かしてスプレーにし、汚れに吹きかけて布で拭き取る。 |

| アルカリ電解水 | 水を電気分解して作られた洗浄水。二度拭き不要で手軽。除菌・消臭効果が期待できるものも。 | スプレーボトルに入った市販品が多く、直接吹きかけて拭き取るだけ。 |

3.2 ホコリや軽い汚れはマイクロファイバークロスで乾拭き

玄関やリビング、寝室の姿見など、水を使わない場所にある鏡は、主にホコリや表面のちょっとした曇りが汚れの原因です。このような軽い汚れには、洗剤を使わなくても大丈夫。「マイクロファイバークロス」で優しく拭くだけで、きれいな状態を取り戻せます。

マイクロファイバークロスは、髪の毛の100分の1ともいわれる極細の繊維でできています。この細かい繊維が、目には見えない鏡の表面の凹凸に入り込み、洗剤なしでも汚れをしっかりと絡め取ってくれるのです。

お掃除のコツは、まず乾いたマイクロファイバークロスで、鏡の表面のホコリをそっと拭うこと。ゴシゴシこすると、ホコリで鏡を傷つけてしまう可能性があるので、あくまで優しく行いましょう。

もし乾拭きだけで落ちない汚れがあれば、クロスを水で濡らして固く、固く絞ってから拭いてみてください。その後、必ず乾いたクロスで仕上げ拭きをして、水分が残らないようにするのが、拭きムラを作らないポイントです。拭くときは、腕を大きく動かして「コの字」を描くように拭くと、拭き残しがなく均一に仕上がりますよ。

洗剤を使わないので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお掃除できる、暮らしにやさしい方法です。

4. 家にあるもので簡単 鏡を掃除する裏ワザ

専用の洗剤をわざわざ買いに行かなくても、鏡はきれいにできるのをご存知でしたか?実は、キッチンやストック置き場にある身近なもので、気になる鏡の汚れをすっきり落とすことができるんです。環境にもお財布にもやさしい、昔ながらの暮らしの知恵。ぜひ試してみてくださいね。

4.1 新聞紙で拭くだけでピカピカに

読み終えた新聞紙、実はとっても優秀なお掃除アイテムなんです。新聞紙に使われているインクには油分が含まれていて、これが鏡についた皮脂や手垢などの油汚れを分解してくれます。さらに、インクが鏡の表面に薄い膜を作り、汚れをつきにくくするコーティングの役割も果たしてくれるんですよ。繊維が粗いので汚れを絡め取りやすく、それでいて拭き跡の繊維が残りにくいのも嬉しいポイントです。

お掃除方法はとても簡単です。

- 新聞紙1枚をくしゃくしゃと丸めて、ボール状にします。

- 丸めた新聞紙を少しだけ水で湿らせ、鏡全体を「の」の字を描くように優しく拭いていきます。

- 仕上げに、乾いた新聞紙で同じように乾拭きすれば、くもりが晴れてピカピカになります。

インクが手につくのが気になる方は、ゴム手袋などをはめてから作業すると安心ですよ。ホコリや軽い手垢が気になるときに、さっと取り出して使える手軽さが魅力ですね。

4.2 歯磨き粉で油膜や軽い水垢を落とす

洗面所にいつもある歯磨き粉も、鏡掃除の裏ワザとして活躍します。多くの歯磨き粉には「研磨剤」が含まれており、この細かい粒子が、鏡の表面についた油膜や軽い水垢を削り落としてくれるのです。

ただし、この方法には少し注意が必要です。研磨剤の粒子が粗いものや、スクラブ入りの歯磨き粉は、鏡の表面を傷つけてしまう可能性があります。必ず、粒子の細かいペースト状の歯磨き粉を選び、事前に鏡の隅など目立たない場所で試してからお使いくださいね。

- マイクロファイバークロスなどの柔らかい布に、少量の歯磨き粉(米粒2〜3粒程度)をとります。

- 汚れが気になる部分を、力を入れずに優しく円を描くように磨きます。

- 固く絞った濡れ布巾で、歯磨き粉をきれいに拭き取ります。拭き残しがないように、数回繰り返しましょう。

- 最後に乾いた布で水気を拭き取れば、すっきりとした仕上がりになります。

4.3 お酢やレモン汁もクエン酸の代用に

ガンコな水垢に効果的なクエン酸ですが、「ちょうど今、切らしているわ」という時もありますよね。そんな時は、キッチンにあるお酢やレモン汁で代用できます。お酢やレモン汁もクエン酸と同じ「酸性」の性質を持っているため、水垢(アルカリ性)を中和して緩め、落としやすくしてくれます。

スプレーボトルに入れて使うと、手軽にお掃除ができますよ。

| 材料 | 作り方・使い方 | 注意点 |

|---|---|---|

| お酢スプレー | 水とお酢を1:1の割合でスプレーボトルに入れてよく混ぜます。鏡に吹きかけて、布で拭き取ります。 | 穀物酢などを使うと、特有のツンとした香りが残ることがあります。拭き残しはベタつきの原因になるので、水拭きと乾拭きでしっかり仕上げましょう。 |

| レモン汁スプレー | 水200mlに対して、レモン汁(市販のポッカレモンなどでOK)大さじ1杯をスプレーボトルに入れて混ぜます。 | 爽やかな香りが特徴です。こちらも拭き残しがないように、最後はしっかり水拭きと乾拭きをしてください。 |

どちらも、蛇口などの金属部分にかかると錆びの原因になることがあるため、鏡のフレームや周りの素材に注意しながらお使いください。クエン酸がないときの、心強い味方になってくれますね。

5. 鏡の掃除でやってはいけないNG行動

鏡をきれいにしたい一心で、ついつい力任せにお掃除してしまったり、効果が強そうな洗剤を試してみたくなったりすること、ありますよね。でも、ちょっと待ってください。良かれと思ってしたことが、大切な鏡を傷つけたり、危険な事態を招いたりすることもあるのです。ここでは、鏡のお掃除で避けるべき行動をしっかり確認して、安全に、そして鏡を長く美しく保つための知識を身につけましょう。

5.1 硬いタワシや研磨剤入りスポンジは傷の原因に

ガンコなウロコ汚れを目の前にすると、硬いものでゴシゴシこすり落としたくなりますが、それは鏡にとって一番避けたいお手入れ方法です。鏡の表面はガラスでできており、私たちが思うよりも繊細。硬いものでこすると、目に見えないほどの細かい傷がつき、かえってその傷に汚れが溜まりやすくなってしまうのです。一度ついてしまった傷は元に戻すことが難しいため、お掃除の道具選びは慎重に行いましょう。

特に、以下のような道具の使用は避けるようにしてくださいね。

| 避けるべき道具の例 | 避けるべき理由 |

|---|---|

| スチールウール・硬いナイロンたわし | 鏡の表面に深い傷をつけてしまう可能性があります。 |

| 研磨剤入りのスポンジ・クレンザー | 配合されている研磨粒子が鏡を傷つけ、くもりの原因になります。 |

| メラミンスポンジ | 汚れを削り落とす仕組みのため、鏡の表面や曇り止めコーティングを剥がしてしまう恐れがあります。 |

お掃除の基本は、柔らかい布やスポンジで優しく拭き上げること。これを覚えておくだけで、鏡をずっときれいに保てますよ。

5.2 塩素系漂白剤と酸性洗剤の併用は絶対に避ける

お風呂場の鏡掃除では、カビ取り剤と水垢用の洗剤を一緒に使う場面があるかもしれません。このとき、絶対に注意していただきたいのが洗剤の組み合わせです。製品のボトルにも「まぜるな危険」と書かれているように、「塩素系」の製品と「酸性タイプ」の製品が混ざると、有毒な塩素ガスが発生し、命に関わる大変危険な事態を引き起こします。

例えば、お風呂のカビ取りで塩素系漂白剤(カビキラーなど)を使ったあとに、鏡のウロコ汚れを落とそうとクエン酸やお酢などの酸性のものを使うのは絶対にやめてください。洗剤の成分が排水溝などで混ざってしまう可能性も考えられます。

お掃除に使う洗剤は、必ず単独で使用し、もし複数の洗剤を使いたい場合は、一方を完全に水で洗い流してから、時間をあけて使うようにしましょう。念のため、お掃除中は窓を開けたり換気扇を回したりと、換気を十分に行うことも大切です。お手元にある洗剤がどのタイプに分類されるか、使用前には必ず裏面の表示を確認する習慣をつけてくださいね。

6. 鏡をきれいに保つ 汚れの予防方法

せっかく時間をかけてピカピカにした鏡。この輝きを、できるだけ長く保ちたいものですよね。実は、日々のお手入れにほんの少し工夫を加えるだけで、ガンコな汚れがつくのを防ぎ、次のお掃除をぐっと楽にすることができるのです。汚れが固まってしまう前に対策を打つことが、美しい鏡を保つ一番の近道。ここでは、今日からすぐに始められる簡単な予防方法をご紹介します。

6.1 毎日できる簡単なお手入れはスクイージー

お風呂の鏡にとって、一番の大敵は「水滴」です。水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分が、水分が蒸発した後に残ってしまい、あの白いウロコ状の水垢になってしまいます。そこでおすすめしたいのが、お風呂上がりのスクイージー(水切りワイパー)です。

使い方はとても簡単。お風呂から上がる前に、鏡についた水滴を上から下へさっと切るだけ。このほんの数十秒の習慣が、水垢の発生を劇的に抑えてくれます。もしスクイージーがなければ、乾いたマイクロファイバークロスやタオルで優しく拭き上げるだけでも効果は絶大です。浴室全体のカビ予防にもつながりますから、ぜひ毎日の習慣にしてみてはいかがでしょうか。

6.2 曇り止めや撥水コーティング剤を活用する

「毎日拭くのは少し面倒…」と感じる方には、便利な予防グッズの活用がおすすめです。市販されている鏡専用の「曇り止め」や「撥水コーティング剤」は、きれいな状態を長持ちさせるための心強い味方になってくれます。

これらのコーティング剤を掃除後の乾いた鏡に塗っておくと、表面に薄い膜が作られます。曇り止め剤は、湯気による鏡の曇りを防ぎ、いつでもクリアな視界を保ってくれます。一方、撥水コーティング剤は、水を玉のように弾いてくれるため、水滴が鏡に留まりにくくなり、水垢の付着を根本から防いでくれるのです。スプレータイプや液体を塗り広げるタイプ、シートタイプなど様々な製品がありますので、ご自宅の鏡や使いやすさに合わせて選んでみてくださいね。

6.3 100均で買えるおすすめ予防グッズ

「まずは気軽に試してみたい」という方には、100円ショップで手に入る予防グッズがぴったりです。最近では、お掃除に役立つ便利なアイテムが驚くほど充実しています。お店をのぞいてみると、思わぬ発見があるかもしれませんよ。

| グッズの種類 | 特徴と使い方 |

|---|---|

| スクイージー | お風呂上がりに鏡の水滴を切るだけで、水垢の発生をぐっと抑えられます。浴室の壁や床にも使えて便利です。コンパクトなサイズのものを選べば、収納にも困りません。 |

| 曇り止め・汚れ防止フィルム | 鏡に直接貼り付けるシートタイプです。物理的に汚れが付くのを防ぎ、曇り止め効果も期待できる優れもの。汚れたら貼り替えるだけなのでお手入れも簡単です。 |

| マイクロファイバークロス | 吸水性が高く、繊維が細かいため、鏡を傷つけずに水滴やホコリを拭き取れます。乾拭き・水拭きどちらにも使え、数枚用意しておくと様々な場所で活躍します。 |

暮らしの中にちょっとした工夫を取り入れるだけで、鏡はいつでも清々しい輝きを保ってくれます。ご自身のライフスタイルに合った方法を見つけて、気持ちの良い毎日をお過ごしくださいね。

7. まとめ

鏡の汚れとひとことで言っても、お風呂場の水垢や洗面所の化粧品汚れなど、原因は場所によって様々です。そのため、汚れの性質に合わせた洗剤や道具を選ぶことが、すっきりと輝きを取り戻す一番の近道なのですよ。水垢にはクエン酸、皮脂や油汚れにはセスキ炭酸ソーダというように、上手に使い分けてみてくださいね。そして、日々のスクイージーがけなど、ほんの少しの習慣がきれいを長持ちさせます。ピカピカの鏡は、きっとあなたの毎日をより一層晴れやかなものにしてくれるはずです。

コメント