家の中でふと見かける、名前もわからない小さい虫。どこから来たのか、体に害はないのかと気になってしまいますよね。この記事を読めば、発生場所ごとに虫の正体を特定でき、ご家庭でできる駆除方法から今後の予防策までがわかります。虫の発生は、わずかな隙間からの侵入と湿気や食べカスといった環境が主な原因です。正しい知識で対処して、すっきり快適な毎日を取り戻しましょう。

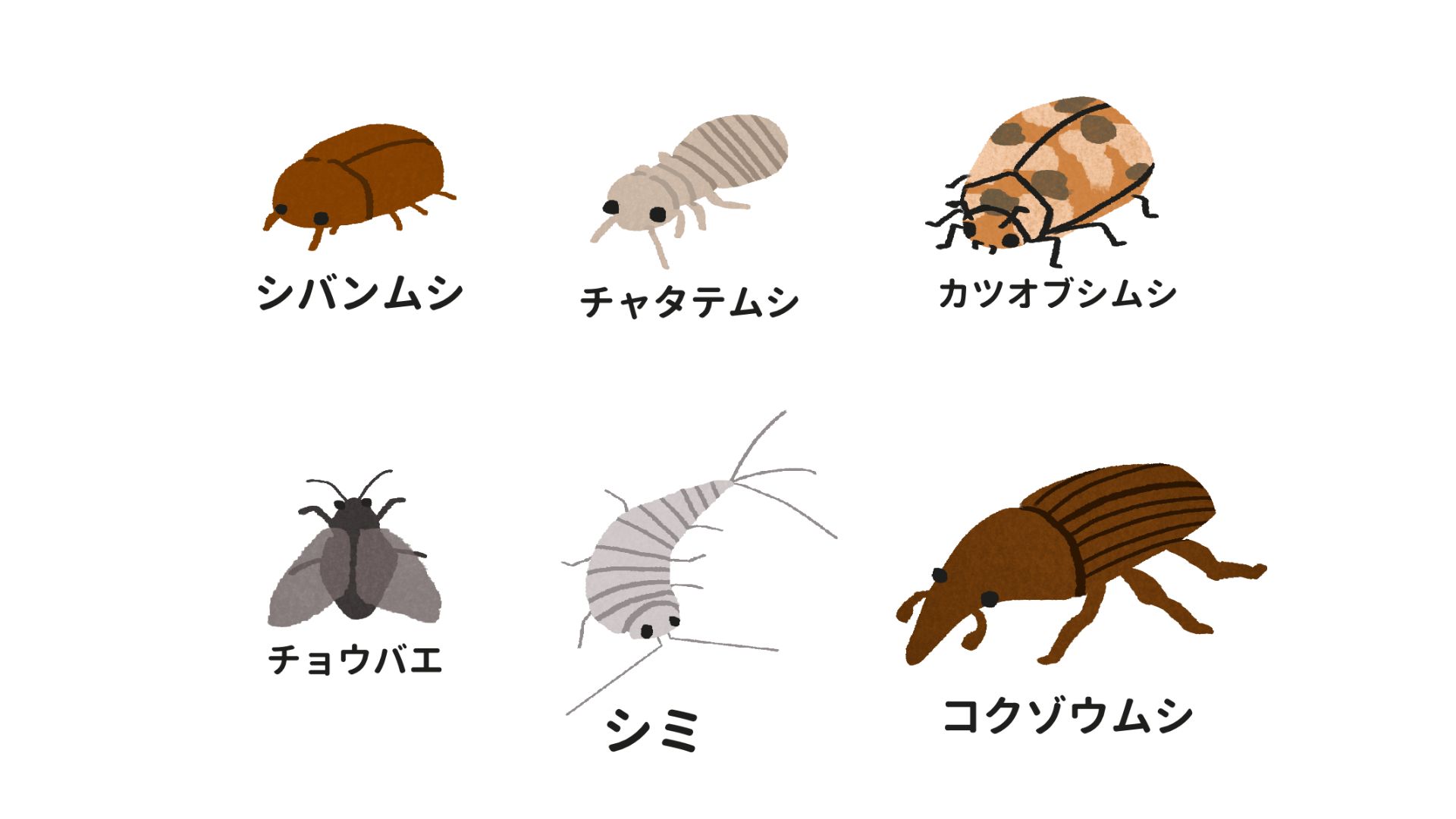

1. 家の中にいる小さい虫の正体は?発生場所別の種類一覧

ふと気がつくと、お部屋の隅やキッチンを小さな虫が飛んでいたり、歩いていたり…。「どこから来たのかしら?」と、気になってしまいますよね。不快なだけでなく、もしかしたら害があるのでは、と心配になることもあるでしょう。でも、大丈夫。まずはその虫の正体を知ることから始めましょう。虫の種類がわかれば、効果的な対策も見えてきます。ここでは、お家の中でよく見かける小さな虫たちを、発生しやすい場所ごとにご紹介します。

1.1 キッチンや食品周りで見る小さい虫

食べ物や生ゴミがあるキッチンは、残念ながら虫たちにとって魅力的な場所。特に、少し暖かくなってくると、あっという間に発生してしまうことがあります。キッチン周りでよく見かけるのは、主に次のような虫たちです。

1.1.1 ショウジョウバエ

「コバエ」と聞いて多くの方が思い浮かべるのが、このショウジョウバエかもしれません。目が赤く、大きさは2〜3mmほど。お酒や果物、調味料の匂いが大好きで、熟した果物や野菜、飲み残しのジュースなどに集まってきます。繁殖力がとても強く、気づいた時にはたくさん増えていた、ということになりがちなので、早めの対策が大切です。

| 特徴 | 主な発生場所・原因 |

|---|---|

| 体長2〜3mmほど。目が赤く、体は黄褐色。 | 熟した果物、野菜、生ゴミ、お酒や調味料の残り |

1.1.2 ノミバエ

ショウジョウバエとよく似ていますが、より素早く動き回り、テーブルの上などを歩き回る姿がよく見られます。体長は2〜4mmほどで、背中が少し丸まっているのが特徴です。生ゴミだけでなく、排水溝の汚れや動物のフンなど、腐敗したもの全般を好みます。食品に卵を産み付けることもあるため、特に注意が必要な虫です。

| 特徴 | 主な発生場所・原因 |

|---|---|

| 体長2〜4mmほど。動きが非常に素早い。背中が丸まっている。 | 生ゴミ、排水溝のヘドロ、肉や魚のカス |

1.1.3 シバンムシ

「死番虫」という少し怖い名前がついていますが、人を刺すことはありません。体長2〜3mmほどの赤茶色をした丸い甲虫で、乾燥した食品が好物です。パスタやそうめんなどの乾麺、小麦粉、お菓子、香辛料、そしてペットフードまで、知らないうちに食品の袋の中で大量発生していることも。畳のわらを食べることもあるため、和室で見かけることもあります。

| 特徴 | 主な発生場所・原因 |

|---|---|

| 体長2〜3mmほど。赤茶色で丸っこい甲虫。 | 乾麺、小麦粉、お菓子、香辛料、ペットフード、畳 |

1.1.4 コクゾウムシ

お米の中に黒い小さな虫を見つけたら、それはコクゾウムシかもしれません。体長は2〜3mmほどで、象の鼻のように長い口が特徴です。その名の通り、お米や麦、トウモロコシなどの穀物が大好き。お米の袋に紛れ込んで家に侵入し、中で繁殖してしまいます。お米の栄養を食べてしまうため、見つけたらすぐに対処したい虫です。

| 特徴 | 主な発生場所・原因 |

|---|---|

| 体長2〜3mmほど。黒っぽく、象の鼻のような長い口を持つ。 | お米、麦、パスタなどの穀類 |

1.2 お風呂場や洗面所など水回りで見る小さい虫

お風呂場や洗面所、トイレなどの水回りは、湿度が高く、虫が好む環境になりやすい場所です。壁にちょこんと止まっている虫を見かけたことはありませんか?その正体は、湿気と汚れを好む虫かもしれません。

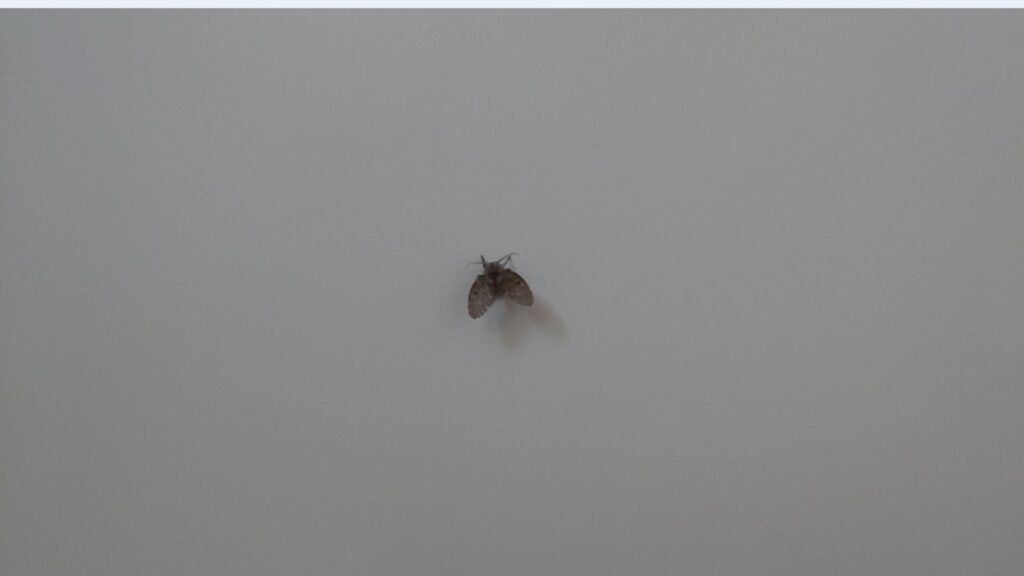

1.2.1 チョウバエ

お風呂場の壁や天井によく止まっている、ハートのような形をした小さな虫です。体長は4〜5mmほどで、体全体が灰色の毛で覆われています。排水溝や浄化槽で発生し、皮脂汚れや石鹸カスなどが混じったヘドロ状の汚れを食べて成長します。直接的な害は少ないですが、見た目が不快な上、アレルギーの原因になる可能性も指摘されています。

| 特徴 | 主な発生場所・原因 |

|---|---|

| 体長4〜5mmほど。灰色で毛深く、逆ハート型に見える。 | お風呂場やキッチンの排水溝のぬめり、汚れ |

1.2.2 トビムシ

体長1〜2mmほどの、白や灰色のとても小さな虫です。名前の通り、危険を感じるとピョンと跳ねるのが特徴。湿った場所を好み、カビや菌類を食べて生きています。そのため、トビムシがいるということは、その場所にカビが発生しているサインとも言えます。お風呂場や洗面所の床、植木鉢の受け皿などで見かけることが多いです。

| 特徴 | 主な発生場所・原因 |

|---|---|

| 体長1〜2mmほど。白や灰色。刺激を与えると跳ねる。 | 湿気の多い場所、カビ、腐った植物 |

1.3 畳やカーペット寝室で見る小さい虫

一日の疲れを癒す寝室も、虫にとっては快適な住処になることがあります。特に、湿気がこもりやすい畳やカーペット、お布団の中は要注意。なんだか体がむずむずする…と感じたら、これらの虫が原因かもしれません。

1.3.1 チャタテムシ

体長1〜2mmほどの、白から淡い褐色をした小さな虫です。湿気が多い場所を好み、カビやホコリ、乾麺などを食べます。特に、湿度の高い梅雨の時期に、畳や壁紙、古本などで大量発生することがあります。人を刺すことはありませんが、死骸やフンがアレルギーの原因になることがあります。

| 特徴 | 主な発生場所・原因 |

|---|---|

| 体長1〜2mmほど。白〜淡褐色。湿気の多い場所を好む。 | 畳、壁紙、古本、押し入れ、乾物 |

1.3.2 ヒョウヒダニとツメダニ

ダニは肉眼ではほとんど見えませんが、私たちの暮らしに深く関わっています。布団やカーペットに潜む「ヒョウヒダニ」は、人のフケやアカをエサにしていますが、人を刺すことはありません。問題は、このヒョウヒダニが増えると、それを捕食する「ツメダニ」も増えてしまうこと。ツメダニは人を刺すことがあり、刺されると赤い発疹やかゆみが数日間続くことがあります。ヒョウヒダニの死骸やフンは、アレルギーの原因としてよく知られています。

| 特徴 | 主な発生場所・原因 |

|---|---|

| 肉眼ではほぼ見えない(0.3〜1mm)。高温多湿を好む。 | 布団、マットレス、カーペット、ソファ、ぬいぐるみ |

1.3.3 カツオブシムシ

名前から乾物を食べる虫と思われがちですが、実は衣類を食べる害虫としても知られています。特に被害をもたらすのは、毛虫のような姿をした幼虫です。ウールやシルクなどの動物性繊維が大好物で、衣替えで出したセーターに穴が開いていた、という場合はこの虫の仕業かもしれません。成虫はまだら模様の小さな甲虫で、春になると花の蜜を求めて窓際などで見かけることがあります。

| 特徴 | 主な発生場所・原因 |

|---|---|

| 幼虫は毛虫状(4〜5mm)。成虫はまだら模様の甲虫(2.5〜5mm)。 | 衣類(特にウールや絹)、乾物、ホコリ |

1.4 窓際や壁で見る小さい虫

窓や網戸の周り、壁などに、いつの間にか小さな虫が集まっていることはありませんか?これらの虫の多くは、外から光に引き寄せられてやってきます。家の中で発生するわけではありませんが、数が多いと気になりますよね。

1.4.1 ユスリカ

見た目が蚊によく似ていますが、人を刺して血を吸うことはありません。体長は2〜10mmほど。春から秋にかけて、特に夕方になると、網戸や窓ガラスにびっしりと集まっていることがあります。近くに川や池、側溝などがあると、そこで発生して飛んできます。口が退化しているためエサは食べませんが、その死骸がアレルギーの原因になることがあります。

| 特徴 | 主な発生場所・原因 |

|---|---|

| 体長2〜10mmほど。蚊に似ているが吸血しない。 | 屋外の河川、池、水たまり。光に集まる。 |

1.4.2 キノコバエ

観葉植物の周りを飛んでいることが多い、黒くて細長いコバエです。体長は1〜2mmほど。その名の通り、湿った土や腐葉土に含まれるキノコ(菌類)を食べて育ちます。室内で発生し、人の周りを飛び回るので不快に感じることが多い虫です。植物の根を食害して、生育を妨げてしまうこともあります。

| 特徴 | 主な発生場所・原因 |

|---|---|

| 体長1〜2mmほど。黒っぽく細長い。 | 観葉植物の土、腐葉土 |

1.4.3 アブラムシ

ガーデニングをされる方にはおなじみの虫ですが、家の中に入ってくることもあります。体長は2〜4mmほどで、緑色や黒色など様々です。外の植物から飛んできたり、洗濯物や人の服にくっついて侵入したりします。家の中で繁殖することは稀ですが、窓際や観葉植物に付いていると気になりますよね。

| 特徴 | 主な発生場所・原因 |

|---|---|

| 体長2〜4mmほど。緑色や黒色など。群生する。 | 屋外の植物。風に乗って飛来する。 |

1.5 観葉植物や植木鉢の周りで見る小さい虫

お部屋に彩りを添えてくれる観葉植物ですが、残念ながら虫の発生源になってしまうこともあります。土の中や受け皿は、虫たちにとって格好の住処。植物の周りを飛ぶ小さな虫に気づいたら、土の状態をチェックしてみましょう。

1.5.1 コバエ(キノコバエなど)

観葉植物の周りを飛ぶコバエの正体は、ほとんどが「キノコバエ」です。水のやりすぎで土が常に湿っていたり、有機肥料を使っていたりすると発生しやすくなります。植物自体にも、人にも直接的な害は少ないですが、顔の周りを飛び回られると気になってしまいますね。

| 特徴 | 主な発生場所・原因 |

|---|---|

| 体長1〜2mmほど。黒っぽく細長い。 | 観葉植物の湿った土、有機肥料 |

1.5.2 トビムシ

お風呂場だけでなく、観葉植物の土でもよく見られる虫です。土壌中の有機物や菌類を食べて分解してくれる益虫の側面もありますが、大量に発生している場合は、土が湿りすぎているサインです。根腐れの原因にもなるため、水やりの頻度を見直すきっかけになります。

| 特徴 | 主な発生場所・原因 |

|---|---|

| 体長1〜2mmほど。白や灰色。刺激を与えると跳ねる。 | 観葉植物の湿った土、鉢の受け皿 |

2. 家に小さい虫が発生する原因と放置するリスク

ふと気づくと、お部屋の隅やキッチンにいる小さな虫。どこから入ってきたのかしら?と不思議に思いますよね。実は、虫たちにとって私たちの家は、魅力的な場所に見えているのかもしれません。まずは、なぜ小さな虫が家の中にやってくるのか、その原因を探ってみましょう。理由がわかれば、きっと上手な対策が見つかりますよ。

2.1 小さい虫が家の中に侵入する経路

体長が1mmから数mmほどの小さな虫たちは、私たちが思いもよらないようなわずかな隙間から巧みに入り込んできます。主な侵入経路を知っておくだけでも、対策のヒントになりますね。

- 窓や網戸の隙間・破れ

きちんと閉めているつもりでも、サッシの隙間や、古くなった網戸の小さな破れ目から侵入してきます。 - 玄関やベランダのドア

人の出入りの際に一緒に入ってきたり、ドアの下にあるわずかな隙間から忍び込んだりします。 - 換気扇や通気口

外と直接つながっている換気扇やエアコンの配管穴、壁の通気口なども、虫たちにとっては格好の入り口です。 - 排水溝や排水管

キッチンやお風呂場、洗面所の排水管を伝って、下の階や外から上がってくることがあります。 - 外壁のひび割れ

建物の経年劣化などで生じた、外壁の小さなひび割れも侵入経路となります。 - 買い物や荷物についてくる

野菜や果物、お米などの食料品に付着していたり、宅配便の段ボールに卵が産み付けられていたりして、知らず知らずのうちに家の中に持ち込んでしまうことも少なくありません。

2.2 小さい虫が好む家の環境とは

虫たちがわざわざ家の中を目指してくるのには、理由があります。それは、家の中に「エサ」と「隠れ家」、そして快適な「温度」と「湿度」が揃っているからです。虫たちにとって居心地の良い環境になっていないか、ご自宅の様子を少し振り返ってみましょう。

- 豊富なエサ

食べかすやホコリ、髪の毛、人のフケやアカ、カビ、そして開封したままの小麦粉や乾物など、家の中には虫たちのエサになるものがたくさんあります。 - 快適な温度と湿度

多くの虫は、暖かくて湿気が多い場所を好みます。特に、梅雨から夏にかけては気温も湿度も高くなるため、虫たちの活動が活発になります。結露しやすい窓際や、ジメジメした水回り、風通しの悪い場所は要注意です。 - 安心できる隠れ家

家具の裏や家電製品の隙間、本棚、積まれた段ボール、観葉植物の土の中など、暗くて狭い場所は、虫たちが安心して卵を産み、繁殖するための絶好の隠れ家になってしまいます。

2.3 放置するリスク 人体や家への影響

「小さい虫だから」と見過ごしていると、思わぬトラブルにつながることも。虫の種類によっては、私たちの健康や大切なお住まいに、さまざまな影響を及ぼす可能性があります。どんなリスクがあるのか、具体的に見ていきましょう。

たかが小さな虫と侮らず、早めに対処することが、健やかで心地よい毎日を守ることにつながります。

| 虫の種類 | 主な被害・リスク |

|---|---|

| ダニ類(ヒョウヒダニなど) | 死骸やフンがアレルゲンとなり、アレルギー性鼻炎や喘息、アトピー性皮膚炎を引き起こす原因になります。ツメダニに刺されると、かゆみを伴う皮膚炎を起こすことがあります。 |

| コバエ類(ショウジョウバエなど) | 食品にたかり、不衛生な場所を飛び回るため、O-157などの病原菌を運ぶ可能性があります。見た目の不快感も大きいですね。 |

| シバンムシ・コクゾウムシ | パスタや小麦粉、お米などの乾物、畳などを食害します。気づかずに食品と一緒に食べてしまう被害につながることもあります。 |

| チャタテムシ・トビムシ | 直接的な害は少ないですが、カビをエサにするため、これらの虫がいるということは、カビが繁殖しているサインです。大量発生すると不快なだけでなく、ダニの死骸などと同様にアレルギーの原因になることがあります。 |

| カツオブシムシ | 幼虫がウールやシルクなどの動物性繊維を食べるため、大切なお洋服やセーターに穴が開いてしまうことがあります。鰹節などの乾物も被害にあいます。 |

3. 【自分でできる】家に出た小さい虫の駆除方法

「あら、こんなところに小さな虫が…」なんて、ふとした瞬間に見つけると、一日が少しだけ憂鬱な気持ちになってしまいますよね。でも、ご安心ください。慌てなくても大丈夫。ご家庭でできる、やさしい虫の退治方法があるのですよ。今回は、ご自身でできる小さい虫の駆除方法を、状況に合わせていくつかご紹介しますね。

3.1 殺虫剤スプレーを使った基本的な駆除

目の前にいる虫を「今すぐなんとかしたい!」という時に、まず頼りになるのが殺虫剤スプレーです。棚の奥や家具の隙間に逃げ込んでしまう前に、素早く対処できるのが嬉しいですね。

お店にはたくさんの種類が並んでいますが、「適用害虫」の欄を確認して、退治したい虫に効果があるものを選びましょう。多くの家庭用殺虫スプレーに含まれる「ピレスロイド系」という成分は、虫にはよく効きますが、人や犬・猫などの哺乳類には比較的安全性が高いとされています。それでも、使用する際は必ず窓を開けて換気をし、食器や食品、ペットの餌などにかからないように注意してくださいね。また、ガスを使っている製品が多いため、キッチンのコンロなど火気の近くでの使用は絶対に避けましょう。

3.2 くん煙剤や燻蒸剤で家ごと一気に駆除

お部屋のあちこちで虫を見かける、どこに隠れているか分からない…そんな時は、くん煙剤(燻蒸剤)で、お家全体を一度すっきりさせるのも一つの手です。「バルサン」や「アースレッド」といった商品名で、一度は耳にしたことがあるかもしれませんね。

少し準備は必要ですが、家具の裏や押入れの中など、目の届かない場所に隠れている虫までまとめて退治できるのが大きな魅力です。使用する前には、以下の準備を忘れずに行いましょう。

- 食品や食器、衣類、布団などをビニール袋で覆うか、部屋の外に出す

- ペット(犬、猫、小鳥、観賞魚など)や観葉植物を部屋の外に避難させる

- 火災報知器が煙に反応しないよう、専用のカバーをかけるか、一時的に電源を切る

使用後は、30分以上しっかりと換気をして、掃除機をかけて虫の死骸を取り除きましょう。お部屋の隅々までリセットしたい時に、とても頼りになる方法です。

3.3 粘着シートや捕獲トラップの活用

殺虫成分をむやみに使いたくないキッチンや、お子様のいるお部屋などには、粘着シートや捕獲トラップを置いておくのがおすすめです。コバエが気になるゴミ箱の近くや、ダニが心配なベッドの下などにそっと置いておくだけで、効果を発揮してくれます。

虫が好む香りで誘い込み、粘着シートで捕まえるタイプが一般的です。薬剤が飛び散る心配がないので、24時間安心して設置しておけますね。虫がよく発生する場所や通り道になりそうな場所に置くのが、上手に捕まえるコツですよ。定期的に交換して、清潔な状態を保つようにしましょう。

3.4 赤ちゃんやペットがいても安心な駆除方法

小さなお子様や可愛らしいペットと暮らしていると、使うものにも特に気を使いますよね。そんな時でも安心して使える、体にやさしい駆除方法をご紹介します。

最近では、除虫菊などの天然由来成分や、お酢などの食品由来成分で作られた殺虫スプレーも市販されています。化学合成の殺虫成分を使っていないものを選ぶと、より安心ですね。また、虫が嫌う香りの代表格である「ハッカ油」を使った手作りスプレーもおすすめです。

物理的に捕まえる方法も有効です。壁にとまっている虫は、ガムテープなどの粘着テープでそっと貼り付けて取るのが手軽です。床を歩いている虫は、掃除機で吸い取ってしまうのも良いでしょう。吸い取った後は、ゴミパックの中に殺虫剤を少しスプレーしておくか、早めにゴミを捨てると、中で虫が繁殖するのを防げます。

ご家庭の状況に合わせて、最適な方法を選んでみてくださいね。

| 駆除方法 | 特長 | 注意点 |

|---|---|---|

| 天然・食品由来成分のスプレー | 化学合成殺虫成分が不使用で安心感が高い。キッチン周りでも使いやすい。 | 製品によっては効果が穏やかな場合がある。香りが残ることがある。 |

| ハッカ油スプレー(手作り) | 手軽に作れて経済的。虫除けとしても使える。爽やかな香り。 | 猫はハッカの成分を分解できないため、猫のいるご家庭では使用を避ける。 |

| 掃除機で吸い取る | 薬剤を使わず、目の前の虫をすぐに除去できる。 | 吸い取った後のゴミパックの処理に注意が必要。 |

| 粘着テープで取る | ピンポイントで静かに駆除できる。壁などを汚しにくい。 | 動きの速い虫や、大量発生時には向かない。 |

4. 小さい虫を家に入れないための予防と対策

お家の中で小さい虫を見つけると、気分が少し沈んでしまいますよね。駆除することも大切ですが、もっと素敵なのは、そもそも虫たちが寄り付かない快適な暮らしです。ここでは、虫さんたちに「ごめんなさい、ここはあなたのお家ではありませんよ」と、やさしく、でもきっぱりと伝えるための、毎日の暮らしでできる簡単な予防と対策をご紹介します。少しの工夫で、心穏やかな毎日を守りましょう。

4.1 虫の侵入経路を物理的に塞ぐ

「一体どこから入ってくるの?」と不思議に思うほど、小さい虫はほんのわずかな隙間を見つけて侵入してきます。まずは、お家の「見えない入り口」をしっかりと塞ぐことから始めましょう。外とつながる場所を一つひとつ点検してみませんか。

お家の中と外の境界線を総点検することが、虫のいない暮らしへの第一歩です。特に注意したい場所と、その対策を一覧にまとめました。

| 侵入経路になりやすい場所 | 具体的な対策方法 |

|---|---|

| 網戸の破れや隙間 | 網戸に破れやほつれがないか確認し、あれば市販の補修シールで修繕します。網戸とサッシの間に隙間ができている場合は、隙間テープを貼ると効果的です。 |

| 窓やドアのサッシ | 経年劣化でサッシのゴムが痩せたり、建付けが悪くなったりすると隙間ができます。ここにも隙間テープを活用しましょう。開け閉めの際に虫を連れ込まないよう、出入りは素早く行うことも心がけて。 |

| 換気扇・通気口 | 換気扇や通気口は、外と直接つながっています。使わない時は閉めておき、防虫フィルターやネットを取り付けると、空気は通しつつ虫の侵入を防げます。 |

| エアコンの配管周り | 壁にエアコンの配管を通す穴が開いていますが、その周りに隙間があることがあります。粘土のような「配管用パテ」で隙間をきっちり埋めましょう。 |

| キッチンの排水口 | 排水管を伝って、下の階や外から虫が上がってくることがあります。目の細かい排水口ネットをかけたり、夜間はフタをしたり、専用の防虫キャップを取り付けるのもおすすめです。 |

4.2 こまめな掃除で発生源をなくす

虫たちにとって、私たちが気づかないようなホコリや食べかすは、ごちそうです。つまり、お家をきれいに保つことは、虫たちへの「おもてなし」をやめることにつながります。虫のエサとなるものをなくし、隠れ家を与えないように、日々の掃除を見直してみましょう。

特に、小さい虫が発生しやすい場所は重点的にお掃除するのがポイントです。

- キッチン

調理中に出た野菜くずや食べかすは、すぐに片付けましょう。シンクの三角コーナーや排水口のゴミは、毎日空にすると、コバエなどの発生を防げます。油汚れや液だれも、虫を誘う原因になるため、こまめに拭き取ってくださいね。 - リビングや寝室

髪の毛やフケ、お菓子の食べかすなどは、ダニやチャタテムシのエサになります。掃除機をこまめにかけ、特にカーペットやソファの下、家具の裏側など、ホコリが溜まりやすい場所は念入りに掃除しましょう。 - お風呂場や洗面所

髪の毛や石鹸カス、皮脂汚れは、チョウバエなどの栄養源です。排水口に溜まった髪の毛はこまめに取り除き、定期的にパイプクリーナーなどで配管内もきれいにすると安心です。

4.3 湿気対策で虫が住みにくい環境を作る

ジメジメとした湿気の多い場所は、多くの小さい虫にとって、とても居心地の良い環境です。カビをエサにするチャタテムシやトビムシは、特に湿気を好みます。お家全体の風通しを良くして、空気をカラッとさせることを意識するだけで、虫にとっては住みにくい環境に変わっていきますよ。

今日からできる湿気対策をいくつかご紹介します。

- こまめな換気

天気の良い日には窓を2か所以上開けて、空気の通り道を作ってあげましょう。お料理の後やお風呂に入った後は、必ず換気扇を回す習慣をつけると、湿気がこもるのを防げます。 - 除湿アイテムの活用

雨の日が続く梅雨の時期などは、除湿機やエアコンのドライ機能を上手に使いましょう。押し入れやクローゼット、靴箱など、空気が滞りがちな場所には、置き型の除湿剤を置くのが手軽でおすすめです。 - 結露の拭き取り

冬場に窓ガラスに発生する結露も、湿気の原因になります。放置するとカビが生え、それをエサにする虫が集まってくることも。朝起きたら、乾いた布でさっと拭き取る習慣をつけましょう。

4.4 食品や生ゴミの管理方法を見直す

小さい虫は、食べ物のにおいにとても敏感です。特に、コバエやシバンムシなどは、においを頼りにやってきます。食品や生ゴミのにおいを徹底的に断つことが、虫を寄せ付けないための大切なポイントです。

4.4.1 食品の正しい保存方法

一度封を開けた食品は、虫たちの格好のターゲット。輪ゴムで縛っただけでは、小さな虫は簡単に入り込んでしまいます。この機会に、キッチンの食品ストックを見直してみませんか。

| 食品の種類 | おすすめの保存方法 |

|---|---|

| 小麦粉・パン粉・ホットケーキミックスなどの粉類 | 開封後は袋のままにせず、蓋がしっかりと閉まる密閉容器に移し替え、冷蔵庫で保存するのが最も安心です。 |

| パスタ・そうめんなどの乾麺、昆布などの乾物 | こちらも密閉容器に入れて、湿気の少ない冷暗所で保存しましょう。 |

| お米 | 米びつは虫が侵入しにくい密閉性の高いものを選び、唐辛子など虫よけ効果のあるものを一緒に入れると良いでしょう。冷蔵庫の野菜室で保管するのもおすすめです。 |

| 玉ねぎ・じゃがいもなどの常温野菜 | 床に直接置かず、風通しの良いカゴなどに入れて保管します。傷んだものから虫が発生することがあるため、早めに使い切りましょう。 |

4.4.2 生ゴミのにおいを防ぐ工夫

生ゴミは、虫にとって最高のレストランです。ゴミ出しの日まで、においが漏れないように工夫しましょう。

- 生ゴミは、捨てる前に水気をギュッと絞る。

- 新聞紙に包んだり、小さなビニール袋に入れて口を固く縛ってからゴミ箱へ。

- ゴミ箱は、必ず蓋がしっかりと閉まるタイプのものを選ぶ。

- ゴミ箱の底に新聞紙を敷いたり、重曹を振りかけておくと、消臭効果が期待できます。

こうした日々のちょっとした心掛けが、虫のいない快適で衛生的な暮らしにつながります。できることから、ひとつずつ試してみてくださいね。

5. 自分での駆除が難しい場合は専門業者に相談

ご自身でいろいろと対策を試してみても、小さな虫が後から後から出てきてしまう…。そんな時は、一人で悩まずに専門の駆除業者に相談するのも、暮らしを快適にするための賢い選択です。虫の専門家であるプロに任せることで、根本的な解決につながり、心穏やかな毎日を取り戻すことができますよ。

5.1 専門業者に相談した方が良いケース

「まだ自分で頑張れるかも」「業者に頼むのは大げさかしら」と迷われるかもしれませんね。もし、次のような状況に当てはまる場合は、専門業者への相談を考えてみる良い機会かもしれません。

- 虫の発生源がわからない、または複数箇所に及んでいる

- 駆除してもすぐに再発を繰り返してしまう

- 虫が大量に発生していて、ご自身での対応が追いつかない

- 虫の種類が特定できず、どんな対策が有効かわからない

- アレルギー症状など、ご家族に健康への影響が出ている

- 小さなお子様やペットがいて、強い殺虫剤を使うのが不安

特に、虫の発生源がわからないままでは、表面的な駆除を繰り返す「いたちごっこ」になってしまうことも少なくありません。プロの目線でお家の隅々まで調査してもらうことで、思いもよらない原因が見つかることもあります。

5.2 信頼できる専門業者の選び方

大切なお住まいのことを任せるのですから、信頼できる業者を選びたいものですよね。業者を選ぶ際には、いくつかのポイントを押さえておくと安心です。慌てて一社に決めず、じっくり比較検討することをおすすめします。

| チェック項目 | 確認したい内容 |

|---|---|

| 見積もりと調査 | 現地調査や見積もりが無料であるか。見積もりの内容が具体的で分かりやすいかを確認しましょう。 |

| 料金体系 | 料金の内訳が明確で、追加料金が発生する場合の条件などを事前にきちんと説明してくれるか確かめましょう。 |

| 実績と評判 | 会社のホームページで施工実績を確認したり、インターネット上の口コミや評判を参考にしたりするのも良い方法です。 |

| アフターサービス | 駆除後の保証期間や、再発した場合の無料対応など、アフターサービスの内容が充実しているとより安心です。 |

| 資格や許可 | 「ペストコントロール技術者」といった専門資格を持つスタッフが在籍しているかどうかも、技術力を見極める一つの目安になります。 |

中でも一番大切なのは、こちらの不安な気持ちに寄り添い、丁寧に対応してくれるかどうかです。電話や見積もりの際の担当者の対応も、良い業者を見分けるための重要な判断材料になりますよ。

5.3 業者に依頼する際の流れと料金の目安

実際に業者に依頼する場合、どのような流れで進むのか、費用はどのくらいかかるのか、気になりますよね。基本的な流れと料金の目安を知っておくと、安心して相談しやすくなります。

5.3.1 依頼から駆除完了までの基本的な流れ

- 問い合わせ・相談:まずは電話やウェブサイトから、現状を伝えて相談します。

- 現地調査・見積もり:専門のスタッフが訪問し、虫の種類や発生状況を調査。状況に合わせた駆除方法と見積もりを提案してくれます。

- 契約:提案内容と見積もりに納得できたら契約を結びます。

- 駆除作業の実施:事前に打ち合わせた日時に、駆除作業を行います。作業内容によっては、一時的に外出が必要な場合もあります。

- アフターフォロー:作業完了後の状況を確認し、再発防止のためのアドバイスなどをもらえます。保証期間内であれば、再発時に対応してもらえます。

5.3.2 料金の目安

害虫駆除の料金は、虫の種類、被害の範囲、建物の構造などによって大きく変わります。そのため、あくまで一般的な目安としてお考えください。

| 害虫の種類 | 料金の目安(一般的な戸建て住宅の場合) |

|---|---|

| コバエ類(チョウバエなど) | 12,000円~30,000円程度 |

| ダニ・チャタテムシ類 | 20,000円~60,000円程度 |

| シバンムシ・カツオブシムシ類 | 15,000円~50,000円程度 |

正確な料金を知るためには、必ず複数の業者から相見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討することが大切です。その上で、ご自身が納得できる業者を選んで、お家の悩みをすっきりと解決しましょう。

6. まとめ

ふとした時に現れる小さな虫は、不快なだけでなく、時には健康への影響も心配になりますね。虫が発生してしまう主な理由は、わずかな隙間からの侵入と、湿気や食べカスといった虫が好む環境が整っているためです。まずは虫を寄せ付けないよう、侵入経路を塞ぎ、こまめなお掃除を心がけることが、心地よい暮らしへの第一歩。もし発生してしまった場合は、状況に合わせた方法で対処し、難しいと感じたら専門業者に相談するのも良いでしょう。少しの工夫で、安心できる毎日を取り戻しませんか。

コメント