いつの間にか現れるうっとうしいコバエ。そのお悩みは、原因を知ることで解決への一歩を踏み出せます。実はコバエ対策で最も大切なのは、発生源を断ち、家に侵入させないこと。この記事では、コバエの種類や発生場所ごとの的確な対策から、今すぐできる駆除方法、卵を産ませない予防のコツまで丁寧に解説します。根本から見直して、コバエのいないすっきり快適な毎日を取り戻しましょう。

1. うっとうしいコバエの悩みは原因を知ることから 対策を始めよう

ふと気づくと、キッチンの周りを飛んでいる小さな虫…。食事の準備をしている時や、ほっと一息ついている時に目の前をちらつかれると、本当にうっとうしいものですよね。一生懸命に退治しても、次の日にはまたどこからかやってきて、すっかりうんざりしてしまう方も多いのではないでしょうか。

そのしつこいコバエとの戦い、実は原因をきちんと知って、正しい対策をすれば終わりが見えてきます。コバエはただやみくもに退治するだけでは、残念ながら根本的な解決にはなりません。大切なのは、コバエが「どこから家の中に入ってきて」「どこで増えているのか」という発生源を知り、その元をしっかりと断つことなのです。

この記事では、コバエの悩みから解放され、すっきりとした毎日を取り戻すための方法を、一つひとつ丁寧に解説していきます。コバエの種類ごとの特徴から、お家の場所別の具体的な対策、そして二度と発生させないための予防策まで、この一本でまるごと分かります。さあ、ご一緒にコバエのいない快適な暮らしを目指しましょう。

1.1 この記事でわかるコバエ対策

これからご紹介する内容を一覧にまとめました。気になる項目から読んでいただくのもおすすめです。

| 対策のステップ | 主な内容 |

|---|---|

| 原因を知る | コバエの主な侵入経路と家の中の発生源を突き止めます。 |

| 種類を知る | ショウジョウバエなど4種類のコバエの特徴と弱点を知ります。 |

| 場所別に対策する | キッチン、お風呂、ゴミ箱など場所ごとの効果的な対策を学びます。 |

| 今いるコバエを駆除する | 市販グッズやご家庭にあるものでできる手作りトラップでの退治方法をご紹介します。 |

| 卵を産ませない | コバエの卵の駆除と、産卵させないための工夫をお伝えします。 |

| 未来の発生を防ぐ | コバエを二度と寄せ付けないための、日々の暮らしの中の予防習慣を身につけます。 |

2. コバエはどこから発生する?主な侵入経路と発生源

いつの間にかお部屋の中を飛び回っている、小さなコバエ。窓を閉め切っているはずなのに、一体どこから入ってくるのかしら?と不思議に思ったことはありませんか。実は、コバエは私たちの想像以上に、ほんのわずかな隙間から巧みに侵入してきます。その体は2mm程度のものが多く、とても小さいのです。

うっとうしいコバエの悩みから解放されるためには、まず敵を知ることから。コバエがどこからやってきて、どこで発生するのか、その主な侵入経路と発生源を一緒に見ていきましょう。原因がわかれば、対策もぐっと立てやすくなりますよ。

2.1 窓や網戸の隙間からの侵入

「網戸をしているから大丈夫」と思っていても、油断は禁物です。一般的な網戸の網目の大きさは約1mm四方。ほとんどのコバエは網目よりも大きいため、通り抜けることはできません。しかし、問題は網戸の「ほつれ」や「破れ」、そして窓サッシとの間にできる「隙間」です。

長年使っている網戸は、気づかないうちに小さな穴が開いていたり、ゴムパッキンが劣化してサッシとの間に隙間ができていたりすることがあります。ほんのわずかな隙間でも、体の小さなコバエにとっては十分な入り口になってしまうのです。また、玄関のドアやベランダの窓を開け閉めする、ほんの短い時間にも、ふわりと一緒にお部屋へ入ってきてしまうことも少なくありません。

2.2 排水溝や換気扇を通じた侵入

キッチンやお風呂場、洗面所などの水回りは、コバエにとって格好の住みかです。特に、排水溝はコバエの重要な発生源であり、侵入経路にもなります。

排水溝の中に溜まった髪の毛や石鹸カス、食べ物のかすなどの汚れ(ヘドロ)は、チョウバエなどの幼虫が育つための栄養源となります。ここで発生したコバエが、排水管をのぼって室内に現れるのです。また、排水管のトラップ(下水の臭いを防ぐためのS字部分)の水が蒸発してなくなると、下水管と室内が直結してしまい、そこからコバエが侵入してくることもあります。

そのほか、換気扇やエアコンのドレンホース(室外機から水を排出する管)も、見落としがちな侵入経路です。換気扇が止まっているときの隙間や、ホースの先端から入り込んでくることがあります。

2.3 買い物袋や観葉植物に付着して侵入

コバエは、外から持ち込むものに付着して侵入するケースも非常に多いです。知らず知らずのうちに、私たちがコバエを家の中に招き入れているのかもしれません。

例えば、スーパーで購入した野菜や果物。特にバナナのような熟した果物には、ショウジョウバEの卵が産み付けられていることがあります。また、お米の袋に小さな穴が開いていて、そこからノミバEが侵入していることも。買ってきたものをキッチンに置いておいたら、数日後にコバエが飛んでいた、という経験はありませんか。

そして、お部屋に彩りを添えてくれる観葉植物も、キノコバエの発生源になることがあります。観葉植物に使われている腐葉土などの有機質の土は、キノコバエにとって絶好の産卵場所。土の中で卵からかえった幼虫が、やがて成虫となって飛び回るのです。

このように、コバエの侵入経路と発生源は多岐にわたります。主なものを下の表にまとめてみましたので、ご自宅のどこに注意すべきか、チェックしてみてくださいね。

| 侵入・発生のパターン | 主な場所や原因 | 関連しやすいコバエの種類 |

|---|---|---|

| 外からの侵入 | 窓・網戸・サッシの隙間、玄関ドアの開閉時、換気扇、エアコンのドレンホース | ショウジョウバエ、ノミバエなど |

| 室内での発生 | キッチンの生ゴミ、排水溝のヘドロ、お風呂場・洗面所の汚れやヌメリ | ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ |

| 外からの持ち込み | 買ってきた野菜・果物、観葉植物の土、米袋など | ショウジョウバエ、キノコバエ |

3. コバエの種類別に見る特徴と効果的な対策

キッチンやお部屋を飛び回る小さな虫、ひとくちに「コバエ」と言っても、実はいくつかの種類がいることをご存知でしたか?まるで名探偵のように、相手の正体を知ることで、対策もぐっと効果的になるのですよ。あなたのお家を悩ませているのは、どのコバエでしょうか。まずは、代表的な4種類のコバエたちの特徴と、それぞれに合わせた対策を見ていきましょう。

| 種類 | 体長 | 見た目の特徴 | 主な発生場所 |

|---|---|---|---|

| ショウジョウバエ | 約2〜3mm | 目が赤い、体は黄褐色 | 生ゴミ、熟した果物、お酒 |

| ノミバエ | 約2mm | 素早く動き回る、背中が丸い、黒褐色 | 腐った食品、生ゴミ、排水溝 |

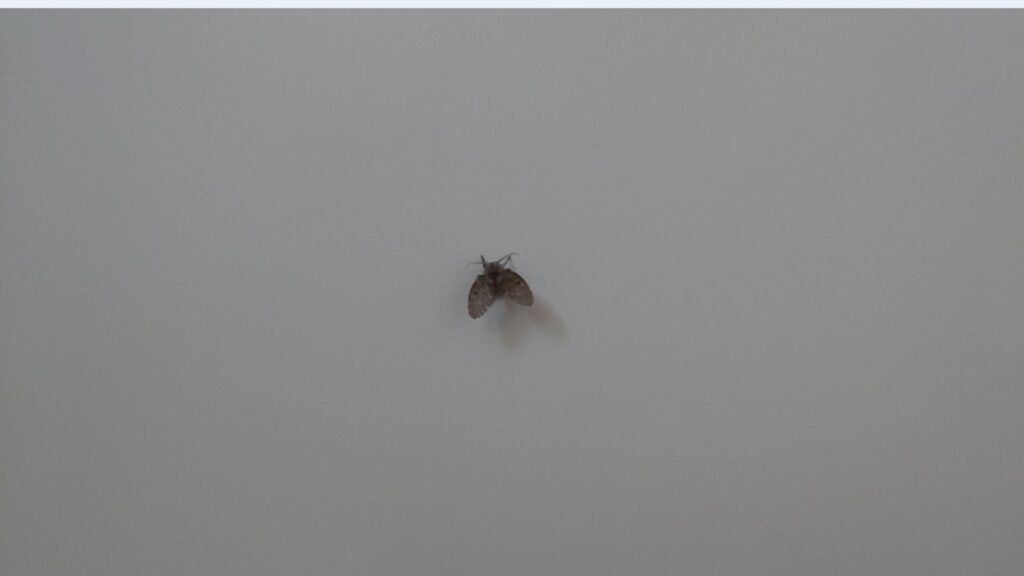

| チョウバエ | 約1〜5mm | ハートのような形で壁に止まる、灰色〜黒色 | お風呂や洗面所の排水溝、ぬめり |

| キノコバエ | 約2mm | 細長い体、黒っぽい色 | 観葉植物の土、腐葉土 |

3.1 ショウジョウバエの対策 生ゴミや食品に注意

キッチンの三角コーナーやゴミ箱の周りを飛んでいる、目が赤い小さなコバエ。その正体は、ショウジョウバエかもしれません。彼らは熟した果物やお酒、調味料の香りが大好き。特に、夏場のフルーツや飲み残しのジュースは格好のターゲットになってしまいます。

ショウジョウバエ対策で一番大切なのは、エサとなる生ゴミや食品を放置しないことです。調理で出た野菜くずや果物の皮は、すぐにビニール袋などに入れて口をしっかり縛りましょう。飲み終えたジュースやお酒の缶・瓶も、中を軽くすすいでから捨てると安心ですよ。テーブルの上に果物を置いておく場合は、ラップをかけたり、冷蔵庫にしまったりするひと手間が、ショウジョウバエを寄せ付けないコツです。

3.2 ノミバエの対策 腐敗物に素早く集まる

テーブルの上をちょこちょこと素早く歩き回る、黒っぽいコバエを見かけたら、それはノミバエの可能性があります。ノミバエは非常に動きが俊敏で、食品だけでなく、動物性の腐敗物や排水溝のヘドロなど、あらゆるものをエサにします。食品に卵を産み付けることもあるため、衛生面でも特に注意したいコバエです。

ノミバエを防ぐには、腐敗臭の原因を徹底的に断つことが重要です。肉や魚のアラなどの生ゴミは、新聞紙にくるんでからビニール袋に入れ、臭いが漏れないようにしましょう。ゴミ箱は必ず蓋つきのものを選び、こまめに中を空にして清潔に保つことを心がけてくださいね。ペットを飼っているご家庭では、排泄物の処理も速やかに行うことが大切です。

3.3 チョウバエの対策 お風呂や洗面所のヌメリが原因

お風呂場の壁に、逆ハートのような形をした虫が止まっていることはありませんか?それは、チョウバエです。昼間はじっとしていることが多いですが、夜になると活動的になります。彼らの発生源は、お風呂や洗面所、キッチンの排水溝にたまったヘドロや石鹸カスなどのヌメリ。このヌメリを栄養にして、幼虫が育つのです。

チョウバエ対策の鍵は、水回りのヌメリを徹底的に掃除することです。排水溝のカバーや受け皿を外し、使い古しの歯ブラシなどでこびりついた汚れをしっかりこすり落としましょう。定期的にパイプクリーナーを使ったり、60℃くらいのお湯を流したりするのも効果的です。お風呂上がりには換気扇を回して、浴室全体をしっかり乾燥させることも、チョウバエが住みにくい環境を作るポイントになりますよ。

3.4 キノコバエの対策 観葉植物の土から発生

お部屋に置いた観葉植物の周りを、黒くて細長いコバエが飛んでいたら、キノコバエかもしれません。その名の通り、植物の土に含まれる腐葉土などの有機物を食べて成長します。特に、土が常にジメジメと湿っていると発生しやすくなります。植物自体を直接害するわけではありませんが、たくさん飛んでいると気になりますよね。

キノコバエを発生させないためには、観葉植物の土の管理方法を見直すことが大切です。水のやりすぎは禁物。土の表面が乾いたのを確認してから、たっぷりと水を与えるようにしましょう。受け皿にたまった水は、根腐れの原因にもなるので、その都度捨てるようにしてくださいね。もし発生してしまったら、土の表面を赤玉土や鹿沼土といった無機質の用土で覆う「化粧石」を試してみるのもおすすめです。これにより、コバエが土に卵を産み付けるのを防ぐことができます。

4. 【場所別】コバエ対策のポイント

お家の中でコバエを見かける場所は、だいたい決まっていませんか?キッチンだったり、お風呂場だったり…。それもそのはず、コバエは種類によって好む場所が違うのです。ここでは、特にコバエが発生しやすい場所ごとに、効果的な対策のポイントを丁寧にご紹介します。原因の場所を集中して対策することで、うっとうしいコバエとさよならしましょう。

4.1 キッチンのコバエ対策 生ゴミと排水溝が重要

食べ物を扱うキッチンは、コバエにとってまさに楽園のような場所。特に、生ゴミの臭いやアルコールに誘われてやってくる「ショウジョウバエ」の発生源になりやすいのです。キッチンのコバエ対策は、「生ゴミ」と「排水溝」の2大発生源をいかに清潔に保つかが鍵となります。

毎日の暮らしの中で少し意識するだけで、コバエが寄り付きにくいキッチンを保つことができますよ。具体的な対策を下の表にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

| 対策場所 | 具体的な対策方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 生ゴミ | 三角コーナーは置かず、調理中に出たゴミはその都度ポリ袋に入れる。 生ゴミは水分をよく切ってから、新聞紙などにくるんで捨てる。 ゴミ袋の口はしっかりと固く縛る。 蓋付きのゴミ箱を使用し、こまめにゴミを捨てる。 | 夏場など、特に臭いが気になる時期は、生ゴミを小さな袋に入れて冷凍庫で凍らせてから捨てるのも、臭いを防ぐ賢い方法です。 |

| 排水溝 | ゴミ受けに溜まったゴミは、毎日取り除く。 週に一度は、ブラシで排水溝のヌメリをこすり洗いする。 就寝前などに、60度程度のお湯を流して殺菌・予防する。 市販のパイプクリーナーを定期的に使用する。 | 排水管の耐熱温度を確認してからお湯を使いましょう。塩ビ管の場合は60〜70度が上限とされています。熱湯を直接流すのは避けてくださいね。 |

| 食品・飲料 | 食べ残しや飲み残しのグラスを放置しない。 果物や野菜は、常温保存する場合は冷暗所に置き、早めに消費する。 醤油やみりんなどの調味料の容器の注ぎ口をきれいに拭き、蓋をしっかり閉める。 | コバエは発酵した臭いが大好き。お酒の空き缶や空き瓶も、軽くすすいでからリサイクルに出しましょう。 |

4.2 お風呂・洗面所のコバエ対策 ヌメリと湿気を断つ

お風呂場や洗面所などの水回りでよく見かける、壁に止まっている小さな黒い虫。その正体は、ハート型の羽が特徴の「チョウバエ」かもしれません。彼らは、排水溝や浴槽の裏側などに溜まった石鹸カスや皮脂汚れが作る「ヌメリ」を栄養源にして繁殖します。ジメジメとした湿気の多い環境も大好きです。

チョウバエ対策の基本は、エサとなるヌメリの除去と、彼らが好む湿気を取り除くこと。心地よいバスタイムを守るために、以下の対策を試してみてください。

- 排水溝の徹底掃除:髪の毛やゴミをこまめに取り除き、ブラシを使って内部のヌメリをしっかりこすり落としましょう。市販のパイプクリーナーやカビ取り剤も効果的です。

- 浴槽エプロン内部の確認:浴槽の側面にあるエプロン(カバー)が外せるタイプなら、年に数回は内部を確認し、カビやヌメリがあればきれいに掃除しましょう。ここはチョウバエの温床になりやすい場所です。

- お湯を使った予防:週に1〜2回、60度程度のお湯を排水溝に流すことで、卵や幼虫を駆除し、雑菌の繁殖を抑える効果が期待できます。

- 換気で湿気を断つ:入浴後は必ず換気扇を回したり、窓を開けたりして、浴室全体をしっかり乾燥させましょう。壁や床に残った水滴をスクイージーで切っておくと、さらに効果的です。

4.3 ゴミ箱周りのコバエ対策 臭いを漏らさない工夫

キッチンだけでなく、お部屋に置いているゴミ箱もコバエの発生源になることがあります。特に、食品の食べ残しや生ゴミを捨てたゴミ箱は、腐敗臭に誘われて「ショウジョウバエ」や「ノミバエ」が集まりがちです。

ゴミ箱周りの対策で最も大切なのは、コバエを誘き寄せる「臭い」を外に漏らさないこと。ちょっとした工夫で、ゴミ箱を清潔に保つことができます。

- 蓋付き・パッキン付きのゴミ箱を選ぶ:臭い漏れをしっかり防ぐために、密閉性の高いゴミ箱を選ぶのがおすすめです。ペダル式なら、手を使わずに開閉できて衛生的ですね。

- ゴミの捨て方を工夫する:生ゴミや水分の多いゴミは、水気をよく切ってから新聞紙に包んだり、小さなポリ袋に入れて口を縛ってから捨てましょう。

- ゴミ箱の底に一工夫:ゴミ袋の底に新聞紙やペット用のトイレシートを敷いておくと、万が一ゴミから液体が漏れても吸収してくれ、ゴミ箱の底が汚れるのを防ぎます。

- 定期的な丸洗い:ゴミ箱自体も、ゴミ出しのついでに時々丸洗いしましょう。きれいに洗って乾燥させた後、アルコールスプレーで除菌しておくと安心です。

4.4 観葉植物のコバエ対策 土の管理方法

お部屋に彩りを添えてくれる観葉植物。でも、その周りを小さなコバエが飛び回っていて、がっかりした経験はありませんか?このコバエの正体は、湿った土を好む「キノコバエ」であることがほとんどです。キノコバエは、土に含まれる有機物(腐葉土など)をエサにして発生します。

植物を元気に保ちながら、キノコバエを発生させないためには、土の「水はけ」と「表面の状態」を管理することが大切です。以下のポイントを見直してみましょう。

- 水やりの頻度を見直す:土が常にジメジメしていると、キノコバエが卵を産みやすくなります。水やりは、土の表面がしっかりと乾いたのを確認してから、鉢底から水が流れるくらいたっぷりと与えるのが基本です。

- 受け皿の水はすぐに捨てる:受け皿に溜まった水は、根腐れの原因になるだけでなく、コバエの発生源にもなります。水やりを終えたら、必ず捨てるようにしましょう。

- 土の表面を覆う:キノコバエは土の表面近くに産卵します。そこで、赤玉土(小粒)や化粧砂、ハイドロボールといった無機質な用土で土の表面を2cmほど覆ってみましょう。物理的に産卵を防ぐことができ、見た目もおしゃれになりますよ。

- 有機肥料を避ける:油かすなどの有機肥料は、キノコバエのエサになってしまいます。コバエが気になる時期は、化成肥料や液体肥料に切り替えるのがおすすめです。

5. 今すぐできるコバエの駆除方法と対策

キッチンやリビングを飛ぶコバエの姿は、本当に気になりますよね。まずは目の前にいるコバエをなんとかしたい、という方も多いのではないでしょうか。ここでは、すぐに試せるコバエの駆除方法と、ご家庭に合わせた対策をご紹介します。手軽に使える市販のグッズから、家にあるものですぐに作れるトラップまで、状況に合わせて選んでみてくださいね。

5.1 市販のコバエ対策グッズを使う

ドラッグストアやスーパーで手軽に購入できる対策グッズは、やはり効果が高く頼りになります。コバエを駆除したい場所や目的によって様々な種類がありますので、それぞれの特徴を知って、ご自宅にぴったりのものを選んでみましょう。

| タイプ | 主な特徴とメリット | 注意点・デメリット | おすすめの場所 |

|---|---|---|---|

| 置き型トラップ | コバエが好む香りで誘い込み、容器の中で捕獲します。置くだけで手間がかかりません。 | 効果が出るまでに少し時間がかかることがあります。 | キッチン、ゴミ箱のそば、観葉植物の周り |

| スプレー | 飛んでいるコバエを直接退治できます。即効性が高いのが魅力です。 | 食品や食器にかからないよう注意が必要です。ペットや小さなお子様がいるご家庭では成分を確認しましょう。 | リビング、台所、お部屋全体 |

| 吊り下げ・貼り付け | コバエが嫌がる成分で、侵入を防いだり、寄せ付けにくくしたりします。 | すでに発生してしまったコバエの駆除には向きません。予防が主な目的です。 | 窓辺、網戸、玄関、ゴミ箱のフタ |

5.1.1 置き型トラップタイプ(コバエがホイホイなど)

「コバエがホイホイ」に代表される置き型タイプは、コバエが好む香りでおびき寄せ、一度入ったら出られない仕組みで捕獲するアイテムです。殺虫成分をまき散らさないので、キッチンなど食品を扱う場所でも比較的安心して使えますね。コバエが発生しやすいキッチンの三角コーナーのそばや、ゴミ箱の近くにそっと置いておくだけで、いつの間にかコバエを捕まえてくれます。効果の持続期間は製品によって異なりますが、1ヶ月ほど続くものが多いようです。

5.1.2 スプレータイプ(殺虫剤)

目の前を飛んでいるコバエを今すぐ退治したい!という時には、スプレータイプの殺虫剤が便利です。シュッとひと吹きで、素早いコバエを逃さず駆除できます。最近では、お部屋に何度もスプレーする必要がなく、ワンプッシュするだけで効果が続くタイプも人気です。ただし、食品や食器、ペットの餌などにかからないよう、使用する際は十分な注意が必要です。殺虫成分が気になる方には、食品由来の成分で作られたものや、噴射した冷気で虫を凍らせて退治するタイプもありますので、用途に合わせて選んでみてください。

5.1.3 吊り下げ・貼り付けタイプ

ゴミ箱のフタの裏に貼ったり、網戸に吊るしたりして使うタイプです。こちらは、コバエを駆除するというよりは、コバエが嫌がる成分を発して寄せ付けないようにする「予防」を目的としています。コバエの侵入経路になりやすい窓辺や玄関、発生源となりがちなゴミ箱などに設置することで、コバエが家の中に入ってくるのを防ぐ効果が期待できます。他の対策と組み合わせることで、より快適な空間を保つ手助けになりますよ。

5.2 家にあるもので簡単手作り コバエ対策トラップ

「今すぐ対策したいけれど、買いに行く時間がない」「殺虫剤を使うのは少し抵抗がある」という方には、ご家庭にあるもので簡単に作れる手作りトラップがおすすめです。特に、キッチンに発生しやすいショウジョウバエに効果的ですので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

5.2.1 めんつゆトラップの作り方と注意点

テレビやインターネットでもよく紹介される「めんつゆトラップ」は、驚くほど簡単に作れて効果も期待できます。コバエがお酒や醤油などの発酵した香りを好む性質を利用した、昔ながらの知恵ですね。

【用意するもの】

- 空のペットボトル(500ml)やプラスチックのカップなどの容器

- めんつゆ(2倍濃縮や3倍濃縮タイプがおすすめ)

- 水

- 食器用洗剤(数滴)

【作り方】

- 容器に、めんつゆと水を1:5くらいの割合で入れます。(例:めんつゆ大さじ1に対し、水大さじ5)

- そこに、食器用洗剤を2〜3滴たらし、泡が立たないようにそっと混ぜます。

- コバエが発生しているキッチンの隅やゴミ箱の近くなどに置けば完成です。

めんつゆの香りに誘われてやってきたコバエが、液体に止まろうとします。通常、水面には表面張力が働いていますが、洗剤を入れることでこの表面張力がなくなり、コバエが液体の中に落ちて溺れてしまう、という仕組みです。

とても手軽で効果的な方法ですが、いくつか注意点があります。めんつゆトラップは長期間放置すると、それ自体が腐敗してかえってコバエの新たな発生源になってしまうことがあります。遅くとも1週間以内には中身を捨てて、新しいものと交換するようにしましょう。また、小さなお子様やペットがいるご家庭では、誤って飲んでしまわないよう、手の届かない場所に置くなどの配慮を忘れないでくださいね。

6. コバエの卵を見つけたら?産ませないための対策

お部屋でコバエを1匹見かけると、なんだか落ち着かない気持ちになりますよね。実はその1匹、すでにどこかにおびただしい数の卵を産み付けているサインかもしれません。コバエは一度の産卵で数十個から数百個もの卵を産むことがあるのです。でも、ご安心ください。見えない敵に怯える必要はありません。卵の段階で正しく対処することが、コバエとの根気強い戦いに終止符を打つための最も確実な方法なのです。ここでは、コバエの卵の特徴から、効果的な駆除方法、そして何より大切な「産ませない」ための工夫まで、丁寧にご紹介しますね。

6.1 コバエの卵の特徴と見つけ方

コバエの卵は、残念ながら肉眼で簡単に見つけられるものではありません。大きさが0.5mmほどと非常に小さく、色は乳白色や半透明。そのため、生ゴミや排水溝のヌメリに紛れてしまうと、見つけるのは至難の業です。しかし、コバエが好んで卵を産み付ける場所には共通点があります。下の表を参考に、お家のなかをそっと点検してみましょう。

| コバエの種類 | 卵の特徴 | 主な産卵場所 |

|---|---|---|

| ショウジョウバエ | 約0.5mm。バナナのような細長い形。 | 熟した果物、野菜くず、お酒や調味料の残りカス |

| ノミバエ | 約0.5mm。米粒のような形。 | 腐った肉や魚、動物のフン、生ゴミ全般 |

| チョウバエ | 約0.3mm。卵塊(卵のかたまり)で産み付けられる。 | お風呂や洗面所の排水溝、キッチンの三角コーナーのヌメリやヘドロ |

| キノコバエ | 約0.2mm。細長く、光沢がある。 | 観葉植物の土、腐葉土 |

このように、コバエの種類によって好む場所が異なります。卵そのものを探すというよりは、「ここに産み付けられているかもしれない」と当たりをつけて、場所ごと掃除してしまうのが、賢い対策と言えるでしょう。

6.2 卵の駆除は熱湯やアルコールが効果的

もし卵が産み付けられていそうな場所を見つけたら、効果的な方法で一掃しましょう。特別な薬品がなくても、ご家庭にあるもので十分に対応できますよ。

6.2.1 排水溝やゴミ受けには「熱湯」

キッチンやお風呂の排水溝、三角コーナーなど、耐熱性のある場所には熱湯をかけるのが最も手軽で効果的です。60℃以上のお湯でコバエの卵や幼虫は死滅しますので、給湯器のお湯をしばらく流し続けるだけで十分。沸騰したての熱湯は排水管を傷める可能性もあるため、少し冷ましたお湯か、給湯器から出る一番熱いお湯を使うのがおすすめです。

6.2.2 ゴミ箱や熱が使えない場所には「アルコール」

ゴミ箱の中やその周辺、熱湯をかけられない場所には、市販の消毒用アルコールスプレー(エタノール)が活躍します。コバエの卵は乾燥に弱いため、アルコールを吹きかけておくと効果的に駆除できます。掃除の仕上げにシュッとひと吹きする習慣をつけると、予防にもつながりますね。

6.2.3 ヌメリや汚れごと「洗剤」で洗い流す

チョウバエなどが好むヌメリは、卵の温床であると同時に、幼虫のエサにもなります。浴室用洗剤やキッチン用の中性洗剤を使って、ブラシでこすり洗いし、汚れごと卵をしっかりと洗い流しましょう。物理的に取り除いてしまうのが一番確実です。

6.3 産卵させないための予防策が最も重要

ここまで卵の駆除方法についてお話ししてきましたが、一番心を配りたいのは、そもそも「コバエに卵を産ませない」ことです。コバエが好む環境を作らないことこそが、暮らしを快適に保つ一番の近道になります。

コバエが卵を産むのは、そこにエサがあり、幼虫が育つのに適した湿度がある場所です。つまり、生ゴミや汚れを放置せず、水気をこまめに取り除く、という日々の小さな心がけが、何よりの予防策になるのです。次の章では、コバエを二度と寄せ付けないための、より具体的な予防習慣について詳しくご紹介していきます。まずは、卵を産み付けられる「原因」をなくすことから始めてみませんか。

7. コバエを二度と発生させないための予防対策

コバエの駆除を終えたら、次に取り組みたいのが「二度とコバエを発生させない」ための予防です。一度姿を見てしまうと、気分も沈んでしまいますものね。日々の暮らしの中にほんの少しの工夫を取り入れるだけで、コバエが寄り付かない快適な住まいを保つことができます。ここでは、今日から始められる予防の習慣をご紹介します。

7.1 生ゴミの処理方法を徹底する

コバエ、特にショウジョウバエは、食べ物の臭いが大好き。中でも、キッチンの生ゴミは格好の発生源となってしまいます。生ゴミの処理方法を見直すことが、コバエ予防の第一歩です。

まず大切なのは、生ゴミの水分をしっかりと切ること。三角コーナーを使っている方は、水切りネットをぎゅっと絞るだけでも効果があります。野菜の皮などは、乾いた新聞紙やチラシに包んでから捨てると、臭いと水分の両方を抑えられますよ。

そして、ゴミは小さなポリ袋に入れて、その都度口を固く縛りましょう。特に夏場など、臭いが気になる季節は、防臭効果のあるゴミ袋を使うのもおすすめです。ゴミの日まで、蓋つきのゴミ箱で保管するのはもちろんですが、調理後すぐに出たゴミは、その日のうちに屋外のゴミ箱へ移すなど、できるだけ家の中に溜めない工夫を心がけたいですね。

7.2 排水溝をこまめに掃除する

キッチンやお風呂、洗面所の排水溝にたまるヌメリや汚れ。実はここも、チョウバエなどのコバエにとって絶好の産卵場所なのです。見えない場所だからと油断せず、こまめな掃除を習慣にしましょう。

理想は週に一度、専用のパイプクリーナーを使ったり、重曹とクエン酸(またはお酢)で汚れを浮かせたりするお掃除です。時間がない時でも、就寝前に排水溝に60℃くらいのお湯を流すだけでも、卵や幼虫の駆除に繋がり、予防効果が期待できます。熱すぎるお湯は排水管を傷める可能性があるので、給湯器の設定温度くらいがちょうど良いでしょう。お風呂の最後にシャワーでさっと流す、そんなひと手間が大切です。

7.3 食品の管理をしっかり行う

テーブルの上に置いておいた果物や、飲み残しのジュースにコバエが群がっていた…なんて経験はありませんか?食品の管理を徹底することも、コバエを寄せ付けないための重要なポイントです。

特に、バナナやリンゴといった果物の香りや、お酢やみりんなどの発酵調味料の臭いはコバエを強く引き寄せます。食品は出しっぱなしにせず、使ったらすぐに片付ける、密閉できる容器や冷蔵庫で保管することを徹底しましょう。

| 食品の種類 | おすすめの管理方法 |

|---|---|

| 果物・野菜 | 常温で保存する場合でも、傷んだ部分がないかこまめに確認しましょう。夏場は特に、早めに冷蔵庫へ移すのが安心です。 |

| 調味料 | お酢や醤油、みりんなどのボトルの口は、使い終わったらきれいに拭き取り、しっかりと蓋を閉めてください。 |

| 飲み残し | ジュースやお酒の缶、グラスは放置せず、すぐに水ですすいでおきましょう。空き缶をリサイクルに出す前にも、一度ゆすぐ習慣をつけると良いですね。 |

| 乾物・粉物 | 小麦粉やお米、ペットフードなども油断は禁物です。開封後は輪ゴムで留めるだけでなく、蓋がしっかり閉まる容器に移し替えることをおすすめします。 |

7.4 網戸の点検と隙間対策

家の中をどんなにきれいにしても、外からコバエが侵入してきては元も子もありません。コバエは体がとても小さいため、ほんのわずかな隙間からでも入ってきてしまいます。

定期的に網戸をチェックして、破れやほつれがないか、窓枠との間に隙間ができていないかを確認しましょう。もし小さな穴が開いていたら、市販の補修シールで簡単に塞ぐことができます。また、窓を開け閉めする際に網戸が少しずれて隙間ができてしまうこともありますので、注意が必要です。

玄関やベランダのドアを開けっ放しにするのも避けたいところ。人の出入りに紛れて一緒に入ってくることも多いので、短い時間でも開けたらすぐに閉めることを心がけて、外からの侵入経路をしっかりと断ちましょう。

8. まとめ

悩ましいコバエの問題は、その発生源を知ることから解決への一歩が始まります。コバエは種類によって好む場所が異なり、キッチン、お風呂場、観葉植物など、原因に合わせた対策がとても大切です。まずは発生源となる生ゴミやヌメリを断ち、清潔な環境を保つことを心がけましょう。もし発生してしまっても、市販のグッズや手作りのトラップで対処できます。日々の少しの工夫でコバエを予防し、すっきりと心地よい暮らしを取り戻しませんか。

コメント