春の足音が聞こえてくる頃の二十四節気「雨水」。2026年の雨水は2月18日です。この記事では、雨水がどのような季節で、なぜ毎年日付が変わるのかという基本から、ひな人形を飾る風習、旬の味覚、季節の変わり目の過ごし方まで、暮らしに役立つ知恵をわかりやすく解説します。季節の節目を丁寧に感じ、毎日をより豊かに過ごすヒントにしてみませんか。

1. 2026年の雨水はいつ?日付と期間について

暦の上では春とはいえ、まだ肌寒い日も多いこの頃、いかがお過ごしでしょうか。春の訪れを告げる言葉のひとつに「雨水(うすい)」があります。雪が雨へと変わり、草木が芽吹き始める季節のしるしですね。では、気になる2026年の「雨水」は、具体的にいつになるのでしょうか。

さっそく結論からお伝えしますと、2026年の雨水の日は2月18日(火)です。この日から、次の二十四節気である「啓蟄(けいちつ)」の前日までが、暦の上での「雨水」の期間となります。

「雨水」は特定の一日だけを指す場合と、約15日間の期間を指す場合があります。それぞれの具体的な日付を、下の表に分かりやすくまとめてみました。

| 項目 | 2026年の日付・期間 |

|---|---|

| 雨水の日(二十四節気の節入日) | 2月18日(火) |

| 雨水の期間 | 2月18日(火)から3月4日(火)まで |

このように、雨水の期間は約15日間続きます。この頃から少しずつ厳しい寒さが和らぎ、大地が潤い始めるのですね。なお、これらの日付は、日本の暦を編纂している国立天文台の計算に基づいています。

より詳しい情報や、他の年の日付については、国立天文台 暦計算室のウェブサイトも参考にしてみてくださいね。

2. そもそも雨水とは 意味や由来を解説

「雨水(うすい)」という言葉を聞くと、どこかやわらかで、春の訪れを感じさせる響きがありますよね。凍てつくような冬の寒さが少しずつ和らぎ、春の足音が聞こえてくるような、素敵な名前です。この章では、雨水がどのような季節を表す言葉なのか、その意味や由来をゆっくりと紐解いていきましょう。

2.1 二十四節気の2番目としての雨水

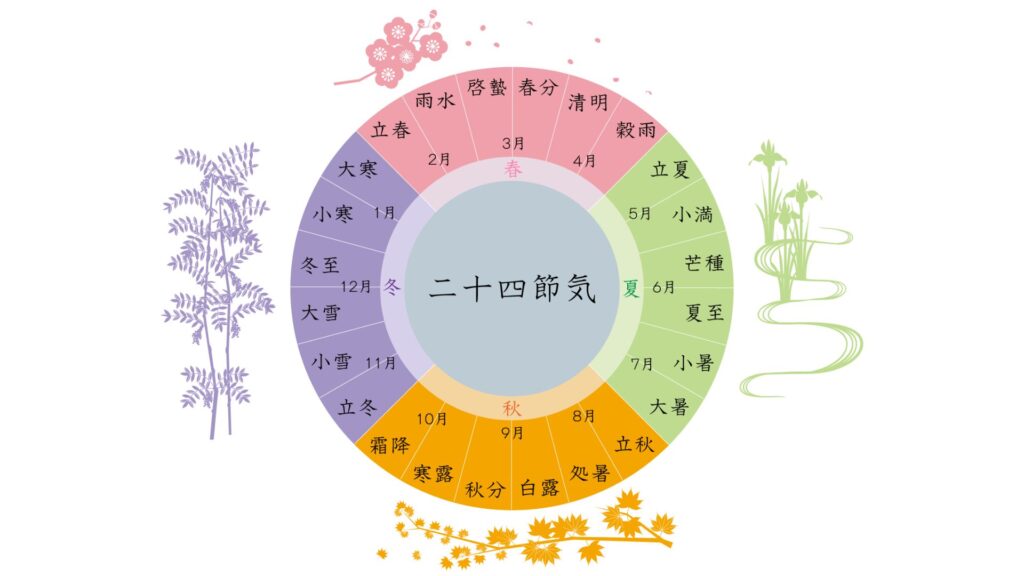

雨水は、「二十四節気(にじゅうしせっき)」という季節の区切り方のひとつです。二十四節気とは、太陽の動きをもとに1年を24等分し、それぞれに季節を表す名前を付けたもの。昔の人々が、季節の細やかな移ろいを感じながら暮らすための、暮らしの暦のような存在でした。

その中で雨水は、春の始まりである「立春(りっしゅん)」の次にやってくる、春の2番目の節気にあたります。立春で暦の上では春を迎えますが、まだまだ寒さが厳しい日も多いですよね。そこからさらに季節が進み、春の気配がより一層濃くなってくるのが、この雨水の頃なのです。

参考までに、一年間の二十四節気を一覧にしてみました。雨水がどのあたりに位置するのか、季節の流れを感じてみてくださいね。

| 季節 | 節気 |

|---|---|

| 春 | 立春(りっしゅん) |

| 雨水(うすい) | |

| 啓蟄(けいちつ) | |

| 春分(しゅんぶん) | |

| 清明(せいめい) | |

| 穀雨(こくう) | |

| 夏 | 立夏(りっか) |

| 小満(しょうまん) | |

| 芒種(ぼうしゅ) | |

| 夏至(げし) | |

| 小暑(しょうしょ) | |

| 大暑(たいしょ) | |

| 秋 | 立秋(りっしゅう) |

| 処暑(しょしょ) | |

| 白露(はくろ) | |

| 秋分(しゅうぶん) | |

| 寒露(かんろ) | |

| 霜降(そうこう) | |

| 冬 | 立冬(りっとう) |

| 小雪(しょうせつ) | |

| 大雪(たいせつ) | |

| 冬至(とうじ) | |

| 小寒(しょうかん) | |

| 大寒(だいかん) |

(参考:二十四節気とは | 国立天文台(NAO))

2.2 雨水の意味 空から降るものが雪から雨へ変わる頃

「雨水」という漢字が表す通り、この季節は空から降るものが冷たい雪から、温かい雨に変わっていく頃とされています。山々に積もった雪もゆっくりと解け始め、雪解け水が川となって大地を潤し始めます。

もちろん、雨水になったからといって、すぐに雪が降らなくなるわけではありません。地域によってはまだまだ雪深い日が続きますし、「なごり雪」という言葉があるように、春先に雪が降ることもあります。それでも、厳しい冬の象徴であった硬い雪や氷が、命を育むやさしい「雨」や「水」に姿を変えていく、大きな季節の転換点なのです。草木が芽吹く準備を始めるのもこの頃。自然界が春に向けてゆっくりと目覚めていく、希望に満ちた時期といえるでしょう。

2.3 雨水の由来と古来からの考え方

二十四節気は、もともと古代中国の黄河流域で、農作業の目安として作られた暦が由来とされています。それが日本に伝わり、日本の気候や文化と結びつきながら、暮らしの中に根付いていきました。

昔から、農業を営む人々にとって、雨水は非常に大切な節目でした。なぜなら、雪解け水が田畑を潤し、種まきの準備を始める大切な時期だったからです。「雨水」の時期に大地が潤い始めることは、その年の豊作につながる吉兆と考えられていたのです。

このように、雨水は単なる気候の変化を示すだけでなく、昔の人々の生活、特に農業と深く関わりながら、春の農作業を始める合図として大切にされてきたのですね。

3. 雨水の日はいつ決まる?毎年日付が変わる理由

「今年の雨水はいつかしら?」と、毎年カレンダーで確認する方も多いのではないでしょうか。雨水の日付は、実は毎年同じ日というわけではなく、2月18日になったり19日になったりします。不思議に思われるかもしれませんが、これにはきちんとした理由があるのですよ。

この日付の違いは、私たちが普段使っているカレンダー(太陽暦)と、二十四節気の決め方の違いから生まれます。ここでは、その仕組みを少し詳しく見ていきましょう。

3.1 太陽の動きで決まる二十四節気

立春や春分、夏至といった二十四節気は、1年を24等分して季節の移ろいを示したものですが、その基準となっているのは「太陽の動き」です。

具体的には、地球から見た太陽の通り道を「黄道(こうどう)」と呼び、この黄道をぐるりと一周360度として、15度ずつ区切った点に名前を付けているのです。雨水は、太陽が黄経330度の位置を通過する瞬間と定められています。

私たちのカレンダーの1年は365日ですが、地球が太陽の周りを一周するのにかかる時間は、正確には365日と約6時間です。このわずかなズレを調整するために4年に一度「うるう年」がありますが、それでも毎年太陽が同じ位置に来る瞬間は少しずつ異なります。そのため、雨水の日付も年によって1日ほど前後することがあるのですね。

現在の日本では、これらの日付は国立天文台が天文学的な計算に基づいて正確に割り出し、毎年の「暦要項(れきようこう)」として発表しています。

3.2 過去と未来の雨水の日付一覧

雨水は、例年2月18日か2月19日のどちらかになります。近年の日付を一覧にまとめましたので、ご参考にしてくださいね。

| 西暦(和暦) | 雨水の日付 |

|---|---|

| 2023年(令和5年) | 2月19日 |

| 2024年(令和6年) | 2月19日 |

| 2025年(令和7年) | 2月18日 |

| 2026年(令和8年) | 2月18日 |

| 2027年(令和9年) | 2月19日 |

| 2028年(令和10年) | 2月19日 |

こうして見ると、日付の変わり方にも法則があるのが分かりますね。来年以降の予定を立てる際などにも、ぜひお役立てください。

4. 雨水の時期に行われる風習やならわし

雪解け水が大地を潤し始める雨水の頃。昔の人々は、この季節の変化を暮らしの中に取り入れ、様々な風習やならわしを生み出してきました。そこには、健やかな成長や豊作を願う、あたたかな心が込められています。ここでは、今も私たちの暮らしに息づく、雨水の時期の素敵な風習をご紹介しますね。

4.1 ひな人形を飾ると良縁に恵まれるという言い伝え

女の子のすこやかな成長を願う「ひな祭り」。実は、このお祝いに欠かせないお雛様を飾る日と、雨水には深いつながりがあるのをご存知でしたか?古くから、雨水の日にお雛様を飾ると、将来良縁に恵まれるという、なんとも素敵な言い伝えがあるのです。

4.1.1 なぜ雨水にお雛様を飾ると良いのか

この言い伝えには、いくつかの由来があると言われています。ひとつは、水が万物の生命の源であることから。雪が雨に変わり、大地を潤す雨水は、子宝や安産の象徴とされてきました。お雛様は、お嫁に行くときの姿を模したものですから、この生命力あふれる時期に飾ることで、幸せな結婚に恵まれると考えられたのかもしれませんね。

また、ひな祭りの起源とされる「流し雛」は、人の形をした人形で体を撫でて厄を移し、川に流す行事です。このことからも、水と雛人形には古くから密接な関係があったことがうかがえます。こうした背景が合わさって、素敵な言い伝えが生まれたのでしょう。

4.1.2 お雛様を飾るのに最適な日と時間

言い伝えにならって飾るなら、雨水の日(2026年は2月18日)が最も良い日とされています。もし当日が難しい場合でも、慌てることはありません。雨水の期間中(雨水の日から啓蟄の前日まで)に飾れば良いとされていますよ。

お日柄を気にするなら、大安や友引の午前中に飾るのがおすすめです。一方で、早く片付けないと婚期が遅れる、という話も耳にしますよね。一般的には、ひな祭りが終わったらすぐに、遅くとも3月中旬頃までの天気の良い日に片付けるのが良いとされています。詳しくは一般社団法人日本人形協会のウェブサイトにも情報がありますので、参考にしてみてくださいね。

4.2 農業の準備を始める目安として

雨水は、昔から農作業を始める目安とされてきました。厳しい寒さが和らぎ、凍っていた大地が雪解け水で潤い始めるこの時期は、まさに農耕の準備にぴったりのタイミングだったのです。

昔の人々は、この頃から畑を耕したり、苗床の準備をしたりと、本格的な春に向けて少しずつ体を動かし始めました。現代でも、家庭菜園やガーデニングを楽しまれる方にとっては、土の準備や春野菜の種まきの計画を立てる良いきっかけになる季節です。窓辺にハーブの鉢を置いたり、プランターで簡単な野菜作りを始めたりするのも、春を呼び込む素敵な時間になりそうですね。

4.3 雨水の時期に旬を迎える食べ物

季節の移ろいは、食卓にも春の訪れを告げてくれます。旬の恵みをいただくことで、体の中から春の訪れを感じるのも、この時期ならではの楽しみ方です。雨水の頃に旬を迎える、おいしい食材をご紹介します。

| 分類 | 食材の例 | 特徴や楽しみ方 |

|---|---|---|

| 野菜 | 菜の花、ふきのとう、春キャベツ、うど | ほろ苦さが特徴の山菜や、みずみずしく柔らかい春野菜が出回り始めます。おひたしや天ぷら、和え物など、素材の味を活かしたシンプルな調理法で春の香りを楽しみたいですね。 |

| 魚介類 | はまぐり、さわら、白魚(しらうお)、あさり | ひな祭りに欠かせないはまぐりは、この時期に旬を迎えます。二枚の貝殻がぴったりと合うことから、夫婦円満の象徴とされています。お吸い物や酒蒸しでいただくのがおすすめです。 |

| 果物 | はっさく、デコポン、いよかん | 冬から春にかけて旬を迎える柑橘類が豊富です。さっぱりとした酸味と爽やかな香りが、季節の変わり目の体をリフレッシュさせてくれます。 |

こうした旬の食材を日々の食事に取り入れるだけで、食卓がぱっと華やぎ、心も体も満たされるのを感じられることでしょう。

5. 雨水の頃の気候と暮らしのポイント

暦の上では春となる「雨水」ですが、まだまだ冬の寒さが残る日も多い、季節の変わり目ですね。あたたかな日差しに心も弾む一方で、気温の変化が大きく体調を崩しやすい時期でもあります。ここでは、雨水の頃を健やかに、そして心地よく過ごすための暮らしのヒントをお届けします。自然の小さな変化に目を向けながら、ゆっくりと春を迎える準備を始めてみませんか。

5.1 三寒四温と服装の注意点

この時期によく耳にする「三寒四温(さんかんしおん)」という言葉をご存知でしょうか。これは、寒い日が3日ほど続くと、その後に暖かい日が4日ほど続くという、周期的な気候の変化を表す言葉です。まさに雨水の頃は、この三寒四温を肌で感じられる季節。日ごとの気温差はもちろん、一日の中でも朝晩の冷え込みと日中の暖かさの差が大きくなります。

そんな時期の服装は、「重ね着」で上手に体温調節をすることが大切なポイントです。お出かけの際は、脱ぎ着しやすいカーディガンやベスト、ストールなどを一枚プラスすると安心ですよ。体を締め付けない、ゆったりとした着心地のものを選ぶと、心もからだもリラックスして過ごせそうですね。

| シーン・時間帯 | 服装の工夫とアイテム例 |

|---|---|

| 朝晩の冷え込む時間 | 首元、手首、足首の「三首」を温めることを意識しましょう。薄手でも保温性の高いインナーや、お気に入りのストール、レッグウォーマーなどが役立ちます。 |

| 日中の暖かい時間 | 日差しが暖かい屋外では、さっと脱げるカーディガンや薄手のダウンベストが便利です。汗をかいても冷えないよう、吸湿性の良い綿素材のシャツなどもおすすめです。 |

| 室内で過ごす時 | 暖房が効いた室内では、意外と乾燥したり、暑く感じたりすることも。羽織りもので調節したり、ひざ掛けを用意したりして、快適な温度を保ちましょう。 |

また、春の訪れとともに気になるのが花粉の飛散です。花粉症の方は、早めの対策を心がけると、症状を和らげることができます。外出時にはマスクや眼鏡を着用し、帰宅したら玄関先で衣服についた花粉をよく払うなど、少しの工夫で春の毎日がぐっと過ごしやすくなりますよ。

5.2 雪解けや草木の芽吹きなど春の兆しを感じる

厳しい寒さが和らぐ雨水の頃は、自然界が少しずつ目覚め始める季節でもあります。ふと周りを見渡すと、心温まるような春の兆しをたくさん見つけることができますよ。

雪国では、降り積もった雪が解け始め、サラサラとした雪からザクザクとした湿った雪へと変わっていきます。雪解け水が小川に流れ込み、せせらぎの音が大きく聞こえ始めるのもこの頃です。地面からは、ふきのとうがひょっこりと顔を出し、春の訪れを告げてくれます。

お散歩の途中には、梅の花が美しい香りを漂わせ、木々の枝先には小さな新芽が膨らんでいるのが見えるかもしれません。足元に目をやれば、つくしやオオイヌノフグリといった可愛らしい春の草花が咲き始めていることも。

また、この時期に吹く南寄りの強い風は「春一番」と呼ばれ、本格的な春の到来を知らせる便りです。気象庁では、立春から春分の間にいくつかの条件を満たして吹く強い南風を「春一番」として発表しています。(参考:気象庁|春一番)

春一番が吹く日は、気温がぐっと上がって春の陽気を感じられますが、風が強い日には転倒や飛来物に注意が必要です。お出かけの際は、帽子が飛ばされないようにしたり、歩きやすい靴を選んだりするといった備えも大切にしたいですね。

雨水の時期は、ただ過ぎていく季節として捉えるだけでなく、五感で春の気配を探す楽しい時間にしてみませんか。道端の小さな発見が、日々の暮らしに彩りを与えてくれるはずです。

6. まとめ

「雨水」は、空から降るものが雪から雨へと変わり、草木が芽吹き始める春の訪れを告げる二十四節気の一つです。太陽の黄経が330度になる日で決まるため、毎年日付が異なります。この時期にひな人形を飾ると良縁に恵まれるという素敵な言い伝えも、大切にしたいならわしですね。三寒四温で寒暖差のある季節ですが、ふと足元に目をやれば、小さな春の兆しが見つかるかもしれません。季節の移ろいを楽しみながら、心豊かにお過ごしください。

コメント