新しい年のはじまりに、清々しい気持ちで筆を執る書き初め。子どもの頃の思い出として記憶している方も多いのではないでしょうか。この記事では、書き初めの由来や意味、いつ行うのかといった基本はもちろん、小学生から大人まで、年代別におすすめの言葉や四字熟語もご紹介します。一年の願いを込める大切な行事について深く知り、あなたらしい言葉で新年を晴れやかにスタートしてみませんか。

1. 書き初めとは 新年の抱負を記す伝統行事

新しい年が明けると、なんだか背筋が伸びるような、清々しい気持ちになりますよね。そんな新年の始まりに行われる日本の美しい習慣のひとつが「書き初め(かきぞめ)」です。子どもの頃、冬休みの宿題で取り組んだ記憶がある方も多いのではないでしょうか。大人になった今だからこそわかる、書き初めの奥深い魅力についてご紹介します。

1.1 年の初めに筆をとる、清々しい日本の伝統文化

書き初めとは、その名の通り「新年になって初めて、毛筆を使って文字や絵を書くこと」を指す、古くから伝わるお正月の伝統行事です。一般的には、一年の安泰や豊作を祈願する意味合いが込められており、「吉書(きっしょ)」や「吉書始め(きっしょはじめ)」とも呼ばれ、とても縁起の良いものとされています。

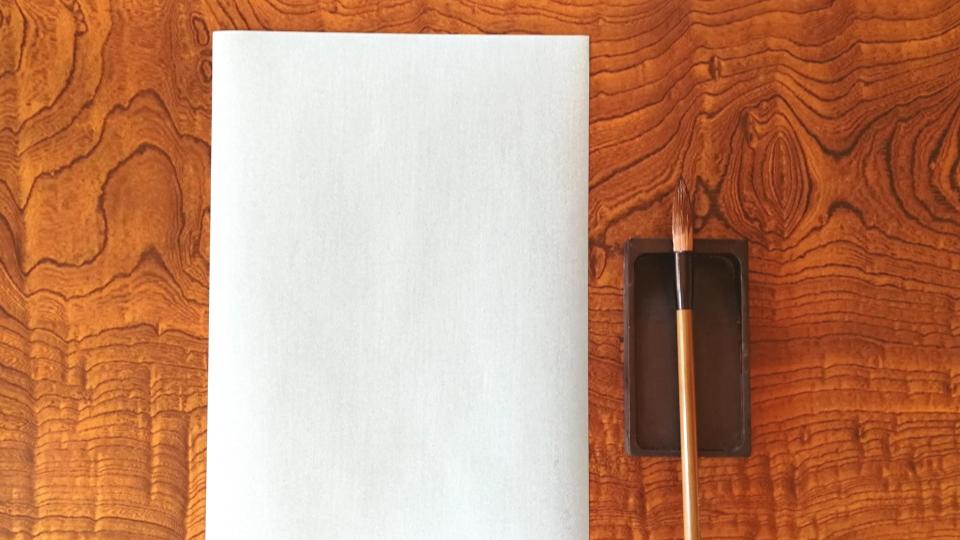

硯で墨をする静かな時間、心を落ち着けて半紙に向かうひとときは、デジタルが当たり前になった現代において、かえって新鮮に感じられるかもしれません。一文字一文字に心を込めることで、気持ちも新たに一年をスタートさせることができます。

1.2 一年の抱負や目標を言葉に込めて

書き初めは、ただ美しい文字を書くことだけが目的ではありません。その年に達成したい目標や、心に抱く願い事を言葉にして書き記すことに、大きな意味があります。「健康第一」や「笑門来福」といった言葉に想いを乗せることで、その実現に向けた意識が高まるといわれています。

墨の香りに包まれ、静かに筆を運ぶ時間は、慌ただしい日常から少し離れて、ご自身の心と向き合う良い機会になるのではないでしょうか。今年一年をどんな年にしたいか、どんな自分でありたいかを考えながら、お気に入りの言葉を選んでみてくださいね。

2. 書き初めはいつ行う?一般的な時期について

新しい年を迎えると、「今年は書き初めをしてみようかしら」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。いざ書こうと思ったとき、いつ行うのが良いのか迷うことはありませんか。実は、書き初めを行う日には、古くからの習わしに基づいた一般的な目安があるんですよ。

必ずこの日に書かなければならない、という厳しい決まりはありませんが、由来を知ると、より清らかな気持ちで筆を執ることができるかもしれません。ここでは、書き初めにふさわしいとされる時期について、ご紹介しますね。

2.1 一般的には1月2日

書き初めは、お正月の1月2日に行うのが伝統的とされています。これは「事始め(ことはじめ)」という考え方に基づいています。

元日である1月1日は、年神様をお迎えして静かに過ごす日。そして翌日の1月2日は、新年の様々なことを始めるのに良い日とされてきました。昔から、この日に習い事を始めたり、初商いを行ったりと、新しい年の活動をスタートさせる日だったのです。その一環として、一年の抱負や目標を文字に記す「書き初め」も1月2日に行われるようになった、というわけですね。

2.2 松の内までに行うのが目安

「1月2日は忙しくて、なかなか時間がとれないわ」という方もご安心ください。書き初めは、「松の内(まつのうち)」と呼ばれる期間に行えば良いとされています。

松の内とは、お正月に飾る門松を飾っておく期間のことで、年神様が家に滞在してくださる期間を指します。この神聖な期間に、一年の上達や願いを込めて筆をとるのも、とても素敵なことですね。

ただし、この松の内の期間は、地域によって少し違いがあるんですよ。

| 地域 | 松の内の期間 |

|---|---|

| 関東地方など | 1月1日~1月7日 |

| 関西地方など | 1月1日~1月15日(小正月) |

お住まいの地域がどちらの期間にあたるか、少し気にしてみるのも良いかもしれません。一般的には、松の内が終わる頃、1月15日前後に行われる「左義長(さぎちょう)」や「どんど焼き」で、書き初めを燃やして天に届けるという風習もあります。そのため、遅くともその前までには済ませておくのが一つの目安となりそうです。

3. 書き初めの由来と深い意味

年の初めに筆をとる書き初め。ただ文字を書くだけでなく、そこには古くからの由来と、私たちの心に寄り添う深い意味が込められています。新しい一年を清々しい気持ちで迎えるための、大切な伝統行事なのですよ。

3.1 由来は平安時代の宮中行事から

書き初めの歴史をさかのぼると、平安時代の宮中で行われていた「吉書奏(きっしょそう)」という儀式に行き着きます。これは、元日の早朝に初めて汲んだ水(若水)で墨をすり、新年の縁起の良い方角である恵方(えほう)に向かって、天皇に祝福の詩歌などを奏上するという雅やかな行事でした。

この宮中行事が、江戸時代になると寺子屋の普及とともに、一般の庶民の間にも広まっていきました。手習い(習字)を学ぶ子どもたちが、新年に師匠の前で文字を書き、その上達を披露する場として定着していったのです。こうして、貴族の儀式から庶民の文化へと、書き初めは形を変えながら受け継がれてきました。

3.2 文字の上達を願う意味

書き初めが広く親しまれるようになった背景には、「字が上手になりますように」という素朴な願いがあります。昔から、文字を美しく書けることは教養の証とされてきました。

一年の始まりに清らかな気持ちで筆を持ち、心を込めて文字を書くことで、書道の腕が上達すると信じられていたのです。現代でも、子どもたちが冬休みの宿題で書き初めに取り組むのは、この名残といえるでしょう。背筋を伸ばし、一画一画に集中する時間は、文字だけでなく心も整えてくれるような気がしますね。

3.3 一年の目標を立てる意味

文字の上達という元々の意味合いに加えて、現代の書き初めには「一年の目標を立てる」という大切な役割があります。新しい年を迎えるにあたり、自分の抱負や願いを言葉にして記すのです。

日本では古くから、言葉には魂が宿る「言霊(ことだま)」という考え方があります。心に決めた目標を形ある文字にすることで、その願いが叶いやすくなるとされています。書き初めは、自分自身の心と静かに向き合い、新たな一年をどう過ごしたいかを見つめ直す良い機会。書いた言葉を一年間目に触れる場所に飾っておけば、日々の暮らしの中で目標を思い出し、前向きな気持ちを保つ助けとなってくれることでしょう。

| 時代背景 | 書き初めの主な意味合い |

|---|---|

| 平安時代〜江戸時代 | 宮中での儀式、文字の上達祈願 |

| 現代 | 新年の抱負や目標設定、自己との対話 |

4. 書き初めの基本的なやり方と準備するもの

新しい年の始まりに、心を込めて筆を走らせる書き初め。いざ始めようと思っても、「何から準備すればいいのかしら?」と少し戸惑ってしまうかもしれませんね。でも、ご安心ください。ここでは、書き初めに必要な道具から、心静かに行うための手順まで、一つひとつ丁寧にご紹介します。久しぶりに筆を持つ方も、初めての方も、気軽に楽しむ気持ちで準備を始めてみませんか。

4.1 準備する道具一覧 書道セット

まずは、書き初めに必要な道具を揃えましょう。最近では、必要なものが一式そろった便利な書道セットも市販されています。ご自宅にあるものをご確認いただき、足りないものがあれば参考にしてくださいね。

| 道具の名前 | 簡単な説明 |

|---|---|

| 筆(ふで) | 穂先がまとまり、弾力のあるものが書きやすいです。書きたい文字の大きさに合わせて、太筆や小筆を選びましょう。 |

| 墨(すみ) | ご自身でゆっくりと磨る固形墨と、手軽に使える墨汁があります。心静かに墨を磨る時間も、書き初めの醍醐味の一つです。 |

| 硯(すずり) | 墨を磨るための道具です。墨汁を使う場合でも、墨池(ぼくち)として硯があると、筆に含ませる量を調整しやすくなります。 |

| 半紙(はんし) | 練習用の半紙のほか、本番用に少し大きめの「書き初め用紙」を用意すると、より伸び伸びと書けます。 |

| 文鎮(ぶんちん) | 半紙が動かないように固定するための重しです。細長いものが一般的で、紙の上辺をしっかりと押さえます。 |

| 下敷き(したじき) | 半紙の下に敷くことで、墨が下に写るのを防ぎ、紙面が安定して書きやすくなります。フェルト製が一般的です。 |

4.1.1 筆と墨と硯

書き初めの主役ともいえる、筆と墨、そして硯。特に、固形の墨を硯で静かに磨る時間は、心を落ち着かせ、集中力を高めてくれる特別なひとときです。墨の清らかな香りに包まれながら、ゆっくりと円を描くように磨ってみましょう。もちろん、手軽な墨汁を使っても構いません。大切なのは、これから書く一文字一文字に心を込める、その準備の時間です。

4.1.2 半紙

練習には一般的な半紙を、そして本番には少し大きめの「書き初め用紙」や、にじみが少なく清書に向いている「画仙紙(がせんし)」を用意すると良いでしょう。紙の白さが、あなたの決意をより一層引き立ててくれます。何枚か予備を用意しておくと、失敗を恐れずにのびのびと筆を運べますよ。

4.1.3 文鎮と下敷き

文鎮と下敷きは、美しい文字を書くための大切な脇役です。下敷きは、机を汚さないためだけでなく、適度な弾力で書き心地を良くしてくれます。文鎮で紙をしっかりと固定すれば、余計な力が入らず、スムーズに筆を動かすことができます。こうした小さな準備が、作品の出来栄えを左右するのですね。

4.2 書き初めの作法と手順

道具がそろったら、いよいよ書き初めを始めましょう。古くからの作法には、新しい年を敬い、願いを込める心が表れています。作法と聞くと少し堅苦しく感じるかもしれませんが、一つひとつの意味を知ると、より清らかな気持ちで書き初めに向き合えるはずです。

4.2.1 若水で墨をする

古来より、元日の朝に初めて汲む水は「若水(わかみず)」と呼ばれ、一年の邪気を払う神聖なものとされてきました。書き初めでは、この若水で墨を磨るのが正式な習わしです。若水を使うことで、心身が清められ、文字の上達や願いが叶うと信じられてきたのです。現代の暮らしでは若水を汲むのは難しいかもしれませんが、元日の朝一番に汲んだお水や、清らかなミネラルウォーターで代用するのも素敵ですね。

4.2.2 恵方を向いて書く

「恵方(えほう)」とは、その年の福徳を司る神様「歳徳神(としとくじん)」がいらっしゃる、縁起の良い方角のこと。書き初めをするときに恵方を向いて書くと、願い事が叶いやすくなると言われています。その年々の恵方は、節分の恵方巻きでご存知の方も多いかもしれませんね。もちろん、必ずしも方角にこだわる必要はありません。ご自身が一番落ち着く、心地よい場所で書くのが一番です。大切なのは、新しい一年への希望を胸に、晴れやかな気持ちで筆をとることです。

5. 書き初めで何を書く?おすすめの言葉や四字熟語を年代別に紹介

いざ筆を持っても、何を書こうかと迷ってしまうのは、大人も子どもも同じかもしれませんね。せっかくですから、心にしっくりくる素敵な言葉を選んでみませんか?ここでは、年代別におすすめの言葉や四字熟語をご紹介します。お孫さんと一緒に選ぶのも楽しいひとときになりそうですね。

5.1 言葉を選ぶときのポイント

書き初めの言葉に決まりはありません。だからこそ、ご自身の気持ちに寄り添う言葉を選ぶことが何より大切です。言葉を選ぶヒントをいくつかご紹介しますね。

- 新年の抱負を言葉にする:「今年こそはこれを頑張りたい」という目標や、「こうありたい」という願いを素直に表現してみましょう。

- 前向きな気持ちになれる言葉:書くたびに、そして眺めるたびに、心が明るくなるようなポジティブな言葉は、一年の素敵なお守りになります。

- 心に響く好きな言葉:座右の銘や、好きな歌の歌詞、美しいと感じる日本語など、ご自身の「好き」を大切にするのも素敵な選び方です。

難しく考えすぎず、わくわくする気持ちで言葉探しを楽しんでみてくださいね。

5.2 【小学生向け】おすすめの言葉や漢字

お子さんやお孫さんには、元気いっぱいで分かりやすい言葉がおすすめです。画数が少なめの漢字を選ぶと、のびのびと書きやすいかもしれません。

5.2.1 元気な二字熟語

希望に満ちた、力強い言葉を集めました。短い言葉に、大きな願いを込めてみましょう。

| 言葉 | 意味や願い |

|---|---|

| 元気 | 一年間、健康で元気に過ごせますように。 |

| 希望 | 夢や希望に満ちた一年になりますように。 |

| 前進 | 目標に向かって、一歩ずつ進んでいけますように。 |

| 出発 | 新しい気持ちで、素敵なスタートが切れますように。 |

| 友情 | お友達と仲良く、楽しい毎日が送れますように。 |

5.2.2 新年の目標になる言葉

少し具体的な目標を言葉にすると、やる気が湧いてくるかもしれません。ひらがなを交えても素敵ですよ。

| 言葉 | 意味や願い |

|---|---|

| 大きな夢 | 自分の夢に向かって、挑戦する一年にしたい。 |

| 明るい心 | いつも笑顔で、明るい気持ちでいられますように。 |

| お正月 | 新年を迎えた喜びや、日本の伝統行事を大切にする気持ち。 |

| 強い信念 | 自分が正しいと思ったことを、信じてやり抜く強さ。 |

| 初日の出 | 新年の幕開けを祝う、清々しい気持ち。 |

5.3 【中学生・高校生向け】おすすめの四字熟語

勉強や部活動など、目標に向かって頑張る中学生や高校生には、少し背伸びしたかっこいい四字熟語が人気です。意味をしっかり理解して書くと、より心に刻まれるでしょう。

5.3.1 目標達成や努力に関する四字熟語

夢や目標に向かって努力する姿を応援するような、力強い言葉を選んでみました。

| 四字熟語 | 読み方 | 意味 |

|---|---|---|

| 初志貫徹 | しょしかんてつ | 最初に心に決めた志を、最後まで貫き通すこと。 |

| 有言実行 | ゆうげんじっこう | 口に出したことは、責任をもって必ず実行すること。 |

| 日進月歩 | にっしんげっぽ | 日に日に、絶えず進歩していくこと。 |

| 切磋琢磨 | せっさたくま | 仲間同士で励まし合い、競い合って向上すること。 |

5.3.2 自分を表現する四字熟語

「こんな自分でありたい」という理想の姿や、大切にしたい価値観を表す言葉です。

| 四字熟語 | 読み方 | 意味 |

|---|---|---|

| 唯一無二 | ゆいいつむに | 他に代わるものがない、たった一つの存在であること。 |

| 温故知新 | おんこちしん | 古いことを学び、そこから新しい知識や考え方を得ること。 |

| 行雲流水 | こううんりゅうすい | 空を行く雲や流れる水のように、物事に執着せず自然に任せて行動すること。 |

| 不撓不屈 | ふとうふくつ | どんな困難にもくじけず、立ち向かう強い意志。 |

5.4 【大人・社会人向け】おすすめの言葉や熟語

私たち大人世代は、これまでの経験を胸に、穏やかで充実した一年を願う言葉を選んでみてはいかがでしょうか。ご自身の心と向き合う、静かな時間になりそうですね。

5.4.1 仕事や健康に関する新年の抱負

健やかな心と体があってこその、充実した毎日。仕事や暮らしの目標とともに、自分自身をいたわる言葉も大切にしたいものです。

| 言葉 | 意味や願い |

|---|---|

| 心機一転 | 新しい気持ちで、物事に取り組むこと。 |

| 笑門来福 | 笑顔のある家には、自然と福がやってくるという意味。 |

| 健やか | 心も体も健康で、穏やかな一年を過ごしたいという願い。 |

| 感謝 | 日々のささやかな出来事や、周りの人々への感謝の気持ちを忘れずにいたい。 |

| 美意延年 | 心を楽しく朗らかに保つことが、長寿につながるという意味。 |

5.4.2 心に響く美しい日本語

慌ただしい毎日の中で、ふと立ち止まって大切にしたい。そんな心にそっと寄り添う、美しい言葉たちです。

| 言葉 | 意味や願い |

|---|---|

| 日々是好日 | 毎日が良い日である、という禅の言葉。どんな日もかけがえのない一日として大切に過ごす心。 |

| 一期一会 | 人との出会いを一生に一度のものと心得て、大切にすること。 |

| 和顔愛語 | いつも和やかな笑顔で、思いやりのある言葉をかけること。穏やかな人間関係を築きたいという願い。 |

| 丁寧な暮らし | 一つひとつの物事や時間を大切に、心豊かに暮らしていきたいという思い。 |

| 悠々自適 | 俗世間のわずらわしさから離れ、のんびりと心静かに暮らすこと。 |

6. 書き初めに関するよくある質問

一年に一度の書き初め。いざ準備を始めると「あれ、どうすればいいのかしら?」と、ふと手が止まってしまうような、素朴な疑問が浮かんでくることもありますよね。ここでは、そんな書き初めにまつわる、よくある質問にていねいにお答えします。安心して、晴れやかな気持ちで筆を持てるよう、一緒に確認していきましょう。

6.1 左利きの人はどうすればいい?

左利きの方が書道に挑戦するとき、少し戸惑いを感じることがあるかもしれません。でも、ご安心ください。無理に右手で書く必要はまったくありません。大切なのは、心を込めて丁寧に書くことです。ご自身の書きやすい方法で、のびのびと筆を運んでみてくださいね。

左手で書く場合、いくつか知っておくと便利なポイントがあります。

- 筆の持ち方・書き順:基本的に右手で書くときと同じです。ただ、横画を「引く」のではなく「押す」形になるため、少し練習が必要かもしれません。

- 道具の配置:硯(すずり)や文鎮(ぶんちん)を、筆を持つ手とは逆の右側に置くと、書いた文字を隠さずに済み、手も汚れにくくなりますよ。

最近では、左利きの方でも使いやすいように工夫された書道のお手本なども見られます。何よりも、ご自身が心地よいと感じるスタイルで、新年の抱負を記す時間を楽しむことが一番です。

6.2 書き終わった作品の飾り方と処分方法

心を込めて書いた作品は、すぐにしまってしまうのは少し寂しいもの。せっかくですから、しばらく飾って眺めてみませんか。その後の扱い方とあわせて、ご紹介します。

作品に感謝の気持ちを込めて、最後まで丁寧に扱うことが大切です。

6.2.1 作品の飾り方

書き上げた作品は、一般的に「松の内」と呼ばれる1月15日頃まで、お部屋に飾るのが習わしです。いつも目に入る場所に飾っておくことで、書いた目標や抱負を意識しやすくなりますよ。

- リビングや書斎の壁に、マスキングテープなどで気軽に貼る

- 専用の額や掛け軸に入れて、きちんと飾る

- クリップで挟んで、紐やカーテンレールから吊るす

お部屋の雰囲気に合わせて、素敵な飾り方を工夫してみてくださいね。

6.2.2 作品の処分方法

飾っていた書き初めは、小正月(1月15日頃)に行われる「どんど焼き(左義長とも呼ばれます)」で燃やすのが、古くからの伝統的な方法です。

どんど焼きの炎で作品が天高く舞い上がることで、書いた願いが天に届き、字も上達するといわれています。お近くの神社やお寺でどんど焼きが行われるか、事前に確認してみるとよいでしょう。

もし、どんど焼きに持って行くのが難しい場合は、次のような方法があります。

| どんど焼きに参加できない場合の処分方法 | 具体的なやり方 |

|---|---|

| 神社やお寺に納める | お守りなどを納める「古札納所(こさつおさめしょ)」に、他の正月飾りと一緒にお納めできる場合があります。事前に神社やお寺にご確認ください。 |

| 自宅で処分する | 作品を白い紙(半紙など)に丁寧に包み、ひとつまみのお塩で清めてから、他のごみとは別の袋に入れて処分します。このとき「ありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えることを忘れずに。 |

6.3 筆ペンや万年筆で代用してもいい?

「書道セットを出すのは少し大変…」「もっと気軽に書き初めを楽しみたい」と感じる方もいらっしゃるでしょう。もちろん、筆ペンや万年筆、お気に入りのボールペンなどで代用しても大丈夫ですよ。

伝統的な作法を重んじることも素敵ですが、現代の暮らしに合わせて、自分らしいスタイルで楽しむこともまた素晴らしいことです。大切なのは、新しい年の始まりに、清らかな気持ちで文字を記すことそのものにあります。

墨の香りや筆の感触は、書道ならではの魅力ですが、筆ペンなどを使えば準備や後片付けも簡単です。それぞれの良いところを下の表にまとめましたので、ご自身に合った方法を選んでみてくださいね。

| 比較ポイント | 伝統的な書道(毛筆) | 筆ペンや万年筆など |

|---|---|---|

| 準備の手間 | 道具一式を揃え、墨をする時間が必要。 | ペンを用意するだけですぐに始められる。 |

| 片付けの手間 | 筆や硯を洗い、乾かす必要がある。 | キャップを閉めるだけで片付けが終わる。 |

| 表現の豊かさ | 墨の濃淡や筆遣いで、多彩な表現が可能。 | 手軽ながらも、筆圧で線の強弱をつけられる。 |

| こんな方におすすめ | 日本の伝統文化や、厳かな雰囲気を味わいたい方。 | 忙しい中でも、気軽に新年の習慣を取り入れたい方。 |

道具が何であれ、背筋をすっと伸ばし、心を落ち着けて一文字一文字を大切に書く時間。それこそが、書き初めの醍醐味ではないでしょうか。

7. まとめ

今回は、新年の伝統行事である書き初めについて、その意味や由来、基本的な作法からおすすめの言葉までご紹介してまいりました。平安時代から続くこの習慣は、心を込めて文字と向き合うことで、気持ちを新たにできる素敵な機会です。難しく考えずに、筆ペンなど身近な道具で、まずはあなたらしい一年の抱負を記してみてはいかがでしょうか。清々しい墨の香りに包まれながら、心穏やかに新しい年を始めてみませんか。

コメント