毎年の年賀状の準備が、少し負担に感じていませんか。「そろそろやめたいけれど、失礼にならないかしら」と悩む方も多いようです。この記事では、そんなお悩みに寄り添い、年賀状じまいを伝える際のマナーやタイミング、年代・相手別の文例を詳しくご紹介します。大切なのは感謝の気持ちと今後の関係を伝えること。便利なシールなども活用しながら、あなたらしい方法で、晴れやかな気持ちで新しい区切りを迎えるヒントがきっと見つかります。

1. 年賀状じまいとは?終活だけじゃないやめる理由

年の瀬が近づくと気になり始める、新年のご挨拶。長年続けてきた年賀状のやり取りですが、最近「年賀状じまい」という言葉を耳にする機会が増えたと感じませんか?なんだか少し寂しい響きにも聞こえますが、実は終活の一環としてだけでなく、もっと前向きな理由で選ぶ方が増えているのです。

ここでは、暮らしや人間関係を見つめ直すきっかけにもなる「年賀状じまい」について、その背景やメリット・デメリットを丁寧にご紹介します。ご自身のこれからを考える、ひとつのヒントにしてみてくださいね。

1.1 年賀状をやめる人が増えている背景

かつては新年の大切な習慣だった年賀状ですが、日本郵便の発表によると、2003年用の約44.6億枚をピークに年賀はがきの発行枚数は年々減少傾向にあります。参考:2024(令和6)年用年賀葉書の発行及び販売(日本郵便株式会社)

では、なぜこれほどまでに年賀状をやめる方が増えているのでしょうか。その背景には、私たちの暮らしの変化が大きく関わっているようです。

- SNSやメールの普及

LINEやFacebook、メールといったデジタルツールが暮らしに浸透し、新年の挨拶も手軽に送れるようになりました。写真や動画を添えてリアルタイムで近況を伝えられるため、年賀状の役割が変化してきたのですね。 - ライフスタイルの多様化

働き方や価値観が多様になり、年末年始の過ごし方も人それぞれ。「儀礼的なお付き合いよりも、自分の時間を大切にしたい」と考える方が増えたことも理由のひとつでしょう。 - 準備の手間や費用の負担

デザインを選び、住所録を整理し、一枚一枚にコメントを添える…。年賀状の準備には、思った以上に時間と手間がかかります。また、はがき代や印刷代、プリンターのインク代など、年々かかる費用も気になるところ。特にご高齢の方にとっては、こうした準備が体力的な負担になることも少なくありません。 - 環境への配慮

SDGsへの関心の高まりから、「ペーパーレスを心がけたい」「紙の無駄をなくしたい」と考える方も増えています。環境に配慮した暮らしを実践する一環として、年賀状じまいを選ぶ方もいらっしゃいます。 - 人間関係の見直し

定年退職や子どもの独立、引っ越しといった人生の節目は、人間関係を見つめ直す良い機会です。これからの人生で、本当に大切にしたい人とのご縁をより深く育むために、年賀状でのご挨拶を区切りとする、という前向きな選択でもあるのです。

1.2 年賀状じまいのメリットとデメリット

「そろそろやめようかな」と考え始めたとき、気になるのがメリットとデメリット。ご自身の状況と照らし合わせながら、じっくり考えてみましょう。分かりやすく表にまとめてみました。

| メリット(良い点) | デメリット(気になる点) |

|---|---|

| 年末の慌ただしい時期の時間的・精神的な負担が軽くなる はがき代や印刷代などの費用を節約できる 今後の人間関係を考えるきっかけになる ペーパーレスで環境にやさしい | 相手に寂しい思いをさせてしまう可能性がある 年賀状だけの繋がりだった人とのご縁が途絶えてしまうことも 遠方の方やご高齢の方への安否確認の機会がひとつ減ってしまう やめることをお知らせする手間が一度だけ発生する |

年賀状じまいは、年末のタスクをひとつ手放し、心穏やかに新年を迎えるための選択肢です。一方で、これまで年賀状が担ってきた「年に一度のご縁繋ぎ」という大切な役割がなくなることも心に留めておく必要があります。どちらが良い・悪いということではなく、ご自身の気持ちや暮らし方に合った方法を選ぶことが大切ですね。

2. 失礼にならない年賀状じまいのマナーと最適なタイミング

長年続けてきた年賀状のやりとりを終わりにする「年賀状じまい」。いざやめようと思っても、「相手に失礼だと思われないかしら」「どんな風に伝えたら良いのだろう」と、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。せっかくのご縁を大切にするためにも、相手への配慮は欠かせません。

ここでは、お相手との関係を壊さずに、気持ちよく年賀状じまいをするためのマナーと、お知らせするのに最適な時期について、詳しくご紹介します。大切なのは、これまでの感謝の気持ちを伝え、相手を思いやる心です。このポイントを押さえれば、きっと穏やかに次のステップへ進めますよ。

2.1 いつ伝える?年賀状じまいをお知らせする時期

年賀状じまいをお知らせする上で、最も気を配りたいのが「タイミング」です。お相手が年賀状の準備を始める前に伝えるのが、一番の思いやり。ご自身の状況に合わせて、最適な時期を選びましょう。

お知らせする時期によって、伝え方や受け取った側の印象も変わってきます。それぞれの時期の特徴を下の表にまとめましたので、参考にしてみてくださいね。

| お知らせする時期 | 主な伝え方 | メリット・ポイント |

|---|---|---|

| 11月~12月上旬 | 最後の年賀状 / 年賀状じまいハガキ | お相手が年賀状を準備・投函する前に伝えられるため、最も親切なタイミングです。手間をかけさせてしまう心配がありません。 |

| 1月8日~立春(2月4日頃) | 寒中見舞い | 年賀状をくださった方へのお返事として伝えられます。喪中で年賀状を出せなかった場合にも、この時期にお知らせするのが自然です。 |

避けた方が良いのは、年末ギリギリや三が日を過ぎてすぐのタイミングです。お相手がすでに出状準備を終えていたり、投函済みだったりする可能性が高いため、「もっと早く教えてほしかった」と思わせてしまうかもしれません。お正月の松の内(一般的に1月1日~7日)が明けてから、落ち着いた時期にお伝えするのがおすすめです。

2.2 誰に伝える?伝える相手の選び方

次に悩むのが、「誰にまでお知らせするべきか」という点ですよね。基本的には、これまで年賀状のやりとりがあったすべての方にお伝えするのが、最も丁寧で誤解のない方法です。

もし、「親しい友人とのやりとりは続けたい」など、一部の方との関係で年賀状を続けたい場合は、ご自身の判断で相手を選ぶこともできます。その際は、誰に送って誰に送らないのか、後で混乱しないようにリストを作っておくと安心です。

例えば、以下のようにグループ分けして考えてみるのも一つの方法です。

- 親戚関係:今後も冠婚葬祭などで顔を合わせる間柄のため、基本的には全員にお知らせするのが無難です。

- 友人・知人:特に親しい間柄であれば、年賀状じまいの理由を正直に話すことで、より理解を得やすいでしょう。

- 会社関係・恩師:退職などの節目を機に、一斉にお知らせするのも良い区切りになります。

大切なのは、ご自身が無理なく、そしてお相手に不快な思いをさせない範囲を見極めることです。「この人には伝えづらいな」と感じる場合は、無理に一斉に行う必要はありません。ご自身のペースで少しずつ進めていくのも、わたしらしい暮らし方のひとつですよ。

2.3 どう伝える?年賀状じまいを伝える3つの方法

お知らせする時期と相手が決まったら、次は具体的な伝え方です。ここでは、一般的で失礼にあたりにくい3つの方法をご紹介します。それぞれの特徴を知って、ご自身に合った方法を選んでみてくださいね。

2.3.1 最後の年賀状で伝える

年賀状じまいをする年の年賀状に、今回で最後にする旨を書き添える方法です。新年のご挨拶とともに、これまでの感謝を伝えられるため、最も自然で一般的な方法と言えるでしょう。

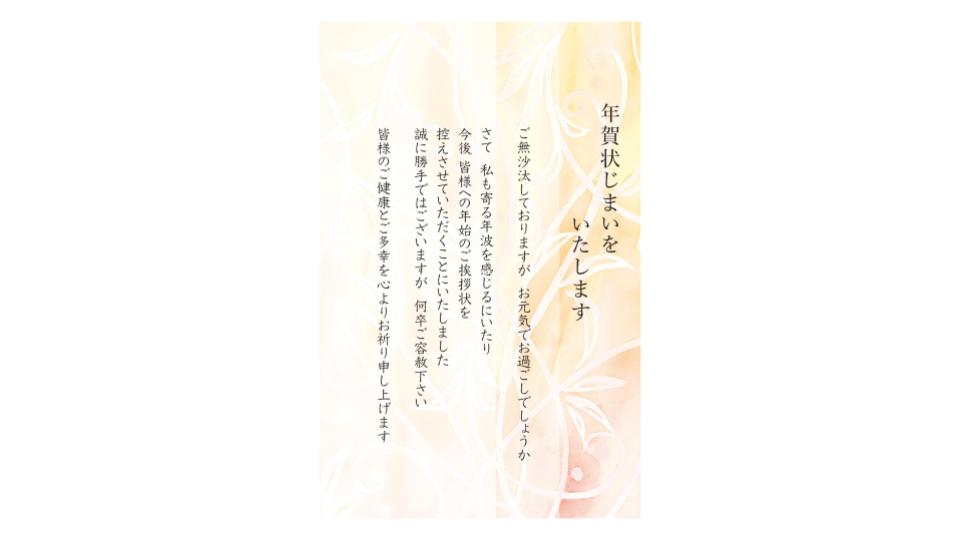

文面にひと言、「皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。さて、誠に勝手ながら、本年をもちまして年始のご挨拶状をご遠慮させていただくことといたしました。」といった一文を添えます。詳しい文例は次の章でご紹介しますが、感謝の気持ちと、今後の変わらぬお付き合いをお願いする言葉を添えるのがポイントです。

2.3.2 寒中見舞いで伝える

いただいた年賀状へのお返事として、寒中見舞いで年賀状じまいをお知らせする方法です。年賀状をくださった方にだけ的を絞ってお伝えできるので、相手に合わせた丁寧な対応ができます。

また、ご自身が喪中で年賀状を出せなかった年に、いただいた方へのお返事としてこの方法を使うのも良いでしょう。寒中見舞いは、松の内(1月7日)が明けてから立春(例年2月4日頃)までに出すのがマナーです。詳しくは、日本郵便のウェブサイトでも確認できますよ。

時候の挨拶(年賀状・暑中見舞い等) – 日本郵便

この場合も、まずは年賀状をいただいたことへのお礼を述べ、その上で「誠に勝手ながら、皆様への年始のご挨拶は、これをもちまして控えさせていただきたく存じます」といった形で、年賀状じまいの意思を伝えます。

2.3.3 年賀状じまいハガキで伝える

年賀状とは別に、「年賀状じまい」専用のハガキを送る方法です。11月から12月上旬、相手が年賀状の準備を始める前に送るのが理想的です。年賀状の時期とは少しずらして送ることで、お知らせが相手の記憶に残りやすく、こちらの意思が明確に伝わるという利点があります。

最近では、印刷会社などで「年賀状じまいハガキ」のテンプレートも用意されています。かしこまったデザインから、少しカジュアルなものまで様々なので、送る相手の顔を思い浮かべながら選ぶのも楽しいかもしれませんね。もちろん、ご自身で心を込めて手書きするのも素敵です。

3. 【年代・相手別】すぐに使える年賀状じまいの文例集

いざ「年賀状じまい」をしようと決めても、どんな言葉で伝えたら良いのか悩んでしまいますよね。相手との関係性やご自身の状況によって、伝え方のニュアンスも変わってきます。ここでは、年代や相手別に、そのまま使える文例をたくさんご用意しました。ご自身の言葉でアレンジする際のヒントも添えていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

3.1 【30代・40代向け】ライフスタイルの変化を伝える文例

30代・40代は、お仕事や子育てで毎日があっという間に過ぎていく世代。SNSでの近況報告がメインになっている方も多いのではないでしょうか。年賀状じまいを伝える際は、そうした前向きなライフスタイルの変化を理由にすると、相手にも明るい印象を与えられますよ。

3.1.1 友人・知人向けのカジュアルな文例

親しい友人や知人には、少しカジュアルな言葉で、これからの新しいつながり方を提案するのがおすすめです。

【文例1:SNSでのつながりを提案】

新年おめでとうございます

昨年は大変お世話になりました

さて 誠に勝手ながら 本年をもちまして年始のご挨拶状はご遠慮させていただくことにいたしました

今後はLINEやFacebookなどで気軽にご連絡できると嬉しいです

これからも変わらぬお付き合いをどうぞよろしくお願いします

皆様の健康と幸せを心よりお祈り申し上げます

【文例2:近況を交えつつシンプルに】

あけましておめでとうございます

ご無沙汰していますが お変わりありませんか

私事で恐縮ですが どなた様にも年賀状でのご挨拶は今年限りとさせていただきたく存じます

これからはメールなどで近況報告させてくださいね

寒さ厳しき折 どうぞご自愛ください

3.1.2 会社の上司・恩師向けの丁寧な文例

日頃お世話になっている上司や、人生の節目でお世話になった恩師には、感謝の気持ちを込めて、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。「誠に勝手ながら」といったクッション言葉を添えるのがポイントです。

【文例1:感謝を伝える丁寧な表現】

謹んで新春のお慶びを申し上げます

旧年中は公私にわたり大変お世話になり 心より御礼申し上げます

誠に勝手ながら 本年をもちまして年賀状による年始のご挨拶を控えさせていただくことといたしました

今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう 何卒よろしくお願い申し上げます

末筆ではございますが 〇〇様の一層のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます

【文例2:今後の付き合いに触れる】

謹賀新年

ご無沙汰しておりますが ご健勝のこととお慶び申し上げます

さて 私事で恐縮ですが 年賀状でのご挨拶は今年を最後にさせていただこうと考えております

今後はメールにてご挨拶をさせていただけますと幸いです

またお近くにお越しの際は ぜひお声がけください

今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど よろしくお願い申し上げます

3.2 【50代・60代向け】今後の付き合い方も添える文例

50代・60代になると、定年退職や子どもの独立など、人生の大きな節目を迎える方も多いでしょう。年賀状という形は終わりにしても、これからもお付き合いは続けていきたいという温かい気持ちを伝えることが、円満な年賀状じまいのコツですよ。

3.2.1 親戚向けの文例

親戚へは、少し個人的な近況を交えつつ、電話や帰省など別の形での交流を楽しみにしている気持ちを伝えると、相手も安心してくれるはずです。

【文例:近況報告を兼ねて】

新年おめでとうございます

皆様お変わりなくお過ごしのことと存じます

さて 誠に勝手ながら 来年からは年賀状でのご挨拶を控えさせていただきたく存じます

これからは電話やメールで近況をお知らせさせてくださいね

また夏に帰省した際には ぜひお会いできるのを楽しみにしています

寒さ厳しき折 どうぞ皆様ご自愛ください

3.2.2 定年退職を機にした文例

定年退職は、年賀状じまいを伝える絶好のタイミングです。長年のお付き合いへの感謝を述べ、これからの暮らしへの想いを添えると、とても前向きなメッセージになります。

【文例:感謝とこれからの暮らしについて】

謹んで新春のお慶びを申し上げます

昨年は大変お世話になりました

さて 私事で恐縮ですが 今春定年退職を迎えるのを機に 年賀状でのご挨拶は本年をもちまして最後にさせていただこうと存じます

長きにわたり公私ともに大変お世話になり 心より感謝申し上げます

これからは趣味の時間を楽しみながら 穏やかに過ごしてまいりたいと思っております

皆様の今後のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます

3.3 【70代以上向け】高齢や終活を理由にする文例

70代を過ぎると、体力的な負担や終活を考えて年賀状じまいをされる方が増えてきます。正直に、そして相手を思いやる気持ちを込めて伝えることが大切です。相手を心配させすぎないよう、「寄る年波には勝てず」といった柔らかな表現を選ぶと良いでしょう。

3.3.1 健康上の理由を伝える文例

年齢を重ねると、一枚一枚心を込めて書く作業が負担になることもあります。無理せず、素直な気持ちを伝えましょう。

【文例:体力を理由に丁寧に】

謹んで新年のご挨拶を申し上げます

皆様には佳き新年をお迎えのこととお慶び申し上げます

さて 寄る年波には勝てず 筆をとるのが億劫になってまいりました

誠に勝手ながら 本年をもちまして年始のご挨拶状をご遠慮させていただきたく存じます

皆様の益々のご健勝を心よりお祈り申し上げます

今後とも変わらぬお付き合いのほど よろしくお願い申し上げます

3.3.2 終活の一環であることを伝える文例

「終活」という言葉を使いつつも、これまでの感謝を伝えることで、前向きな区切りとして相手に受け止めてもらいやすくなります。

【文例:感謝を込めて終活を伝える】

謹賀新年

皆様におかれましては幸多き新春をお迎えのこととお慶び申し上げます

さて 私事でございますが 終活の一環として 身の回りの整理を少しずつ進めており

年賀状でのご挨拶も今年限りで失礼させていただくことにいたしました

長年にわたるご厚情に深く感謝申し上げます

寒さ厳しき折 どうぞご自愛の上お過ごしください

3.4 添える一言で印象が変わるポジティブなメッセージ例

基本の文例に、相手との関係性に合わせた一言を添えるだけで、ぐっと温かく、あなたらしいメッセージになります。「お付き合いはこれからも大切にしたい」という気持ちが伝わる、ポジティブな一言を集めてみました。

| 相手 | ポジティブな一言の例 |

|---|---|

| 友人・知人 | これからはSNS(LINEやInstagramなど)で、もっと気軽にやり取りできたら嬉しいです。 |

| 友人・知人 | またランチでもご一緒しましょう。楽しみにしています。 |

| 上司・恩師 | またお会いできる日を心より楽しみにしております。 |

| 上司・恩師 | 今後もメールやお電話にて、近況報告をさせていただけますと幸いです。 |

| 親戚 | お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。 |

| すべての方へ | 皆様の毎日の幸せとご健康を、心から願っております。 |

| すべての方へ | 季節のご挨拶は失礼させていただきますが、今後とも変わらぬお付き合いをお願いいたします。 |

こうした一言があるだけで、年賀状じまいが「関係を断つ」のではなく「お付き合いの形を変える」前向きな選択であることが伝わり、相手もきっと晴れやかな気持ちで受け止めてくれることでしょう。

4. 手軽で便利!年賀状じまいシールの使い方と購入場所

年賀状じまいをしたいけれど、一人ひとりに文章を考えるのは少し気が重い…。そんなふうに感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな時に心強い味方となってくれるのが「年賀状じまいシール」です。この章では、シールの便利な使い方から、どこで手に入るのかまで、詳しくご紹介します。

4.1 年賀状じまいシールとは?貼るだけで意思表示

年賀状じまいシールとは、その名の通り「今年で年賀状のやり取りを終わりにさせていただきます」という気持ちを伝えるためのシールです。あらかじめ丁寧な文章が印刷されているので、ご自身で文面を考えたり、一枚ずつ書き添えたりする手間を省くことができます。

使い方はとても簡単。最後の年賀状や、年が明けてから送る寒中見舞いの空いているスペースに、そっと貼るだけです。手書きのメッセージを添えるのは少し気後れするという方でも、シールならスマートに、そして失礼なくお相手に気持ちを伝えられます。手軽でありながら、きちんとご挨拶したいという想いを形にできる、とても便利なアイテムなのですよ。

4.2 シールのデザイン例と選び方

年賀状じまいシールには、さまざまなデザインがあります。どれを選べば良いか迷ったときは、お相手との関係性や、送るハガキのデザインに合わせて選ぶのがおすすめです。

例えば、以下のような種類があります。

- シンプルな文章タイプ:「誠に勝手ながら本年をもちまして年始のご挨拶を失礼させていただきます」といった、丁寧な文章のみが記されたもの。目上の方や、かしこまったお付き合いの方へ送る場合に安心です。

- イラスト入りタイプ:梅や松、その年の干支といった縁起の良いイラストが添えられた、柔らかな印象のデザインです。親しいご友人やご親戚など、少し親しみを込めたいお相手にぴったりですね。

- 和風・モダンタイプ:落ち着いた和紙の風合いや、上品なカリグラフィー(西洋風の書体)を取り入れたおしゃれなデザインもあります。ハガキ全体の雰囲気に合わせて選ぶと、統一感が出て素敵ですよ。

大切なのは、シールが「気持ちを代弁してくれる」ものだと考えること。ご自身の気持ちに一番近いデザインや言葉が書かれたシールを選ぶことで、より心が伝わるはずです。

4.3 どこで買える?100均や郵便局での取り扱い

「ぜひ使ってみたいけれど、どこで売っているの?」という方のために、主な購入場所をまとめてみました。年賀状の準備シーズンになると、色々なお店で見かけるようになりますよ。

| 購入場所 | 特徴 |

|---|---|

| 100円ショップ (ダイソー、セリアなど) | なんといっても手頃な価格が魅力です。シンプルなデザインのものが多く、気軽に試してみたい方におすすめです。 |

| 文房具店・雑貨店 (ロフト、東急ハンズなど) | デザイン性の高い、おしゃれなシールが見つかりやすいです。たくさんの種類の中から、じっくり選びたい方にぴったりです。 |

| 郵便局 | 年賀状シーズン(主に11月~12月頃)になると、窓口で取り扱いが始まることがあります。お出かけのついでに、一度覗いてみてはいかがでしょうか。 |

| オンラインストア (Amazon、楽天市場など) | 品揃えが最も豊富で、自宅にいながらゆっくり比較検討できるのが嬉しいポイントです。様々なデザインや枚数の商品が見つかります。 |

年賀状じまいは、これからの人間関係をより軽やかに、自分らしく紡いでいくための大切な一歩です。シールのような便利なアイテムも上手に活用しながら、ご自身の気持ちに寄り添った、丁寧なご挨拶ができると良いですね。

5. 年賀状じまいに関するよくある質問 Q&A

「年賀状じまい」を考え始めると、いろいろな疑問が浮かんできますよね。いざという時に迷わないよう、よくある質問をまとめました。心の準備をしておけば、よりスムーズに、そして晴れやかな気持ちで新しい一歩を踏み出せるはずです。

5.1 Q. 年賀状じまいを伝えた相手から年賀状が届いたら?

年賀状じまいをお知らせしたにもかかわらず、相手の方から年賀状が届くと、どう対応すれば良いか少し戸惑ってしまいますよね。でも、ご安心ください。基本的には返信しなくても失礼にはあたりません。すでにお知らせしているのですから、相手の方も返信がないことは理解してくださるはずです。

ただ、お相手との今後の関係も大切にしたい、というお気持ちがあるのでしたら、松の内(1月7日まで、地域によっては15日まで)が明けてから、寒中見舞いでお返事をするのが丁寧な対応です。その際には、次のような内容を盛り込むと、気持ちが伝わりやすいでしょう。

- 素敵な年賀状をいただいたことへのお礼

- ご自身の近況や相手の健康を気遣う言葉

- 改めて、年賀状でのご挨拶を卒業した旨を、やわらかい表現で伝える

相手の方が、お知らせしたことをうっかり忘れていただけ、という場合も多いものです。お互いに気まずい思いをしないよう、あたたかい心遣いで対応できると素敵ですね。

5.2 Q. 喪中の年に年賀状じまいを伝えてもいい?

喪中というタイミングで年賀状じまいを伝えることに、ためらいを感じる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、喪中はがき(年賀欠礼状)で年賀状じまいを伝えることは、決してマナー違反ではありません。むしろ、年賀状のやり取りがある方々へ一斉にご挨拶状をお送りする機会ですので、お知らせ漏れがなく、自然に伝えられる良いタイミングともいえます。

喪中はがきで伝える場合は、本来の年賀欠礼のご挨拶に加えて、ひと言書き添える形が一般的です。

【文例】

「誠に勝手ながら これをもちまして皆様への年賀状によるご挨拶を控えさせていただきたく存じます」

「これを機に 年頭のご挨拶状は皆様にご遠慮させていただきたくお願い申し上げます」

このように一文を添えることで、翌年以降に年賀状をいただいて心苦しい思いをすることも、相手の方に気を遣わせてしまうことも防げます。故人を偲ぶ気持ちを大切にしながら、ご自身の今後の暮らし方についてもお伝えできる、理にかなった方法のひとつです。

5.3 Q. LINEやメールで年賀状じまいを伝えるのはあり?

手軽なLINEやメールで伝えられたら、とても便利ですよね。結論から言うと、お相手との関係性によります。普段からLINEやメールで頻繁にやり取りしている親しいご友人であれば、問題ないでしょう。かしこまらず、いつもの会話の延長で伝えられるのが良い点ですね。

一方で、会社の上司や恩師、ご年配の親戚の方など、礼儀を重んじるべきお相手には、やはりハガキで丁寧にお伝えするのが望ましいでしょう。デジタルでの連絡を「失礼だ」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。大切なのは、相手に不快な思いをさせない心遣い-mark>です。どなたに、どの方法で伝えるか、一度立ち止まって考えてみることをおすすめします。

| 伝える相手 | ハガキ(年賀状・寒中見舞いなど) | LINE・メール |

|---|---|---|

| 親しい友人・知人 | ◎ | ◎ |

| 会社の同僚(親しい間柄) | ◎ | ○ |

| 会社の上司・恩師 | ◎ | △ |

| 親戚(特に目上の方) | ◎ | △ |

※ ◎:最適 ○:許容範囲 △:避けた方が無難

もしLINEやメールで伝える場合でも、一斉送信ではなく個別にメッセージを送ったり、相手への感謝の気持ちを丁寧に綴ったりする配慮を忘れないようにしたいですね。

5.4 Q. 年賀状じまいをやめたくなったら再開できる?

もちろんです。年賀状じまいをやめて、また再開することは何の問題もありません。年賀状じまいは、法律で定められた手続きではありませんから、ご自身の気持ちや生活の変化に合わせて、いつでも見直すことができます。

例えば、「子育てが一段落して時間ができた」「新しい趣味を通じて、またご挨拶したくなった」など、心境の変化は誰にでもある自然なことです。大切なのは、ご自身の気持ちに正直でいること-mark>ではないでしょうか。

もし再開したくなった場合は、いきなり年賀状を送るのも良いですが、より丁寧にするなら、暑中見舞いやクリスマスカードなどで「来年からまた年賀状でのご挨拶をさせていただけたら嬉しいです」と、ひと言添えておくのもひとつの方法です。もちろん、年賀状に「ご無沙汰しております また皆様とのご縁を大切にしたく 年賀状を再開させていただきました」といったメッセージを添えてお送りしても、きっと喜んで受け取ってもらえますよ。

6. まとめ

年賀状じまいは、これまでの感謝を伝え、これからの人間関係をより心地よいものにするための前向きな選択です。大切なのは、相手への配慮を忘れず、丁寧な言葉で気持ちを伝えること。年代や相手に合わせた文例を参考に、自分らしい一言を添えれば、きっと温かい気持ちが伝わるはずです。年の瀬の習慣を一つ手放すことで、心が少し軽やかになるかもしれませんね。この記事が、あなたらしい暮らしへ踏み出す、ささやかな後押しとなれば幸いです。

コメント