一年で最も日が短い冬至には、なぜかぼちゃを食べ、ゆず湯に入るのでしょうか。その理由や意味を知ることで、日本の美しい季節のならわしを、より深く味わうことができます。冬の訪れを楽しみ、健やかに過ごすためのヒントがここにあります。

1. 2025年の冬至はいつ?冬の始まり立冬との関係

朝晩の空気に、ひんやりとした冬の気配が感じられる季節となりましたね。暦の上で冬が始まる「立冬」を過ぎると、次に気になってくるのが「冬至」ではないでしょうか。冬至は、本格的な冬の訪れを告げる大切な一日です。この章では、まず2025年の冬至がいつなのか、そして検索された「立冬」との関係について、わかりやすくお伝えしますね。

1.1 2025年の冬至の具体的な日付

さっそくですが、2025年の冬至は、12月22日(月)です。一年で最も夜が長く、昼が短い日。この日を境に、少しずつ太陽の力がよみがえり、日が長くなっていくと思うと、寒さの中にもあたたかな希望を感じられますね。

1.2 冬至の日付はどうやって決まるのか

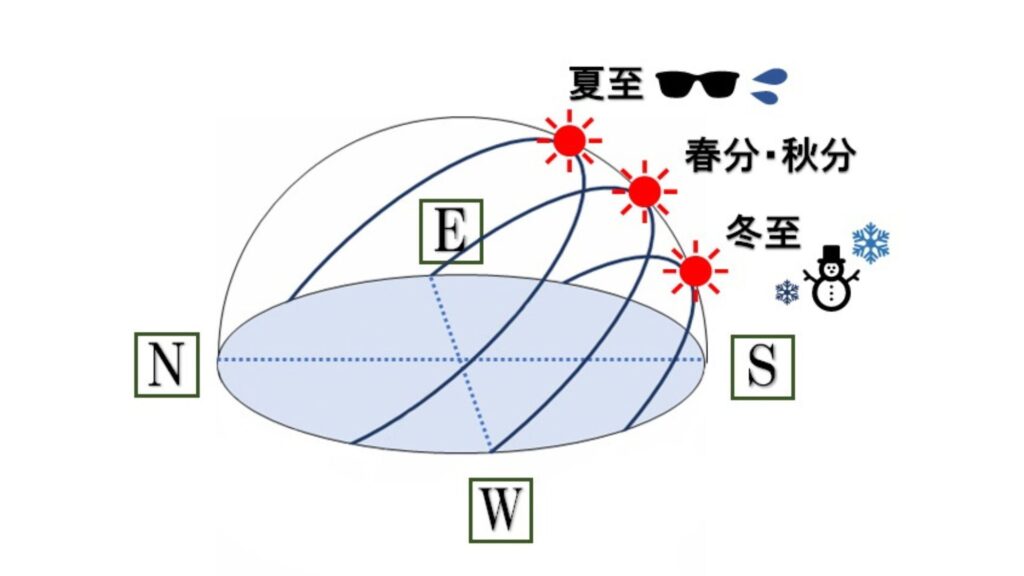

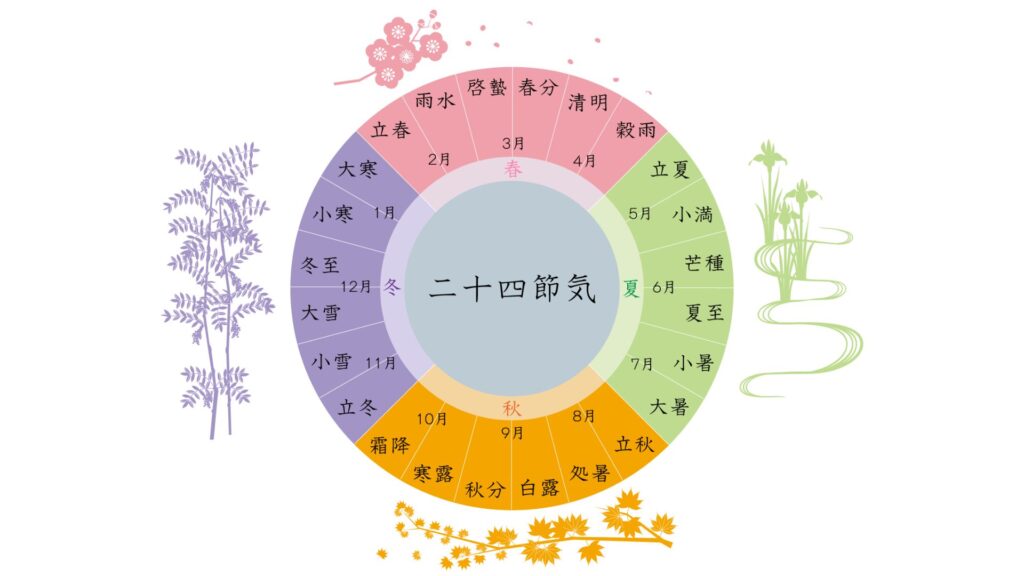

「冬至って、毎年同じ日じゃないの?」と不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。冬至や立冬といった「二十四節気(にじゅうしせっき)」の日付は、実は天文学に基づいて決められています。

地球が太陽の周りをまわる天球上の通り道を「黄道(こうどう)」といいますが、この黄道を24等分し、太陽がそれぞれの点を通過する瞬間の日付で決められます。そのため、毎年同じ日とは限らず、1日ほど前後することがあるのですよ。冬至は、太陽の黄経(天球上の太陽の位置)が270度に達する日と定められています。

1.3 ちなみに2025年の立冬はいつ?

そして、冬の始まりを告げる2025年の「立冬」は、11月7日(金)です。この日から暦の上では冬となり、次の節気である「小雪(しょうせつ)」、そして「大雪(たいせつ)」を経て、冬至へと向かっていきます。季節の節目となる「四立(しりゅう)」を一覧にまとめてみましたので、他の季節の始まりもぜひ参考にしてみてくださいね。

| 二十四節気 | 2025年の日付 | 季節の節目 |

|---|---|---|

| 立春(りっしゅん) | 2月4日(火) | 春の始まり |

| 立夏(りっか) | 5月5日(月) | 夏の始まり |

| 立秋(りっしゅう) | 8月7日(木) | 秋の始まり |

| 立冬(りっとう) | 11月7日(金) | 冬の始まり |

| 冬至(とうじ) | 12月22日(月) | 一年で最も昼が短い日 |

より詳しい日付については、国立天文台の暦要項でもご確認いただけます。

2. 冬至とはどんな日?その意味と由来

「冬至」と聞くと、かぼちゃを食べたり、ゆず湯に入ったりと、どこか懐かしく心温まる光景を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。冬至は、単に寒い冬の一日というだけではなく、古くから私たちの暮らしに深く根付いた、特別な意味を持つ大切な日なのです。ここでは、冬至がどのような日なのか、その意味や素敵な由来について、ゆっくりと紐解いていきましょう。

2.1 一年で最も昼の時間が短い日

冬至は、北半球において一年で最も太陽の位置が低くなり、夜が一番長く、昼が一番短くなる日です。天文学的には、太陽の力が最も弱まる日とされています。朝はなかなか明るくならず、夕暮れはあっという間に訪れるこの時期は、まさに冬の深まりを感じさせますね。

しかし、見方を変えれば、この日を境に少しずつ昼の時間が長くなっていくということ。つまり、冬至は一年で最も太陽の力が弱まる日であると同時に、この日を境に再び力がよみがえってくる「希望の始まり」の日でもあるのです。厳しい寒さの中に、春へ向かう小さな光が見える、そんな転換点となる一日です。

2.2 運気が上昇する「一陽来復」の日

冬至は、古くから「一陽来復(いちようらいふく)」の日として大切にされてきました。これは「陰が極まって陽に転じる」という考え方から来ています。最も昼が短い(=陰が極まる)冬至を境に、再び昼が長くなっていく(=陽が戻ってくる)ことから、冬至を境に運気が上昇に転じると考えられていたのです。

この「一陽来復」には、「冬が終わり春が来るように、よくないことの後には必ず良いことが巡ってくる」という前向きな願いが込められています。そのため、冬至はすべてのことが良い方向へ向かう始まりの日として、人々にとって大きな希望となっていました。この日にゆず湯に入ったり、かぼちゃを食べたりする風習も、こうした運を呼び込むための祈りが込められているのですよ。

2.3 二十四節気における冬至と立冬

冬至や立冬は、「二十四節気(にじゅうしせっき)」という季節の区分の一つです。二十四節気は、太陽の黄道上の位置によって一年を24等分し、それぞれに季節を表す名前を付けたもので、古くから農業の目安などに使われてきました。詳しくは国立天文台のウェブサイトでも解説されています。

冬至と立冬はどちらも冬の節気ですが、その意味合いは少し異なります。下の表で違いを見てみましょう。

| 節気 | 意味 | 時期の目安 |

|---|---|---|

| 立冬(りっとう) | 暦の上で冬が始まる日。冬の気配が感じられ始める頃。 | 11月7日頃 |

| 冬至(とうじ) | 一年で最も昼が短くなる日。本格的な冬の寒さの真っただ中。 | 12月22日頃 |

このように、立冬が「冬の始まり」を告げる日であるのに対し、冬至は「冬の折り返し地点」とも言える日です。立冬で冬の訪れを感じ、冬至で厳しい寒さを乗り越えながら、来る春に思いを馳せる。昔の人々は、このように季節の移ろいを繊細に感じ取り、日々の暮らしに取り入れていたのですね。

3. 冬至に行う日本の伝統的な風習

一年で最も夜が長い冬至の日には、昔から伝わる素敵な風習があります。寒い冬を元気に乗り越え、来る春に向けて運気を呼び込むための、先人たちの知恵と願いが込められた行事です。ここでは、代表的な冬至の風習とその意味を、一つひとつ丁寧にご紹介しますね。

3.1 冬至にかぼちゃを食べる理由

「冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかない」と、子どもの頃に教わった方も多いのではないでしょうか。この言い伝えには、ちゃんとした理由があるのですよ。

3.1.1 栄養をつけて風邪を予防する

かぼちゃは緑黄色野菜の代表格で、ビタミンA(β-カロテン)やビタミンC、ビタミンEなどが豊富に含まれています。これらの栄養素は、粘膜を丈夫にしたり、体の抵抗力を高めたりする働きが期待できます。

夏に収穫されるかぼちゃですが、丸ごとなら長期保存がきくため、野菜が少なくなる冬の時期に栄養を摂るための大切な食材でした。厳しい冬を元気に乗り切るための、昔の人の暮らしの知恵が詰まっているのですね。

3.1.2 「ん」がつく食べ物で運を呼び込む

冬至には、「ん」のつくものを食べると「運」が呼び込めるといわれています。かぼちゃは漢字で書くと「南瓜(なんきん)」。ちゃんと「ん」が2つもついています。

冬至は、太陽の力が最も弱まる日であると同時に、この日を境に再び力が強まっていく「一陽来復(いちようらいふく)」の日でもあります。運気が上昇に転じるこの日に、縁起の良い食べ物でさらに運を呼び込もうとしたのです。

3.2 ゆず湯に入る理由と効果

冬至といえば、湯船にゆずを浮かべた「ゆず湯」を思い浮かべる方も多いでしょう。爽やかな香りに包まれるゆず湯には、体を温めるだけでなく、厄払いの意味も込められています。

3.2.1 邪気を払う厄除けとして

ゆずの木は寿命が長く、病気に強いことから、古くから縁起の良い木とされてきました。その強い香りは邪気を払うと信じられており、身を清める禊(みそぎ)の意味合いがあったようです。

また、冬至(とうじ)と「湯治(とうじ)」をかけ、ゆず湯に入ることで融通(ゆうずう)が利く一年になりますように、という語呂合わせの願いも込められているといわれています。

3.2.2 血行促進とリラックス効果

ゆず湯には、科学的な効果も期待できます。ゆずの皮に含まれる精油成分には、血行を促進する働きがあり、体を芯から温めて湯冷めしにくくしてくれます。冷え性や肩こりの緩和にもつながりますね。

さらに、あの爽やかで豊かな香りは、心と体をリラックスさせてくれる効果も。一年の疲れを癒やし、新しい年に向けて心身を整えるのにぴったりの習慣です。

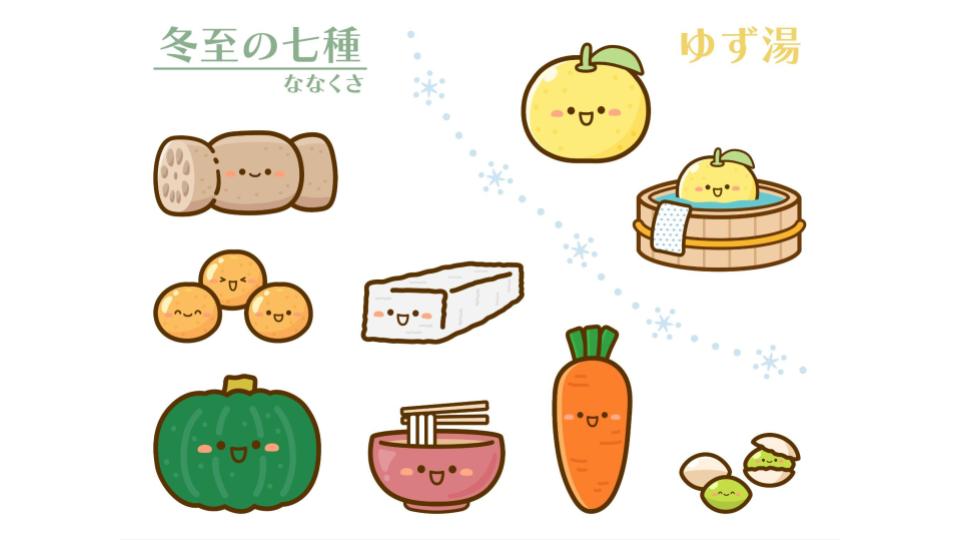

3.3 冬至の七種とは

冬至に食べると良いとされる、「ん」が2つ付く7つの食べ物を「冬至の七種(ななくさ)」と呼びます。運をたくさん呼び込む「運盛り」として、縁起を担いで食べられてきました。どのようなものがあるか、見てみましょう。

| 食べ物 | 読み方 | 縁起や特徴 |

|---|---|---|

| 南瓜 | なんきん | 陰(北)から陽(南)へ向かう縁起物。 |

| 蓮根 | れんこん | 穴が開いていて、将来の見通しが良くなる。 |

| 人参 | にんじん | 根菜なので体が温まり、栄養価も高い。 |

| 銀杏 | ぎんなん | 「銀」という字から金運上昇の願いも。 |

| 金柑 | きんかん | 「金」の字がつき、富をもたらすとされる。 |

| 寒天 | かんてん | 江戸時代の精進料理で使われた縁起物。 |

| 饂飩 | うんどん | うどんのこと。「運」に通じ、縁起が良い。 |

これら全てを一度に揃えるのは大変かもしれませんが、いくつか食卓に取り入れてみるだけで、季節の行事をより深く楽しめそうですね。(参考:農林水産省 うちの郷土料理)

4. 立冬と冬至の違いをわかりやすく解説

「立冬」と「冬至」、どちらも冬の訪れを感じさせる言葉ですが、その意味や時期にははっきりとした違いがあるのをご存知でしたか?カレンダーの上で目にする機会はあっても、意外と混同しやすいかもしれませんね。ここでは、二つの言葉の違いをわかりやすく紐解いていきましょう。

4.1 暦の上での意味の違い

立冬と冬至は、どちらも季節の移ろいを示す「二十四節気(にじゅうしせっき)」のなかの言葉です。しかし、暦の上での役割が異なります。

立冬は、その漢字が表すように「冬が立つ」つまり、暦の上で冬が始まる日とされています。秋が終わり、冬の気配が立ち始める頃。季節が次のステージへ進む、始まりの合図のような日ですね。

一方、冬至は一年で最も昼の時間が短く、夜が長くなる日です。太陽の力が一番弱まる日とされ、この日を境に再び日が長くなっていくことから、「冬の頂点」や「折り返し地点」と捉えられています。

4.2 時期と季節感の違い

意味が違うのですから、もちろん時期も異なります。それぞれの時期と、私たちが肌で感じる季節感の違いを見てみましょう。

立冬は、毎年11月7日頃です。この時期はまだ紅葉が美しく、日中はぽかぽかと暖かい日差しが感じられることも多いかもしれません。とはいえ、朝晩の空気はひんやりと澄み渡り、「そろそろ冬支度を始めようかしら」と感じさせてくれる、本格的な冬への助走期間といえるでしょう。

冬至は、毎年12月22日頃。北風が身にしみ、コートの襟を立てたくなるような、本格的な冬の真っただ中です。地域によっては雪景色が広がり、暖かなお部屋で過ごす時間がいっそう恋しくなる頃ですね。

4.3 代表的な風習や食べ物の違い

立冬と冬至では、暮らしに根付いた習わしにも違いがあります。特に冬至は、今も多くのご家庭で受け継がれている風習があるのが特徴です。違いがひと目でわかるように、表にまとめてみました。

| 項目 | 立冬(りっとう) | 冬至(とうじ) |

|---|---|---|

| 時期の目安 | 11月7日頃 | 12月22日頃 |

| 暦の上の意味 | 冬の始まり | 一年で最も昼が短い日 |

| 代表的な風習 | 特になし(こたつ開きなど) | ゆず湯に入る |

| 代表的な食べ物 | 特になし(地域により亥の子餅など) | かぼちゃ(南瓜)を食べる |

このように、立冬には全国的に広く知られた特定の行事食や風習はあまりありません。それに対して冬至には、「かぼちゃを食べて栄養をつけ、ゆず湯で体を温めて無病息災を願う」という、はっきりとした習わしが根付いています。

季節の節目である二十四節気について、より詳しく知りたい方は、国立天文台のウェブサイトも参考になりますよ。

国立天文台「二十四節気とは」

5. 子どもと一緒に楽しむ冬至の過ごし方

一年で最も昼が短くなる冬至の日は、お家でゆっくりと過ごすのにぴったりの一日です。せっかくなら、お子さんやお孫さんと一緒に、昔ながらの風習を楽しみながら季節の移ろいを感じてみませんか?心も体もぽかぽかになる、素敵な冬至の過ごし方をご紹介します。

5.1 かぼちゃを使った料理に挑戦

冬至といえば、やはり「かぼちゃ」ですね。夏に収穫されたかぼちゃは、貯蔵することで甘みが増し、栄養価も高まります。ビタミンやカロテンが豊富で、風邪を引きやすい冬の時期にぴったりの食材です。「栄養満点のかぼちゃを食べて、元気に冬を乗り越えようね」と、お子さんに優しく伝えてあげながら、一緒にお料理に挑戦してみてはいかがでしょうか。

まだ包丁が使えない小さなお子さんでも、かぼちゃの種をスプーンで取ったり、加熱して柔らかくなったかぼちゃを潰したり、丸めたりと、お手伝いできることはたくさんあります。粘土遊びのような感覚で、きっと夢中になってくれるはずですよ。

| 料理名 | 特徴 | 子どもとできること |

|---|---|---|

| かぼちゃのポタージュ | 甘くてクリーミーな味わいは、お子さんにも大人気。体を芯から温めてくれます。 | 柔らかく煮たかぼちゃを潰す、牛乳と混ぜる、仕上げにパセリを散らす。 |

| かぼちゃ団子(いとこ煮) | もちもちとした食感が楽しい郷土料理。小豆と一緒に煮れば、さらに栄養価がアップします。 | 潰したかぼちゃと白玉粉を混ぜる、生地をこねて丸める。 |

| かぼちゃの茶巾しぼり | 見た目も可愛らしく、おやつにぴったり。ラップを使えば手を汚さずに作れます。 | 潰したかぼちゃに砂糖やバターを混ぜる、ラップで包んでキュッと絞る。 |

5.2 ゆず湯で季節を感じる

お風呂にゆずを浮かべる「ゆず湯」も、冬至ならではの楽しみな風習です。お風呂のドアを開けた瞬間に広がる、ゆずの爽やかな香りは、心を落ち着かせてくれる特別なもの。血行を促進して体を温める効果も期待できるので、冷えやすいこの時期には嬉しいですね。

ゆずをそのまま浮かべるだけでも素敵ですが、お子さんと一緒に楽しむなら、いくつか工夫を凝らすのもおすすめです。ゆずの皮に爪楊枝で顔を描いてみたり、ガーゼの袋にゆずを入れて湯船に浮かべたり。袋に入れれば、果肉や種が散らばらず後片付けも簡単ですし、肌への刺激も和らぎます。

「ゆず湯に入ると一年中風邪を引かないんだって」そんな言い伝えを話しながら、親子で温かいお風呂に浸かる時間は、きっと忘れられない思い出になることでしょう。ただし、肌が敏感なお子さんや、追い焚き機能付きのお風呂の場合は注意が必要です。ゆずの成分がお肌に刺激を与えたり、給湯器の配管を傷めたりする可能性も考えられます。詳しくは、農林水産省のウェブサイトなども参考にしてみてくださいね。

(参考:aff(あふ)2021年12月号 ゆず湯でぽかぽか)

6. まとめ

2025年の冬至は12月21日。一年で最も太陽の力が弱まるこの日は、裏を返せば翌日から力が甦っていく「一陽来復」という喜ばしい日でもあります。かぼちゃを食べて栄養を蓄えたり、香りの良いゆず湯で体を温めたりする風習には、冬を健やかに乗り越えるための先人の知恵が詰まっていますね。暦の上での冬の始まりである立冬を経て迎える冬至。季節の移ろいを感じながら、心温まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

コメント