あらたまった席やお稽古事などで、ふと訪れる正座の機会。「足がしびれてしまうのでは…」と、ちょっぴり憂鬱になることはありませんか?ご安心ください。正座のしびれは血行不良や神経の圧迫が主な原因ですが、正しい座り方やほんの少しの工夫で和らげることができるのです。この記事では、その原因から具体的な対策、もしもの時の優しい対処法、便利な品々、そして知っておきたい座布団のマナーまでご紹介。長時間の正座も、きっと怖くなくなるはずですよ。

1. なぜ正座で足がしびれるの?その原因を解説

長時間正座をしていると、足がジンジンとしびれてしまい、立ち上がるのも一苦労…という経験は、多くの方がお持ちではないでしょうか。あの不快なしびれは、一体なぜ起こってしまうのでしょう。ここでは、正座で足がしびれる主な原因について、わかりやすくご説明しますね。

1.1 血行不良が引き起こす足のしびれ

正座をするときの姿勢を思い浮かべてみてください。膝を深く折り曲げ、お尻でかかとやふくらはぎを押さえるような形になりますね。このとき、実は足の血管が体重によって圧迫され、血の流れが悪くなってしまっているのです。

私たちの体のすみずみの細胞は、血液が運んでくれる酸素や栄養を受け取って活動しています。しかし、正座によって血管が圧迫されると、特に足先への血流が滞りがちになります。そうなると、細胞に必要な酸素や栄養が十分に行き渡らなくなり、同時に二酸化炭素や老廃物も排出されにくくなってしまいます。この状態が、足にジンジンとしたり、感覚が鈍くなったりする「しびれ」を引き起こす大きな原因の一つなのです。水道のホースを途中で踏みつけてしまうと、水の勢いが弱くなるのをイメージすると分かりやすいかもしれませんね。

1.2 神経の圧迫と正座のしびれの関係

もう一つの大切な原因は、神経が圧迫されることです。私たちの足には、脳からの「動きなさい」という指令を筋肉に伝えたり、足が何かに触れた感覚や温度などを脳に伝えたりするための、たくさんの神経が通っています。

正座の姿勢では、ご自身の体重によって、これらの神経が骨と硬い床との間などに挟まれて、圧迫されてしまうことがあります。特に、膝の外側を通っている「腓骨(ひこつ)神経」という神経や、足首や足の裏を通る神経などが影響を受けやすいと言われています。神経はとてもデリケートなので、圧迫されると電気信号の通りが悪くなり、情報伝達がスムーズに行えなくなってしまいます。その結果、「触っても感覚がよくわからない」「ピリピリ、チクチクとした痛みを感じる」「足に力が入らない」といった、しびれ特有の症状が現れてくるのです。

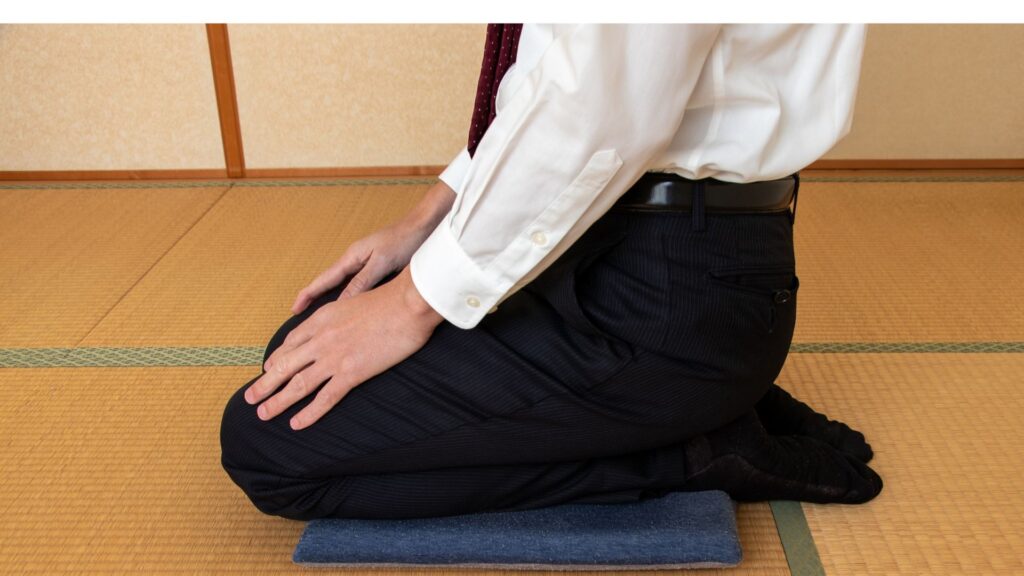

2. 正座でしびれないための基本的な座り方

長時間座っていても足がしびれにくい、そんな理想的な正座の仕方があるのをご存知でしたか?ここでは、どなたでもすぐに試せる、しびれにくい正座の基本的な座り方のコツを3つのポイントに分けてご紹介します。ちょっとした意識で、正座の時間がずっと快適になりますよ。

2.1 しびれない座り方の重心と体重のかけ方

正座で足がしびれる大きな原因の一つは、体重のかけ方にあります。特定の部分に体重が集中すると、血流が悪くなったり神経が圧迫されたりして、しびれやすくなってしまうのです。では、どのように体重をかければ良いのでしょうか。

まず大切なのは、体の重心を意識することです。おへその少し下、丹田(たんでん)あたりに重心を置くようなイメージで、背筋をすっと伸ばしましょう。頭のてっぺんから一本の糸で軽く吊り上げられているような感覚を持つと、自然と良い姿勢になります。この時、猫背になったり、逆に反り腰になったりしないよう注意が必要です。

そして、体重はお尻全体に均等にかかるように意識しましょう。かかとの上にまっすぐお尻を乗せるのが基本ですが、このとき、お尻の骨である坐骨(ざこつ)で座るような感覚を持つと、安定しやすくなります。足の甲やかかとだけに体重が集中しないように、お尻全体で体重を支えるのがコツです。

具体的には、以下の点に注意してみてください。

| ポイント | 意識すること |

|---|---|

| 重心の位置 | おへその下(丹田)を意識し、背筋を伸ばす |

| 体重のかけ方 | お尻全体に均等に。かかとや足の甲だけに集中させない |

| 姿勢 | 頭のてっぺんから吊られているイメージで、まっすぐに |

最初は少し難しく感じるかもしれませんが、慣れてくると無意識にできるようになります。正しい重心と体重のかけ方をマスターして、しびれ知らずの快適な正座を目指しましょう。

2.2 足の組み方と足首の角度でしびれ軽減

正座の際の足の組み方や足首の角度も、しびれにくさに大きく関わっています。ほんの少しの工夫で、足への負担をぐっと減らすことができるのですよ。

まず、足の組み方ですが、一般的には左右の足の親指を軽く重ねると良いとされています。このとき、どちらの親指を上にするかは、時々入れ替えると片方の足だけに負担がかかるのを防げます。また、親指を重ねずに、両足の親指の付け根同士を軽くつけるようにして揃える方法もあります。ご自身が楽だと感じる組み方を見つけてみてください。大切なのは、足の指にぎゅっと力を入れすぎないことです。リラックスさせましょう。

次に、足首の角度です。足の甲を床にべったりとつけ、足首をできるだけ伸ばすのが基本とされていますが、これが硬くて辛いという方もいらっしゃるでしょう。無理に伸ばそうとすると、足の甲やすねの血管や神経を圧迫し、かえってしびれの原因になることも。足首が硬い方は、無理のない範囲で、少し足首の角度を緩めても構いません。足の甲とすねが、できるだけ一直線に近くなるように意識しつつ、痛みを感じない楽な角度を見つけることが重要です。

以下の点に注意して、ご自身の足に合った組み方や角度を探ってみましょう。

- 左右の親指は軽く重ねるか、揃える(時々上下を入れ替える)

- 足の指に力を入れすぎず、リラックスさせる

- 足首は無理に伸ばしすぎず、痛みを感じない自然な角度を保つ

- 足の甲全体で体重を支えるイメージを持つ(一点に集中させない)

足の形や柔軟性には個人差がありますから、教科書通りでなくても大丈夫。ご自身にとって一番心地よい足の形を見つけることが、しびれを軽減する近道です。

2.3 膝の開き具合で変わる正座の安定感としびれにくさ

意外と見落としがちなのが、膝の開き具合です。実はこの膝の開き方一つで、正座の安定感や足への負担が変わり、しびれにくさにも影響してくるのです。

一般的に、女性の場合は膝と膝の間をこぶし一つ分くらい開けるのが目安とされています。男性の場合はもう少し広めに、こぶし二つ分程度が良いでしょう。ただし、これもあくまで目安です。ご自身の体格や骨格に合わせて、最も安定し、楽だと感じる幅を見つけることが大切です。

膝をぴったりとくっつけてしまうと、太ももの内側の筋肉が緊張しやすくなり、股関節周りの血行が悪くなることがあります。これがしびれにつながることも。逆に、膝を開きすぎると、姿勢が不安定になり、腰に余計な負担がかかってしまう可能性があります。

適度に膝を開くことで、お尻が安定し、体重が左右の足にバランス良く分散されます。これにより、片方の足だけに極端な圧力がかかるのを防ぎ、結果としてしびれにくくなるのです。また、膝に適度なゆとりを持たせることで、太ももやふくらはぎの筋肉の緊張も和らぎ、リラックスした状態で座ることができます。

正しい膝の開き具合を見つけるポイントは以下の通りです。

| ポイント | 目安 | 効果 |

|---|---|---|

| 膝の間のスペース | 女性はこぶし1つ分、男性はこぶし2つ分程度(個人差あり) | 太ももや股関節の緊張を和らげる |

| 安定感 | お尻がどっしりと安定する幅 | 体重が均等に分散されやすくなる |

| リラックス | 無理なく自然に開ける幅 | 筋肉の余計な緊張を防ぐ |

背筋を伸ばし、肩の力を抜いてリラックスした状態で、膝の開き具合を少しずつ調整してみてください。「ここが一番楽だな」と感じるポイントが、あなたにとって最適な膝の開き具合です。この心地よさが、長時間の正座を快適にする秘訣ですよ。

3. 正座のしびれを防ぐ事前の対策と習慣

法事やお稽古ごとなど、暮らしの中で意外と訪れる正座の機会。あのジンジンとした足のしびれは、できれば避けたいものですよね。でも、ご安心ください。正座をする前のちょっとした準備や、日頃の心がけで、つらいしびれを和らげることができるのですよ。ここでは、今日から気軽に始められる簡単な対策と、続けていきたい習慣をご紹介します。無理なく取り入れて、少しでも快適な正座の時間を過ごしましょう。

3.1 正座前にできる簡単なストレッチでしびれ予防

正座をする前には、足全体の血行を促し、筋肉や関節を優しくほぐすストレッチがとても効果的です。体が温まっている入浴後や、少し体を動かした後などに行うのもおすすめですよ。短時間でできるものばかりですので、ぜひ試してみてくださいね。

具体的には、次のようなストレッチはいかがでしょうか。

- 足首くるくる回し

椅子に座るか床に座った状態で、片方の足首をゆっくりと内側、外側にそれぞれ5~10回ほど回します。反対の足も同様に行いましょう。足首周りの血行を良くし、関節の動きを滑らかにします。 - ふくらはぎのびのびストレッチ

壁に両手をつき、片足を一歩後ろに引きます。後ろ足のかかとを床につけたまま、膝をゆっくりと曲げずにふくらはぎが心地よく伸びるのを感じましょう。第二の心臓とも呼ばれるふくらはぎを刺激し、血流改善に繋がります。左右それぞれ20~30秒ほどキープします。 - 太ももじんわり伸ばし

立った状態で、片方の足の甲を手で持ち、かかとをお尻に近づけるようにして太ももの前側を伸ばします。バランスが取りにくい場合は、壁や椅子に手をついて支えにしてくださいね。太ももの大きな筋肉をほぐし、圧迫によるしびれを軽減します。左右それぞれ20~30秒ほど行いましょう。

これらのストレッチは、正座によって特に圧迫されやすい足首、ふくらはぎ、太ももの血行を促進し、筋肉の緊張を和らげるのに役立ちます。大切なのは、決して無理をせず、痛気持ちいいと感じる範囲でゆっくりと行うことです…あら、失礼いたしました。ゆっくりと行うことがポイントです。

3.2 こまめな体重移動で足のしびれを防ぐ

正座をしている最中でも、ほんの少しだけ体重のかけ方を変えることで、しびれの予防に繋がることがありますの。長時間同じ姿勢を続けていると、どうしても体重が一箇所に集中してしまい、その部分の血管が圧迫されて血行が悪くなってしまうのです。これが、しびれの大きな原因となります。

では、どのように体重を移動させれば良いのでしょう?例えば、お尻をほんの少しだけ左右にずらしてみたり、片方のお尻を意識してわずかに浮かせて体重をもう片方に移すだけでも効果が期待できます。周りの方に気づかれない程度に、そっと行ってみるのがコツですよ。

5分から10分に一度くらいを目安に、意識して体重をかける位置を微妙に変えてみるのがおすすめです。また、足の指を見えないように少しだけ動かしてみるのも、足先の血行を促すのに役立ちます。こうした小さな工夫が、長時間の正座を乗り切るための助けになるはずです。

3.3 日頃から足首を柔軟にしてしびれない体へ

足首の柔軟性は、実は正座のしびれにくさと深く関わっています。足首が硬いと、正座をしたときに足の甲が十分に床につかず、不自然な角度で体重がかかりやすくなります。その結果、血管や神経がより強く圧迫され、しびれが起こりやすくなってしまうのです。

ですから、日頃の生活の中で、足首を柔らかく保つための簡単な習慣を取り入れてみませんか。特別な時間を取る必要はありません。テレビを見ながら、あるいは家事の合間にもできることばかりです。

- 足首パタパタ運動

椅子に座っているときなどに、つま先を上げたり下げたり、足首を内側や外側に倒したりする動きを意識して行いましょう。足首周りの筋肉を動かし、柔軟性を高めます。 - 階段や段差でちょこっとアキレス腱伸ばし

階段やちょっとした段差を利用して、つま先だけを乗せ、かかとをゆっくりと上げ下げします。アキレス腱やふくらはぎの柔軟性アップに効果的です。手すりなどにつかまって安全に行ってくださいね。 - お風呂で足首マッサージ

体が温まっている入浴時に、足首を優しく掴んで回したり、足の指を一本一本丁寧に反らせたり曲げたりするのも良いでしょう。血行が良くなっている状態でのマッサージは、より効果的に柔軟性を高めてくれます。

毎日少しずつでも続けることで、足首が徐々に柔らかくなり、正座の際の負担が軽減され、しびれにくい体へと変化していくことが期待できます。焦らず、ご自身のペースで、楽しみながら取り組んでみてくださいね。きっと、その変化を感じられる日が来るはずです。

4. もし正座で足がしびれてしまったら?即効性のある対処法

長時間正座をしていると、どうしても足がしびれてしまうことがありますよね。そんな時、慌てずに対処することで、しびれを和らげることができます。ここでは、いざという時に役立つ即効性のある対処法をいくつかご紹介しますね。

4.1 しびれた足をゆっくりと伸ばす正しい方法

足がじんじんとしびれてきたら、まずは慌てずに、ゆっくりと体勢を変えることが大切です。急に立ち上がろうとすると、感覚が鈍っているためふらついたり、転倒してしまったりする危険があります。安全な場所で、次のような手順で足を伸ばしてみてくださいね。

- まずは膝立ちになり、片足ずつゆっくりと前に出しましょう。

- 前に出した足のかかとを床につけ、つま先をゆっくりと自分の方へ引き寄せるようにして、ふくらはぎを伸ばします。このとき、膝は軽く曲げたままでも大丈夫ですよ。

- 次に、足の甲を床につけるようにして、足首の前面を優しく伸ばします。

- 反対側の足も同様に行いましょう。無理のない範囲で、じんわりと伸ばすのがコツです。決して反動をつけたり、強く引っ張ったりしないように気をつけてくださいね。

足を伸ばす際は、呼吸を止めずにゆっくりと行うと、より効果的に筋肉がほぐれ、血行が促進されますよ。

4.2 足先を動かして血行を促ししびれを改善

しびれを感じ始めた初期の段階や、足を伸ばすのが難しい状況では、足先をこまめに動かすだけでも効果があります。足の指をぎゅっと握ったり開いたりする「グーパー運動」や、足首をゆっくりと内外に回したり、上下に動かしたりする運動は、滞っていた血の巡りを促し、しびれの改善を助けてくれます。

これらの動きは、座ったままでも簡単にできるので、法事やお茶席など、すぐに体勢を変えられない場面でも試しやすいですね。周りの方に気づかれないように、そっと行うこともできますよ。足先だけでなく、ふくらはぎを軽くさすったり、優しく揉んだりするのも血行促進に繋がります。

4.3 強いしびれを感じた時の注意点とケア

もし、しびれが非常に強い場合や、なかなか感覚が戻らない時は、無理に動かしたり、自己判断でマッサージをしすぎたりしないように注意が必要です。特に、立ち上がる際には壁や椅子など、何か支えになるものを利用して、転倒しないように細心の注意を払いましょう。

強いしびれを感じた場合の注意点とケアについて、以下にまとめましたので参考にしてくださいね。

| 状況 | 注意点とケア |

|---|---|

| 強いしびれで感覚が鈍い時 | 急に立ち上がらないこと。転倒の危険があります。壁や安定したものに手をついて、ゆっくりと行動しましょう。まずは座ったまま、または四つん這いのような安定した姿勢で様子を見てください。 |

| しびれがなかなか引かない時 | 無理に動かさず、楽な体勢でしばらく安静にしましょう。温かいタオルなどで軽く温めると、血行が促進されて和らぐこともあります。ただし、感覚が鈍い場合はやけどに注意してください。足の指をゆっくりと曲げ伸ばしする程度に留めましょう。 |

| しびれが長時間続く、または他の症状がある時 | 自己判断せずに医療機関を受診しましょう。例えば、片足だけにしびれが頻繁に起こる、腰痛や足の痛みを伴う、しびれが数時間以上続くなどの場合は、整形外科などで相談することをおすすめします。まれに、腰椎椎間板ヘルニアや糖尿病性神経障害など、他の病気が原因である可能性も考えられます。 |

しびれは一時的なものがほとんどですが、「いつもと違うな」と感じたら、早めに専門医に相談することが大切ですよ。ご自身の体をいたわりながら、上手に対処していきましょうね。

5. 正座のしびれ対策に役立つ便利アイテム

長時間の正座は、足のしびれとの戦いでもありますよね。でも、ご安心ください。最近では、正座のつらさを和らげてくれる便利なアイテムがたくさん登場しているのですよ。ここでは、あなたにぴったりのアイテムを見つけるお手伝いをさせていただきます。かしこまった席でも目立たず、さりげなく使えるものもありますから、ぜひ参考にしてみてくださいね。

5.1 正座用座布団の効果的な使い方としびれ防止

「たかが座布団」と思われるかもしれませんが、正座用に考えられた座布団は、私たちの強い味方です。普通の座布団との違いは、体重をうまく分散させ、足への負担を軽減してくれる工夫が凝らされている点にあります。お尻を点で支えるのではなく、面で支えることで、血行が悪くなりにくく、しびれを予防する効果が期待できるのです。

効果的な使い方としては、座布団の中央に深く腰掛け、お尻全体を座布団に預けるように座ることです。素材や厚みによっても座り心地やしびれにくさが変わってきますので、選ぶ際のポイントをまとめてみました。

| 選び方のポイント | 特徴とアドバイス |

|---|---|

| 素材 | 体圧分散性に優れたウレタンフォームや、通気性の良い蕎麦殻などが人気です。ご自身の好みや体質に合わせて選ぶと良いでしょう。 |

| 厚み | 適度な厚みがあり、底つき感のないものがおすすめです。沈み込みすぎず、かつ硬すぎないものが、長時間座っていても疲れにくいでしょう。一般的には5cm~10cm程度の厚みが目安とされています。 |

| サイズ | お尻がすっぽりと収まり、安定して座れるサイズを選びましょう。小さすぎると不安定になり、大きすぎても扱いづらいことがあります。 |

| 硬さ | ある程度の硬さがあり、体重をしっかりと支えてくれるものが理想的です。柔らかすぎると体が沈み込み、かえって足に負担がかかることもあります。 |

ご自宅用にはもちろん、お稽古事などで長時間正座をする際には、マイ座布団を持参するのも良いかもしれませんね。最近では、おしゃれなデザインのものも増えていますよ。

5.2 携帯用正座椅子で外出先でもしびれない工夫

法事や集会、お茶やお花のお稽古など、外出先で正座をしなければならない場面は意外と多いものです。そんな時に心強いのが、携帯用の正座椅子です。小さく折りたたんでバッグに忍ばせておけるので、持ち運びにも便利。「これがあれば大丈夫」という安心感が、心のゆとりにも繋がるのではないでしょうか。

携帯用正座椅子には、様々なタイプがあります。

- 折りたたみ式: コンパクトに収納でき、広げるとしっかりとした椅子になるタイプです。安定感を重視する方におすすめです。

- 組み立て式: パーツを組み合わせて使うタイプで、より軽量でスリムなものが多いです。持ち運びやすさを優先する方に適しています。

- クッション一体型: 座面がクッションになっているものや、お尻の下に敷くだけのシンプルな形状のものもあります。手軽さを求める方に良いでしょう。

選ぶ際には、軽さ、収納時のコンパクトさ、組み立てやすさ、そして座った時の安定感などをチェックしましょう。また、フォーマルな場でも目立ちにくい、落ち着いた色やデザインのものを選ぶと、周囲を気にせず使えますね。例えば、「AKAISHI 正座椅子」のような製品は、コンパクトで目立ちにくく、多くの方に支持されています。

5.3 しびれ対策用サポーターやクッションの選び方

正座椅子ほど大げさではなく、もっと手軽にしびれ対策をしたいという方には、サポーターや小型のクッションもおすすめです。これらは、足首や膝への負担を部分的に軽減したり、血行をサポートしたりすることを目的としています。

サポーターには、足首を固定して安定させるものや、ふくらはぎを適度に圧迫して血行を促すタイプなどがあります。ご自身のしびれやすい箇所や、どのようなサポートを求めるかによって選ぶと良いでしょう。素材も、通気性の良いものや肌触りの優しいものを選ぶと、長時間つけていても快適です。

小型のクッションは、お尻の下に敷いたり、膝の間に挟んだりして使います。体重のかかり方を微妙に変えることで、一点に集中しがちな圧力を分散させる効果が期待できます。特に、膝に痛みを感じやすい方には、膝下に敷くタイプのクッションが役立つかもしれません。様々な形状や素材のものがありますので、用途や好みに合わせて、いろいろ試してみてはいかがでしょうか。例えば、円座クッションのような形状のものは、お尻への圧迫を和らげるのに役立ちます。

これらのアイテムは、あくまで補助的なものです。ご自身の体の状態に合わせて、無理なく使えるものを選び、正座の時間を少しでも快適に過ごせるように工夫してみてくださいね。

6. 意外と知らない?正座と座布団の正しいマナー

あらたまった席やお呼ばれの場で和室に通されたとき、座布団の扱いに戸惑った経験はありませんか?正座のしびれ対策も大切ですが、美しい所作は心遣いの表れ。ここでは、知っているようで意外と知らない、正座と座布団の正しいマナーについて、わかりやすくお伝えしますね。相手に敬意を払い、心地よい時間を作るための大切なポイントを押さえておきましょう。

6.1 訪問先での座布団の正しい座り方と降り方

お部屋に通され、「どうぞ」と座布団を勧められたら、まずは感謝の気持ちを伝えましょう。そして、座布団に座る際には、いくつかの心得があります。座布団は、お客様をおもてなしするための大切な道具ですから、丁寧に扱うことが基本です。

座布団に座る際の手順は以下の通りです。

- 座布団の下座側に座り、手をついて一礼します。いきなり座布団の上に座るのは避けましょう。

- 勧められたら、まず座布団の正面(または下座側)にきちんと座り、挨拶をします。

- 座布団に上がる際は、両手をついて膝からにじるようにして中央へと進みます。このとき、足で座布団を踏みつけないように注意が必要です。これを「膝行(しっこう)」と言います。

- 座布団の中央に座ったら、背筋を伸ばし、落ち着いた姿勢を保ちましょう。

座布団から降りる際も、同様に丁寧な所作を心がけます。

- 立ち上がる前に、まず座布団の脇(下座側)に膝をついて一度座り直します。

- 座布団から完全に降りてから、改めて挨拶をし、立ち上がります。これも「膝退(しったい)」と言います。

- 座布団を足で踏んだり、乱暴に扱ったりしないように気をつけましょう。

これらの動作は、相手への敬意を示す大切なマナーです。特に座布団を踏む行為は大変失礼にあたるとされていますので、十分に注意してくださいね。

6.2 座布団を勧められた際のスマートな対応

訪問先で座布団を勧められたら、「ありがとうございます。失礼いたします」と感謝の言葉を述べてから座るのが基本です。遠慮しすぎるのもかえって相手に気を遣わせてしまうことがありますが、状況によっては「すぐに失礼いたしますので、このままで結構です」と丁寧に辞退することもマナー違反ではありません。その場の雰囲気や相手との関係性を考慮して、柔軟に対応しましょう。

もし座布団の位置が少しずれていたり、向きが気になったりしても、勝手に大きく動かしたり、裏返したりするのは控えましょう。座布団は、おもてなしの心で用意されたものです。どうしても気になる場合は、一言「少しだけ失礼いたします」と断ってから、最小限の動きで直す程度に留めるのが賢明です。

また、座布団の縫い目がない輪になっている方が正面(前)とされています。もし逆に置かれていたとしても、それを指摘したり、自分で直したりするのは、かえって相手に恥をかかせてしまう可能性があるので注意が必要です。出された状態のまま、感謝して使わせていただくのが美しい心遣いと言えるでしょう。

6.3 弔事における座布団の扱いと注意点

お葬式や法事など、弔事の席では座布団の扱いが通常とは異なる場合がありますので、特に注意が必要です。弔事の場では、基本的に座布団は勧められない限り使用しないのが一般的です。和室であっても、座布団が用意されていないこともあります。

もし座布団が用意されていて、勧められた場合には、感謝して使わせていただきましょう。その際の座り方や降り方は、前述の基本的なマナーに準じます。

弔事における座布団の注意点をいくつかまとめました。

| 注意点 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 僧侶用の座布団 | お坊さん(僧侶)が使用する特別な座布団(導師布団など)には、絶対に座ってはいけません。これは非常に重要なマナーですので、間違えないようにしましょう。 |

| 座布団の色や柄 | 弔事では、派手な色や柄の座布団は避けられる傾向にあります。通常、紫や紺、グレー、茶色などの落ち着いた色のものが用いられます。ただし、これは用意する側の配慮であり、招かれた側が色柄を選ぶことはありません。 |

| 自宅での弔問 | ご自宅へ弔問に伺った際、座布団を勧められた場合は、ありがたくお借りしましょう。ただし、故人に近い方や年長者が上座になるよう配慮し、自分は下座に着座するのがマナーです。 |

| お寺での法要 | お寺での法要の場合、座布団の扱いはそのお寺の慣習や僧侶の指示に従います。勝手な判断で座布団を使用したり移動したりしないようにしましょう。 |

弔事の席では、故人を偲び、厳粛な気持ちで参列することが何よりも大切です。周囲の状況をよく見て、慎み深い行動を心がけるようにしましょう。もし不明な点があれば、年長者や世話役の方にそっと尋ねるのが良いでしょう。

このように、座布団一つとっても、そこには相手を敬う日本の美しい文化が息づいています。正しいマナーを身につけて、どんな場面でも心穏やかに、そして相手に失礼なく振る舞えるようになりたいものですね。

7. 長時間でも大丈夫!しびれないための心構えと工夫

長時間の正座は、どなたにとっても少し気が重いものかもしれませんね。「また足がしびれてしまうかしら…」と不安に思うお気持ち、よくわかります。でも、ちょっとした心構えと工夫で、その心配はずいぶんと軽くなるのですよ。ここでは、長時間の正座も心穏やかに、そしてできるだけ快適に過ごすためのヒントをお届けします。

7.1 少しずつ慣らして正座のしびれを克服

「習うより慣れよ」という言葉があるように、正座も少しずつ体を慣らしていくことが、しびれにくくするための大切な一歩です。いきなり長時間座ろうとせず、無理のない範囲で正座に親しむ時間を作ってみましょう。

例えば、最初は5分程度の短い時間から始めてみてください。テレビを見ている間や、ちょっとした書き物をする時など、日常生活の中で気軽に取り入れられる場面で試してみるのがおすすめです。その際、これまでご紹介した正しい座り方を意識すると、より効果的ですよ。

大切なのは、「今日は昨日より少し長く座れたわ」という小さな進歩を楽しむ気持ちです。焦らず、ご自身のペースで続けていくうちに、体が自然と正座に慣れていくのを感じられるはずです。もし途中でしびれを感じそうになったら、無理せず体勢を変えてくださいね。続けるうちに、きっと「あれ?今日はいつもより平気かも」と思える日がやってきますよ。

7.2 休憩を上手に挟んで長時間の正座をしびれずに乗り切る

どんなに正座に慣れている方でも、ずっと同じ姿勢でいれば足は疲れてしまいます。特に法事やお茶席など、長時間にわたることが予想される場合は、上手に休憩を挟むことが、しびれを防ぎ、最後まで気持ちよく過ごすための重要なポイントになります。

「途中で体勢を変えるのは失礼にあたるのでは…」とご心配されるかもしれませんが、無理をしてつらい表情でいるよりも、適切に休憩を取り、落ち着いてその場に臨む方がずっとスマートです。では、どのように休憩を挟むのが良いのでしょうか。

まず、足に軽い違和感やしびれの兆候を感じ始めたら、それが休憩のサインと捉えましょう。我慢しすぎず、早めに対処することが大切です。具体的には、以下のような方法があります。

- そっとお尻を浮かせ、左右の足にかかる体重を微妙に移動させる。

- 片方の足を少しだけ前にずらし、足首の角度を変えてみる。

- 周りの方に気づかれない程度に、そっと膝を少しだけ開いたり閉じたりする。

- もし許される状況であれば、目立たないように一時的に片足を軽く横に崩す(立て膝に近い形や、あぐらに近い形など)。

改まった席では、タイミングを見計らうことも大切ですね。例えば、お話の区切りや、他の方が少し動かれた時など、自然な流れで体勢を整えられると良いでしょう。どうしてもつらい場合は、状況に応じて「恐れ入りますが、少し足を崩させていただきます」と小さくお声がけするのも一つの方法です。大切なのは、無理なく、そして周囲への配慮も忘れずに、ご自身にとって楽な方法を見つけることです。小さな工夫を重ねることで、長時間の正座もきっと乗り切れますよ。

8. まとめ

正座での足のしびれ、多くの方が一度は経験するお悩みですよね。主な原因は血行不良や神経の圧迫ですが、座り方の重心や足の組み方、事前のストレッチといったちょっとした工夫で、ずいぶんと和らげることができるのです。もしもの時の対処法や、正座用の座布団などの便利アイテムも上手に活用したいもの。この記事でご紹介した様々なコツを参考に、これからの正座の時間を、少しでも心地よく、そして健やかにお過ごしいただけたら嬉しいです。