壊れてしまった傘、何ゴミに出せば良いか分からず、玄関の隅に置いたままになっていませんか。傘の捨て方は自治体のルールによって異なりますが、基本的には「分解して家庭ゴミ」か「そのまま粗大ゴミ」として処分します。この記事では、簡単な傘の分解手順から、手間をかけずに捨てる方法、さらには寄付という選択肢まで、分かりやすく解説します。ご自身に合った方法で正しく処分して、玄関周りをすっきりと整え、気持ちのよい毎日を送りましょう。

1. 傘の捨て方は自治体によってルールが異なる

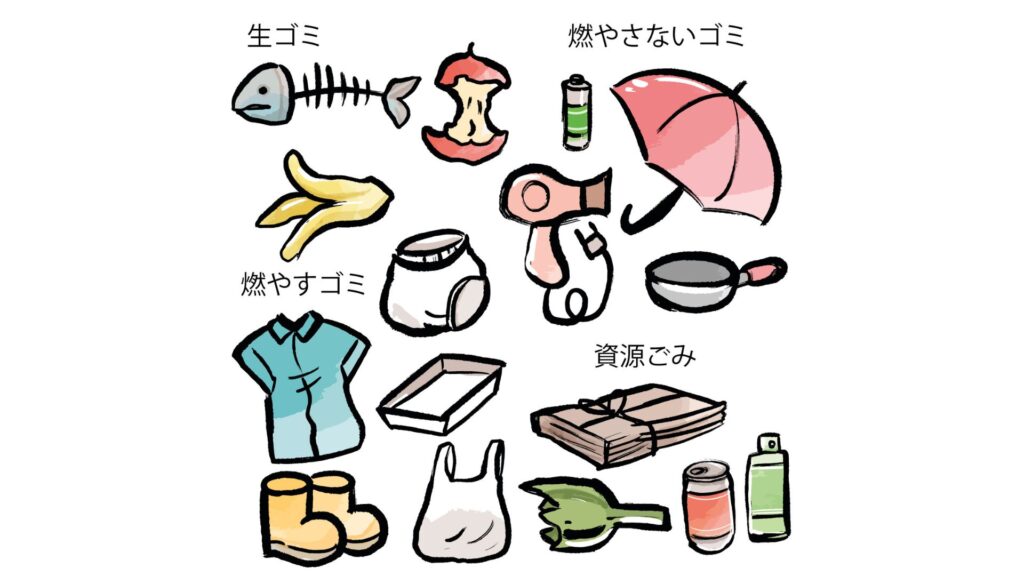

布やビニール、金属の骨組み、プラスチックの持ち手など、さまざまな素材でできている傘は、捨て方に迷いやすいものの一つですよね。

実は、傘の捨て方のルールは、全国一律ではなく、お住まいの市区町村によって大きく異なります。「お隣の市ではこうだったのに…」ということがよくあるため、ご自身の地域のルールをきちんと確認することが、何よりも大切になります。

1.1 まずはお住まいの地域の分別ルールを確認

傘を捨てる前に、まずはお住まいの自治体のゴミ分別ルールを確認しましょう。確認方法はいくつかあり、ご自身に合ったやりやすい方法で調べてみてくださいね。

- 自治体のホームページで確認する

「〇〇市(お住まいの地域名) ゴミ 分別」や「〇〇市 傘 捨て方」といった言葉で検索すると、詳しいページが見つかります。品目ごとに検索できる機能があるホームページも多く、手軽で確実な方法です。 - ゴミ分別アプリを利用する

最近では、多くの自治体がゴミ出しに便利なスマートフォンアプリを提供しています。ゴミ出しの日を知らせてくれるだけでなく、品目ごとの分別方法を手軽に調べられてとても便利ですよ。 - パンフレットや収集カレンダーを見る

ご家庭に配布されているゴミの分別ガイドブックや収集カレンダーにも、詳しい分別方法が載っています。お手元にあれば、確認してみましょう。 - 役所の担当窓口に電話で問い合わせる

インターネットでの確認が難しい場合は、市役所や区役所の清掃担当部署に電話で直接問い合わせるのが確実です。

これらの方法で、お住まいの地域では傘が何ゴミに分類されるのか、分解する必要があるのかどうかを、きちんと確かめてから捨てるようにしましょう。

1.2 主な分別方法は「不燃ゴミ」か「粗大ゴミ」

自治体によってルールはさまざまですが、傘の分別方法は、主に「不燃ゴミ」か「粗大ゴミ」のどちらかに分けられることがほとんどです。どちらに分類されるかは、傘の「大きさ」が基準になることが多いようです。

多くの自治体では、一辺の長さが30cmや50cmを超えるものを「粗大ゴミ」と定めています。一般的な長い傘は、この基準を超えるため粗大ゴミに、一方で折りたたみ傘は不燃ゴミに分類される、といったケースが多く見られます。

ただし、これも自治体によって本当にさまざま。分解すれば不燃ゴミとして出せる場合もあれば、傘は大きさにかかわらず一律で粗大ゴミとしている地域もあります。

ご自身の思い込みで捨ててしまうと、収集されずに残されてしまう可能性もありますので、必ず一度、お住まいの地域のルールを確認する習慣をつけたいですね。

2. 基本的な傘の捨て方|分解して家庭ゴミに出す方法

壊れてしまった傘、どう処分したらいいか迷いますよね。実は、多くの自治体では傘を分解することで、普段の家庭ゴミとして出すことができるんです。少しだけ手間はかかりますが、特別料金もかからず、ご自身のタイミングで捨てられるのが嬉しいポイント。お家の玄関で眠っている不要な傘を片付けて、すっきりとした暮らしの一歩を踏み出してみませんか?ここからは、誰でも簡単にできる傘の分解方法を丁寧にご紹介します。

2.1 傘の分解に必要な道具

傘の分解を始める前に、いくつか道具を準備しておくと作業がスムーズに進みます。ご家庭にあるもので十分そろいますよ。

- 軍手:なによりもまず、安全のために。手を守るために必ず用意しましょう。

- ハサミやカッター:傘の布やビニール部分を切り離すために使います。

- ペンチやニッパー:骨の先端についている小さな部品を外したり、固い部分を扱ったりする際に役立ちます。

これらの道具があれば、ほとんどの傘は分解できます。さっそく、手順を見ていきましょう。

2.2 傘の分解手順を3ステップで解説

「分解なんて難しそう…」と感じるかもしれませんが、ご安心ください。手順に沿って進めれば、意外なほど簡単にできますよ。焦らず、ゆっくりと作業してくださいね。

2.2.1 ステップ1 布やビニール部分を骨から外す

まずは、傘の大部分を占める布やビニール部分を取り外す作業から始めます。

- 傘を広げ、骨の先端にあるキャップ状の部品(露先:つゆさき)をペンチなどで一つずつ外していきます。手で簡単に取れるものもありますよ。

- 次に、傘のてっぺんにある部品(石突:いしづき)を回して外します。固い場合はペンチを使いましょう。

- 露先と石突が外れたら、骨に沿ってハサミで布やビニールを切り開いていきます。これで、布と骨組みをきれいに分けることができます。

2.2.2 ステップ2 持ち手と骨組みを分ける

次に、持ち手(ハンドル)部分を骨組みから取り外します。持ち手はプラスチックや木、ビニールなど、さまざまな素材でできています。

多くの場合、接着剤で固定されているだけなので、持ち手をしっかりと握り、左右にねじるようにしながら引っ張ると外れることがあります。もし固くて外れない場合は、無理に力を入れると危険ですので、そのままの状態で自治体のルールを確認しましょう。自治体によっては、持ち手が付いたままでも「金属ゴミ」や「不燃ゴミ」として回収してくれる場合があります。

2.2.3 ステップ3 各パーツを分別する

お疲れ様です。ここまでくれば、あと一息です。分解したパーツを、それぞれの素材ごとに分けていきましょう。

- 布やビニールの部分

- 金属製の骨組み

- プラスチックや木の持ち手、石突、露先など

素材ごとにきちんと分けることで、正しいゴミの日に出すことができます。次の項目で、それぞれの分別方法を詳しく見ていきましょう。

2.3 分解したパーツごとのゴミ分別一覧

分解した傘のパーツは、素材によって分別方法が異なります。下の表は一般的な分け方の一例です。一番大切なのは、お住まいの自治体のルールを確認することですので、あくまで参考としてご覧くださいね。

| パーツの名称 | 主な素材 | 一般的な分別区分 |

|---|---|---|

| 傘の布地・ビニール | ポリエステル、ポリエチレンなど | 燃えるゴミ |

| 骨組み(親骨、受骨、中棒) | 金属(スチール、アルミ)、グラスファイバーなど | 金属ゴミ、不燃ゴミ |

| 持ち手(ハンドル) | プラスチック、木、ビニールなど | プラスチックゴミ、燃えるゴミ、不燃ゴミなど素材による |

| 石突(いしづき)、露先(つゆさき) | プラスチック、金属 | プラスチックゴミ、不燃ゴミなど素材による |

このように、分解すればほとんどが家庭ゴミとして処分できます。自治体のホームページやゴミ分別のパンフレットなどで、ご自身の地域のルールを一度確認してから、正しくゴミ出しをしてくださいね。

3. 手間をかけずに傘を捨てる方法|粗大ゴミとして出す

傘の骨を一本一本分解するのは、時間もかかるし少し力もいるので、大変に感じてしまうこともありますよね。そんなときは、傘を分解せずにそのままの形で捨てられる「粗大ゴミ」として出す方法がおすすめです。手続きは必要ですが、一度覚えてしまえばとても簡単ですよ。

ただし、自治体によっては「傘は〇本までなら束ねて不燃ゴミ」といった独自のルールを設けている場合もあります。粗大ゴミとして出す前に、一度お住まいの自治体のホームページなどで確認してみると、より安心ですね。

3.1 粗大ゴミの申し込み手順

粗大ゴミとして傘を捨てる場合、事前の申し込みが必要です。ここでは、一般的な申し込みの流れを4つのステップでご紹介します。まるでチケットを予約するように、簡単な手続きで済みますよ。

- 粗大ごみ受付センターに申し込む

まずはお住まいの地域の「粗大ごみ受付センター」に、電話かインターネットで連絡します。収集日や料金、受付番号などを教えてもらえますので、メモの準備をしておくとスムーズです。 - 手数料納付券(処理券シール)を購入する

次に、案内された料金分の「有料粗大ごみ処理券」や「手数料納付券」と呼ばれるシールを購入します。これは、お近くのコンビニエンスストアやスーパー、郵便局などで取り扱っていることがほとんどです。 - 処理券シールを傘に貼り付ける

購入したシールに、名前や受付番号などの必要事項を記入します。そして、収集する方が見つけやすいように、傘の持ち手や布部分など、分かりやすい場所に剥がれないようにしっかりと貼り付けましょう。 - 指定された日の朝に、指定の場所へ出す

予約した収集日の朝、指定された場所(多くは自宅の玄関先や集合住宅の指定集積所など)に傘を出します。収集時間は朝早いことが多いので、前日の夜や当日の朝の決められた時間までに出すのを忘れないようにしましょう。

3.2 粗大ゴミとして捨てる場合の料金の目安

「粗大ゴミって、なんだか料金が高そう…」と心配されるかもしれませんが、ご安心ください。傘の場合は、比較的安い手数料で回収してくれる自治体がほとんどです。複数の傘をまとめて出しても、1本分の料金で済むこともありますよ。

参考までに、いくつかの主要な都市の料金をまとめてみました。お住まいの地域ではどうなっているか、確認する際の目安にしてみてくださいね。

| 自治体名 | 料金(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 東京都世田谷区 | 400円 | 10本までまとめて1点の扱い |

| 神奈川県横浜市 | 200円 | 一番長い辺が50cm以上の場合 |

| 大阪府大阪市 | 200円 | 品目「かさ」として申し込み |

| 愛知県名古屋市 | 250円 | 3本までまとめて1点の扱い |

| 福岡県福岡市 | 300円 | 品目「傘」として申し込み |

こちらの表はあくまで一例です。料金やルールは変更されることがありますので、必ずお住まいの自治体の公式ホームページで最新の情報をご確認くださいね。ほんの少しの手間で、お家の片付けがぐっと楽になりますよ。

4. 種類別|ビニール傘や折りたたみ傘の捨て方

一口に傘といっても、急な雨の日に助かるビニール傘や、いつもバッグに忍ばせておける折りたたみ傘など、暮らしの中にはさまざまな種類の傘がありますよね。基本的な捨て方は同じですが、種類ごとのちょっとした違いや注意点を知っておくと、いざという時に迷わず、気持ちよく手放せますよ。

4.1 ビニール傘の捨て方の注意点

コンビニエンスストアなどで手軽に購入できるビニール傘は、つい本数が増えてしまいがち。いざ捨てようと思ったとき、どうすれば良いか悩む方もいらっしゃるかもしれません。

ビニール傘の捨て方も、基本的にはこれまでお伝えした方法と同じです。分解して家庭ゴミとして出すか、そのままの形で粗大ゴミとして処分します。

分解する場合の注意点は、ビニール部分と骨組みの分別をはっきりさせることです。ビニール部分は「可燃ゴミ」、金属製の骨組みは「不燃ゴミ」や「金属ゴミ」に分けられるのが一般的です。傘の大部分を占めるビニールは、ハサミやカッターで簡単に切り開いて骨から外すことができますよ。

ただし、自治体によっては分解せずにそのまま「不燃ゴミ」として収集してくれる場合もあります。無理に分解してケガをしては大変ですから、まずはお住まいの地域のルールを確認してみてくださいね。

4.2 折りたたみ傘を分解して捨てる方法

小さくたためて便利な折りたたみ傘は、骨の構造が少し複雑に見えるかもしれません。でも、ご安心ください。分解の手順は、普通の長い傘とほとんど同じで、意外と簡単にできますよ。

まず、傘を広げ、布の先端が留められている「露先(つゆさき)」という小さなキャップをペンチなどで一つずつ外していきます。すべての露先が外れたら、傘のてっぺんにある「石突(いしづき)」のキャップも外し、布部分を骨組みから引き抜きます。

あとは、持ち手と骨組みを分け、それぞれのパーツを素材ごとに分別するだけです。作業をするときは、細かな部品で手を傷つけないよう、軍手などを使うとより安心ですね。忘れがちな傘カバー(袋)も、素材を確認して正しく分別しましょう。

折りたたみ傘のパーツごとの分別方法は、以下の表を参考にしてみてください。

| パーツの名称 | 主な素材 | ゴミの分別例 |

|---|---|---|

| 布(傘生地) | ポリエステルなど | 可燃ゴミ |

| 骨組み(親骨・受骨) | 金属、グラスファイバーなど | 不燃ゴミ・金属ゴミ |

| 持ち手(ハンドル) | プラスチック、木など | 可燃ゴミ または 不燃ゴミ |

| 傘カバー(袋) | 布、ビニールなど | 可燃ゴミ |

※お住まいの自治体のルールによって分別方法が異なる場合がありますので、必ずご確認ください。

5. 捨てる以外の選択肢も|傘のリサイクルや寄付

骨が折れたり、布が破れたりしていない傘。「まだ使えるのに、捨てるのはなんだか心が痛むわ…」と感じることはありませんか?分解するのも少し手間がかかりますし、できれば誰かに使ってもらえたら嬉しいですよね。

そんなときは、ゴミとして処分するのではなく、リサイクルや寄付という形で、傘に第二の人生をプレゼントするのはいかがでしょう。あなたの手元を離れた傘が、どこかで誰かの役に立つ。そう考えると、心がぽっと温かくなるような、素敵な選択肢だと思いませんか?

ここでは、傘の寄付を受け付けている団体や、商業施設の回収ボックスについてご紹介します。

5.1 傘の寄付を受け付けている団体

まだ十分に使える傘は、専門の団体を通じて必要としている人たちへ届けることができます。特に、日差しが強い国々では、日本の丈夫な傘が日傘として大変喜ばれるそうですよ。ご家庭で眠っている傘が、遠い国の誰かを強い日差しから守ってくれるかもしれません。

傘の寄付を受け付けている代表的な団体をいくつかご紹介しますね。

| 団体名 | 主な寄付先・用途 | 知っておきたいこと |

|---|---|---|

| NPO法人 ワールドギフト | 発展途上国など | 長傘、折りたたみ傘、日傘、子ども用の傘など、種類を問わず寄付できます。ただし、送料は自己負担となります。 |

| NPO法人 いいことシップ | フィリピンなど | 傘のほか、さまざまな不用品をまとめて寄付できます。送る前には、公式サイトで現在受け付けている品目を確認しましょう。 |

これらの団体に傘を送る際は、いくつか大切なポイントがあります。壊れているものや、汚れ・サビがひどいものは送ることができません。次に使う人が気持ちよく使える状態のものを送るのがマナーです。また、ほとんどの場合、送料は自己負担となります。

活動内容は変更されることもあるため、傘を送る前には、必ず各団体の公式サイトで最新の受付状況や送付方法を確認してくださいね。

5.2 商業施設などの回収ボックスを利用する

「送料をかけてまで送るのは少し…」と感じる方には、お買い物のついでに立ち寄れる商業施設の回収ボックスが便利です。

例えば、一部のイオンなどに設置されているリサイクルステーション「ecospace(エコスペース)」では、傘の回収を行っている場合があります。また、百貨店やアパレルブランドが、期間限定で傘の回収キャンペーンを行うこともあります。

回収された傘は、そのまま誰かに使ってもらうだけでなく、分解されて新しい製品の材料になったり、シェアリングアンブレラとして再利用されたりと、さまざまな形で役立てられます。

お近くの商業施設や行きつけのお店で、こうした取り組みが行われていないか、インフォメーションで尋ねてみたり、ウェブサイトをのぞいてみたりするのも良いでしょう。思わぬところで、気軽に社会貢献できる機会が見つかるかもしれませんよ。

6. まとめ

今回は、意外と知らない傘の捨て方についてご紹介しました。大切なのは、傘の処分方法は自治体によってルールが異なるため、まずはお住まいの地域の決まりを確認することです。多くの場合、分解すれば家庭ゴミとして出せますが、手間をかけたくないときは粗大ゴミとして出すのが簡単です。また、捨てるだけでなく寄付やリサイクルという、誰かの役に立つ手放し方もあります。ご自身の暮らしに合った心地よい方法で、傘を正しく処分し、玄関をすっきりと整えましょう。

コメント