11月3日の祝日「文化の日」。毎年カレンダーに記されているお休みですが、その意味や由来を改めて考えてみたことはありますか?この記事では、2025年の文化の日がいつで何曜日かという情報はもちろん、なぜ日付が変わらないのか、その理由や歴史的背景をわかりやすく解説します。また、美術館の無料開放など、芸術の秋を心豊かに楽しむための過ごし方もご紹介。次の文化の日が、少し特別な一日に感じられるかもしれません。

1. 2025年「文化の日」はいつ?

2025年の「文化の日」は、11月3日の月曜日にあたります。秋の過ごしやすい季節、週末と合わせて連休になるのは嬉しいですね。

1.1 文化の日は毎年11月3日で固定の祝日

「文化の日」は、月曜日などに移動するハッピーマンデー制度の対象ではないため、毎年11月3日で日付が変わらない「固定祝日」です。毎年同じ日がお休みになるので、覚えやすくて予定も立てやすいのが特徴ですね。

「国民の祝日に関する法律」によって定められており、その日付が変わることはありません。来年も、再来年も、11月3日になったら文化の日、と思い出してくださいね。

1.2 2025年の秋の連休情報

2025年の文化の日である11月3日は月曜日です。そのため、11月1日(土曜日)から3日(月曜日・祝日)までの3連休となります。秋の行楽シーズン真っ只中の3連休、どこへ行こうか考えるだけでわくわくしますね。

参考までに、2025年の秋にある他の祝日と連休もあわせてご紹介します。お出かけやご旅行の計画に、ぜひお役立てください。

| 祝日 | 日付 | 曜日 | 連休 |

|---|---|---|---|

| 敬老の日 | 9月15日 | 月曜日 | 9月13日(土)~15日(月)の3連休 |

| 秋分の日 | 9月23日 | 火曜日 | (連休にはなりませんが、前後に有給休暇を取ると大型連休も可能です) |

| 文化の日 | 11月3日 | 月曜日 | 11月1日(土)~3日(月)の3連休 |

祝日の日付は、内閣府の「国民の祝日」についてのページでもご確認いただけます。

2. 文化の日とはどんな日?その意味と由来をわかりやすく解説

毎年11月3日に訪れる「文化の日」。秋晴りの過ごしやすい祝日として、お出かけの予定を立てる方も多いのではないでしょうか。この文化の日が、実は私たちの暮らしに深く関わる、とても大切な意味を持つ日だということをご存知でしたか?ここでは、文化の日の意味と、その歴史的な背景について、少し詳しく見ていきましょう。

2.1 文化の日の意味「自由と平和を愛し、文化をすすめる」

文化の日がどのような日であるかは、「国民の祝日に関する法律」という法律で定められています。それによると、文化の日は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としています。

ここで言う「文化」とは、絵画や音楽といった芸術だけでなく、学問や科学技術、そして私たちが日々営んでいる生活様式そのものまで、とても広い範囲を指しています。平和な社会の礎(いしずえ)である豊かな文化に親しみ、その発展を願う。それが文化の日に込められた大切な想いなのです。

2.2 文化の日の由来は日本国憲法が公布された日

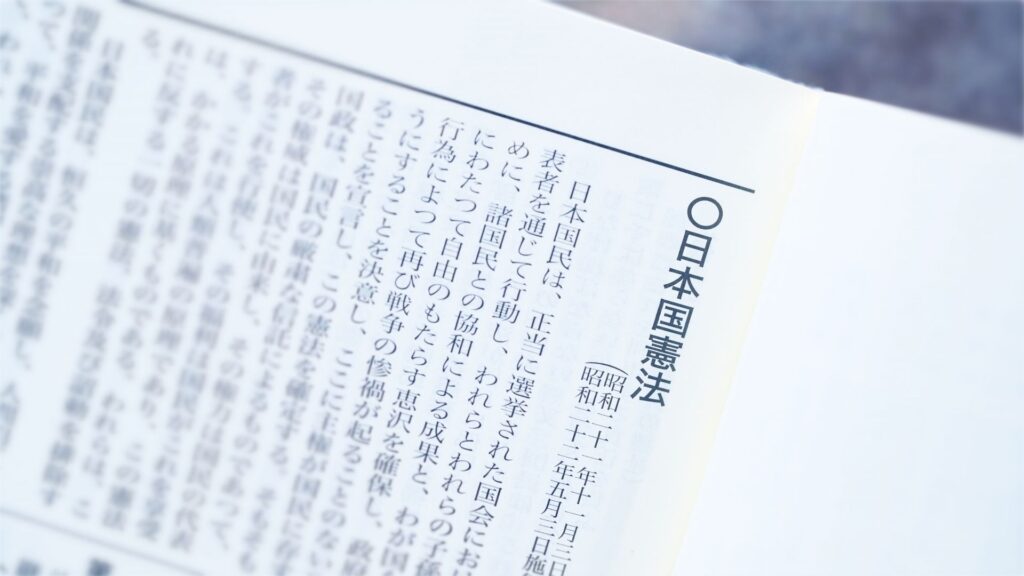

では、なぜ11月3日が「文化の日」になったのでしょうか。その由来は、1946年(昭和21年)11月3日に、日本国憲法が公布されたことにあります。

日本国憲法は、平和と文化をとても大切にしている憲法です。この憲法が世に示された記念すべき日を、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」という趣旨の「文化の日」として祝日に定めたのです。公布から半年後の1947年(昭和22年)5月3日に憲法は施行され、こちらは「憲法記念日」として現在も祝日になっていますね。

2.2.1 もともとは明治天皇の誕生日「明治節」

実は、11月3日は戦前も祝日でした。この日は明治天皇のお誕生日であり、1927年(昭和2年)から「明治節(めいじせつ)」という祝日として定められていたのです。

明治天皇の時代に日本の近代化が進み、文化が大きく発展したことを記念する日でした。戦後、明治節は廃止されましたが、同じ11月3日が「文化の日」として新たな意味を持って国民の祝日となりました。日付が変わらなかった背景には、このような歴史的なつながりがあったのですね。

| 時代 | 祝日の名称 | 内容 |

|---|---|---|

| 戦前(1927年~) | 明治節 | 明治天皇の誕生日を祝い、その御代の功績をしのぶ日。 |

| 戦後(1948年~) | 文化の日 | 日本国憲法の公布を記念し、自由と平和、文化の発展を願う日。 |

3. 文化の日がいつまでも11月3日である理由

成人の日や敬老の日など、月曜日に移動して連休になる祝日が増えましたよね。「ハッピーマンデー制度」と呼ばれていますが、どうして文化の日は毎年11月3日に決まっているのかしら?と疑問に思ったことはありませんか。実は、文化の日が動かないのには、大切な理由があるのです。

3.1 ハッピーマンデー制度の対象ではない祝日

ハッピーマンデー制度は、祝日の一部を特定の月曜日に移動させることで3連休を作り、余暇を過ごしやすくするための制度です。しかし、すべての祝日が対象となるわけではありません。

文化の日は、その由来である「日本国憲法の公布日」という、日本の歴史にとって非常に重要な意味を持つ日付であるため、移動の対象とはなっていないのです。日付自体に意味が込められている祝日は、ハッピーマンデー制度の対象外として、その日が何曜日であっても変わらずに祝日とされています。

どのような祝日が移動して、どの祝日が固定なのか、下の表で見てみると分かりやすいですよ。

| ハッピーマンデー制度の対象(移動する祝日) | ハッピーマンデー制度の対象外(日付が固定の祝日) |

|---|---|

| 成人の日(1月第2月曜日) | 元日(1月1日) |

| 海の日(7月第3月曜日) | 建国記念の日(2月11日) |

| 敬老の日(9月第3月曜日) | 天皇誕生日(2月23日) |

| スポーツの日(10月第2月曜日) | 春分の日・秋分の日(暦象年表による) |

| 昭和の日(4月29日) | |

| 憲法記念日(5月3日) | |

| みどりの日(5月4日) | |

| こどもの日(5月5日) | |

| 山の日(8月11日) | |

| 文化の日(11月3日) | |

| 勤労感謝の日(11月23日) |

(参考:内閣府「「国民の祝日」について」)

3.2 晴れの特異日としても有名

11月3日の文化の日が動かないもう一つの素敵な理由として、この日が「晴れの特異日」として知られていることも挙げられます。特異日とは、前後の日と比べて、特定の天気になる確率がとても高い日のことです。

文化の日である11月3日は、統計的に晴れる確率がとても高い「晴れの特異日」として有名で、お出かけにもぴったりの日と言われています。実際に、東京では過去の統計を見ると、高い確率で晴天に恵まれているのですよ。

この時期は、秋のさわやかな高気圧に覆われやすい季節。だからこそ、晴れの日が多くなるのですね。文化に親しむイベントへのお出かけの際も、気持ちの良い青空が広がっていることが多いのは、嬉しい偶然かもしれませんね。

4. 文化の日の過ごし方 おすすめのイベントや楽しみ方

「芸術の秋」の真っただ中にある文化の日。せっかくのお休み、どのように過ごそうかと考えるのも楽しい時間ですよね。お出かけするのも、お家でゆっくり過ごすのも、どちらも素敵な選択です。ここでは、文化の日をより一層楽しむための、心豊かになる過ごし方をご提案します。

4.1 美術館や博物館の入館料が無料になることも

文化の日の大きな魅力のひとつが、全国各地の美術館や博物館、資料館などの施設で入館料が無料になることです。これは、「文化に親しむ機会を広く提供する」という国の取り組みの一環。普段はなかなか足を運ぶ機会がない場所も、この日をきっかけに訪れてみてはいかがでしょうか。知的好奇心が満たされる、特別な一日になるかもしれません。

ただし、すべての施設が無料になるわけではなく、常設展のみが対象の場合もあります。お出かけの前には、必ず各施設の公式サイトで最新の情報をご確認くださいね。

4.1.1 文化の日に入館無料となる主な施設例

例年、文化の日に入館料が無料になることが多い、国立の文化施設をいくつかご紹介します。お近くの施設をチェックしてみてください。

| エリア | 施設名 |

|---|---|

| 東京 | 東京国立博物館 |

| 東京 | 国立科学博物館(常設展のみ) |

| 東京 | 国立西洋美術館(常設展のみ) |

| 東京 | 東京国立近代美術館(所蔵作品展のみ) |

| 京都 | 京都国立博物館 |

| 奈良 | 奈良国立博物館 |

| 福岡 | 九州国立博物館 |

※上記は過去の例です。最新の情報や対象となる展示の詳細は、各施設の公式サイトでご確認ください。

また、文化庁のウェブサイトでも、文化の日に関連するイベント情報が紹介されることがありますので、参考にされるとよいでしょう。

文化庁「文化部イベントカレンダー」

4.2 文化勲章の親授式に注目する

文化の日は、日本の文化の発展に大きな功績を残した方々へ「文化勲章」が贈られる日でもあります。親授式は皇居で行われ、天皇陛下から受章者一人ひとりに勲章が手渡されます。その様子はテレビニュースなどで放送されることも。ご自宅でゆっくりと、日本の文化を支える方々の晴れやかな姿を見守るのも、文化の日ならではの趣深い過ごし方です。

4.3 地域の文化祭や芸術祭に参加する

遠くまで出かけなくても、文化に触れる機会はたくさんあります。この時期、お住まいの地域の公民館やコミュニティセンター、学校などでは、文化祭や芸術祭が開催されていることが多いものです。ご近所の方々が心を込めて作った絵画や書道、手芸作品などを鑑賞したり、子どもたちの元気な発表会に拍手を送ったり。身近な場所で、地域に根付いた文化の温かさに触れるのも、心和む素敵な時間の過ごし方ですね。お住まいの地域の広報誌やウェブサイトをぜひチェックしてみてください。

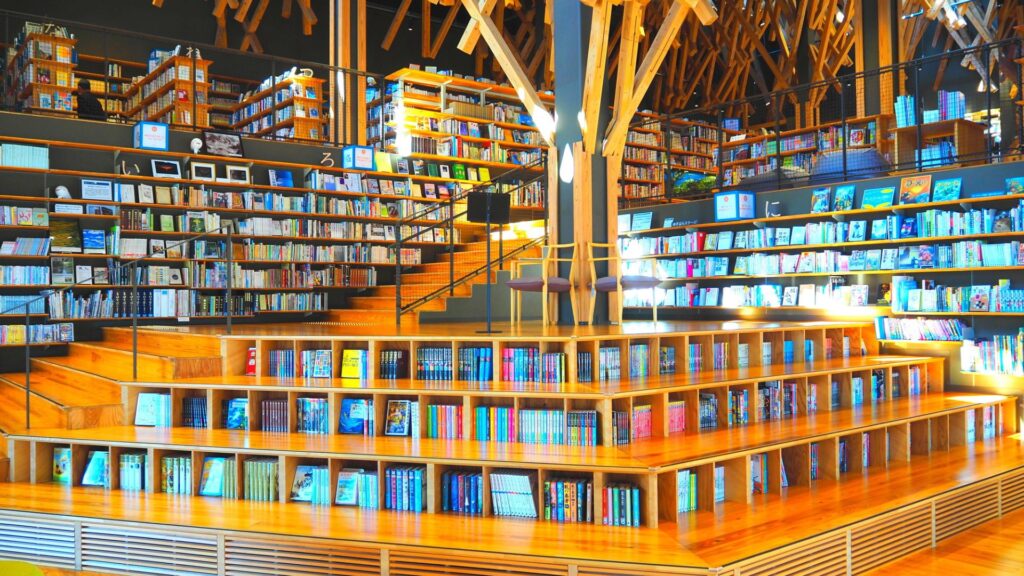

4.4 読書や映画鑑賞で芸術の秋を満喫

晴れの特異日とはいえ、もしお天気がすぐれなかったり、お家で静かに過ごしたい気分のときには、読書や映画鑑賞がぴったりです。「読書の秋」とも言いますし、この機会に読みたかった本をじっくりと味わうのはいかがでしょう。また、話題の映画や心に残る名作をご自宅で鑑賞するのも良いですね。お気に入りのカフェで、あるいは温かいお茶をご自身で淹れて、ゆったりと物語の世界に浸る時間は、何よりの贅沢かもしれません。

5. まとめ

この記事では、文化の日がいつなのか、その意味や由来、おすすめの過ごし方についてご紹介しました。文化の日は毎年11月3日で、日本国憲法が公布されたことを記念する大切な日です。日付が動かないのは、ハッピーマンデー制度の対象外と定められているためです。晴れの特異日ともいわれる心地よい季節、美術館の無料開放を利用したり、地域の文化祭に足を運んだりと、思い思いの方法で芸術の秋に親しんでみてはいかがでしょうか。心豊かな一日が、あなたの毎日に素敵な彩りを添えてくれますように。

コメント