「秋の日はつるべ落とし」とは、井戸の「つるべ」が真っ直ぐ落ちるように、秋の夕暮れは驚くほど急にやってくる、という意味のことわざです。日が短くなったと感じるこの頃、ふと耳にする言葉ですが、正しい意味や由来をご存知ですか?この記事では、言葉の由来から季節、日常で使える例文、さらには少し怖い妖怪との意外な関係までを分かりやすく解説します。言葉の背景を知って、季節の移ろいをより深く味わってみませんか。

1. 「秋の日はつるべ落とし」とは急に日が暮れること

「秋の日はつるべ落とし」という言葉、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。なんだか響きが面白くて、つい口ずさんでしまうような、趣のあることわざですよね。

このことわざが表しているのは、秋になると、太陽が沈み始めてからあっという間に辺りが暗くなってしまう様子のことです。「さっきまであんなに明るかったのに、少し家事をしていたらもう真っ暗!」なんて、秋の夕暮れ時に驚いた経験、あなたにもありませんか?

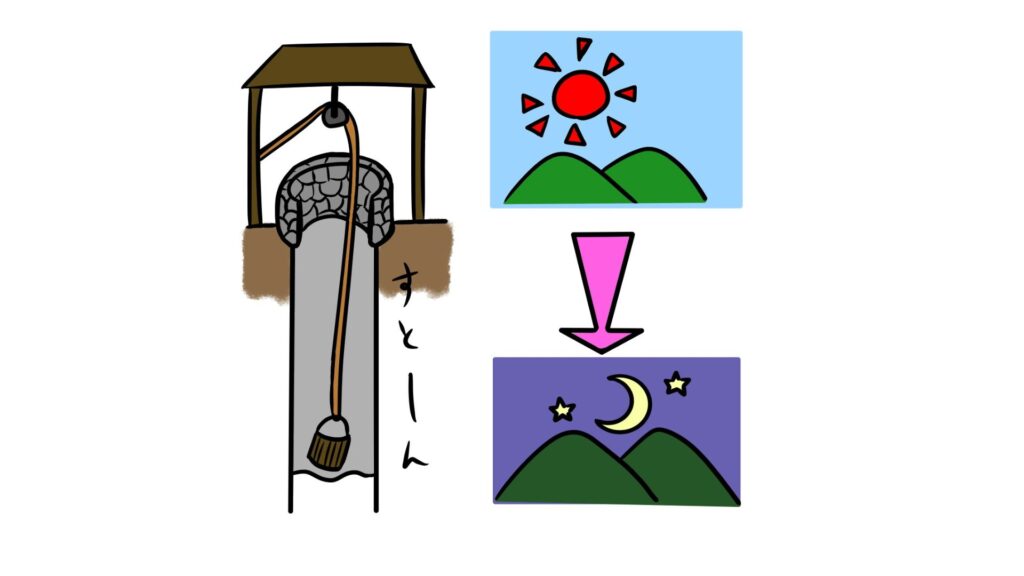

夏の夕暮れは、空の色がゆっくりと移り変わり、夜までの時間を楽しむ余裕があります。それに比べて秋は、まるで何かがストンと落ちるように、急に夜がやってくるように感じられます。この、日が暮れるのがとても速いという感覚的な驚きを、昔の人は「つるべ落とし」という言葉で巧みに表現したのです。

まずは、このことわざの基本的な情報を、分かりやすく表にまとめてみました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 読み方 | あきのひはつるべおとし |

| 意味 | 秋の日は、井戸の「つるべ」がまっすぐ速く落ちるように、急に早く暮れることのたとえ。 |

| ポイント | 日没時間の短さそのものよりも、「急に暗くなる」という体感的な速さを表現している点です。 |

このように、単に「秋は日が短い」という事実だけでなく、その変化の速さや驚きまで含んでいるのが、このことわざの面白いところ。次の章では、言葉の由来となった「つるべ」とは一体何なのか、詳しく見ていきましょう。

2. 言葉の由来になった「つるべ」とは井戸の道具

「秋の日はつるべ落とし」と聞いても、「つるべ」がどんなものか、すぐに思い浮かばない方もいらっしゃるかもしれませんね。この言葉の鍵を握る「つるべ」とは、昔ながらの井戸で使われていた、水を汲み上げるための大切な道具のことです。

昔話の挿絵や時代劇などで、見かけたことがあるかもしれません。井戸の上にある滑車にかけられた縄の先に、桶(おけ)が結び付けられている、あの道具が「つるべ(釣瓶)」です。暮らしに欠かせない水を汲むための、生活の知恵が詰まった道具でした。

2.1 つるべが真っ直ぐ落ちる様子から生まれた

井戸の縁から桶のついた縄を放すと、桶は自身の重みで、井戸の底にある水面へと「ストン」とまっすぐに落ちていきますよね。この、何の抵抗もなく、あっという間に落ちていく様子が、秋の夕日が急に沈んであたりが暗くなる情景とそっくりだということから、このことわざが生まれました。

ついさっきまで西の空にあった夕日が、地平線に触れたかと思うと、まるで吸い込まれるようにあっという間に姿を消してしまう。そんな秋の夕暮れの、少し寂しいような速さを、昔の人は井戸の「つるべ」に重ねて表現したのですね。とても趣のある表現だと思いませんか。

2.2 なぜ秋の日にたとえられるのか

でも、どうして特に「秋の日」なのでしょうか。春や冬ではなく、秋の日にたとえられるのには、実はちゃんとした理由があるんですよ。

少しだけ理科のお話になりますが、これは地球の傾きと太陽の通り道に関係しています。太陽が沈む角度は季節によって変わり、春分と秋分の頃が、地面に対して最も垂直に近くなるのです。

太陽がまっすぐ下に沈むと、その分、地平線の下に隠れるまでの時間が短くなります。反対に、夏や冬は太陽が斜めに沈んでいくため、日没に時間がかかり、美しい夕焼けを長く楽しめるというわけです。

季節ごとの太陽の沈み方を比べてみると、より分かりやすいかもしれません。

| 季節 | 太陽の沈む角度 | 日没の速さの体感 |

|---|---|---|

| 春・秋 | 地面に対して垂直に近い | 速く感じる(ストンと沈む) |

| 夏 | 地面に対して斜め | ゆっくりに感じる(夕焼けが長い) |

| 冬 | 地面に対して斜め | ゆっくりに感じる(ただし日照時間自体は短い) |

このように、秋の日は実際に日没にかかる時間が物理的に短くなるため、「つるべ落とし」という言葉がぴったりと当てはまるのですね。昔の人の鋭い観察眼には、本当に驚かされます。

3. 「つるべ落とし」はいつ頃の季節を指す言葉?

「秋の日はつるべ落とし」と聞くと、なんだか急に日が短くなったなあと感じる、あの少し寂しいような、けれど趣のある季節を思い浮かべますね。では、このことわざが指しているのは、具体的にいつ頃のことなのでしょうか。

実はこの言葉がぴったりと当てはまるのは、秋分の日(9月22日頃)を過ぎてから冬至(12月21日頃)にかけての期間、特に10月から11月頃と言われています。この時期は、私たちの体感が追いつかないほど、驚くような速さで日没の時刻が早まっていくのです。

3.1 一年で最も日没が早まる季節

秋になると日が短くなるのは誰もが感じることですが、なぜ「つるべ落とし」と表現されるほど急激に感じるのでしょうか。それには、太陽の動きと地球の傾きが関係しています。

夏の間は、太陽が北寄りの空高くからのぼり、沈むまで長い時間をかけて空を移動します。ところが、昼と夜の長さがほぼ同じになる秋分の日を境に、太陽が昇る位置も沈む位置も南寄りへと移っていきます。すると、太陽が空を移動する道のりが短くなり、まるで坂道を転がり落ちるように、あっという間に地平線の下に沈んでしまうのです。

特に10月から11月にかけては、1日ごとに日の入りの時刻が1分から2分も早まっていきます。毎日少しずつ、しかし確実に夕暮れが早足でやってくるこの感覚こそが、「つるべ落とし」という言葉に込められた実感なのですね。

3.2 【東京の例】月別で見る日の入りの時刻

具体的にどれくらい日の入りが早まるのか、東京を例に見てみましょう。国立天文台の発表している情報を参考にすると、その変化がよくわかります。

| 月 | 日の入り時刻 | 前月との差 |

|---|---|---|

| 9月1日 | 18時16分頃 | – |

| 10月1日 | 17時32分頃 | 約44分早い |

| 11月1日 | 16時51分頃 | 約41分早い |

| 12月1日 | 16時28分頃 | 約23分早い |

※上記の時刻は目安です。正確な情報は国立天文台暦計算室のウェブサイトなどでご確認ください。

このように表で見てみると、9月から11月にかけて、いかに急激に日が短くなっているかがお分かりいただけるかと思います。ついさっきまで明るかったのに、少し家事をしている間に外はもう真っ暗…なんて経験も、この時期ならではのことですね。

もちろん、お住まいの地域によって日の入りの時刻は少しずつ異なります。北海道などの北の地域ではより早く、沖縄などの南の地域では少し遅めに、この「つるべ落とし」の季節が訪れます。ご自身の暮らしの中で、空の色の変化に目を向けてみるのも、季節の移ろいを感じる素敵な時間になりそうですね。

4. 「秋の日はつるべ落とし」の正しい使い方と例文

「秋の日はつるべ落とし」という言葉、どこか懐かしく、美しい響きがありますよね。意味は分かっていても、いざ会話や文章で使おうとすると「どんな場面で使えばいいのかしら?」と迷ってしまうこともあるかもしれません。ここでは、日常のふとした会話から、季節の便りに添える一文まで、具体的な例文を交えながらご紹介します。この素敵なことわざを、暮らしの中で上手に使いこなしてみませんか。

4.1 日常会話で使える例文

普段の何気ない会話で使うと、ぐっと季節感が出て会話が豊かになります。驚きや、少し急かされるような気持ち、あるいは季節の移ろいへのしみじみとした感慨を表現するのにぴったりの言葉です。

【友人との散歩の帰り道で】

「さっきまであんなに明るかったのに、もう夕焼け空ね。のんびりおしゃべりしていたら、あっという間に時間が過ぎてしまったわ」

「本当ね。『秋の日はつるべ落とし』って言うけれど、まさにこのことね。そろそろ帰りましょうか」

【買い物から帰宅したときの家族との会話】

「ただいま。あら、もう電気をつけないと薄暗いのね」

「おかえりなさい。秋の日はつるべ落としだから、油断しているとすぐに真っ暗になってしまうわよ」

【庭仕事やベランダでの作業中に】

「洗濯物、まだ乾いていないかしら。秋の日はつるべ落としで、日が陰ると急に冷えてくるから、早めに取り込まないとね」

このように、日が暮れる早さに驚いたときや、夕暮れ時に何かを急ぐ場面で使うと、情景が目に浮かぶような表現になります。

4.2 手紙や時候の挨拶で使う例文

「秋の日はつるべ落とし」は、手紙やメールの書き出しに使う「時候の挨拶」としても、とても風情があり素敵です。季節の変わり目を相手に伝え、心遣いを示すことができますよ。少し改まった場面でも使える、上品な表現を覚えておくと便利です。

親しい方への手紙や、季節のお便りなどに幅広くお使いいただけます。

| 用途 | 例文 |

|---|---|

| 親しい友人への手紙 | 秋の日はつるべ落としと申しますが、めっきり日が短くなりましたね。お変わりなくお過ごしでしょうか。先日いただいたリンゴ、とても美味しくいただきました。 |

| 季節のお便り | 日増しに秋も深まり、つるべ落としの夕暮れに、もの寂しさを感じる季節となりました。皆様、風邪など召されませぬよう、どうぞご自愛ください。 |

| 少し丁寧なメール | 「秋の日はつるべ落とし」の言葉通り、日脚の短さを実感するこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。先日は、大変お世話になりました。 |

このように時候の挨拶に添えることで、文章にぐっと深みと季節感が生まれます。相手の健康を気遣う言葉へと自然につなげることができるのも、このことわざの素晴らしいところですね。

5. 「つるべ落とし」の類義語と対義語

「秋の日はつるべ落とし」という言葉は、秋の夕暮れの様子を見事に表現していますが、似たような意味を持つ言葉や、ちょうど反対の季節を表す言葉もたくさんあるんですよ。こうした言葉を知っておくと、季節の移ろいをより深く感じられたり、お手紙や会話での表現が豊かになったりします。ここでは、そんな素敵な言葉たちをいくつかご紹介しますね。

5.1 類義語一覧

まずは、「秋の日はつるべ落とし」と同じように、秋の日暮れの早さを表す言葉を見ていきましょう。情景が目に浮かぶような、美しい表現がたくさんあります。

| 言葉 | 読み方 | 意味と使い方のポイント |

|---|---|---|

| 秋の夕べは百舌の速鳴き | あきのゆうべはもずのはやなき | 百舌(もず)という鳥が甲高い声で鳴き始めると、あっという間に日が暮れてしまう、という意味のことわざです。「つるべ落とし」が道具の動きにたとえているのに対し、こちらは鳥の鳴き声という聴覚に訴えかける表現で、また違った趣がありますね。夕暮れ時の少し寂しいような、それでいて風情のある雰囲気が伝わってきます。 |

| 秋の暮れは雀の宿入り | あきのくれはすずめのやどいり | 夕方になると雀たちが一斉にねぐらに帰っていくように、秋の日はあっという間に暮れてしまう、という意味です。身近な鳥である雀の様子にたとえることで、日々の暮らしの中で感じる季節の移ろいを表現しています。どこか親しみやすく、かわいらしい響きのある言葉ですね。 |

5.2 対義語一覧

次に、「秋の日はつるべ落とし」とは反対に、日がなかなか暮れない、一日が長いことを表す言葉をご紹介します。主に春や夏の季節を表す言葉で、秋との対比が面白いですよ。

| 言葉 | 読み方 | 意味と使い方のポイント |

|---|---|---|

| 夏の日は暮れそうで暮れぬ | なつのひはくれそうでくれぬ | 「秋の日はつるべ落とし」の対義語として、最もよく使われる言葉です。夏は夕方になっても空が明るく、「もう暗くなるかな?」と思っても、なかなか日が沈まない様子を表しています。一日を長く感じ、なんだか得した気分になる夏の夕暮れ時を思い出しますね。 |

| 春の日は暮れそうで暮れぬ | はるのひはくれそうでくれぬ | 夏と同じように、春の日が長いことを表す言葉です。うららかな日差しの中、のんびりとした時間が流れる春の一日を表現しています。「春の日はのろのろ」という言い方もあり、どちらも穏やかで心地よい季節感を伝えてくれます。 |

| 永日 | えいじつ | 文字通り「長い日」を意味し、特に春の日の長さを表す言葉です。俳句の季語としても使われ、ゆったりと時間が過ぎていく春の一日を指します。「永日をこどもと遊び暮したり」といったように、のどかな情景を表現するのにぴったりの、美しい響きを持つ言葉です。 |

いかがでしたか?一つの言葉から、いろいろな季節の情景が広がっていきますね。こうした言葉の引き出しを少し増やしておくだけで、日々の会話やお便りがもっと味わい深いものになりますよ。

6. 豆知識 妖怪の「釣瓶落とし」との関係は?

「つるべ落とし」と聞くと、ことわざではなく、ちょっぴり怖い妖怪を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんね。実は、ことわざの「秋の日はつるべ落とし」と、妖怪の「釣瓶落とし」には、切っても切れない深いつながりがあるんですよ。

6.1 木の上から落ちてくる恐ろしい妖怪「釣瓶落とし」

妖怪の「釣瓶落とし」は、日本の各地に伝わる妖怪の一種です。大きな木の上、特に古い松や榧(かや)の木などに潜んでいて、人が通りかかると、上から突然「釣瓶」が落ちてきて人を襲う、あるいは驚かすとされています。

落ちてくるものは、井戸で使う釣瓶そのものだったり、ときには人の首だったりと、伝わる地域によって少しずつ姿かたちが異なります。江戸時代の妖怪画集である鳥山石燕の『画図百鬼夜行』にも描かれている、古くから知られた妖怪です。水木しげる先生の描く『ゲゲゲの鬼太郎』にも登場するので、ご存知の方も多いかもしれませんね。

6.2 ことわざが先?妖怪が先?

では、ことわざと妖怪、どちらが先に生まれたのでしょうか。はっきりとした記録が残っているわけではありませんが、一般的には「井戸のつるべが落ちる様子」という現象が先にあり、そこからことわざと妖怪がそれぞれ派生したと考えられています。

まず、井戸のつるべが真っ直ぐにストンと速く落ちる様子から、秋の日が急に暮れるさまを例えた「秋の日はつるべ落とし」という言葉が生まれました。そして、その「暗い夜道で、木の上から何かが突然落ちてくる」という不気味なイメージや恐怖心が、人々の間で語り継がれるうちに「釣瓶落とし」という妖怪の伝承を生み出した、という流れです。言葉のたとえが、ちょっぴり怖い物語を生んだのかもしれませんね。

6.3 ことわざと妖怪で漢字が違う?

ことわざと妖怪では、使われる漢字が少し違うことにお気づきでしょうか。これも面白いポイントです。一般的に、以下のように書き分けられることが多いようです。

| 対象 | 主な表記 | 意味 |

|---|---|---|

| ことわざ | つるべ落とし | 日が急に暮れることのたとえ |

| 妖怪 | 釣瓶落とし | 木の上から釣瓶などを落として人を襲う妖怪 |

「釣瓶」は「つるべ」を指す漢字です。妖怪の場合は、そのもの自体を指す言葉として漢字表記の「釣瓶」が使われることが多いようです。同じ音の言葉から、豊かな言葉の文化と、少し不思議な物語が生まれていると思うと、なんだか面白いですね。

7. まとめ

「秋の日はつるべ落とし」という言葉が、井戸の道具「つるべ」が真っ直ぐに落ちる様子から生まれた、趣のある表現であることをお伝えしました。日が短くなる秋の季節、空の色が刻一刻と変わっていく様子は、まさにこの言葉の通りですね。慌ただしい毎日ですが、ふと空を見上げて季節の移ろいを感じてみてはいかがでしょうか。美しい日本語と共に、豊かな秋のひとときをお過ごしください。

コメント