暦の上で、冬の寒さが一段と厳しくなる頃を知らせる「小寒」。2026年の小寒は1月5日です。この記事では、小寒がいつからいつまでかという日付はもちろん、言葉の詳しい意味や由来、寒の入りならではの過ごし方や日本の風習をわかりやすくご紹介します。七草粥や寒ブリといった旬の味覚も取り上げ、大寒との違いも解説。季節の移ろいを楽しみ、日々の暮らしを豊かにするヒントがきっと見つかりますよ。

1. 2026年の小寒はいつからいつまで?

冬の寒さが一段と身にしみる頃となりましたね。暦の上では「小寒(しょうかん)」を迎え、本格的な冬の訪れを告げます。さて、2026年の小寒はいつになるのでしょうか。ここでは、小寒の日付とその期間について、わかりやすくご紹介します。

1.1 2026年の小寒は1月5日です

2026年の小寒は、1月5日(月曜日)です。

「小寒」というと、この1月5日という一日だけを指すように思われるかもしれませんが、実は次の二十四節気である「大寒(だいかん)」が始まる前日までの約15日間の期間全体のことも指します。2026年の大寒は1月20日からですので、小寒の期間は1月5日から1月19日までとなります。この日から寒さが本格的になる「寒の入り」を迎え、一年で最も寒い季節へと入っていきます。

1.2 【一覧】2024年から2028年までの小寒はいつ?

小寒の日は、毎年同じ日付というわけではありません。これは、地球が太陽の周りをまわる周期がきっかり365日ではないため、暦の上で少しずつずれが生じるためです。近年の小寒の日を一覧にまとめましたので、ご参考にしてくださいね。

| 西暦 | 小寒の日付 |

|---|---|

| 2024年 | 1月6日 |

| 2025年 | 1月5日 |

| 2026年 | 1月5日 |

| 2027年 | 1月5日 |

| 2028年 | 1月5日 |

このように、小寒の日は1月5日か6日になることがほとんどです。より詳しい情報や、他の年の二十四節気については、国立天文台のウェブサイトでもご確認いただけます。

2. そもそも小寒とは 二十四節気のひとつ

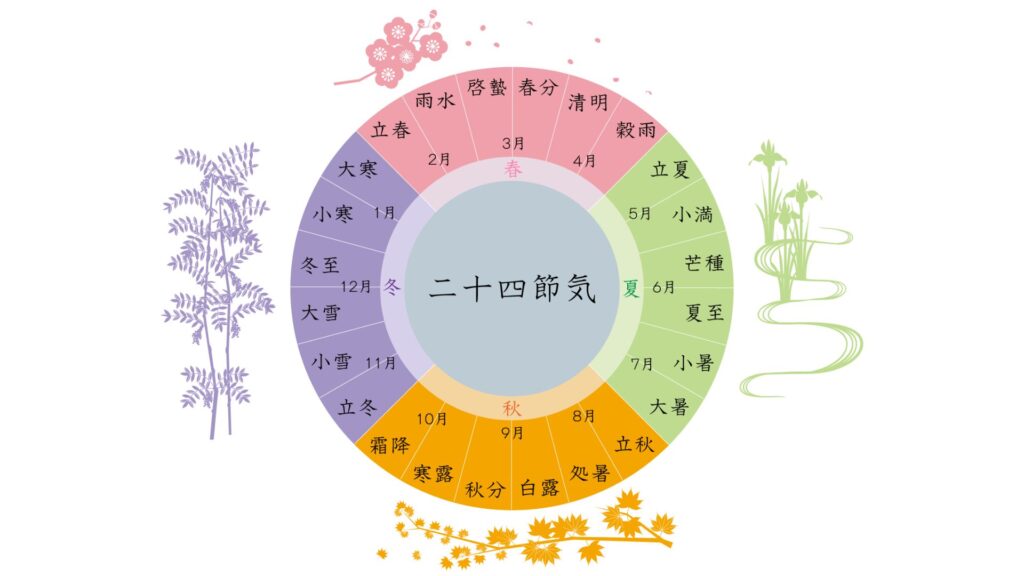

「小寒(しょうかん)」という言葉、カレンダーなどで目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。小寒は、日本の季節の移ろいを表す「二十四節気(にじゅうしせっき)」のひとつ。冬の寒さが一段と厳しくなる頃を指す、大切な季節の節目です。

ここでは、小寒がどのような季節なのか、その意味や由来をひもといていきましょう。

2.1 小寒の読み方と意味

小寒は「しょうかん」と読みます。「寒さが小さい」と書くため、少し意外に思われるかもしれませんが、これは「寒さが本格的になる手前の時期」という意味合いで、これから寒さが頂点に向かっていく始まりの季節を示しています。この日から「寒の入り(かんのいり)」を迎え、節分までの約30日間を「寒の内(かんのうち)」と呼び、一年で最も寒い時期へと入っていきます。

冬至(とうじ)を過ぎて少しずつ日は長くなり始めるものの、寒さはむしろこれからが本番。澄みきった冬の空気の中に、静かながらも力強い季節の歩みを感じられる頃合いですね。

2.2 小寒の由来と決め方 太陽黄経との関係

小寒をはじめとする二十四節気は、もともと古代中国で生まれた暦の考え方です。季節を的確に把握し、農作業の目安などにするために、1年を太陽の動きに合わせて24等分したものが始まりとされています。

現代の暦では、小寒は「太陽の天球上の位置(太陽黄経)が285度になった日」と天文学的に定められています。少し難しい言葉に聞こえるかもしれませんが、これは地球から見た太陽が、空のどの位置にあるかを示す目印のようなもの。昔の人々は、太陽の動きを細やかに観察して、季節の移ろいを暮らしに取り入れていたのですね。

冬の主な二十四節気と太陽黄経の関係を、下の表にまとめてみました。小寒が冬至と大寒の間にあり、寒さの深まりゆく様子がよくわかります。

| 二十四節気 | 太陽黄経 | 季節の目安 |

|---|---|---|

| 冬至(とうじ) | 270度 | 一年で最も昼が短く、夜が長い日 |

| 小寒(しょうかん) | 285度 | 寒さが厳しくなり始める頃(寒の入り) |

| 大寒(だいかん) | 300度 | 一年で最も寒さが厳しい頃 |

(参考:国立天文台 暦計算室)

このように、小寒は天体の動きに基づいた、とても正確な季節の指標なのです。慌ただしい毎日の中でも、空を見上げて太陽の光を感じてみると、昔ながらの暦がぐっと身近に感じられるかもしれません。

3. 小寒の時期の気候と昔ながらの過ごし方

小寒を迎えるころになると、きりりと冷えた空気に身が引き締まる思いがしますね。この時期は、一年で最も寒さが厳しくなる季節への入り口。昔の人々は、この時期ならではの過ごし方で、厳しい冬を乗り越える知恵を育んできました。ここでは、小寒の時期の気候の特徴や、心温まる昔ながらの習慣についてご紹介します。

3.1 「寒の入り」と呼ばれる本格的な寒さの始まり

小寒は、「寒の入り(かんのいり)」とも呼ばれ、この日から節分までの約30日間を「寒の内(かんのうち)」と言います。暦の上だけでなく、実際に全国的にも寒さが一段と厳しくなる季節です。

太平洋側では乾燥した冬晴れの日が多くなり、空気が澄み渡ります。一方で、日本海側では雪が降り積もり、本格的な雪国の景色が広がります。最低気温が氷点下になる日も増え、水道管の凍結や路面の凍結にも注意が必要な時期ですね。

このように寒さが厳しくなると、体調を崩しやすくなるもの。「首」とつく場所、つまり首、手首、足首をマフラーや手袋、厚手の靴下などで温めると、全身が効率よく温まりますよ。温かい飲み物でほっと一息ついたり、湯船にゆっくり浸かったりして、心とからだを労わってあげましょう。

3.2 小寒の時期の時候の挨拶と寒中見舞い

寒さが深まるこの時期は、お手紙やはがきで交わされる言葉にも、季節感が表れます。大切な方へ季節の便りを出す際に役立つ、時候の挨拶と寒中見舞いについて見ていきましょう。

改まったお手紙には、「小寒の候」「寒気の厳しき折」といった漢語調の挨拶が使われます。もう少しやわらかな表現にしたい場合は、「寒さ厳しき折から、いかがお過ごしでしょうか」「めっきり寒くなりましたが、お元気でいらっしゃいますか」のように、相手を気遣う言葉を添えると、気持ちが伝わりますよ。

また、この時期に出す季節の挨拶状が「寒中見舞い」です。年賀状の返礼が遅れてしまった時や、喪中のために年始の挨拶を控えた方へご挨拶したい時などに用います。

| 目的 | 出す時期 | 書き方のポイント |

|---|---|---|

| 季節の挨拶、年賀状の返礼、喪中の相手への挨拶など | 松の内が明けてから立春(2月4日頃)まで ※松の内は関東では1月7日まで、関西など他の地域では1月15日までが一般的です。 | 「拝啓」などの頭語や結語は不要です。「賀」などのおめでたい言葉は避け、相手の健康を気遣う言葉や、近況を伝える言葉を添えます。 |

寒中見舞いは、一年で最も寒い時期に相手の健康を気遣う、日本ならではの美しい習慣です。心のこもった一枚が、きっと相手の心を温めてくれることでしょう。

4. 小寒の季節に行われる日本の風習

一年で最も寒さが厳しくなる「寒の入り」。この時期ならではの、日本の美しい風習があることをご存知でしょうか。厳しい寒さの中だからこそ感じられる、人々の営みや願いに触れてみましょう。昔ながらの知恵に、心が温まるかもしれませんね。

4.1 寒稽古や寒中水泳

テレビのニュースなどで、凍えるような寒さの中で武道に励む人々の姿や、冷たい水に入る様子を目にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。これらは「寒稽古(かんげいこ)」や「寒中水泳(かんちゅうすいえい)」と呼ばれる、小寒から大寒にかけて行われる伝統的な習わしです。

寒稽古は、柔道や剣道、空手といった武道の世界で、一年のうちで最も寒いこの時期に集中的に行われる稽古のこと。厳しい寒さに耐えながら稽古に打ち込むことで、技術の向上はもちろんのこと、精神力を鍛えることを目的としています。見ているだけでも、背筋がすっと伸びるような気持ちになりますね。

また、寒中水泳は、心身の鍛錬やその年一年の無病息災を願って行われるものです。神社の神事として行われる「禊(みそぎ)」の一環であることも多く、参加者の方々の気迫あふれる姿には圧倒されます。厳しい寒さにあえて立ち向かうことで心と体を鍛え、健やかな一年を願うという、古くから受け継がれてきた日本人の精神性が、こうした風習には込められているのです。

4.2 正月の松の内との関係

小寒が始まる1月5日頃は、お正月の「松の内(まつのうち)」の期間と重なります。松の内とは、お正月に飾る門松やしめ縄といったお飾りを飾っておく期間のこと。この期間は地域によって少し違いがあるんですよ。

一般的に、関東では1月7日まで、関西では1月15日までとされることが多いようです。下の表で比べてみると、わかりやすいかもしれませんね。

| 地域 | 松の内の期間(一般的) | 小寒の期間との関係 |

|---|---|---|

| 関東地方など | 1月1日~1月7日 | 松の内が明けるとすぐに小寒の半ばに入ります。 |

| 関西地方など | 1月1日~1月15日 | 小寒の期間のほとんどが松の内と重なります。 |

このように、お正月の華やかな雰囲気がまだ残る中で、季節は静かに本格的な冬へと移り変わっていきます。松の内が明ける頃には、お正月気分も落ち着き、小寒の澄んだ空気の中で、気持ちを新たに日々の暮らしへと戻っていく、そんな季節の節目ともいえるでしょう。年賀状の返礼が遅れた場合に出す「寒中見舞い」も、この松の内が明けてから立春までの間に出すのがマナーとされています。季節の移ろいに合わせて、暮らしの習慣も変化していくのですね。

5. 小寒の時期に楽しむ旬の食べ物や植物

厳しい寒さが続く小寒の季節ですが、この時期ならではの楽しみもたくさんあります。自然の恵みである旬の味覚や、寒さの中で健気に咲く美しい花々は、私たちの心と体を温め、日々の暮らしに彩りを添えてくれますよ。

ここでは、小寒の時期にぜひ味わいたい食べ物や、眺めて楽しみたい植物をご紹介します。

5.1 七草粥を食べる風習

小寒の期間中である1月7日は、五節句のひとつ「人日(じんじつ)の節句」です。この日に、春の七草を入れた「七草粥」を食べる風習が古くから伝わっています。

七草粥を食べるのには、お正月の豪華な食事で少し疲れた胃をいたわり、一年の無病息災と長寿を願うという意味が込められています。早春に芽吹く七草の生命力をいただく、昔ながらの知恵ですね。

七草の種類とそれぞれの縁起の良い意味合いを下の表にまとめてみました。スーパーなどで「七草粥セット」として手軽に手に入りますので、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。

| 七草 | 意味・願い |

|---|---|

| 芹(せり) | 「競り勝つ」につながる縁起物 |

| 薺(なずな) | 「撫でて汚れを除く」という意味を持つ |

| 御形(ごぎょう) | 「仏様の体」を表す縁起の良い草 |

| 繁縷(はこべら) | 「繁栄がはびこる」として子孫繁栄を願う |

| 仏の座(ほとけのざ) | 仏様が座る安座に見えることから |

| 菘(すずな) | 現在のカブのこと。「神を呼ぶ鈴」とされる |

| 蘿蔔(すずしろ) | 現在の大根のこと。「汚れのない純白さ」を表す |

(参考:農林水産省 うちの郷土料理「七草がゆ」)

やさしい味わいのお粥が、冷えた体にじんわりと染み渡りますよ。

5.2 寒ブリや寒シジミなど旬の味覚

小寒から立春までの「寒の内」にとれる魚介類や野菜は、「寒物(かんもの)」と呼ばれ、味が良いことで知られています。これは、厳しい寒さに耐えるために栄養をたっぷり蓄えているから。脂がのったり、甘みが増したりと、この時期だけの特別な美味しさを楽しめます。

代表的な旬の味覚をいくつかご紹介しますね。

5.2.1 旬の魚介類

寒の時期の魚は、産卵を控え、冷たい海で身を守るために脂を蓄えるため、格別の美味しさです。

- 寒ブリ:出世魚として縁起も良く、とろけるような脂ののりが特徴。お刺身はもちろん、照り焼きやぶり大根にしても絶品です。

- 寒シジミ:土用のシジミと並び称される美味しさ。身が締まって旨味成分が凝縮されており、お味噌汁にすると深い味わいが楽しめます。

- 寒ヒラメ:身が厚く締まり、上品な旨味が増します。昆布締めにすると、もっちりとした食感と旨味を堪能できます。

5.2.2 旬の野菜

冬野菜は、寒さで凍ってしまわないように細胞に糖分を蓄えるため、甘みがぐっと増します。煮物や鍋物にすると、野菜本来の甘みを存分に味わえます。

- ほうれん草:アクが少なくなり、甘みと栄養価が高まります。おひたしやソテーにぴったりです。

- 白菜:霜にあたると甘みが増し、葉も柔らかくなります。鍋物やクリーム煮、漬物など大活躍します。

- 大根:みずみずしさと甘みが増し、辛味が和らぎます。おでんやふろふき大根など、じっくり煮込む料理におすすめです。

5.3 水仙や寒椿など冬を彩る花

彩りの少なくなる冬の庭や公園で、凛として咲く花を見かけると、心が和みますね。小寒の時期には、寒さの中で美しく咲き誇る花々が私たちの目を楽しませてくれます。

寒さに負けずに咲くその健気な姿は、私たちに静かな勇気と春への希望を与えてくれるようです。お散歩の途中で探してみるのも素敵な時間ですね。

| 花の名前 | 特徴 |

|---|---|

| 水仙(すいせん) | 雪の中でも咲くことから「雪中花(せっちゅうか)」とも呼ばれます。すっと伸びた茎に咲く清楚な花姿と、あたりに漂う甘い香りが魅力です。 |

| 寒椿(かんつばき) | 冬の寂しい景色に、鮮やかな赤やピンク色の花がよく映えます。サザンカと似ていますが、花が散るときに花ごと落ちるのが特徴です。 |

| 蝋梅(ろうばい) | ロウ細工のような、透き通るような黄色い花を咲かせます。まだ葉が出る前に花が咲き、上品で甘い香りを放ちます。 |

| 福寿草(ふくじゅそう) | 「元日草(がんじつそう)」とも呼ばれる、春を告げる縁起の良い花です。太陽の光を浴びて開く、黄金色の花が心を明るくしてくれます。 |

6. 小寒と大寒の違いをわかりやすく解説

冬の寒さを表す言葉に「小寒(しょうかん)」と「大寒(だいかん)」がありますね。どちらも二十四節気のひとつで、字面も似ているため、その違いが少し分かりにくいかもしれません。ここでは、小寒と大寒の違いを、時期や意味合いから分かりやすく紐解いていきましょう。

6.1 時期と寒さのピークの違い

小寒と大寒の最も大きな違いは、その時期と寒さの度合いにあります。二十四節気は、小寒、大寒、そして立春へと続いていきます。

小寒は「寒の入り」とも呼ばれ、本格的な寒さが始まる頃を指します。一方、大寒は、その名の通り「一年で最も寒さが厳しい時期」とされています。つまり、寒さの助走期間が小寒で、寒さのピークが大寒、とイメージすると分かりやすいかもしれませんね。

実際に、気象庁の統計データを見ても、日本では1月下旬から2月上旬にかけて年間で最も気温が低くなる地域が多く、暦と実際の気候がよく合っていることがわかります。この厳しい寒さの頂点である大寒を乗り越えると、暦の上では春の始まりである「立春」を迎えることになります。

6.2 言葉に込められた意味の違い

それぞれの漢字が持つ意味を知ると、違いがよりはっきりとします。「小」という字には「少し」や「始まり」といった意味合いがあり、「小寒」は寒さが本格化する始まりの時期であることを示しています。対して「大」という字は「最も」や「頂点」を意味し、「大寒」は寒さが極まる時期であることを表しているのですね。

6.2.1 【一覧表】小寒と大寒の比較

二つの季節の違いを、簡単な表にまとめてみました。こうして見比べると、それぞれの季節の役割がよくわかりますね。

| 項目 | 小寒(しょうかん) | 大寒(だいかん) |

|---|---|---|

| 時期の目安 | 1月5日頃から約15日間 | 1月20日頃から約15日間(立春の前日まで) |

| 季節の位置づけ | 寒の入り(寒さが本格化し始める頃) | 寒さの極み(一年で最も寒い頃) |

| 次の二十四節気 | 大寒(だいかん) | 立春(りっしゅん) |

このように、小寒と大寒は、冬という季節の中で寒さの段階を示す大切な節目です。小寒で冬支度を万全にし、大寒の厳しい寒さを乗り越え、やがて訪れるあたたかな春を心待ちにする。昔の人々が暦から季節の移ろいを感じていたように、わたしたちも日々の暮らしに季節の彩りを取り入れてみてはいかがでしょうか。

(参考:国立天文台 暦計算室)

7. まとめ

2026年の小寒は1月5日です。小寒は「寒の入り」とも呼ばれ、本格的な寒さが始まる頃を告げる二十四節気のひとつ。太陽の動きに基づいて決められるため、毎年日付が少しずつ変わります。この時期は七草粥をいただく風習や、寒ブリや寒シジミといった旬の味覚、そして水仙や寒椿といった冬の花々が暮らしに彩りを添えてくれます。厳しい寒さの中にも季節の移ろいを感じながら、心と体を大切に、暖かくしてお過ごしくださいね。

コメント