新しい年の幕開けとなる1月。清々しい気持ちで迎えるこの季節を、もっと豊かに味わってみませんか?この記事では、「1月といえば」思い浮かぶ伝統行事や旬の味覚、寒さの中で可憐に咲く花々、手紙に添えたい季語まで、暮らしを彩る情報を一覧でご紹介します。睦月の由来も知ることで、何気ない毎日が少し特別なものに感じられるはずです。

1. 1月の基本情報 睦月の由来と気候の特徴

新しい年が始まり、清々しい空気に心が洗われるような1月。日本では古くから「睦月(むつき)」という美しい名前で呼ばれてきました。新しい一年の幕開けにふさわしいこの月には、一体どのような意味が込められているのでしょうか。ここでは、1月の名前の由来や、この時期ならではの気候の特徴について、ゆっくりと紐解いていきましょう。

1月の和風月名である「睦月」の由来として最もよく知られているのは、お正月に家族や親戚が一堂に会し、共に新年を祝って仲睦まじく過ごす「睦び(むつび)の月」が転じたという説です。新しい年の始まりに、大切な人々と心を通わせる様子が目に浮かぶようですね。ほかにも、稲の種を水に浸して苗を育てる準備を始める「実月(むつづき)」や、物事の始まりを意味する「元月(もとつき)」から来たという説もあり、古くから1月が特別な月であったことがうかがえます。

1.1 二十四節気の小寒と大寒

季節の移ろいをより細やかに感じられる「二十四節気(にじゅうしせっき)」では、1月は「小寒(しょうかん)」と「大寒(だいかん)」の季節にあたります。一年で最も寒さが厳しくなる季節ですが、昔ながらの暦を知ることで、日々の暮らしに趣が生まれますよ。

| 二十四節気 | 時期の目安 | 意味や特徴 |

|---|---|---|

| 小寒(しょうかん) | 1月5日頃 | 「寒の入り」とも呼ばれ、本格的な寒さが始まる頃です。この日から節分までの約30日間を「寒(かん)の内」と言い、寒中見舞いを出し始める時期でもあります。 |

| 大寒(だいかん) | 1月20日頃 | 一年で最も寒さが厳しい時期とされています。武道の寒稽古や、お酒・お味噌などの「寒仕込み」が行われるのもこの頃。厳しい寒さの中で作られたものは、雑菌が少なく、味わい深い逸品になるといわれています。 |

1月の気候は、冬型の気圧配置が強まる影響で、全国的に気温がぐっと低くなります。太平洋側では空気がからからに乾燥して晴れの日が続く一方、日本海側では曇りや雪の日が多くなるのが特徴です。お部屋では加湿器を使ったり、火の元に注意したりと、乾燥対策を心がけたいですね。また、冷えは体にこたえますから、温かい飲み物や重ね着で、上手に体を温めてお過ごしください。

より詳しい二十四節気については、国立天文台のウェブサイトも参考になります。

2. 1月といえばこの行事・イベントカレンダー

新しい年が明ける1月は、清々しい気持ちと共にたくさんの行事がめぐってきます。昔から続く伝統的なものから、お正月の楽しみとして定着したイベントまで、カレンダーを眺めるだけで心が弾みますね。ここでは、そんな1月を彩る主な行事やイベントを一つひとつご紹介します。

2.1 お正月(元日)

1月1日、「元日(がんじつ)」は、新しい一年の始まりを祝う国民の祝日です。この日から1月3日までの三が日は、多くの人が家族や親しい人たちと過ごし、新年の訪れをお祝いします。街は静けさと華やかさが入り混じった、特別な空気に包まれます。

2.1.1 初詣

年が明けてから初めて神社やお寺にお参りすることを「初詣(はつもうで)」といいます。過ぎた一年の無事を感謝し、新しい一年が健やかで幸せなものになるよう祈願する、大切な習慣です。一般的には松の内(1月7日、地域によっては15日まで)に済ませるのが良いとされていますが、心を込めてお参りすることが何より大切ですね。

2.1.2 初日の出

元日の朝に昇る太陽を「初日の出」と呼び、拝むことで一年の幸せを願います。山頂や海辺で見る荘厳な日の出は「ご来光(ごらいこう)」とも呼ばれ、格別な趣があります。古くから、初日の出と共に「年神様(としがみさま)」という新年の神様が現れると信じられてきました。凛とした冬の空気のなかで見る初日の出は、心に新たな活力を与えてくれます。

2.1.3 おせち料理とお雑煮

お正月にいただくおせち料理は、神様へのお供え物であると共に、家族の幸せを願う縁起の良い料理を重箱に詰めたものです。一つひとつのお料理に、子孫繁栄や長寿、豊作といった意味が込められています。また、お雑煮は地域や家庭によって特色が豊か。関東風の角餅にすまし汁、関西風の丸餅に白味噌仕立てなど、ご家庭の味をいただくのもお正月の楽しみの一つです。

2.2 七草粥(1月7日)

1月7日の「人日(じんじつ)の節句」に、春の七草を入れて炊いたお粥をいただくのが「七草粥」の習慣です。お正月の豪華な食事で少し疲れた胃を休め、一年の無病息災を願う、古くからの優しい知恵が詰まっています。スーパーなどでも七草のセットが並び、手軽に季節の行事を楽しめるのが嬉しいですね。

| 名前 | 現代の呼び名 |

|---|---|

| セリ | セリ |

| ナズナ | ペンペングサ |

| ゴギョウ | ハハコグサ |

| ハコベラ | ハコベ |

| ホトケノザ | コオニタビラコ |

| スズナ | カブ |

| スズシロ | ダイコン |

2.3 鏡開き(1月11日)

年神様へのお供え物だった鏡餅を下げて、家族でいただく行事を「鏡開き(かがみびらき)」といいます。一般的には松の内が終わる1月11日に行われますが、地域によっては日付が異なることもあります。お餅を刃物で「切る」のは縁起が悪いとされ、木槌などで叩き割ることから「開く」という縁起の良い言葉が使われるようになりました。お汁粉やぜんざいにして、神様の力が宿ったお餅をありがたくいただきましょう。

2.4 成人の日(1月の第2月曜日)

「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」ことを趣旨とする国民の祝日です(内閣府「国民の祝日について」より)。以前は1月15日でしたが、現在はハッピーマンデー制度により1月の第2月曜日となっています。全国各地で成人式(近年は「二十歳のつどい」などの名称も)が開かれ、華やかな晴れ着姿が街を彩る、おめでたい一日です。

2.5 その他の1月のイベント

伝統的な行事のほかにも、1月には新春を飾る恒例のイベントがあります。

2.5.1 箱根駅伝

お正月の風物詩としてすっかりお馴染みの「箱根駅伝」。正式名称は「東京箱根間往復大学駅伝競走」といい、毎年1月2日と3日に行われます。ひたむきに襷(たすき)をつなぐ選手たちの姿に、思わず胸が熱くなりますね。こたつに入りながらテレビの前で応援するのも、お正月ののんびりとした過ごし方の一つです。

2.5.2 初売りと福袋

デパートや商店街が新年最初に営業を始める「初売り」も、大きな楽しみの一つ。特に、さまざまな商品が詰まった「福袋」は、何が入っているかわからないドキドキ感と、お得感で人気を集めます。最近では中身がわかる福袋も増え、計画的にお買い物を楽しむ方も多いようです。新しい年の始まりに、自分へのご褒美を探してみてはいかがでしょうか。

3. 1月といえば思い浮かぶ季節の風物詩

新しい年が始まり、清々しい空気に包まれる1月。街の様子や家の中にも、この時期ならではの美しい日本の習慣が息づいています。ここでは、お正月行事そのものとは少し違う、心に残る1月の季節の風物詩をご紹介します。何気ない風景にも、暮らしを豊かにするヒントが隠されているかもしれませんね。

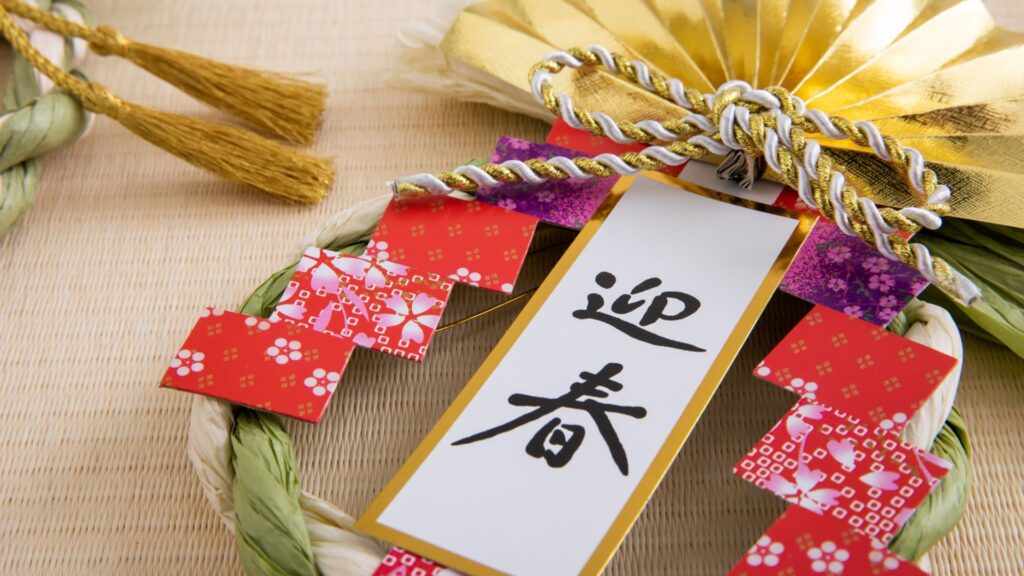

3.1 お正月飾り(門松・しめ縄・鏡餅)

お正月に玄関先や神棚が華やぐのは、素敵なお正月飾りのおかげですね。これらは単なる飾りではなく、新しい年の神様である「年神様(歳神様)」を家庭にお迎えするための、大切な意味が込められています。

それぞれの飾りが持つ意味を知ると、お正月を迎える気持ちもより一層深まるのではないでしょうか。主なお正月飾りの意味と飾る場所を、簡単にまとめてみました。

| 飾り | 意味 | 主な飾り場所 |

|---|---|---|

| 門松(かどまつ) | 年神様が迷わずに家へいらっしゃるための目印(依り代)です。 | 玄関や門の前 |

| しめ縄・しめ飾り | 神様をお迎えする神聖な場所であることを示し、災いが外から入るのを防ぐ結界の役割があります。 | 玄関の扉、神棚 |

| 鏡餅(かがみもち) | 年神様へのお供え物であり、神様の魂が宿る場所とされています。 | 神棚、床の間 |

これらの飾りは、一般的に「松の内」と呼ばれる期間まで飾ります。松の内は地域によって異なり、関東では1月7日まで、関西では1月15日までとするところが多いようです。最近ではマンションにも飾りやすい、可愛らしいデザインのものも増えているので、ご自身の暮らしに合わせて取り入れてみるのも楽しいですね。

3.2 年賀状と書き初め

新しい年の始まりに届く年賀状は、いくつになっても嬉しいもの。遠くに住む友人や、普段なかなか会えない親戚からの便りに、心が温かくなります。近年はSNSなどで新年の挨拶をすることも増えましたが、一枚一枚に心を込めて書かれた文字や、選ばれたデザインには、その人ならではの温もりが感じられます。

そして、もう一つの筆仕事が「書き初め」です。1月2日に行うのが習わしとされ、その年にかける抱負や目標を筆で書き記します。字の上手い下手は関係ありません。墨の香りに包まれながら静かに筆を運び、自分の心と向き合う時間は、気持ちを新たにするための素晴らしいひとときとなるでしょう。今年の一文字を考えてみるのも、素敵な習慣かもしれませんね。

3.3 こたつとみかん

日本の冬の情景として、多くの人が思い浮かべる「こたつとみかん」。家族みんなでこたつを囲み、テレビを見ながらみかんを食べる…そんな温かい記憶をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この組み合わせが定番になったのには、ちゃんとした理由があるようです。こたつで温まると汗をかきやすいため、手軽に水分とビタミンを補給できるみかんは、まさにうってつけ。冬に流行しやすい風邪の予防にもつながる、理にかなった組み合わせだったのですね。

こたつから出ずにすぐ手が届き、手で皮をむいて気軽に食べられるのも、この組み合わせが愛され続ける理由の一つでしょう。こたつでぬくぬくと温まりながら、甘酸っぱいみかんをいただく時間は、何にも代えがたい冬の小さな幸せですね。

4. 1月の旬の食べ物といえば

新しい年が始まり、寒さも一層厳しくなる1月。こんな季節には、旬の食材をいただいて、体の中から元気をチャージしませんか。冬の寒さに耐えて育った野菜は甘みがぎゅっと凝縮され、冷たい海で育った魚は脂がのって格別のおいしさです。ここでは、1月にぜひ味わっていただきたい、とっておきの旬の味覚をご紹介します。

4.1 1月が旬の野菜

1月は、お鍋や煮込み料理にぴったりの根菜や葉物野菜が豊富です。厳しい寒さに当たることで、野菜自らが凍らないように糖分を蓄えるため、甘みが増しておいしくなるんですよ。体を温める効果が期待できるものも多いので、日々の食卓に上手に取り入れたいですね。

| 野菜 | 特徴やおすすめの食べ方 |

|---|---|

| 大根 | みずみずしく甘みが増す時期。味が染みやすいので、おでんやふろふき大根、ぶり大根などの煮込み料理に最適です。 |

| 白菜 | 霜にあたって甘みが強くなります。鍋物はもちろん、クリーム煮や豚肉との重ね蒸しにすると、白菜の甘みを存分に楽しめます。 |

| 春菊 | 独特の香りが魅力の香味野菜。すき焼きやお鍋に欠かせません。さっと茹でておひたしや和え物にするのもおすすめです。 |

| ほうれん草 | 冬のほうれん草は「ちぢみほうれん草」とも呼ばれ、葉が肉厚で甘みが強いのが特徴。鉄分やビタミンが豊富です。 |

| ごぼう | 香りがよく、食物繊維がたっぷり。きんぴらごぼうや炊き込みご飯、豚汁など、滋味深い味わいが楽しめます。 |

4.2 1月が旬の果物

冬の食卓に彩りを添えてくれるのが、旬の果物たち。特に柑橘類は種類が豊富で、選ぶ楽しみもありますね。ビタミンCがたっぷり含まれているので、乾燥する季節の健康維持にもぴったり。こたつで温まりながらいただくみかんは、冬の幸せなひとときです。

| 果物 | 特徴やおすすめの食べ方 |

|---|---|

| みかん | こたつのお供の定番。甘みと酸味のバランスが良く、手軽にビタミン補給ができます。薄皮にも栄養が含まれています。 |

| いよかん | みかんより大きく、ジューシーで香り高いのが特徴。皮をむいた瞬間に広がる爽やかな香りがたまりません。 |

| きんかん | 皮ごと食べられる小さな柑橘。甘露煮やはちみつ漬けにすると、のどにやさしい冬のデザートになります。 |

| いちご | ハウス栽培のものが旬を迎え、甘くて美味しいいちごが多く出回ります。そのままはもちろん、ケーキやデザートにも。 |

4.3 1月が旬の魚介類

冷たい冬の海が育んだ魚介類は、身が引き締まり、脂がのって一年で最もおいしい時期を迎えます。お刺身はもちろん、鍋物や焼き物、煮付けなど、さまざまな調理法でその豊かな味わいを堪能したいものです。お祝いの席にもぴったりの豪華な海の幸も旬を迎えます。

旬の魚介類については、農林水産省のウェブサイトでも紹介されています。こちらも参考に、献立を考えてみるのも楽しいかもしれませんね。

旬の食材(農林水産省)

| 魚介類 | 特徴やおすすめの食べ方 |

|---|---|

| ぶり | 「寒ぶり」と呼ばれ、脂ののりは最高潮。お刺身やぶりしゃぶ、照り焼き、ぶり大根など、どんな料理でも主役級のおいしさです。 |

| たら | 淡白で上品な味わいの白身魚。鍋物(たらちり)やムニエルにぴったり。新鮮なものは白子(真鱈)やたらこ(スケソウダラ)も絶品です。 |

| あんこう | 「冬の味覚の王様」とも。あんこう鍋は、身や皮、肝など余すところなく味わえ、コラーゲンもたっぷりです。 |

| かき(牡蠣) | 「海のミルク」と呼ばれるほど栄養満点。ぷりぷりの食感が楽しめます。カキフライや鍋、炊き込みご飯が人気です。 |

| ひらめ | 「寒びらめ」は身が厚く締まり、上品な甘みが楽しめます。お刺身や昆布締め、ムニエルなどで繊細な味わいを堪能しましょう。 |

5. 1月に咲く花といえば

厳しい寒さが続く1月ですが、その中でもけなげに咲き、私たちの心を和ませてくれる花々があります。冷たい空気の中に美しい彩りを見つけると、なんだか得をしたような嬉しい気持ちになりますよね。ここでは、そんな1月に見頃を迎える代表的な花をご紹介します。お散歩の途中で探してみたり、お部屋に飾ってみたりして、季節の移ろいを楽しんでみてはいかがでしょうか。

5.1 水仙(スイセン)

冬の澄んだ空気の中に、甘く清らかな香りを漂わせる水仙。すらりと伸びた茎の先に咲く凛とした姿は、まるで冬の貴婦人のようです。古くから日本でも親しまれ、和の趣を感じさせる「日本水仙」などが有名ですね。雪の中でも花を咲かせるその生命力は、新しい年の始まりに希望を与えてくれます。お庭や公園で見かけると、思わず足を止めてしまう魅力があります。

水仙は、その美しい姿とは裏腹に、球根や葉に毒を持っています。特にニラと葉がよく似ているため、家庭菜園などをされている方は間違って口にしないよう、十分にご注意くださいね。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 見頃 | 12月~2月頃 |

| 花言葉 | 「自己愛」「うぬぼれ」「神秘」「再生」「希望」 |

| 代表的な名所 | 越前海岸(福井県)、爪木崎(静岡県)、をくづれ水仙郷(千葉県)など |

5.2 梅(ウメ)

「花の兄」とも呼ばれ、まだ寒さの厳しい季節に他の花に先駆けて咲き始める梅。その気品あふれる香りと可憐な花姿は、春の訪れをいち早く告げてくれる、希望の象徴です。桜のような華やかさとはまた違う、奥ゆかしい美しさが魅力ですね。紅白の梅が揃って咲く様子はとても縁起が良く、新春を祝う席にもぴったりです。

全国各地には梅の名所があり、1月下旬頃から「梅まつり」が開催されるところも。一足早い春を探しに、お出かけしてみるのも素敵です。有名な水戸の偕楽園では、約100品種3,000本の梅が咲き誇るそうです。詳細は公式サイトで確認してみてくださいね。

偕楽園 公式サイト

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 見頃 | 1月下旬~3月頃 |

| 花言葉 | 「高潔」「忍耐」「忠実」「上品」 |

| 代表的な名所 | 偕楽園(茨城県)、湯島天満宮(東京都)、北野天満宮(京都府)など |

5.3 椿(ツバキ)

光沢のある深い緑の葉と、こっくりとした色合いの花のコントラストが美しい椿。日本原産の花木で、古くから庭木として愛されてきました。冬の景色にぱっと映えるその鮮やかさは、見る人の心を明るくしてくれます。品種も多く、一重咲きや八重咲き、さまざまな色や模様があり、見飽きることがありません。

椿は花が首からぽとりと落ちる様子から、武士の時代には縁起が悪いと避けられることもあったそうですが、今ではそのような心配はあまりありません。ただ、お見舞いにお持ちするのは避けた方が良いかもしれませんね。控えめながらも堂々としたその佇まいは、大人の女性の美しさに通じるものがあるように感じられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 見頃 | 12月~4月頃(品種による) |

| 花言葉 | 「控えめな優しさ」「誇り」「完全な愛」 (赤)「気取らない優美さ」(白)「完全なる美しさ」 |

| 代表的な名所 | 伊豆大島(東京都)、五島列島(長崎県)、椿寿庵(富山県)など |

5.4 福寿草(フクジュソウ)

福寿草は、その名の通り、幸福と長寿を願う、とても縁起の良い花です。旧暦の元旦(2月上旬)頃に咲き始めることから「元日草(がんじつそう)」という別名も持ち、古くから人々に春の訪れを知らせてきました。雪の間から太陽のように輝く黄金色の花を咲かせる姿は、力強い生命力にあふれています。

福寿草は太陽の光が大好きで、日が当たると花を開き、曇りや夜には閉じてしまうという可愛らしい性質を持っています。お正月の寄せ植えなどにもよく使われるので、目にする機会も多いかもしれません。小さくても明るいその姿に、きっと元気をもらえるはずですよ。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 見頃 | 1月~4月頃 |

| 花言葉 | 「幸福」「長寿」「永久の幸福」「思い出」 |

| 代表的な名所 | 両神山麓(埼玉県)、霊仙山(滋賀県)、ぐんまフラワーパーク(群馬県)など |

6. 手紙や俳句に使える1月の季語・時候の挨拶

新しい年が幕を開ける1月。凛とした空気の中に、新たな始まりへの期待が満ちる季節ですね。そんな清々しい気持ちを、手紙や俳句に込めてみませんか?季節を表す言葉「季語」や、手紙の書き出しに使う「時候の挨拶」を知っていると、表現の幅がぐっと広がります。ここでは、あなたの言葉に美しい季節の彩りを添える、1月の言葉をご紹介します。

6.1 1月を表す代表的な季語

季語とは、俳句や連歌などで使う、季節を表す言葉のこと。1月は新年を祝う華やかな言葉から、深まる冬の厳しさを表す言葉まで、さまざまな表情を持っています。代表的な季語を分類ごとに見ていきましょう。

| 分類 | 季語の例 | 読み方 | 簡単な意味 |

|---|---|---|---|

| 時候 | 初春、新年、睦月、小寒、大寒、寒の内 | はつはる、しんねん、むつき、しょうかん、だいかん、かんのうち | 新しい年や、暦の上での寒さの段階を表します。 |

| 行事 | お正月、初詣、書初、七草、鏡開、歌会始 | おしょうがつ、はつもうで、かきぞめ、ななくさ、かがみびらき、うたかいはじめ | 1月に行われる伝統的な行事やイベントです。 |

| 生活 | 年賀状、福寿草、門松、おせち、雑煮、初夢 | ねんがじょう、ふくじゅそう、かどまつ、おせち、ぞうに、はつゆめ | お正月の暮らしに根付いた風習や食べ物です。 |

| 植物 | 水仙、寒菊、寒椿、冬牡丹、梅探る | すいせん、かんぎく、かんつばき、ふゆぼたん、うめさぐる | 寒さの中で凛と咲く花や、春を待つ梅の様子です。 |

これらの季語を使うと、短い言葉で情景を豊かに表現できます。例えば、江戸時代の俳人・小林一茶は、お正月の微笑ましい風景をこう詠みました。

「正月や 村の子どもも みなおすまし」

たった十七音の中に、新しい着物で少し緊張しながらも嬉しそうな子どもたちの姿が目に浮かぶようです。あなたも、心に浮かんだ1月の風景を季語にのせて、俳句を詠んでみてはいかがでしょうか。

6.2 1月の時候の挨拶

手紙の書き出しに使う時候の挨拶は、相手を思いやる気持ちを伝える大切な言葉です。特に寒さの厳しい季節には、相手の健康を気遣う一言を添えることで、心が温まる手紙になりますね。1月は時期によって少しずつ表現が変わりますので、上旬・中旬・下旬に分けてご紹介します。

6.2.1 1月上旬(松の内)の時候の挨拶

新年を祝う気持ちを伝える、華やかな挨拶が中心です。松の内(一般的には1月7日まで、地域によっては15日まで)に使う表現です。

- 改まった手紙に:「新春の候」「初春の候」「迎春の候」

- 親しい方への手紙に:「明けましておめでとうございます」「新春のお慶びを申し上げます」「輝かしい新年をお迎えのことと存じます」

結びの挨拶には、「幸多き一年となりますよう心よりお祈り申し上げます」といった言葉がよく合います。

6.2.2 1月上旬以降~中旬の時候の挨拶

松の内が明けると、少しずつ寒さが本格的になってきます。二十四節気の「小寒」を過ぎ、寒さが増してくる頃です。この時期から立春(2月4日頃)までは「寒中見舞い」を出すこともできます。

- 改まった手紙に:「小寒の候」「寒の入りを迎え」「寒気厳しき折」

- 親しい方への手紙に:「寒さ厳しき折、いかがお過ごしでしょうか」「松の内も過ぎ、いよいよ寒さが本番となってまいりました」「暖冬とはいえ、朝晩はやはり冷え込みますね」

結びの挨拶には、「寒さ厳しき折、くれぐれもご自愛ください」など、相手の体を気遣う言葉を添えましょう。

6.2.3 1月下旬(大寒の頃)の時候の挨拶

一年で最も寒いとされる「大寒」の時期です。厳しい寒さを表す言葉とともに、春を待つ気持ちを表現するのも素敵です。

- 改まった手紙に:「大寒の候」「酷寒の候」「厳寒の候」

- 親しい方への手紙に:「一年で最も寒い季節となりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか」「厳しい寒さが続いておりますが、春の訪れが待たれるこの頃です」「窓の外では雪が舞っております」

結びの挨拶には、「春の訪れまで今しばらく、どうぞ暖かくしてお過ごしください」のように、希望を感じさせる一言を加えるのもおすすめです。季節の言葉を上手に使って、あなたの真心を伝えてみてくださいね。

7. まとめ

新しい年の幕開けとなる1月は、お正月をはじめとした清々しい行事や、厳しい寒さの中に春の兆しを感じさせる風物詩に満ちていますね。旬の味覚を食卓に並べたり、可憐に咲く水仙や梅を飾ったりするだけで、日々の暮らしがより一層豊かに感じられることでしょう。慌ただしい日常から少しだけ離れ、季節の移ろいに心を寄せてみませんか。清らかな1月の空気を感じながら、あなたらしい素敵な一年を始めてくださいね。

コメント