暦の上では冬が始まる「立冬」。2025年の立冬は11月7日です。なぜ毎年日付が変わるのか、ご存じですか?この記事では、立冬の正確な日付とその決まり方から、言葉の意味、冬支度や旬の食べ物といった季節の過ごし方、手紙に使える時候の挨拶まで、暮らしに役立つ情報を詳しく解説します。季節の節目を楽しみながら、あたたかく冬を迎える準備を始めましょう。

1. 2025年の立冬はいつ?

朝晩の空気がひんやりと澄みわたり、温かい飲み物が恋しくなる季節になりましたね。そろそろ冬の気配を感じる頃ですが、暦の上での冬の始まりである「立冬(りっとう)」はいつなのでしょうか。ここでは、2025年の立冬の日付や、毎年日付が変わる理由について、やさしく解説していきます。

1.1 2025年の立冬は11月7日です

2025年の立冬は、11月7日(金)です。この日から暦の上では冬が始まります。日中の陽ざしにまだ暖かさが残っていても、吹く風はどこか冷たさを帯び、木々の葉が舞い落ちる様子に冬の訪れを感じられることでしょう。本格的な寒さに備えて、少しずつ冬支度を始めるのにぴったりの時期ですね。

1.2 立冬の期間はいつからいつまで?

「立冬」という言葉は、冬が始まる特定の日を指すだけでなく、次の節気である「小雪(しょうせつ)」が始まるまでの約15日間の期間を表す言葉でもあります。つまり、2025年の立冬の期間は、11月7日から小雪の前日にあたる11月21日までとなります。この約2週間の間に、日に日に冬が深まっていくのですね。

1.3 立冬の日付が毎年変わる理由と決め方

「去年の立冬はいつだったかしら?」と思うことはありませんか。実は、立冬の日付は毎年同じではなく、11月7日か8日のどちらかになることがほとんどです。これは、私たちが使っているカレンダーの1年(365日)と、地球が太陽の周りを一周する時間(約365.2422日)に、少しだけズレがあるため。このわずかなズレを調整するために「うるう年」があるように、二十四節気の日付も毎年少しずつ変動するのです。

1.3.1 二十四節気と太陽黄経の関係

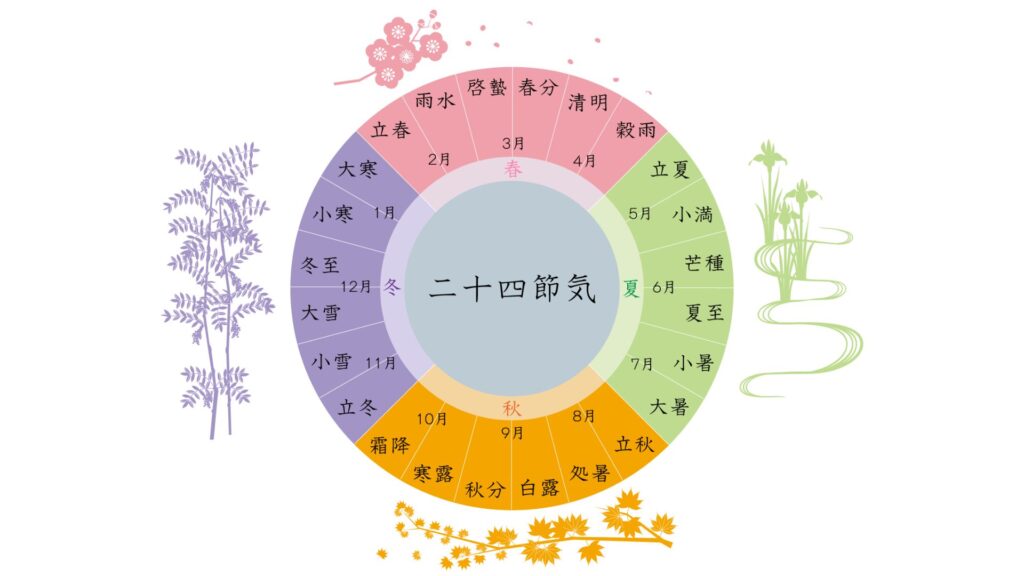

立冬の日付は、「二十四節気(にじゅうしせっき)」という季節の分け方に基づいて決められています。二十四節気とは、太陽の動きに合わせて1年を24等分し、それぞれに季節を表す名前を付けたものです。そして、立冬は「太陽黄経(たいようこうけい)」が225度になる日と天文学的に定められています。

「太陽黄経」と聞くと少し難しく感じるかもしれませんが、これは空の上での太陽の通り道(黄道)における位置を示す住所のようなもの。この太陽の位置によって日付が決まるため、毎年同じ日になるとは限らないのですね。参考までに、立冬とその前後の二十四節気について、下の表にまとめてみました。

| 節気名 | 2025年の日付 | 太陽黄経 | 季節の目安 |

|---|---|---|---|

| 霜降(そうこう) | 10月23日 | 210度 | 朝晩の冷え込みで霜が降り始める頃 |

| 立冬(りっとう) | 11月7日 | 225度 | 暦の上で冬が始まる頃 |

| 小雪(しょうせつ) | 11月22日 | 240度 | 冷え込みが進み雪が降り始める頃 |

より詳しい暦の情報については、国立天文台のウェブサイトも参考にしてみてくださいね。

2. そもそも立冬とはどんな日?基本的な意味を解説

「立冬」という言葉を聞くと、いよいよ冬がやってくるのだなと、身が引き締まるような気持ちになりますね。朝晩の空気がひんやりと澄み渡り、日だまりの暖かさがことさら愛おしく感じられるこの季節。ここでは、立冬がどのような日なのか、その意味をひもといていきましょう。

2.1 立冬は暦の上での冬の始まりを意味する

立冬とは、その漢字が表す通り「冬が立つ」、つまり暦の上で冬が始まる日のことを指します。秋が終わり、冬の気配がはっきりと感じられるようになる頃合いです。

もちろん、この日から急に厳しい寒さになるわけではありません。しかし、木々の葉が落ちて木枯らしが吹き始めたり、朝には霜が降りたりと、日ごとに冬の訪れを実感することが増えていきます。昔の人々は、こうした自然の小さな変化を捉え、季節の節目として大切にしてきました。立冬は、本格的な冬に向けて心と体の準備を始めるための、大切な合図のような日なのですね。

2.2 二十四節気における立冬の位置づけ

立冬は、一年を24に分けた季節の節目である「二十四節気(にじゅうしせっき)」の一つです。二十四節気は、もともと古代中国で、太陽の動きをもとに農業の目安として作られた暦のこと。季節をより細やかに感じ取り、暮らしに役立ててきた先人の知恵が詰まっています。

立冬は、秋の最後の節気である「霜降(そうこう)」と、冬の2番目の節気である「小雪(しょうせつ)」の間にあたります。春の「立春」、夏の「立夏」、秋の「立秋」と並んで、季節の大きな変わり目を示す重要な日とされています。

冬の季節に含まれる二十四節気を知ると、これからの季節の移ろいがより楽しみになるかもしれませんね。

| 季節 | 二十四節気の名称 | 読み方 | 時期の目安と意味 |

|---|---|---|---|

| 冬 | 立冬 | りっとう | 11月7日頃。この日から暦の上では冬が始まる。 |

| 冬 | 小雪 | しょうせつ | 11月22日頃。冷え込みが厳しくなり、雪が降り始める頃。 |

| 冬 | 大雪 | たいせつ | 12月7日頃。本格的に雪が降り積もる頃。 |

| 冬 | 冬至 | とうじ | 12月22日頃。一年で最も昼が短く、夜が長い日。 |

| 冬 | 小寒 | しょうかん | 1月5日頃。「寒の入り」とも言われ、寒さが厳しくなり始める頃。 |

| 冬 | 大寒 | だいかん | 1月20日頃。一年で最も寒さが厳しい頃。 |

より詳しい二十四節気については、国立天文台のウェブサイトも参考になりますので、ご覧になってみてくださいね。

3. 立冬の時期に行われる日本の風習や過ごし方

暦の上で冬が始まる立冬。この時期になると、昔から伝わる日本の知恵として、人々は本格的な冬に向けて準備を始めてきました。ここでは、立冬の時期にぴったりの風習や、季節を感じる過ごし方をご紹介します。忙しい毎日の中でも、季節の移ろいに少しだけ耳を澄ませてみませんか。

3.1 本格的な冬支度を始める日

「立冬」という言葉を聞くと、いよいよ冬が来るのだなと実感しますよね。急に寒くなって慌てないように、この日を目安に少しずつ冬の準備を始めるのは、昔ながらの暮らしの知恵です。立冬は、そんな冬支度を始めるのにぴったりの合図。気持ちよく冬を迎えるために、身の回りを整えていきましょう。

3.1.1 こたつや暖房器具を出す目安

朝晩の冷え込みが身にしみるようになると、恋しくなるのが「こたつ」やストーブなどの暖房器具。いつ出そうか迷うこともありますが、立冬はひとつの良いきっかけになります。家族が集まるこたつを準備したり、ストーブの灯油を用意したり。シーズン初めに使う前には、フィルターの掃除や試運転をしておくと、いざという時に安心して使えますね。温かいお部屋で、ぬくぬくと過ごす冬の時間を想像するのも楽しいひとときです。

3.1.2 冬服への衣替え

日中はまだ暖かくても、風が冷たくなってくるこの季節。クローゼットの中も、本格的な冬仕様へ衣替えを進めましょう。厚手のコートやダウンジャケット、ウールのセーターなどを、いつでも着られるように準備しておくと安心です。お気に入りのコートや温かいセーターに袖を通すのが楽しみになる季節でもありますね。衣替えのついでに、防虫剤を新しいものに交換したり、もう着なくなった服を整理したりするのもおすすめです。

3.2 立冬の頃に行われる七五三

11月15日は、お子様の健やかな成長を祝う「七五三」の日です。この時期はちょうど立冬と重なることが多く、神社では可愛らしい晴れ着姿の子どもたちや、その成長を喜ぶご家族の姿が見られます。晴れ着姿のお子さんを見かけると、こちらまで心が和みますね。

七五三が11月に行われるようになった由来は諸説ありますが、江戸時代の将軍・徳川綱吉が、体の弱かった息子・徳松の健康を祈って11月15日にお祝いをしたのが始まりとも言われています。ご自身のお子様やお孫様の七五三を思い出される方もいらっしゃるかもしれません。立冬の頃の風物詩として、街を彩る微笑ましい光景です。

3.3 木枯らし一号が吹く季節

「木枯らし一号」は、冬の訪れを告げる便りのような存在です。立冬を迎える頃に吹くことが多く、このニュースを聞くと「いよいよ冬本番だな」と感じる方も多いのではないでしょうか。「木枯らし」という言葉には、冬の訪れを告げる風情が感じられます。

気象庁では、東京と近畿地方で「木枯らし一号」を発表しています。これには、実はいくつかの条件があるのをご存知でしたか?東京における定義を、少し覗いてみましょう。

| 項目 | 定義 |

|---|---|

| 期間 | 10月半ばから11月末までの間 |

| 気圧配置 | 西高東低の冬型の気圧配置になっている |

| 風向・風速 | 北寄りの風(西北西~北東)が、最大風速8メートル/秒以上で吹く |

これらの条件が揃った最初の日に、「木枯らし一号」が発表されます。ただ、近年は気候の変化により、条件を満たせずに発表されない年もあります。詳しい情報については、気象庁の「東京における冬の季節現象」のページも参考にしてみてくださいね。冷たく強い風が吹く日には、体を冷やさないよう、首元を温かくしてお出かけください。

4. 立冬に食べたい旬の食べ物

暦の上で冬が始まる立冬の頃は、ぐっと冷え込む日が増えてきますね。そんな季節の変わり目には、旬の恵みをいただいて、心も体もぽかぽかに温まりませんか。栄養をたっぷり蓄えた冬の食材は、味も濃く、私たちの体に活力を与えてくれます。ここでは、立冬の時期にぜひ味わいたい、とっておきの旬の食べ物をご紹介します。

4.1 体を温める冬の鍋料理

肌寒さを感じる日には、湯気の立つ温かいお鍋が恋しくなりますね。旬の野菜やお魚、お肉をたっぷり使った鍋料理は、体を芯から温めてくれる冬のごちそうです。みんなで食卓を囲む楽しさもあり、心まで温まります。

定番の寄せ鍋や水炊きはもちろん、生姜を効かせた鶏だんご鍋、栄養満点の発酵食品である味噌やキムチを使ったお鍋もおすすめです。いろいろな食材のうまみが溶け出したスープをいただけば、最後の一滴まで美味しく、栄養を余すところなく摂取できます。立冬の日を、ご家族で楽しむ「お鍋の日」にしてみるのも素敵ですね。

4.2 旬を迎える野菜と果物

立冬の頃に旬を迎える野菜や果物は、夏の太陽を浴び、秋の恵みを受けて、栄養価がぐんと高まっています。特に冬野菜は、寒さで凍ってしまわないように細胞に糖分を蓄えるため、甘みが増して一層おいしく感じられます。旬の味を食卓に取り入れて、季節の移ろいを味わいましょう。

4.2.1 白菜や大根など冬野菜の旬

鍋物や煮物、汁物など、冬の食卓に欠かせない野菜たちが旬を迎えます。冬野菜には、寒さから身を守るために糖分を蓄える性質があり、甘みが増して美味しくなるという嬉しい特徴があります。それぞれの野菜の持ち味を活かしたお料理で、冬ならではの味わいを楽しんでみてください。

| 野菜 | 特徴とおすすめの食べ方 |

|---|---|

| 白菜 | 鍋物や煮物にすると、とろりとした食感と甘みが楽しめます。クリーム煮や、豚肉との重ね蒸しもおすすめです。 |

| 大根 | みずみずしく甘みがあり、煮崩れしにくいのが特徴。おでんやふろふき大根、ぶりのあらと一緒に煮る「ぶり大根」は格別です。 |

| 長ねぎ | 加熱すると甘みととろみが増します。鍋物やすき焼きにはもちろん、シンプルに焼いてお醤油をたらすだけでも立派な一品になります。 |

| 春菊 | 独特の香りが食欲をそそります。すき焼きや鍋物には欠かせない名脇役。さっと茹でておひたしや和え物にするのも美味しいです。 |

| ほうれん草 | 鉄分やビタミンが豊富で、冬に旬を迎えるものは特に味が濃く、甘みがあります。おひたしやソテー、グラタンなど幅広く使えます。 |

| ごぼう | 豊かな香りと食感が魅力。食物繊維が豊富です。きんぴらごぼうや豚汁、炊き込みご飯に入れると風味がぐっと増します。 |

(参考:農林水産省「aff(あふ)2011年1月号 特集1 冬野菜」)

4.2.2 りんごやみかんなど旬の果物

こたつでみかんをいただく風景は、日本の冬の象徴ともいえますね。立冬の頃からは、みかんやりんごなど、おなじみの果物がますます美味しくなります。ビタミンが豊富な旬の果物は、風邪の予防や乾燥しがちな冬のお肌のケアにもぴったりです。食後のデザートやおやつに、旬の甘みをどうぞ。

| 果物 | 特徴とおすすめの食べ方 |

|---|---|

| みかん | 甘みと酸味のバランスが良く、手軽にビタミンCを補給できます。薄皮(じょうのう膜)ごと食べると食物繊維も摂れます。 |

| りんご | 「ふじ」や「ジョナゴールド」など、蜜がたっぷりの品種が旬を迎えます。そのままはもちろん、焼きりんごやアップルパイもおすすめです。 |

| 柿 | とろりとした甘さが魅力。ビタミンAやCが豊富です。そのままいただくほか、白和えやなますに加えると上品な一品になります。 |

| ゆず | 爽やかな香りが特徴で、料理の風味付けに大活躍します。皮を刻んで吸い物に浮かべたり、果汁を絞ってポン酢を手作りしたりするのも良いですね。 |

5. 手紙やメールで使える立冬の時候の挨拶

暦の上では冬が始まる立冬。この時期に誰かへ手紙やメールを送るなら、季節を感じるひと言を添えてみてはいかがでしょうか。時候の挨拶は、相手を気遣う気持ちを伝え、文章に温かみと彩りを加えてくれます。ここでは、ビジネスシーンからプライベートまで、すぐに使える立冬の挨拶文をご紹介します。

5.1 時候の挨拶「立冬の候」を使う時期

時候の挨拶には、二十四節気に由来する言葉がたくさんあります。「立冬の候(りっとうのこう)」もそのひとつ。この挨拶が使えるのは、立冬の日(11月7日頃)から、次の節気である「小雪(しょうせつ)」(11月22日頃)の前日までが目安です。

約15日間と少し短い期間ですが、この時期ならではの季節感を表現するのにぴったりの言葉です。少し堅い表現なので、主にビジネス文書や目上の方への手紙で使われます。親しい間柄の方には、もう少し柔らかな表現を選ぶと良いでしょう。

5.2 すぐに使える時候の挨拶の例文

ここからは、実際に使える時候の挨拶を、送る相手に合わせてご紹介します。改まったお手紙から、気軽なメールまで、場面に応じて使い分けてみてくださいね。

5.2.1 ビジネスシーンでの例文

お仕事関係のお手紙やメールでは、礼儀正しさが大切です。簡潔で分かりやすい言葉を選び、相手の健康や会社の繁栄を願うひと言を添えましょう。

| 種類 | 例文 |

|---|---|

| 漢語調の挨拶(改まった手紙に) | 拝啓 立冬の候、貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 |

| 口語調の挨拶(少し柔らかな表現) | 拝啓 朝晩の冷え込みに冬の訪れを感じるこの頃、皆様におかれましては一段とご活躍のことと存じます。 |

| 結びの言葉 | 寒さ厳しき折、皆様のますますのご健勝を心よりお祈り申し上げます。 敬具 |

| 結びの言葉 | これから冬本番となりますが、どうぞご自愛ください。 敬具 |

より詳しい手紙の構成については、日本郵便株式会社の「手紙の書き方」のページも参考になりますよ。

5.2.2 プライベートでの例文

ご友人やご親戚など、親しい方へ送る場合は、ご自身の近況や相手の暮らしを気遣う言葉を交えながら、温かみのある文章を心がけましょう。情景が目に浮かぶような言葉を選ぶと、気持ちがより伝わります。

| 種類 | 例文 |

|---|---|

| 書き出しの挨拶 | 日だまりの暖かさがことさら嬉しく感じられる季節となりました。お変わりなくお過ごしでしょうか。 |

| 書き出しの挨拶 | こたつが恋しい季節となりましたね。〇〇さんの地域では、もう冬支度はお済みですか。 |

| 書き出しの挨拶 | 木枯らしが吹き始め、いよいよ冬の気配が濃くなってまいりましたが、元気にしていますか。 |

| 結びの言葉 | これから寒さが本格的になりますので、どうぞ暖かくしてお過ごしくださいね。 |

| 結びの言葉 | 風邪など召されませぬよう、お体大切にお過ごしください。またお会いできる日を楽しみにしています。 |

6. 参考情報 2026年以降の立冬はいつ?

今年の冬支度のめどが立つと、少し気が早いかもしれませんが「来年の今頃は…」と、先の予定に思いを馳せるのも楽しいひとときですよね。ご旅行や季節の行事など、今後の計画を立てる際に役立つよう、2026年以降の立冬の日付を一覧でご紹介します。

前もって知っておくことで、暮らしの準備も心積もりも、よりスムーズに進められるかもしれません。

6.1 2026年から2030年までの立冬の日付

国立天文台の発表によると、2026年以降の立冬は次のようになっています。曜日も添えておりますので、お役立てくださいね。

| 西暦 | 立冬の日付 |

|---|---|

| 2026年 | 11月7日(土) |

| 2027年 | 11月7日(日) |

| 2028年 | 11月7日(火) |

| 2029年 | 11月7日(水) |

| 2030年 | 11月7日(木) |

ご覧いただくとわかるように、しばらくは11月7日が立冬の日となります。立冬の日付は、地球が太陽の周りをまわる周期が影響するため、年によっては11月8日になることも。うるう年などで少しずつ調整されながら、季節の節目を私たちに知らせてくれるのですね。

より詳しい情報や、さらに先の年の日付については、下記の国立天文台のウェブサイトでもご確認いただけます。

7. まとめ

2025年の立冬は11月7日です。立冬の日付は、地球と太陽の位置関係を示す太陽黄経によって決まるため、毎年少しずつ変わるのですね。立冬は暦の上で冬が始まる大切な日であり、こたつを出したり冬服に衣替えをしたりと、本格的な冬支度を始める良い目安になります。旬を迎える白菜や大根を使った温かなお鍋や、甘いりんごやみかんを味わうのもこの時期ならではの楽しみ。季節の移ろいを暮らしに取り入れ、心も体もあたたかく整えて、健やかな冬をお迎えください。

コメント