二十四節気のひとつ「霜降(そうこう)」、2025年は10月23日です。この記事では、霜降の正確な日付はもちろん、言葉の詳しい意味や由来、昔ながらの風習について解説します。さらに、栗や柿といった旬の味覚や、紅葉狩りなど季節を楽しむ過ごし方もご紹介。冬支度を始める目安にもなる霜降について知り、日々の暮らしに季節の彩りを添えてみませんか。

1. 2025年の霜降はいつ?10月23日です

秋が深まり、朝晩の空気がひんやりと澄み渡る季節となりましたね。2025年の「霜降(そうこう)」は、10月23日(木)です。この日を境に、北国や標高の高い山からは初霜の便りが届き始め、冬の足音が聞こえてくるようです。

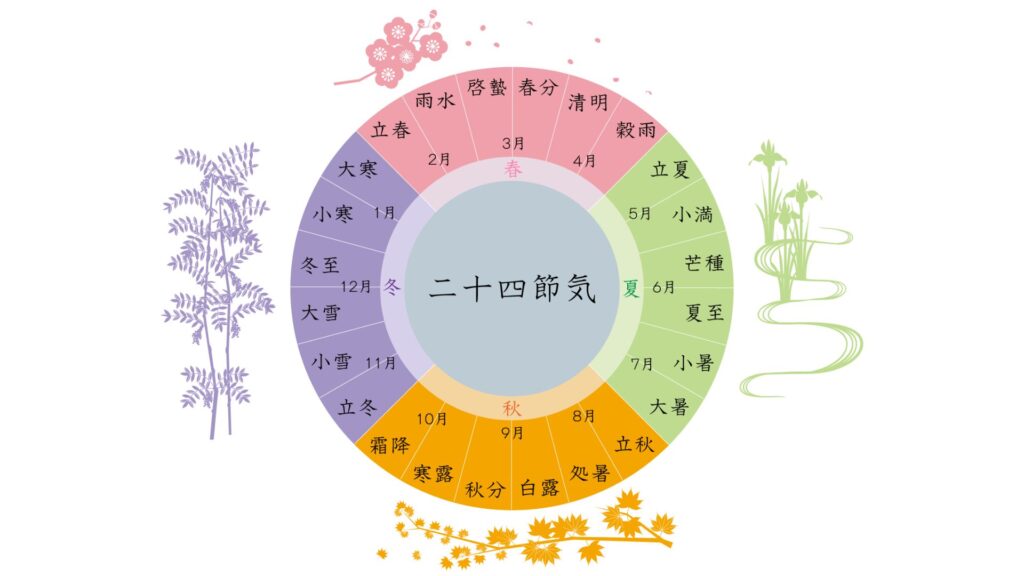

霜降は、二十四節気(にじゅうしせっき)という、太陽の動きをもとに1年を24等分した暦の一つ。季節の移ろいを的確に表しており、私たちの暮らしに寄り添う美しい季節の目安となっています。

1.1 霜降の期間はいつからいつまで?

二十四節気では、霜降は特定の一日だけを指すのではなく、次の節気までの約15日間の「期間」を意味します。2025年の場合、霜降の期間は10月23日から、次の節気である「立冬(りっとう)」の前日にあたる11月6日までとなります。

この期間、日ごとに秋が深まり、木々の葉は鮮やかに色づいていきます。朝露が冷たい霜へと変わる、そんな繊細な季節の変化を感じられる時期ですね。

1.2 過去と未来の霜降の日付一覧

霜降の日は毎年同じ日付とは限りません。これは、1年が365日ぴったりではないため、太陽の動きに合わせて少しずつ日付がずれるためです。参考までに、近年の霜降の日付を一覧にまとめてみました。お誕生日など、特別な日と重なっている年もあるかもしれませんね。

| 年 | 霜降の日付 |

|---|---|

| 2023年 | 10月24日 |

| 2024年 | 10月23日 |

| 2025年 | 10月23日 |

| 2026年 | 10月23日 |

| 2027年 | 10月24日 |

| 2028年 | 10月23日 |

より詳しい暦の情報については、国立天文台のウェブサイトも参考になりますよ。

参照: 国立天文台暦計算室「二十四節気」

2. 霜降とはどんな季節?基本的な意味と由来

秋もいよいよ深まり、朝晩の空気にひんやりとした冬の気配が感じられるようになる頃、私たちは「霜降(そうこう)」という季節の節目を迎えます。木々の葉は鮮やかに色づき、私たちの目を楽しませてくれますが、同時に北国からは初霜の便りが届き始める時期でもあります。ここでは、そんな季節の移ろいを教えてくれる霜降について、その意味や由来をひもといていきましょう。

2.1 霜降の読み方と意味

「霜降」は「そうこう」と読みます。その名の通り、秋が深まり、朝晩の冷え込みによって霜が降り始める頃を意味しています。日中は過ごしやすい陽気が続くこともありますが、朝の空気はきりりと引き締まり、草木に降りた露が白い霜へと姿を変える様子が見られるようになります。本格的な冬の訪れはもう少し先ですが、冬支度を意識し始めるのにちょうどよい季節のしるしと言えるでしょう。

2.2 二十四節気における霜降の位置づけ

霜降は、日本の季節をより細やかに表す「二十四節気(にじゅうしせっき)」のひとつです。二十四節気とは、古代中国で生まれた暦の考え方で、太陽の通り道(黄道)を24等分し、それぞれに季節を表す名前を付けたものです。これにより、私たちは季節の微妙な変化を感じ取り、暮らしに役立ててきました。

霜降は、秋を6つに分けた節気の最後にあたり、冬の始まりである「立冬」へと季節をつなぐ大切な節目です。秋の節気の移り変わりを見ると、季節が深まっていく様子がよくわかりますね。

| 節気 | 読み方 | 時期の目安 | 季節の様子 |

|---|---|---|---|

| 立秋 | りっしゅう | 8月7日頃 | 暦の上では秋の始まり。 |

| 処暑 | しょしょ | 8月23日頃 | 暑さが和らぎ始める頃。 |

| 白露 | はくろ | 9月8日頃 | 草花に白い露がつく頃。 |

| 秋分 | しゅうぶん | 9月23日頃 | 昼と夜の長さがほぼ同じになる。 |

| 寒露 | かんろ | 10月8日頃 | 草木に宿る露が冷たく感じられる頃。 |

| 霜降 | そうこう | 10月23日頃 | 霜が降り始める頃。 |

2.3 霜が降り始める季節 霜降の由来

霜降という名前は、この時期の自然現象に由来しています。前の節気である「寒露」の頃には冷たい露が降りていましたが、霜降の時期になると気温がさらに下がり、空気中の水分が昇華して氷の結晶となり、直接「霜」として降りるようになります。この、露が霜へと変わる様子を捉えて「霜降」と名付けられました。

朝、窓の外を見て、地面や植物の葉がうっすらと白くなっているのを見つけると、冬の足音をすぐそこに感じますね。昔の人々も、この繊細な自然の変化を敏感に感じ取り、季節の名前として暦に刻んだのです。その感性を受け継ぎ、日々の暮らしの中で季節の移ろいを感じてみるのも、豊かな時間の過ごし方かもしれません。

3. 霜降の時期の過ごし方 季節の風習と旬の味覚

朝晩の冷え込みに、秋の深まりを感じる霜降のころ。澄みきった空気と美しい景色、そして豊かな実りが楽しめる、心穏やかな季節です。ここでは、霜降の時期をより豊かに過ごすための、季節の風習や旬の味覚をご紹介します。日々の暮らしに季節の彩りを取り入れて、素敵な毎日を過ごしてみませんか。

3.1 霜降の時期に旬を迎える食べ物

「食欲の秋」もいよいよ本番。霜降の時期は、夏の間に太陽の光をたっぷり浴びて育った野菜や果物が、一番おいしくなる季節です。栄養をたっぷり蓄えた旬の食材は、私たちの心と体を満たしてくれます。食卓に並べるだけで、季節の移ろいを感じられますね。

3.1.1 秋の味覚の代表格 栗や柿

秋の果物といえば、多くの方が栗や柿を思い浮かべるのではないでしょうか。ほっくりと甘い栗は、栗ごはんや渋皮煮にすると、その優しい味わいを存分に楽しめます。お菓子作りがお好きな方は、モンブランに挑戦してみるのも素敵ですね。

また、鮮やかな橙色に熟した柿もこの時期の楽しみの一つです。「柿が赤くなれば、医者が青くなる」ということわざがあるほど栄養価が高く、古くから親しまれてきました。そのままいただくのはもちろん、白和えやなますに加えると、食卓の良いアクセントになりますよ。

3.1.2 きのこや根菜など山の幸

霜降のころは、きのこや根菜といった山の幸も旬を迎えます。香り高い松茸や舞茸、食感の良いたもぎ茸やしめじなど、きのこ類は旨味成分が豊富です。炊き込みご飯や天ぷら、お鍋の具材にすれば、秋の香りがふわりと立ち上ります。

また、土の中でじっくりと栄養を蓄えた根菜類も、この時期ならではの滋味深い味わいです。さつまいもや里芋、ごぼう、れんこんなどをたっぷり使った煮物や汁物は、冷え込む朝晩に体を芯から温めてくれます。

3.1.3 脂がのった旬の魚

海からの恵みも忘れてはいけません。秋刀魚(さんま)や鯖(さば)、鮭(さけ)など、この時期の魚は冬に備えて体に脂肪を蓄えるため、一年で最も脂がのっておいしくなります。香ばしく焼いた秋刀魚の塩焼きや、こっくりと煮付けた鯖の味噌煮は、まさに日本の秋を代表するごちそうです。旬の味覚を一覧にまとめましたので、お買い物の参考にしてみてくださいね。

| 食材の種類 | 代表的な食材 | おすすめの食べ方 |

|---|---|---|

| 果物 | 栗、柿、りんご、梨 | 栗ごはん、渋皮煮、コンポート、白和え |

| 野菜 | きのこ類、さつまいも、里芋、れんこん | 炊き込みご飯、天ぷら、煮物、きんぴら |

| 魚介 | 秋刀魚、鯖、鮭、かます | 塩焼き、味噌煮、ちゃんちゃん焼き、ムニエル |

3.2 紅葉狩りなど季節を楽しむ行事

霜降は、紅葉前線が山から里へと下りてくる時期にあたり、各地で紅葉が見頃を迎えます。澄んだ空気の中、赤や黄色に美しく染まった木々を眺めながら散策するのは、この時期ならではの贅沢な時間です。わざわざ遠くの名所へ出かけなくても、近所の公園や街路樹の色の変化に目を向けるだけで、季節の移ろいを実感できます。

お天気の良い日には、旬の食材を詰め込んだお弁当を持って、ピクニックに出かけるのも楽しい過ごし方です。美しい景色の中でいただく食事は、きっと格別な味わいでしょう。

3.3 冬支度を始める目安の時期

「霜が降りる」という言葉が示すように、霜降は冬の足音が聞こえ始めるころでもあります。昔から、人々はこの時期を目安に冬を迎える準備を始めてきました。

具体的には、押入れから厚手のコートやセーターを出す衣替えや、ストーブ、こたつといった暖房器具の点検・掃除などが挙げられます。本格的な寒さがやってくる前に少しずつ準備を進めておくと、慌ただしい年末も心にゆとりを持って迎えられますよ。また、お庭やベランダで植物を育てている方は、寒さに弱い鉢植えを室内に取り込むなど、植物の冬越しの準備を始めるのにも良いタイミングです。

4. 知っておきたい霜降と初霜の違い

「霜降(そうこう)」という言葉を聞くと、いよいよ本格的な秋の深まりを感じますね。ところで、同じ「しも」がつく言葉に「初霜(はつしも)」がありますが、この二つの違いをご存知でしょうか。似ているようで、実は意味が異なるんですよ。ここでは、その違いをわかりやすく解説します。

4.1 「霜降」は暦の上の季節の節目

「霜降」は、これまでもご紹介してきたように、一年を24に分けた暦「二十四節気(にじゅうしせっき)」の一つです。太陽の動きに基づいて定められており、毎年10月23日頃からの約15日間を指します。「そろそろ北国や山里では霜が降り始める頃ですよ」という、季節の移ろいを知らせる目安であり、特定の一日に霜が降ることを示すものではありません。

4.2 「初霜」は実際に観測される気象現象

一方、「初霜」は、その年の秋から冬にかけて初めて観測される「霜」そのものを指す言葉です。実際に地面の温度が氷点下まで下がり、空気中の水分が凍ってできる自然現象のことですね。気象庁などが各地で観測し、「初霜を観測しました」と発表します。実際に霜が降りたという事実を指すため、その日時は地域やその年の気候によって大きく異なります。

この二つの違いを、表で比べてみるとより分かりやすいかもしれません。

| 霜降(そうこう) | 初霜(はつしも) | |

|---|---|---|

| 意味 | 暦の上での季節の区切り(二十四節気の一つ) | その年に初めて観測される霜(気象現象) |

| 時期 | 毎年10月23日頃(日付はほぼ固定) | 地域や気候により異なり、毎年変動する |

| 基準 | 天文学的に定められた日(太陽黄経210度) | 気象台などによる実際の観測 |

このように、「霜降」は季節の到来を告げる暦の上の言葉、「初霜」は実際の気象現象、と覚えておくと良いでしょう。霜降の時期を迎えると、北国や標高の高い場所から順に初霜の便りが届き始め、冬の足音が聞こえてくるのですね。

ご自身の住む地域の初霜の平年日は、気象庁のウェブサイトで調べることもできますよ。

5. 霜降の前後の二十四節気

季節の移ろいを教えてくれる二十四節気は、まるで美しい言葉で紡がれた暦のようですね。霜降は、秋の終わりを告げ、冬の訪れを予感させる大切な節目です。その前後にどのような季節が巡ってくるのかを知ると、日々の暮らしがより豊かに感じられるかもしれません。

ここでは、霜降の前に訪れる「寒露(かんろ)」と、次にやってくる「立冬(りっとう)」について、ご紹介します。

5.1 前の節気「寒露」

霜降の一つ前の節気は「寒露(かんろ)」です。毎年10月8日頃にあたり、この頃から霜降の前日までの期間を指します。「寒露」とは、草木に降りる露が冷たく感じられるようになる頃という意味で、秋がぐっと深まる季節です。

日中の日差しはまだ暖かくても、朝晩はひんやりとした空気に包まれます。空は高く澄み渡り、夜空の月や星が一層美しく見えるのもこの時期ならでは。秋の長雨も終わりを迎え、本格的な秋の訪れを感じさせてくれます。寒露で冷たい露が降りはじめ、そして霜降でいよいよ霜へと変わっていく、という季節のグラデーションを感じられる素敵な時期ですね。

5.2 次の節気「立冬」

霜降の次に訪れるのは「立冬(りっとう)」です。毎年11月7日頃から始まり、その名の通り「冬が立つ」、つまり暦の上では冬の始まりを告げる大切な節目となります。

北国からは初雪の便りが届き始め、冷たい木枯らしが冬の訪れを肌で感じさせます。日脚もめっきりと短くなり、太陽の光が弱まっていくのを感じると、温かいお鍋やこたつが恋しくなりますね。霜降で始めた冬支度も、この立冬の頃には本格的に整えておきたいものです。秋の豊かな実りへの感謝とともに、静かな冬へと心と体をシフトさせていく時期と言えるでしょう。

霜降と前後の節気との関係を、下の表にまとめてみました。季節が少しずつ移り変わっていく様子がよくわかりますね。

| 節気 | 読み方 | おおよその時期 | 季節の様子 |

|---|---|---|---|

| 寒露 | かんろ | 10月8日頃 | 秋が深まり、草木に冷たい露が宿る頃。 |

| 霜降 | そうこう | 10月23日頃 | 北国から霜の知らせが届き始める頃。 |

| 立冬 | りっとう | 11月7日頃 | 暦の上で冬が始まる頃。木枯らしが吹き始める。 |

より詳しく二十四節気について知りたい方は、国立天文台のウェブサイトも参考になりますよ。

6. まとめ

2025年の霜降(そうこう)は10月23日です。朝晩の冷え込みに、秋の深まりと冬の気配を感じる頃ですね。霜降は、その名の通り霜が降り始める季節で、冬支度を始めるのにちょうど良い目安となります。旬を迎える栗や柿、きのこを味わったり、紅葉狩りに出かけたりと、短い秋を存分に楽しむのも素敵です。季節の移ろいを暮らしに取り入れ、心豊かに冬本番を迎える準備を始めてみませんか。

コメント